炭焼珈琲と過熱水蒸気

なぜぼくが過熱水蒸気に燃えるのか・・・・

昔、ある珈琲屋の社長さんから「炭焼きで煎った珈琲は長くもつ」といわれたことがあります。

(その当時は、あまり意味がわかりませんでした)

そして、たまたまある人から「君の煎ったコーヒーは1ヶ月、香りがもたないよ」といわれたのです。

(いやみではなく、素直な意見・・・相手は珈琲屋さんですから)

もともと、もたないのが普通かなぁと思っていたんですが、 だんだんもしかしたら・・・と思ってきたんです。

それは、過熱水蒸気の研究をはじめて松屋式ドリップをしていて後半ででる成分に 嫌味がでなくなりコーヒーの味が濃くなってきたのに気づいたんです。

もしかして、今までの焙煎方法では豆の内部の化学変化が不足して コーヒー豆がもたなかったんではないか・・・

そんなことを考えるようになったんです。

(単に焙煎技術がなかっただけだったりして・・・・・・)

そう考えると、炭焼珈琲が長くもつといわれたのにもつじつまが合います。

炭焼珈琲は、空気の流れに依存しなくて豆に熱を加えることができます。

豆の成分を抜きにくく熱を安定的に与えられる技のような気がするんです。

(炭焼の焙煎機では、普通のものよりも釜内の温度差がでにくいような気がする)

そして、豆の内部まで化学変化を起こしているので 香りや味がながくもったんじゃあないかと考えました。

もし、この仮説が正しければ過熱水蒸気の焙煎をうまくやれば炭焼の焙煎機よりも 制御が楽で炭焼の焙煎機と同じぐらい焙煎豆が長くもつ焙煎機ができるんじゃあないかと思っています。

さて、この仮説が当たってますことやら・・・・乞うご期待。

このころの説明は、まだ過熱水蒸気の特性を理解しいない気がします。

過熱水蒸気の文献で出てくる特性で一番に来るのが乾燥逆転温度というもので、これは釜内の温度か175度以上になると湿度が高ければ高いほど水を引っ張る力が強くなるという特性でこれが蒸らしの基本原理となります。この時に水分が抜けるときに成分を引っ張りにくいことも良い点です。

日常の晴れた日の方が洗濯物が乾くと逆になる部分か結構面白い性質です。

もう一つの特性としては膜凝縮伝熱という性質があります。

過熱水蒸気が珈琲豆に当たると凝固熱分珈琲豆に熱を伝えることになるという性質です。

つまり、乾燥空気よりも湿度の高い空気の方が熱を運ぶ力があるということです。

乾燥空気で大量の温風を使わなければ豆の温度か上げられないのでスカスカになりやすいのに対して過熱水蒸気の場合は少量の熱風で熱を運ぶことが出来るということです。

そのために、通常の熱風で焙煎するものよりも成分が飛びにくいという性質が出てきちゃうわけです。

古い解説はここら辺までの過熱水蒸気の基本原理を語っているだけなんです。

珈琲に過熱水蒸気を使うというのはこれではだめなのです。

量が重要なのです。味を変化させてこその価値なのです。

だから過熱水蒸気というのは、どのタイミングでどれだけの量をいれるかを細かく実験しなけれは基本原理を語るだけになってしまうのです。

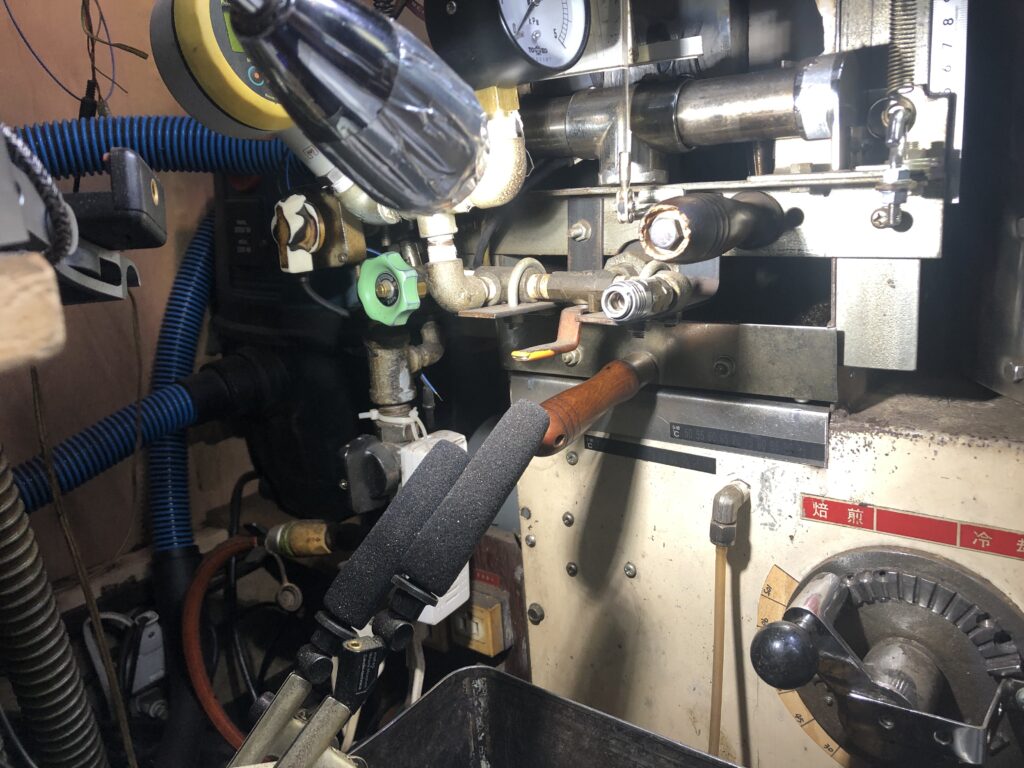

だからうちの過熱水蒸気の装置はどんどん改良されて蒸気の量をできる限り制御するように改良してきたわけです。

この焙煎にもいろいろと語ると面白いことがあるのです