松屋式ドリップの特長は前半に濃厚な成分を抽出して後半ではお湯で薄める方法をとります。

実際に抽出しているときにどれぐらい濃さが変化しているのかを調べてみたいと思いました。

ほかの抽出法とどれぐらい違うかをみてみたいと思ったのです。

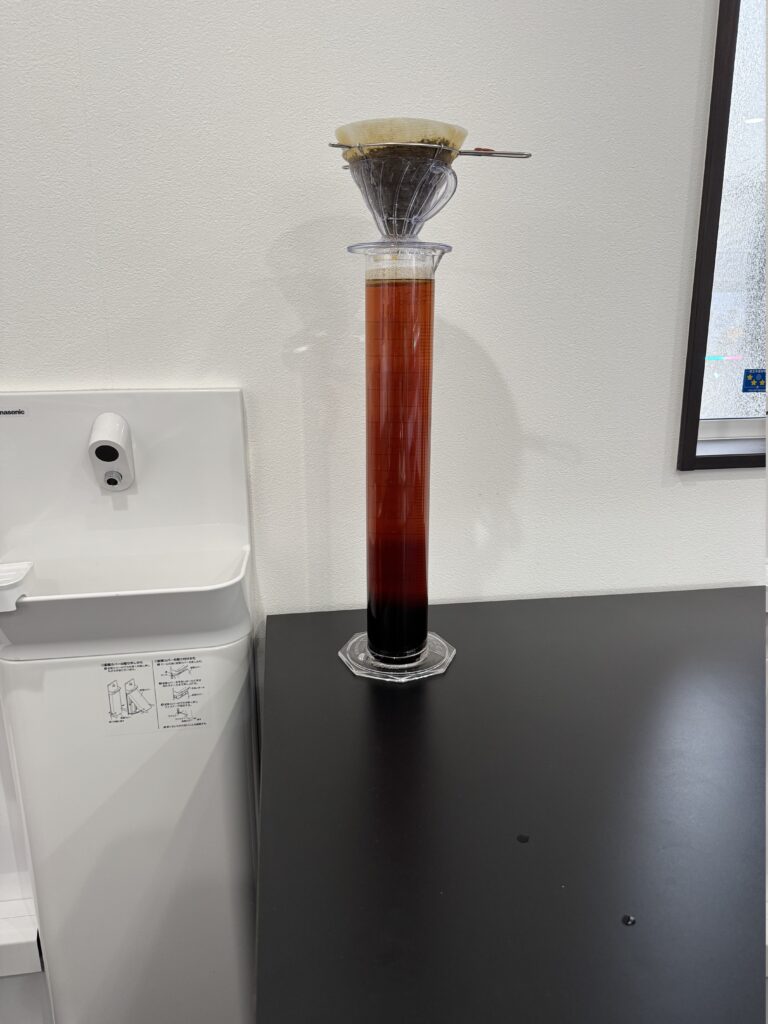

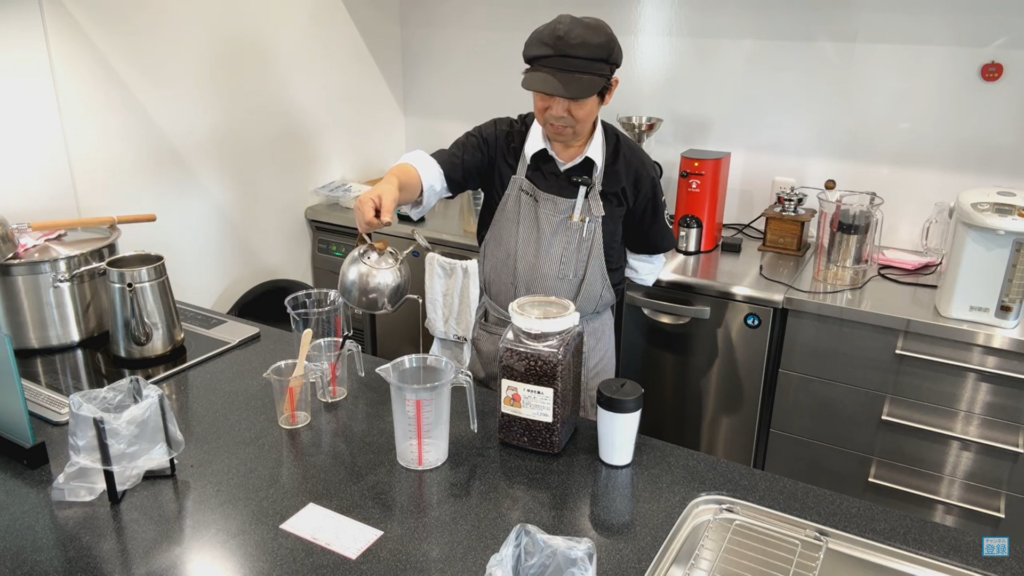

ということで実験装置を作ってみました。

実験装置としては実に簡単なもので液面にフロートした島のようなものを浮かべておくだけなのです。

抽出液はその液面に浮いている島に当たって下に対する力を失い液面にそっとのせるような感じでたまってきます。当然後半の抽出液の方が軽いので混ざることなくグラデーションのようになるわけです。

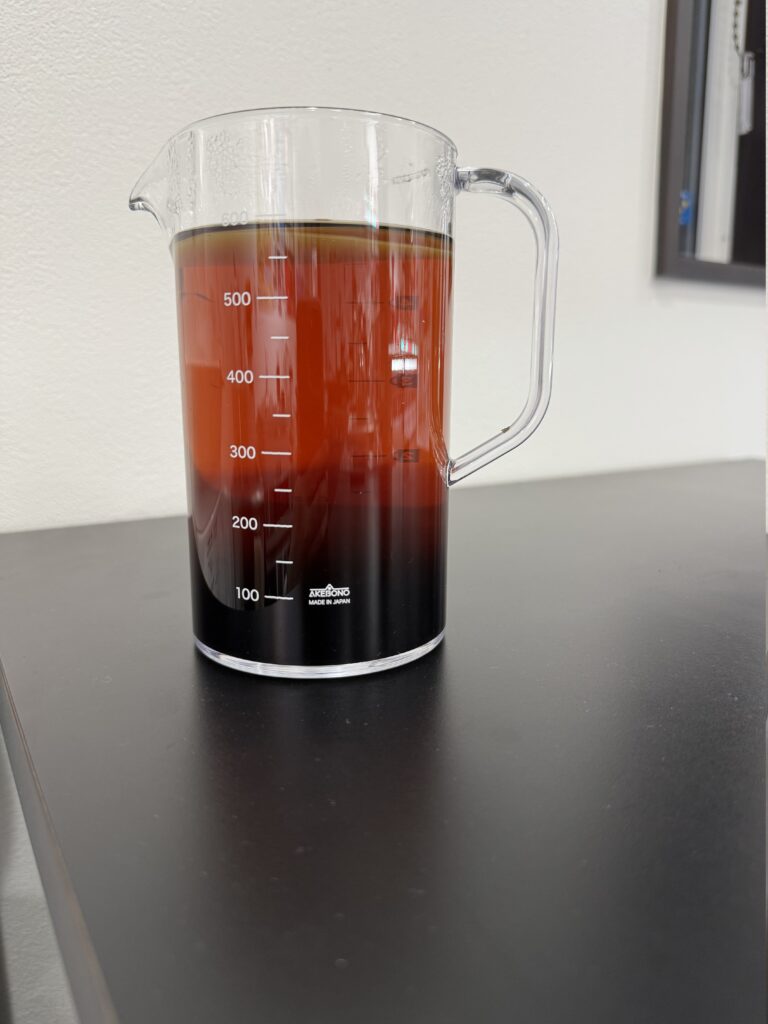

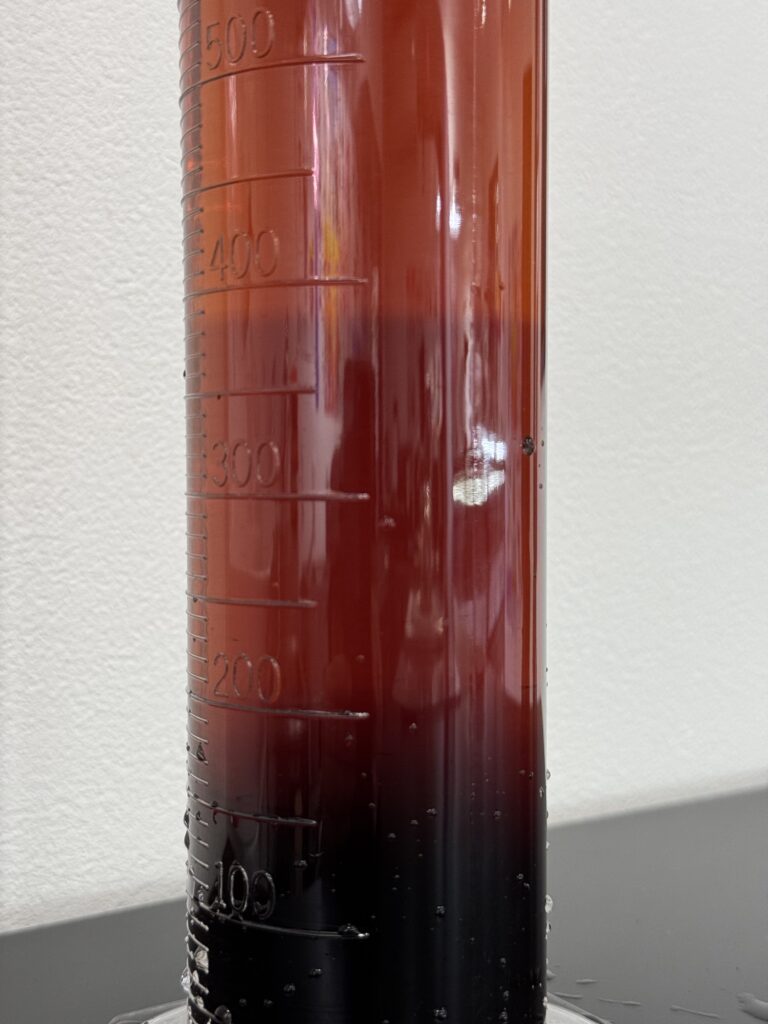

30gの珈琲を使って試してみました。150ccぐらいまでが極端に濃厚に抽出されているのがわかります。

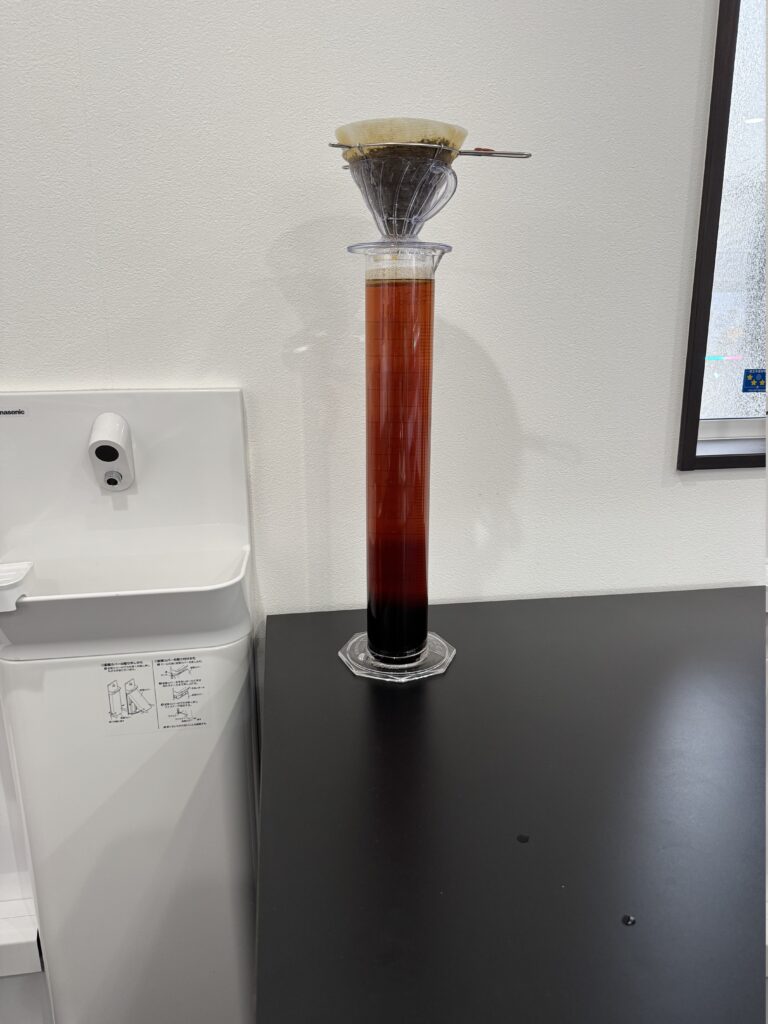

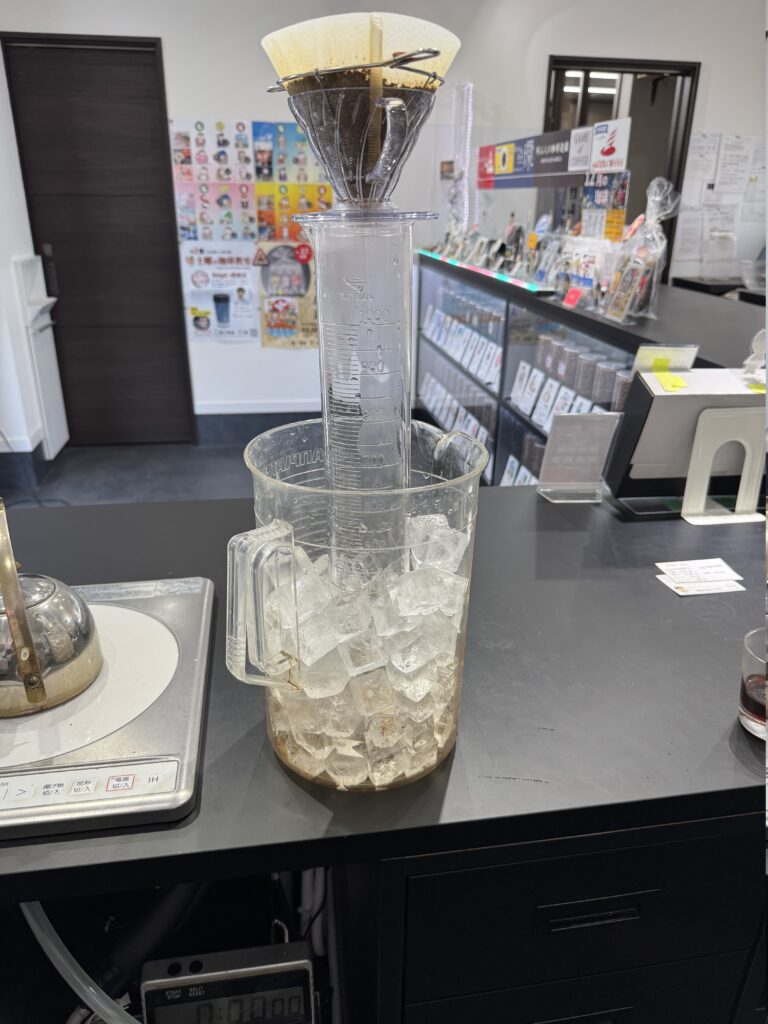

メスシリンダーを使ってやってみる

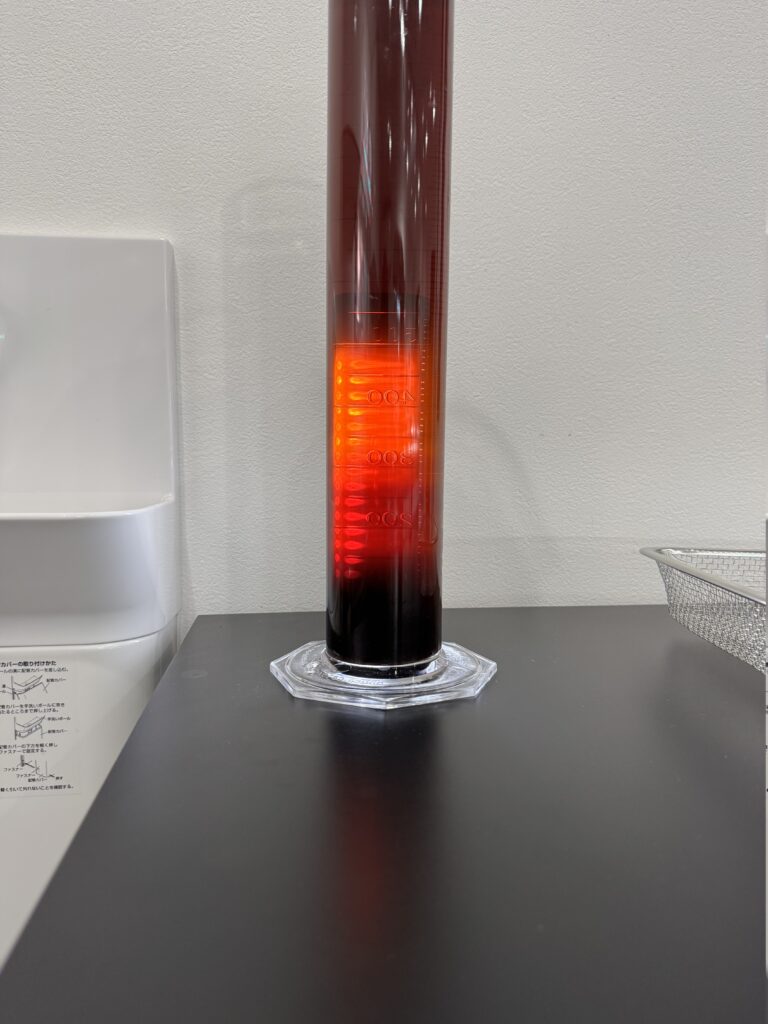

通常のビーカーの類ではどうしても高さがないのでもっとわかりやすくするためにメスシリンダーを使ってやってみました。

この場合は高さがあるのでコーヒー液がたたきつけられる力が強いので浮島も少し浮力の強いものにしなければちょっと負けてしまうようです

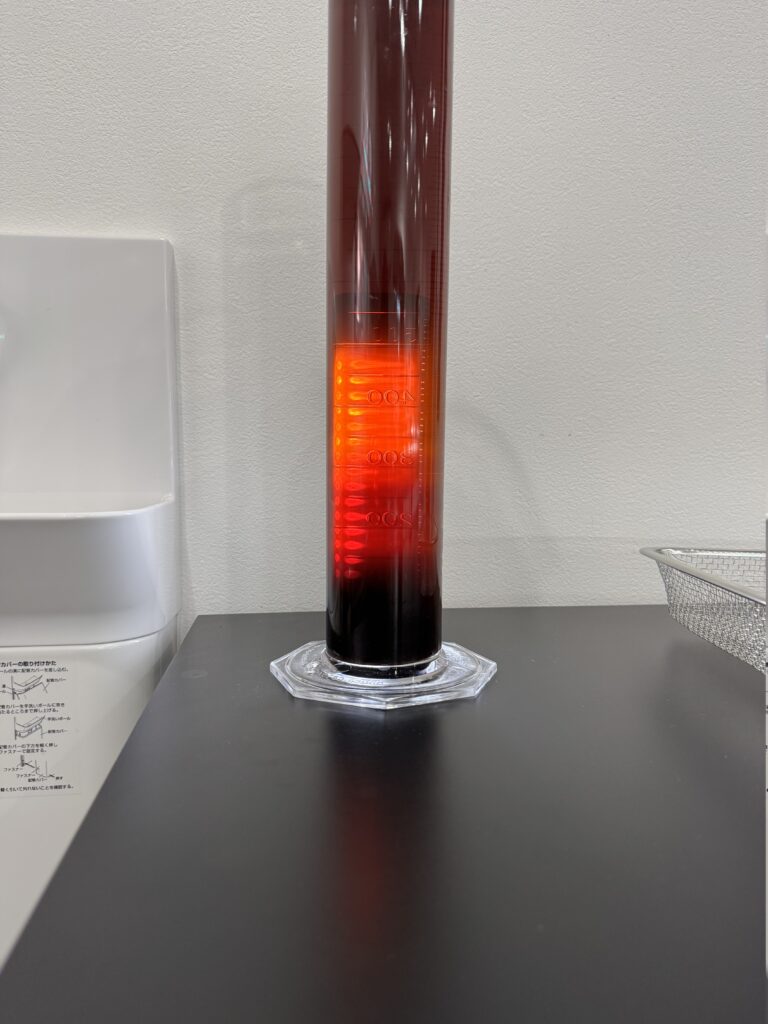

深煎りの珈琲50g使って試してみました。思ったよりも色が濃く出たため後ろから光を当てないと分かりにくい感じでした。浅煎りの珈琲で試した方がわかりやすそうでした。

150ccぐらいまでが極端に濃く出ている感じてこの部分に旨味が集まっている感じがしました。

ほかの抽出法との差も色々と試していきたいと思いました。

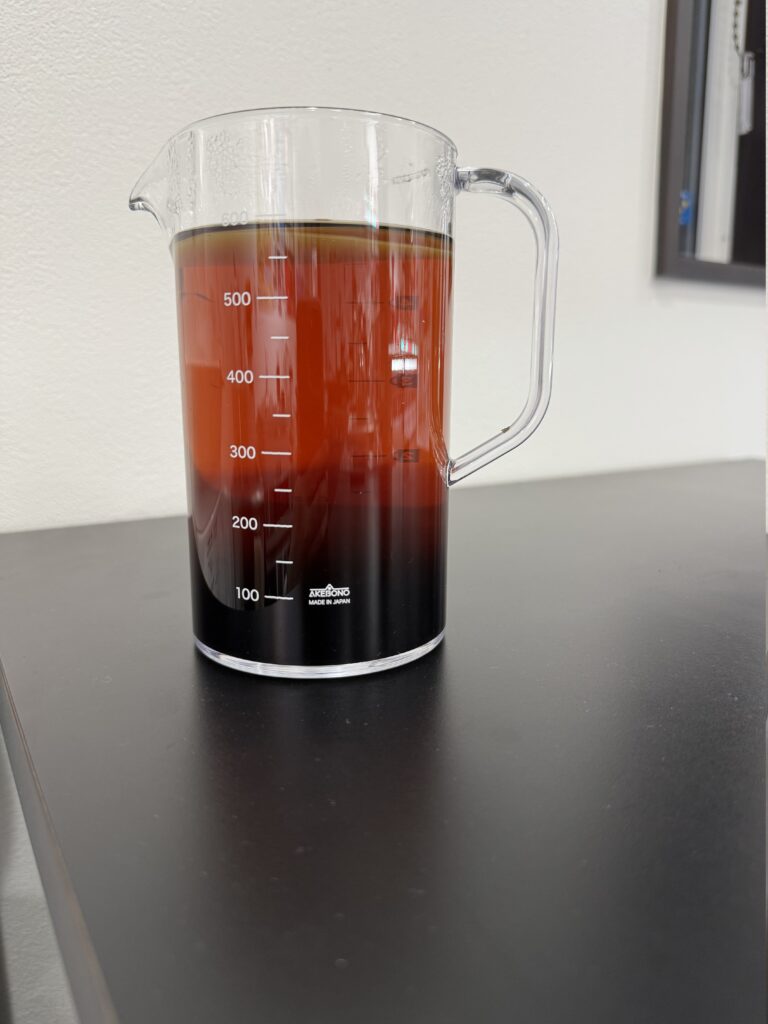

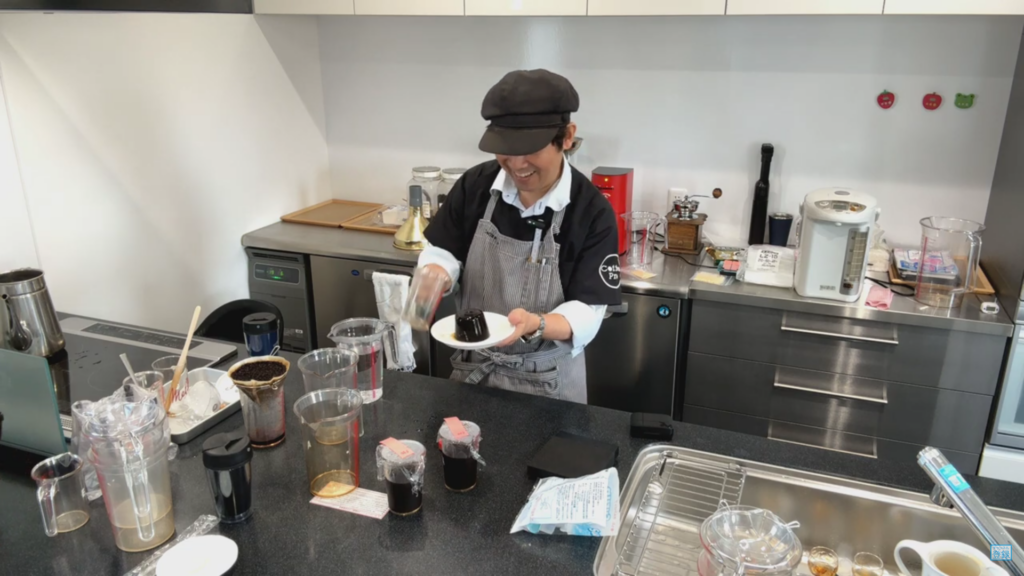

ちなみに下の写真は中煎りのブラジルブレンド・ホットな小休止を使ったものです。

中煎りのほうが薄くなってきたときに色の差が分かり易いので使うのならば中煎りの豆を使った方が良さそうな感じがしました。

極端に濃厚な部分が100ccほどありその後は300ccぐらいまである程度の濃さがありそれ以降は順次薄くなっていく感じです。

もう一つの実験

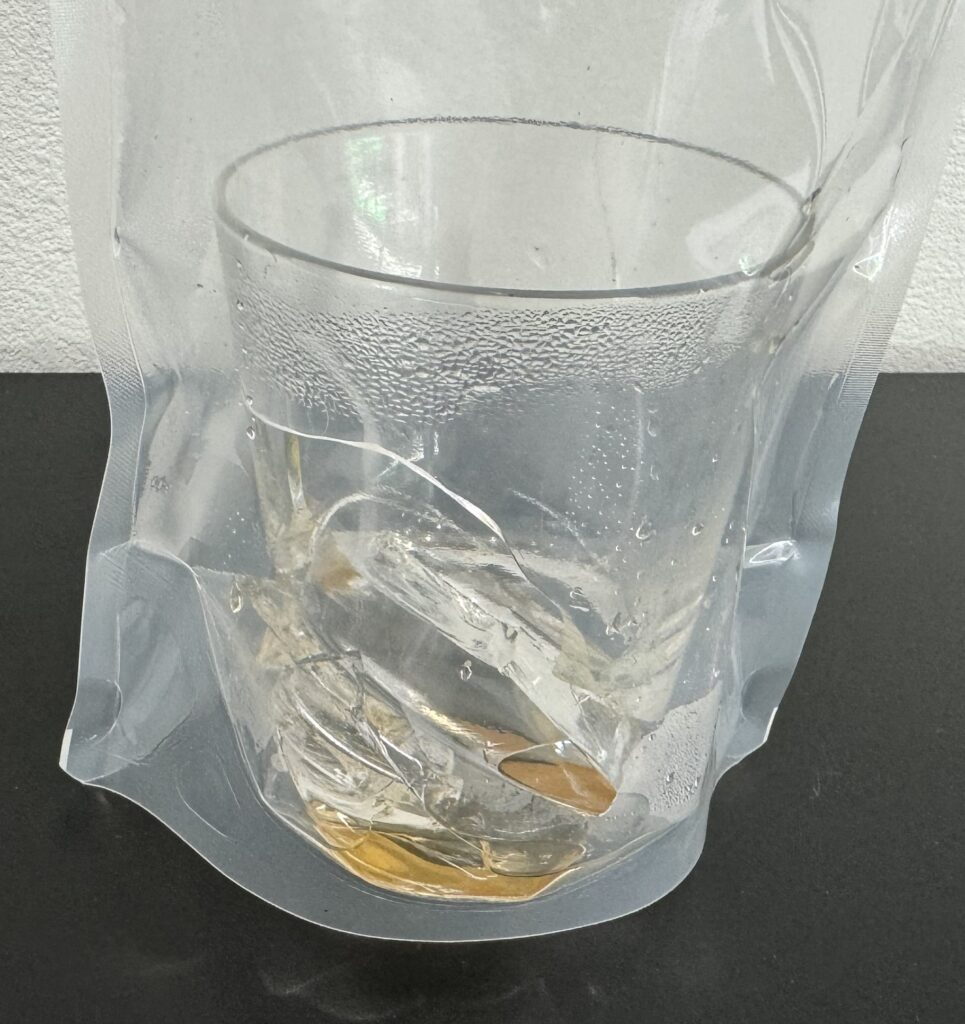

色が薄くなったとを確認した後、新しい珈琲を抽出したらどんな状態になるかを試してみました。

可能性としては3つが考えられます。

・濃厚な抽出液だから下に沈む

・抽出液の温度が高いので濃厚な液体だが上に浮く

・極端な比重差がないために混ざってしまう

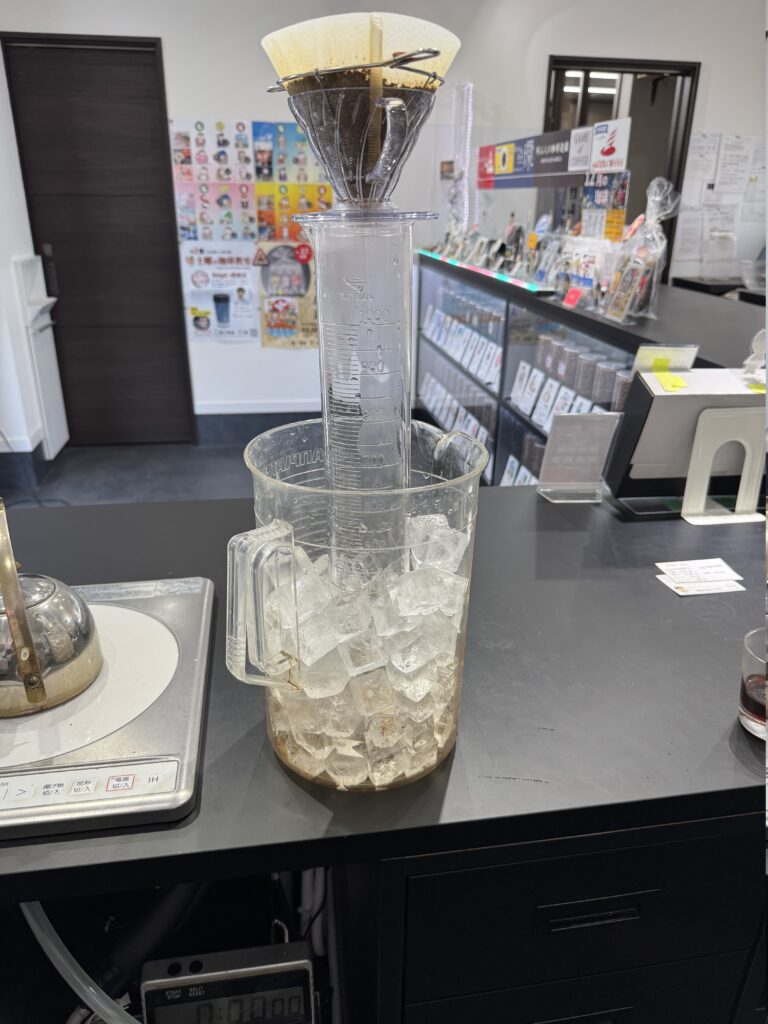

この実験のために濃厚な液体が薄い珈琲の上に乗ることが出来るように抽出液を最初からしっかり冷やした状態で実験しました。最初の抽出から氷の中で抽出して混ざりにくい環境を作ってみたのです。

これならば後半の薄い珈琲も氷で冷やされて重たくなって熱くて濃い珈琲よりも比重が重くなる可能性があると考えたわけです。

結論

動画をみる感じでは濃い珈琲液は緩やかに薄い珈琲液の層を通過していき下の濃い珈琲液まで到達して混ざっていく感じで一回目の抽出のグラデーションが完全に壊された。珈琲液を冷やした程度では残念なが薄い珈琲液にのせることは無理だと思いました。薄い珈琲液の層に濃い珈琲液が通過する程度でも簡単に混ざってしまう感じがしました。最終的にグラデーションの実験をする場合はメスシリンダーを氷で冷やした状態でやるときれいに分かれると感じました。

あとはどの抽出法だと濃い部分と薄い部分の比率がどう変化するかを調べていきたいと思います。

![【フレーバー】夏ギフト(水出し珈琲8個)[ギフトボックス入]](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/夏ギフト-1-409x409.jpg)

![【フレーバー】水出し珈琲[ゆかた美人]5個入](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/水出しゆかた-409x409.jpg)