ウォーターサイクロンを色々と改造しているのですが・・・

今度こそ完成形です。

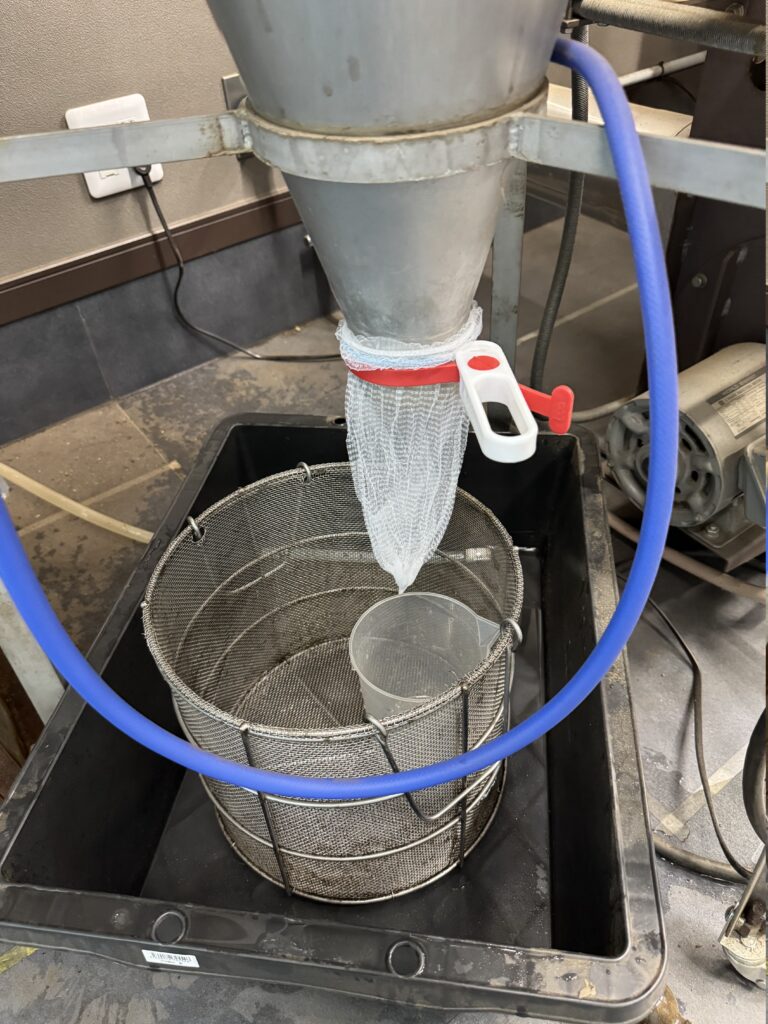

まず・・・・下のザルをプラスチックにしました。

これにより洗濯ネットがワイヤーに引っかかることがなくなりました。

トラップポットの径を少し大きめにしてチャフが流れやすくしました。

ウォーターサイクロンの水量を一定にするために流量計を取り付けました。

これにより焙煎時の水量を一定の状態で焙煎することが可能になります。

焙煎

ウォーターサイクロンを色々と改造しているのですが・・・

今度こそ完成形です。

まず・・・・下のザルをプラスチックにしました。

これにより洗濯ネットがワイヤーに引っかかることがなくなりました。

トラップポットの径を少し大きめにしてチャフが流れやすくしました。

ウォーターサイクロンの水量を一定にするために流量計を取り付けました。

これにより焙煎時の水量を一定の状態で焙煎することが可能になります。

たぶん・・・富士ローヤルのウォータサイクロンを使っている人はこの方法が一番いいように思います。もともとついていたざるに洗濯ネットのでかいのを被せた状態使うのです。

これならば細かいチャフもある程度止めることが出来ます。

それと洗濯ネットならばチャフの水を切る時に絞ることが出来で早く捨てることが出来ます。

この絞るということが価値があるのです。

しっかり水が切れて素早く捨てることができますから・・・

洗濯ネットを被せた状態

ちなみに・・・・下のもろもろは実験してだめだったもの・・・

パスタのざる・・・・

排水口の網・・・・

玉ねぎの収穫用のネットの袋・・・

まぁ・・・いろいろ試したから勉強になったしそれはそれでよかったと思います

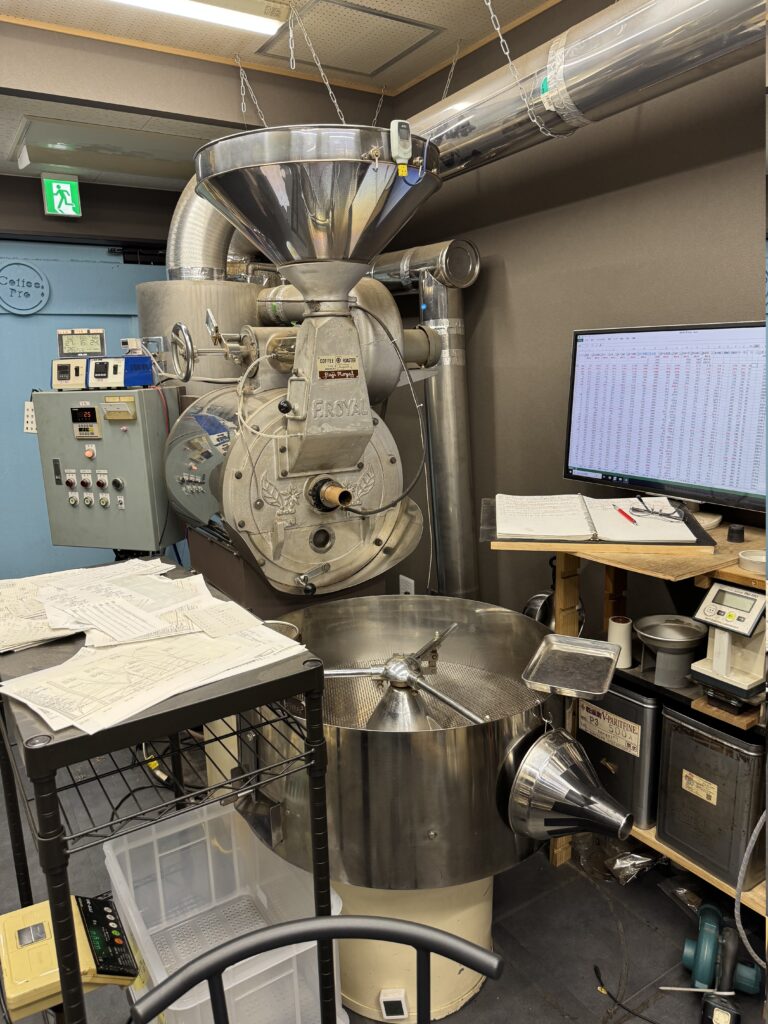

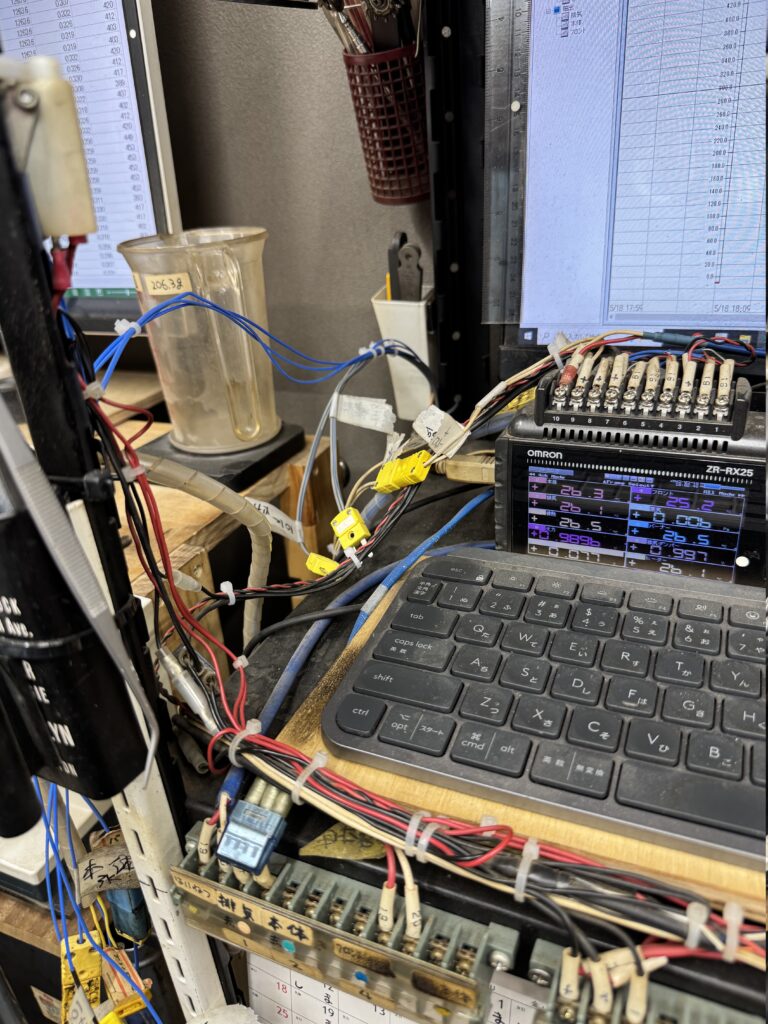

代表が10kgの焙煎機を動かしたいといったもんだから大騒ぎです。

もともと忙しくて改造なんかそっちのけで何もやっていなかったもんだから慌てて10kgの焙煎機のセンサーとロガーを繋ぐように前日の夜中に突貫工事でつないで・・・

バーナーに火をつけでロガーの動きを確認して・・・

ロガーの設定を変更して何とかなって・・・・

一番のネックは煙なんです。

本来・・・排気と冷却2本の煙突を出さねばならないものを1本でごまかしているのでそれがうまくいくかが一番の心配だったのです。

冷却と排気が同時に動いたときにどのような動きをするか・・・・

やってみないとよくわからないというのが本当の所なんです。

そしてやってみてわかったこと・・・・

排気と冷却のファンが同時に動くと煙突の排気が追い付かずに排気ダンパーの方に逆流してくる

つまり・・・3kg釜のように切り替えダンパーのような使い方をしなければならないと感じました。

逆に言うとそこを気を付ければ何にも問題なく動かすことが出来ると思いました。

データー入力用のエクセルも問題なかったし、ロガーのグラフも問題なかった・・・

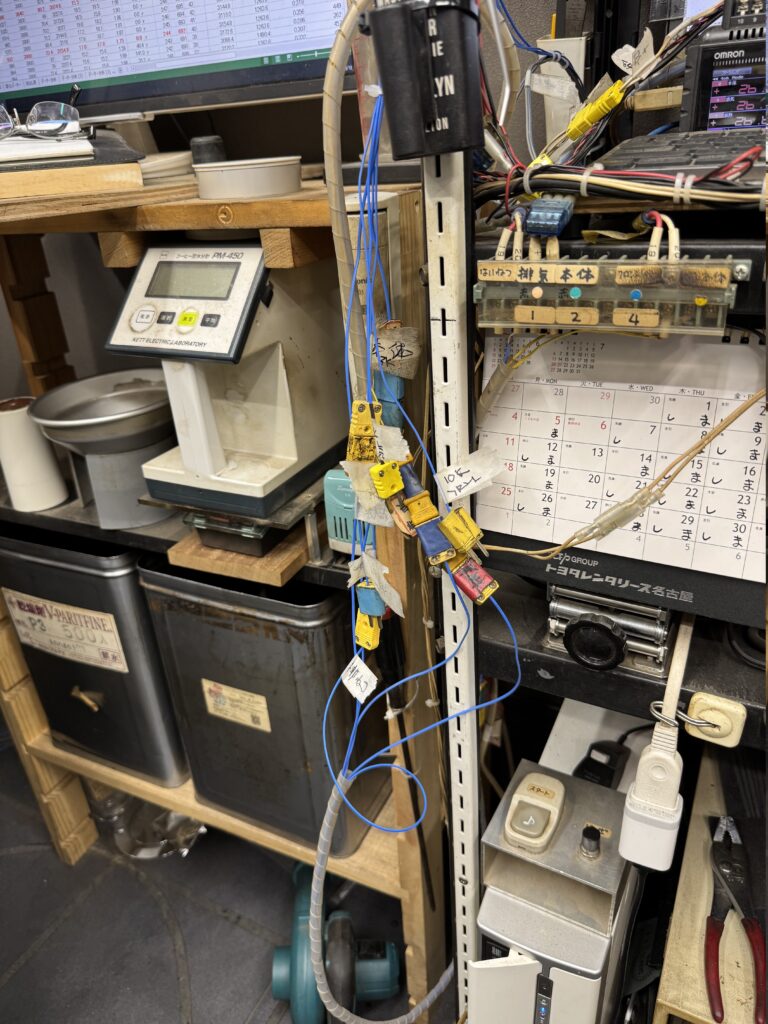

あとは・・・10kgの排気ダンパーに角度計を付けたり分度器を付けたりすれば大体改造が終わってくる。最後に廃熱温度計とバーナー温を測定するセンサーを取り付けれは完成するとおもう・・・

何とか使える状態になってきてよかったと思う。

10kgの焙煎機が動かないときは代表用のテーブルが排出口のはかりの所に鎮座している

排気ダンパーと火力の切り替え部分

本体・排気・フロントパネルの切り替え部分

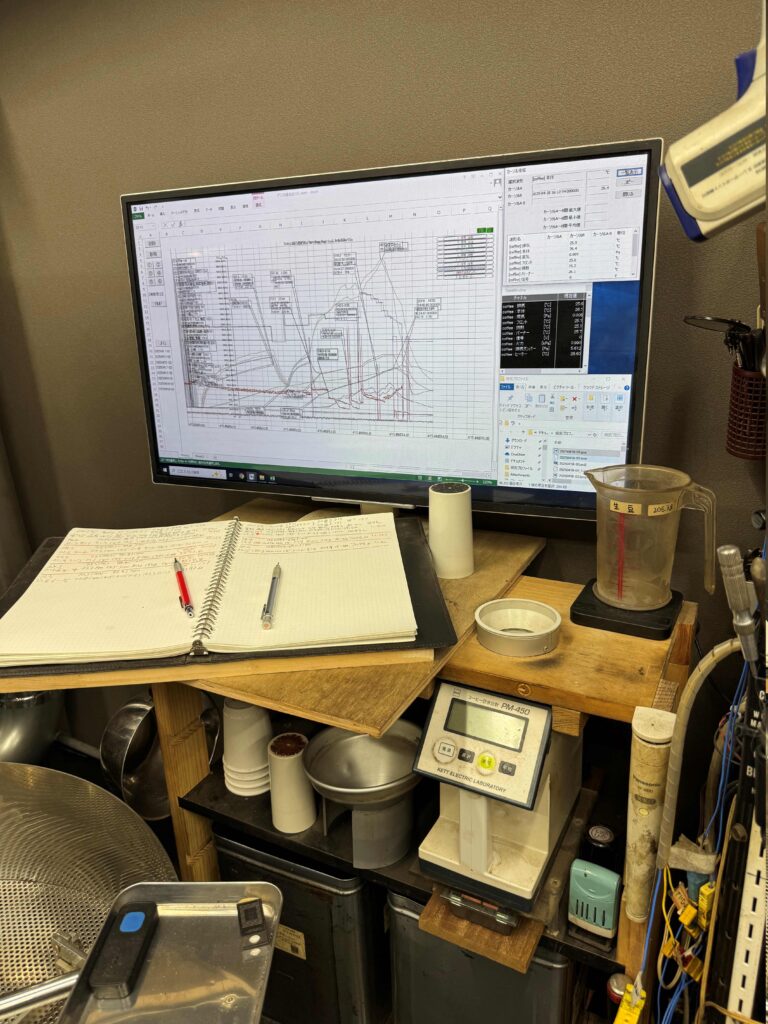

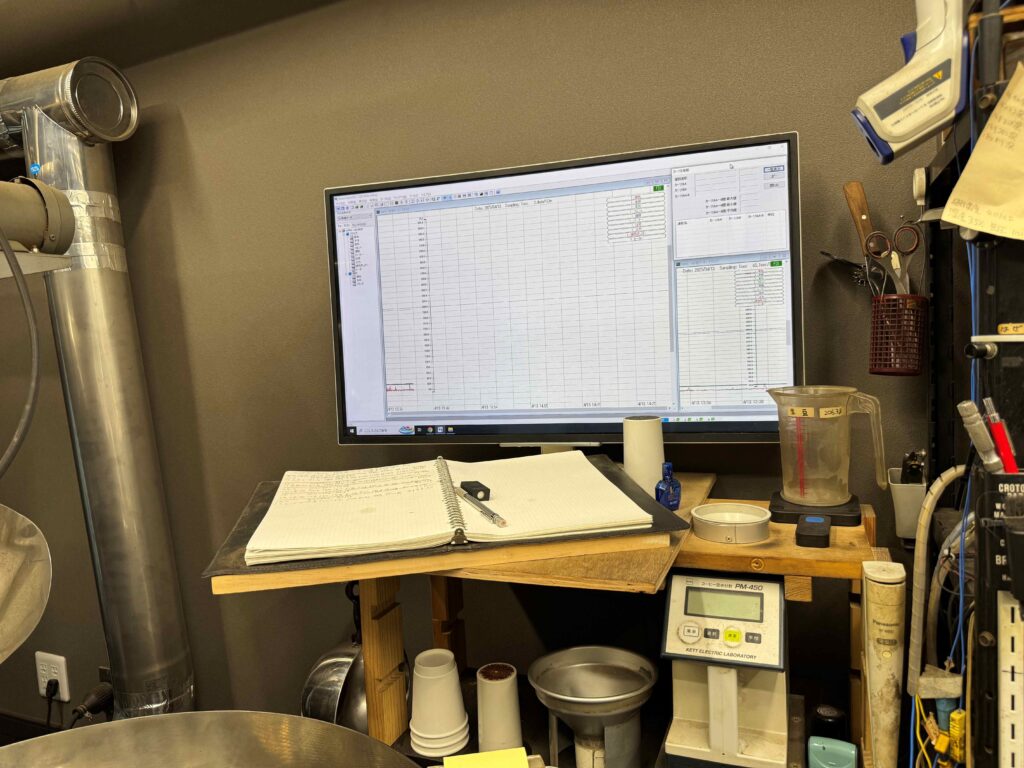

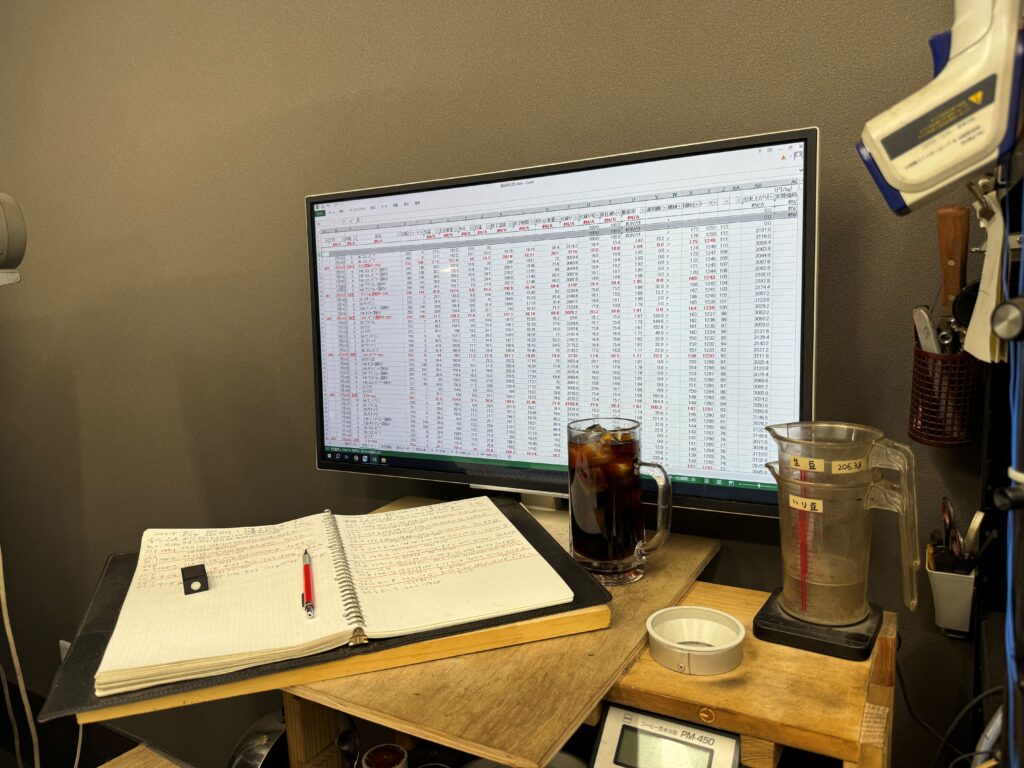

焙煎中はデータロガーのデーターでグラフを出しているのですが今までと大幅に表示を変更しました。

通常・・・メインのモニターを2画面で使っていたのですがこれを1画面に変更しサブ画面の方にはグラフの重ね合わせの画面を常時出すようにしたのです。

今までグラフの重ね合わせは焙煎が終わってから使うようにしていたのですが・・・

今回の変更で焙煎途中にグラフの重ね合わせができるようになったわけです。

その時にカーソル情報と現在のデーターと焙煎プロファイルの3個を右端に置いておくと欲しい情報がすべて消えることなくいつでも存在していてくれて途中までのグラフの重ね合わせもスムーズにできて結構気に入っています。

代表のいう0.5度の壁だとか焙煎中に調べられるのは凄く役立つ感じです。

排気ダンパーの1度の差とか中点の0.5度の差の意味がちょっと理解できた気がします。

折角開発したグラフの重ね合わせのシステム・・・

もっともっと活用していきたいと思います。

環の焙煎をやってまして・・・

焙煎が終わったらデータロガーが出してきたグラフに色々と書き込んでグラフを印刷する

まぁ一連の流れなんですが・・・・

日常というのは落とし穴があるもんです。

豆が冷えたら袋詰めしておもむろにグラフの方に取り掛かろうとした瞬間・・・

パソコンのモニター2個が一瞬で消えた・・・

自動バックアップかなぁと思ったのだが・・・帰ってこない

仕方ないのでパソコンの電源を入れなおそうとして動かない・・・

・・・・となると原因はコンセント・・・・

掃除機やらなんやらでちょっとひっかけたりしてほとんど抜けた状態で頑張っていたのだが力尽きて止まってしまったらしい・・・

データーが吹っ飛んだのは残念だが本来は焙煎が終了したらすぐにデーターをsaveするのを習慣づけていたはず・・・・

たまたまそれを忘れただけ・・・・

データーロガーの自動バックアップならばのこっているかも・・・・

クラウドのデーターをチェックしたら前回膨大なデーターがたまっていてそれをゴミ箱に入れた時に自動バックアップが外れていたらしく・・・

結局完全にアウトでした。

無駄な抵抗もいらない清々しいまでのアウトでした。

生豆のほこり飛ばしは完全に10kg釜を使ってやっています。

ウォーターサイクロン結構気に入っています。

本来はステンレスのかごを使うのですがぼくは排水口ののネットを使っています。

これならばある程度の細かいチャフなども止めることが出来ますから・・・

ウォーターサイクロンに入る部分に水量計が付いていたのですが、水量を最大にしたら水漏れを起こし始めたので諦めて直結にしました。

ほこり飛ばしでも結構ゴミがたまって面白かったです

自分の目線で動画を撮りたいと思ってつくってみました・・・

最初は帽子のつばにカメラを取り付けました。

重さでカメラが下がってきちゃってボツ・・・

次は夜中に釣り人などが使うヘッドライトを細工して試そうとしましたがまだまだしっくりこない・・

そこで最終的にはヘルメットを買ってそこに i pod touch を付けられるように細工しました。

流石・・・ヘルメットにカメラを取り付けてもびくともしません。

自分の目線に合わせでカメラの角度を調整すれば結構面白い絵が取れるような気がします。

最初に作ったもの・・・帽子のつばに取り付けたんですが重みで下がってきて全然ダメでした。

一応・・・完成系・・・・

しっかりと顎ひもを固定するとカメラが下がってくることはありません。

ただしアイフォンでは重すぎで長時間は無理な感じでした。

結局・・・ i pod touch が最強でした

実は10キロの焙煎機の煙突を上げる予定だったのですが延期になりました。

煙突が立ち上がるところに換気扇のダクトがちょうどぶつかる感じなのです。

こうなると代表がもともとやりたがっていた煙突の配置にすることに決定したのです。

今立ち上がっている3キロ用の煙突の所に10キロ用の煙突が来てその横90センチの所に新たに3キロ用の煙突をたてる計画になりました。

前回と違って壁の構造もわかっているし柱の位置もしっかり把握しているので今回の方が作業はしやすいと思います。それと・・壁に穴をあけて準備をしておいてから煙突を移動させる感じなのできっちりとコーキングなどの作業にも時間が取れそうなのでちょっと楽そうです。

とはいうものの2本の煙突を新たにたてるわけですからそれはそれでちょっと大変ではあるのですが代表の理想の形になるわけでその意味ですごく価値があると思います。

現在の3キロの煙突のエルボーを反対側に向けて右に90センチずらして穴をあける。

10キロ用の穴は現在3キロの穴が開いている部分にメガネ石を固定して煙突を出す予定

こんにちは。。

昨日、Vベルトを交換しました。と言っても、切れたから交換した訳ではありませんよ!!

劣化してきているのは分かっていたので、切れる前に交換した訳です。

こう見るといつ切れてもおかしくなさそうですが、正常に動いていました。

但し、切れるのは突然やってきます。

切れる前に交換出来て良かったです

室温32度ですがまったく快適です。

これも水出しアイスコーヒーをジョッキでたっぷりと持ってきているからです。

焙煎しながらグビグビとアイスコーヒーを飲む・・・

さっぱりと飲みやすいのでどれだけでも飲めちゃう感じです。

単なる水だったらこんな感じでは飲めないでしょう。

普通のアイスコーヒーだったらきつくて量が飲めません。

熱中症対策の水分補給にこの水出しアイスコーヒージョッキ飲みは最強です・・・

とりあえず現在のマイブームでした

こんばんは。。 本日7/12(土)分の本気ゼリーも準備万端で皆様のご来店、お待ち

こんばんは。。 折角、西尾祇園祭限定でかき氷を販売するのであれば、飲み物もお祭り

こんばんは。。 予告です。 7/26(土)14時よりCoffee Pro店頭にて