この抽出法は、蒸らしなしで抽出するどんな素人でも確実にできる抽出法です。

お湯のさしかたもへったくれもなくテキトーにお湯をさして落ち切ったコーヒー液を何度か珈琲の粉の中を通すというだけのいれ方です。(ベースとなっている技術は、二度ごしという技術です)

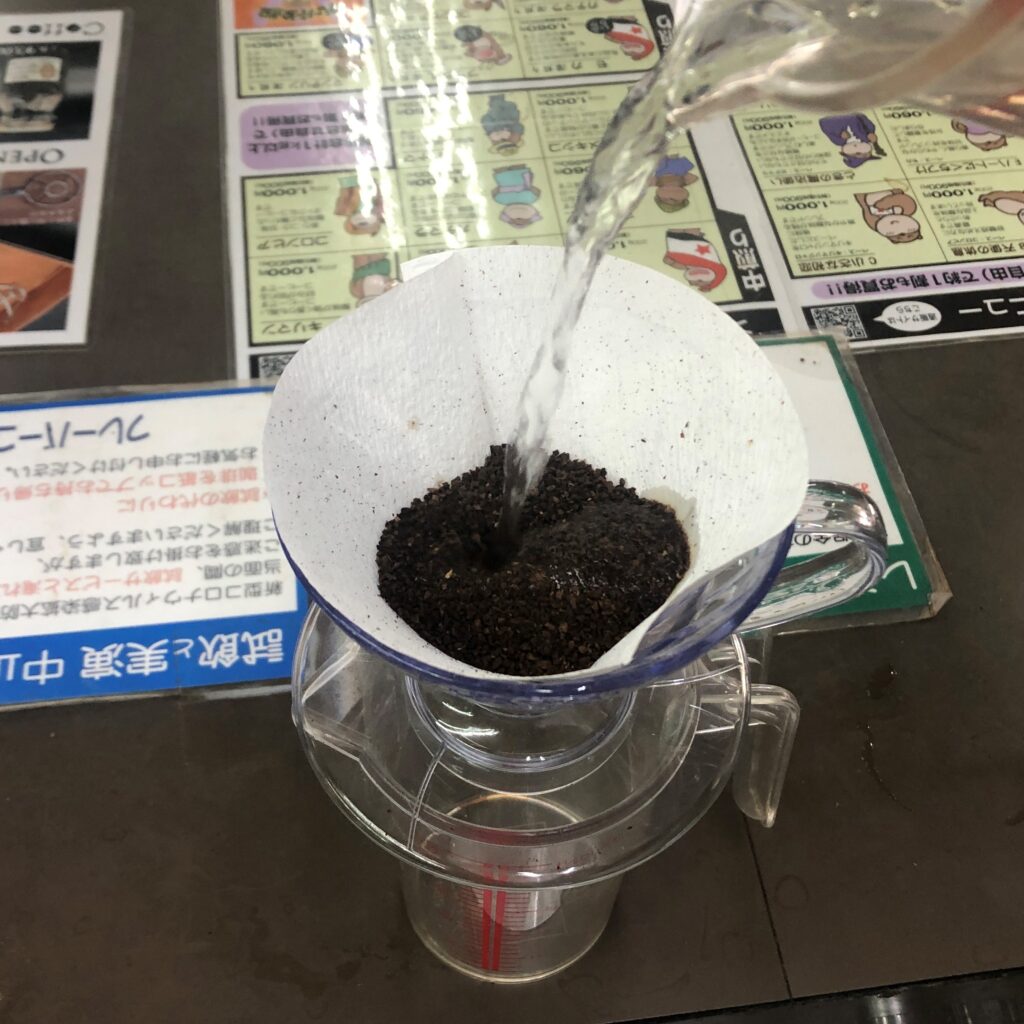

一度目の注湯・太めのお湯でどば―――っと注ぐ

一度目の注湯・太めのお湯でどば―――っと注ぐ

粉が浮いた状態で水位が下がった時の特徴である蟻地獄が出来上がる

粉が浮いた状態で水位が下がった時の特徴である蟻地獄が出来上がる

珈琲の成分は完全に溶けてはいない

お湯を”どばーーーっ”と注ぐ

コーヒーは、こまかく挽いてドリッパーにいれます。

粉は、平らにしても穴をほってもなんでもOKです。

人数分のお湯を沸かしたら、なーーーも考えずに”どばーーーっ”と 注ぎます。

(めちゃめちゃ大胆に、そしていいかげんに・・・)

お湯を細くだとかそんなこと考えずに、”どばーーーっと”がポイント!

ちなみに、一度目の注湯あとは、あり地獄のようにコーヒーの粉がすり鉢状に かべにくっついた状態になっています。

これは、コーヒーの粉がお湯に浮いた状態であった証拠です。

本来のドリップならば完全にダメなんですが、この抽出法ではたいした問題ではありません。

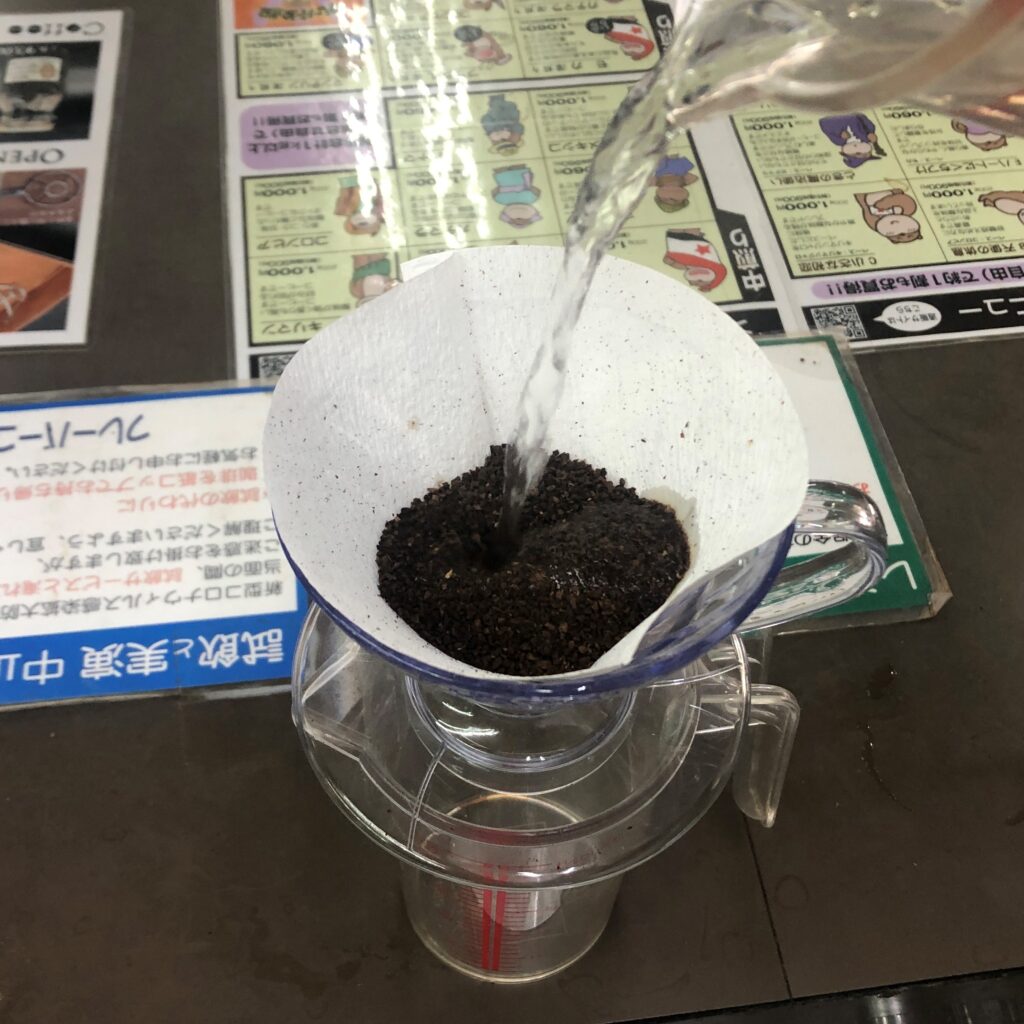

一回落とした抽出液をもう一度コーヒーに通す

一回落とした抽出液をもう一度コーヒーに通す

壁に付いた珈琲の粉が少なくなっている。

壁に付いた珈琲の粉が少なくなっている。

ドリップしたコーヒーをもう一度ドリップする

一度目と同じようにコーヒーの抽出液を”どばーーーっと”ドリップします。

簡単にいえば、コーヒーかすの中を2-3度抽出液を通すだけなんです。

そうすると、コーヒーの持っている嫌味などが最初にでてきても、 2-3度目にコーヒーかすの中を通したときにコーヒーのカスに嫌味なんかが 吸着されちゃってひじょーーーに飲みやすく”マイルド”になります。

ちなみに、ていねいにいれたコーヒーよりは、味がやっぱり落ちますけどね

(あたりまえかぁ・・・・・)

基本この超お気楽抽出法は、二度ごしの原理を使っています。

本来の2度ごしは、蒸らしも普通にやるのですがこの淹れ方では蒸らしをしない代わりに何度か珈琲の粉の中をくぐらせる方法をとっているわけです。

二度ごしの原理

この原理を説明しますと、一度目の抽出の場合、高温のお湯でドリップしてますから、 ものを溶かす力が強くうま味もしぶ味もとけます。

ところが、二度目の抽出の場合は低温で高い濃度のコーヒー水溶液で抽出することになります。 この場合、コーヒーの粉に残っている不純物はとけにくい成分のため、 高い濃度で低い温度の水溶液にはとける事ができないのです。 そのかわりに、コーヒーの粉の別の性質がでてしまうのです。 それは活性炭と同じ吸着作用を持っているということです。

不純物は吸着されやすいため、二度目の抽出の時、 不純物がコーヒーの粉に吸着されて飲みやすくなります。 ネルドリッパーの場合、コーヒーの粉が細かいので吸着作用が効果的に起こります。 (つまり、こまかくひくとコーヒーの表面積が大きくなって吸着作用がおおきくなる)

ちなみにこの吸着がおこるためには低温(60度以下)でなければなりません。 (活性炭の浄水器にお湯を通さないように注意書きがあるのは吸着作用は、低い温度でなければ 効果が弱く、逆に高温のお湯を通すと今まで吸着した物質がはずれて溶けだしてきてしまうからです。)

よって、二度目の抽出の際、コーヒーを暖めてから抽出するとおいしくなりません。

下の二つの器具も二度ごしと同じ効果があります。

誤解のないようにしてほしいのですが、おいしくはいったコーヒーを二度ごしすると 味は確実に落ちます。まずいコーヒーをうまくすることはできますが、うまいコーヒーを もっとうまくすることはできません。

超お気楽抽出法はこんなときに利用してください

この方法の1番オススメは、アウトドアです。

別に、サーバーが二つ必要なわけでなく、なべでも何でもいいんです。

2つのいれ物があればOKなんです。

それと、パーコレーターやなんかを持っていかずにすみますから 荷物が少なくてらくちんです。

この方法では、お湯が沸かせればあとは何もむずかしい操作がいらないので はじめての人でもコーヒーをたてたことのない人でも大丈夫です。

喫茶店ぐらいのコーヒーならばバッチリできます。

(ても・・・・できれば、真面目にコーヒーをいれてほしいなぁ・・・・)