過熱水蒸気の特性

過熱水蒸気というのは、通常の水蒸気を加熱して 高温の水蒸気をつくって利用するものです。

しかし、珈琲の場合そこまでの高温の水蒸気は必要なく 過熱水蒸気の特性だけを利用すればいいと思いました。

過熱水蒸気の特性

・乾燥空気よりも乾燥速度かはやい

・乾燥空気より熱を伝える速度がはやい

(乾燥逆転温度以上の温度帯にておこる)

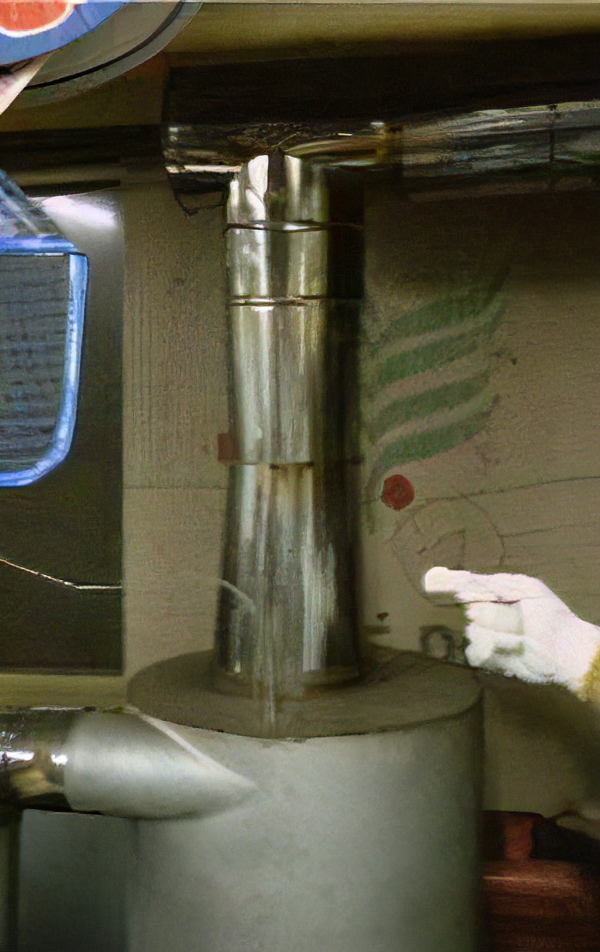

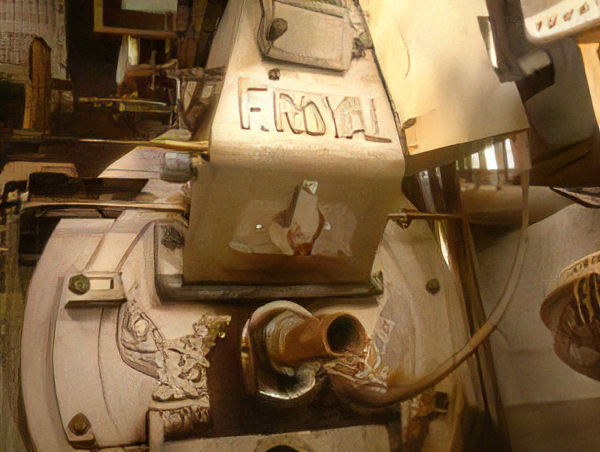

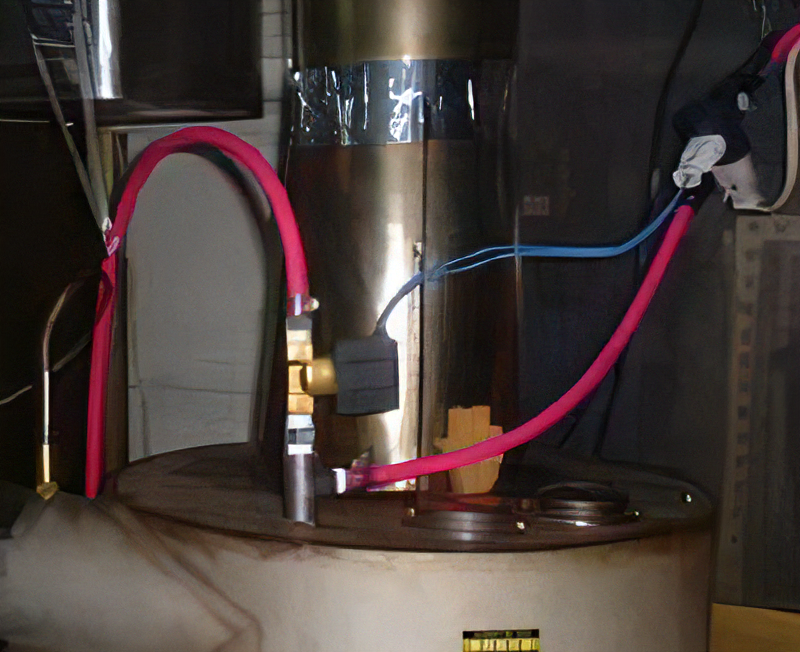

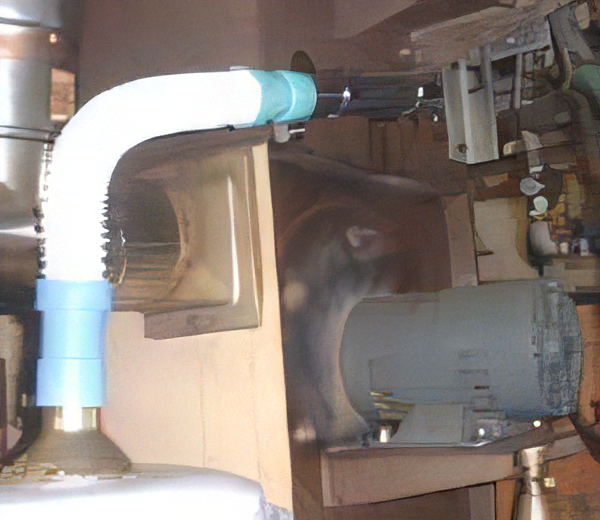

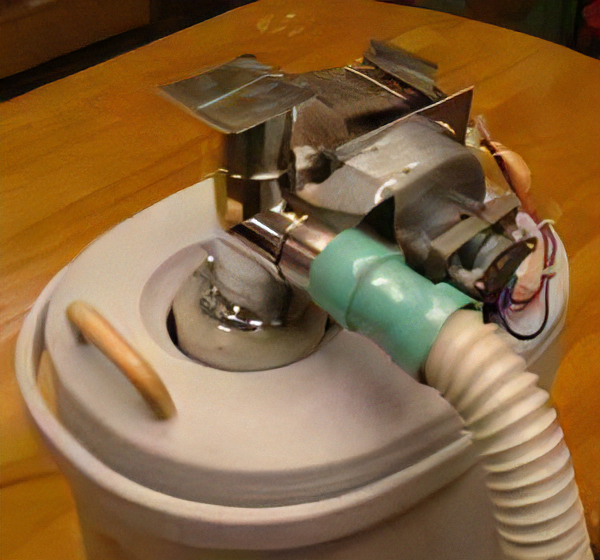

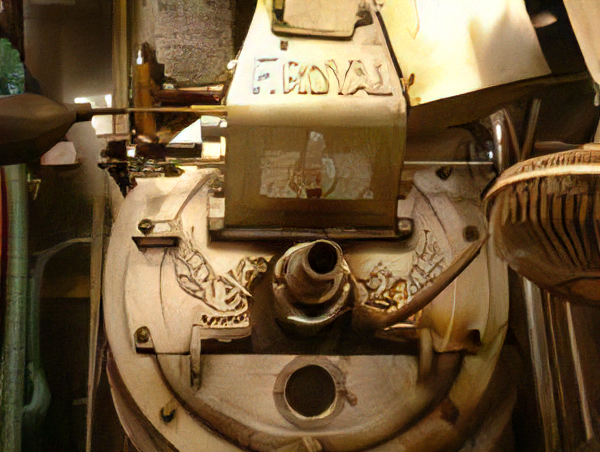

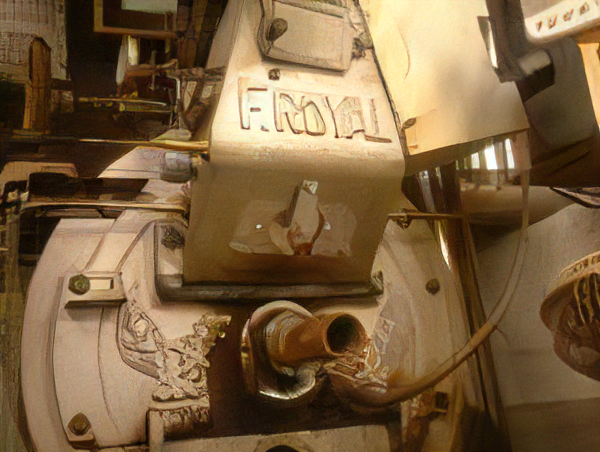

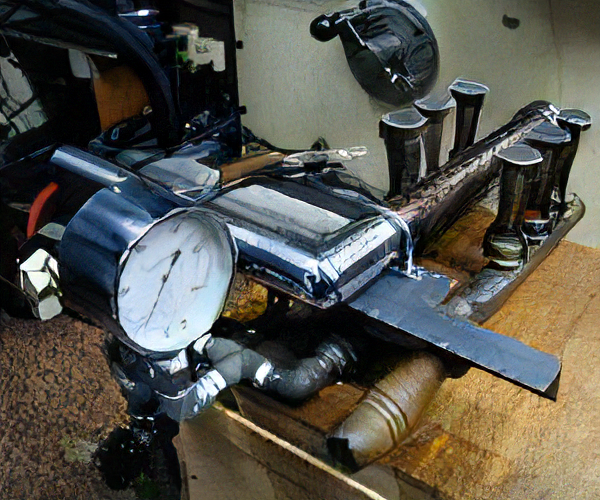

(写真・通常の排気監視窓)

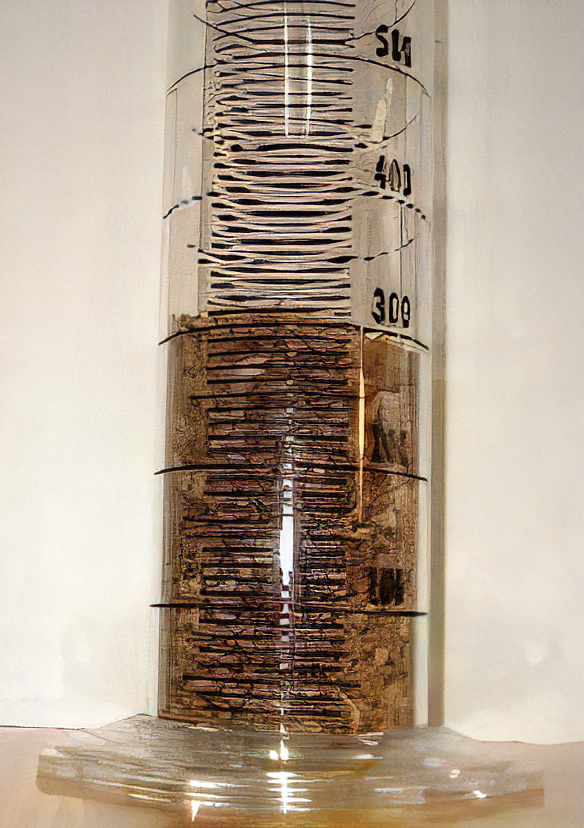

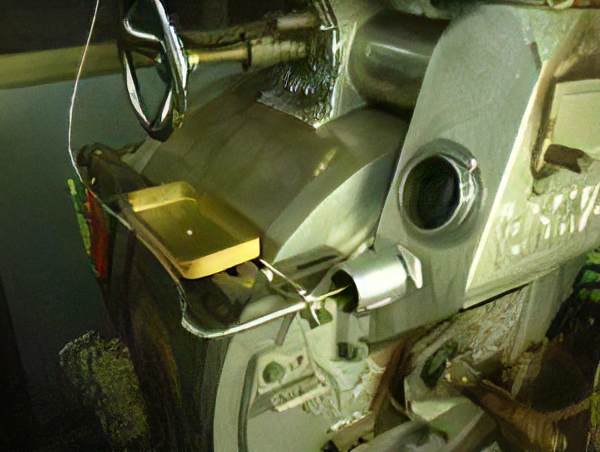

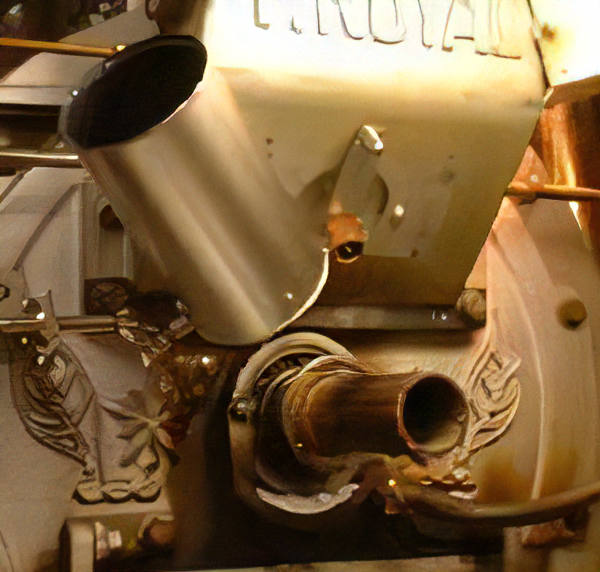

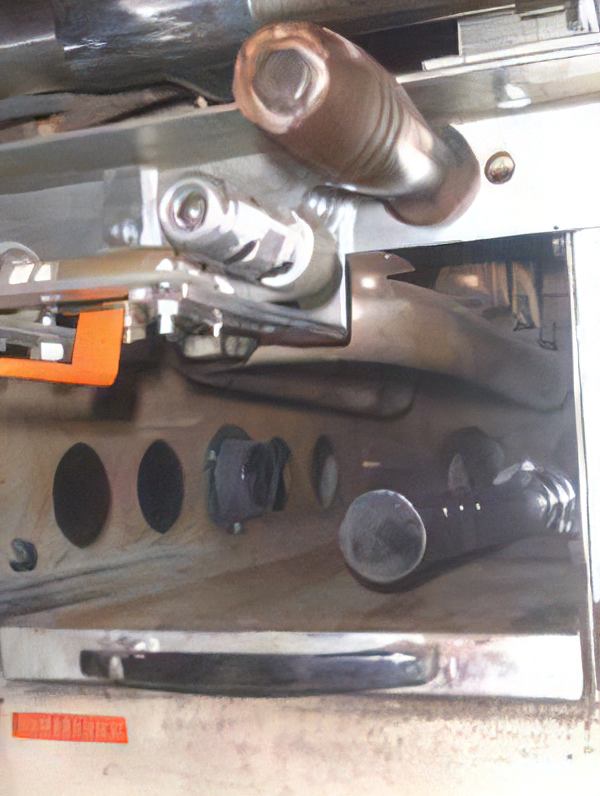

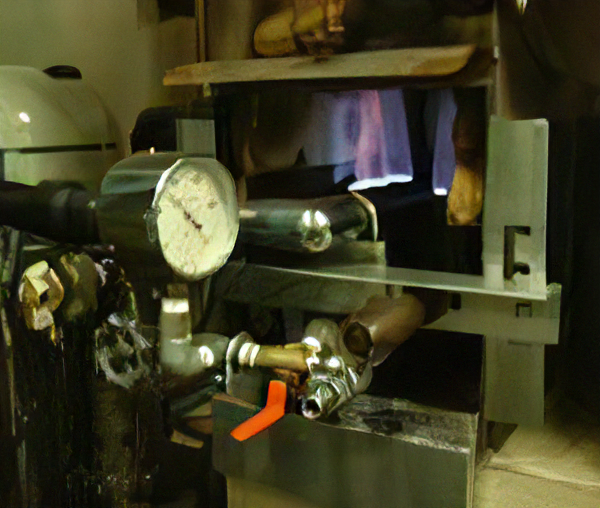

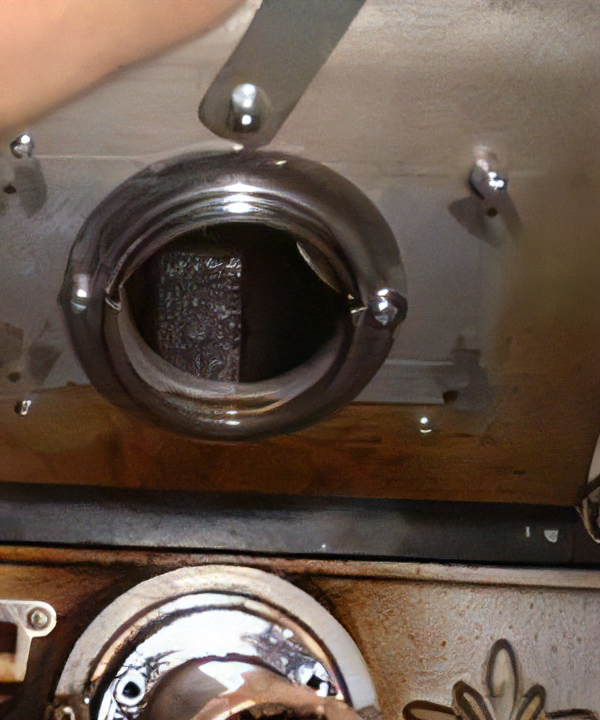

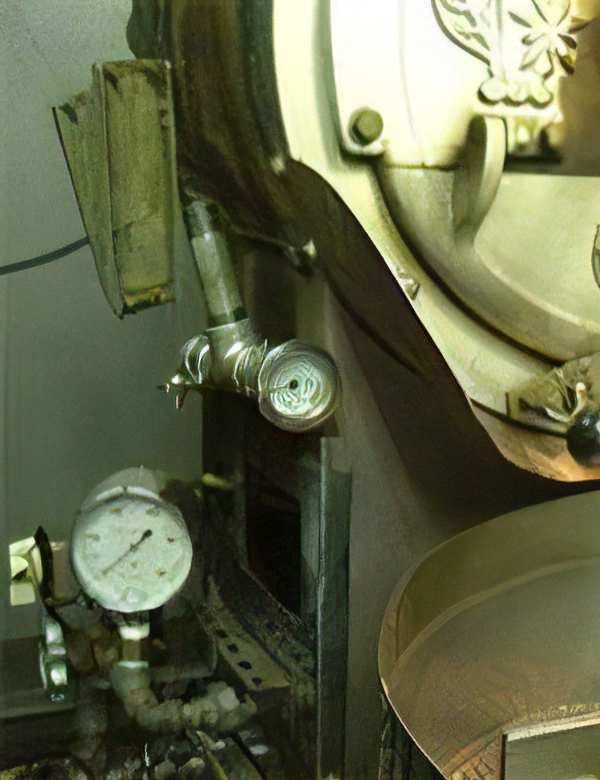

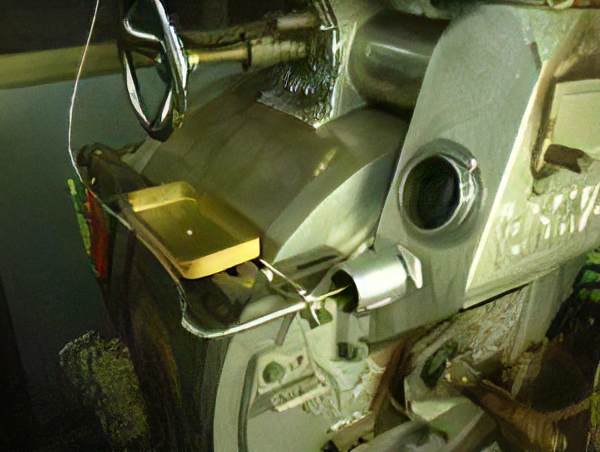

(写真・実験中)

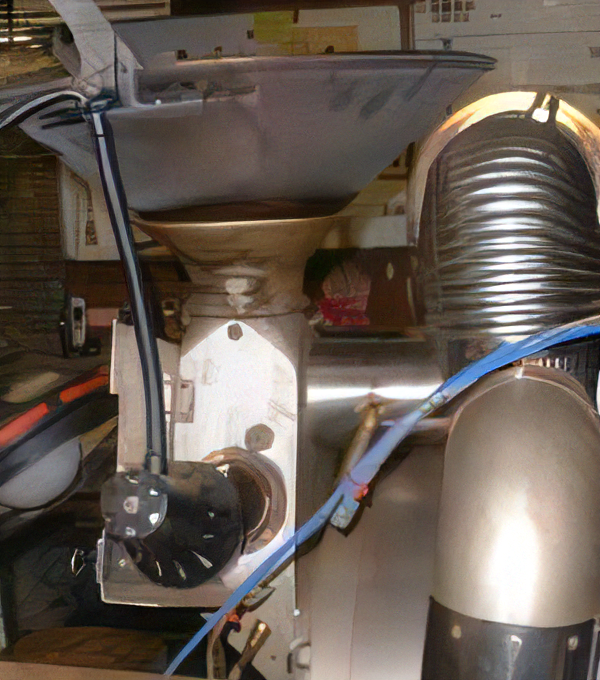

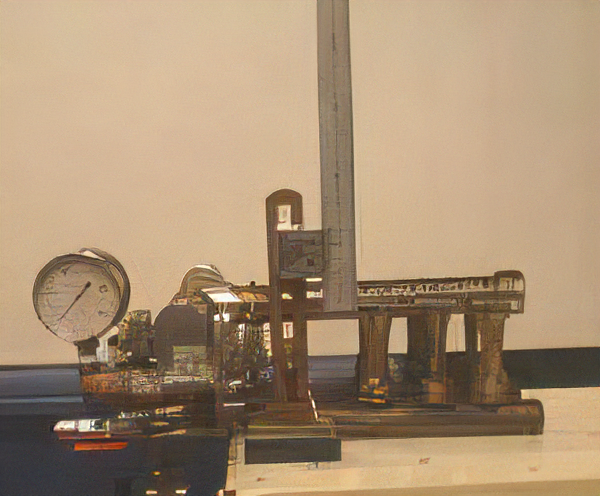

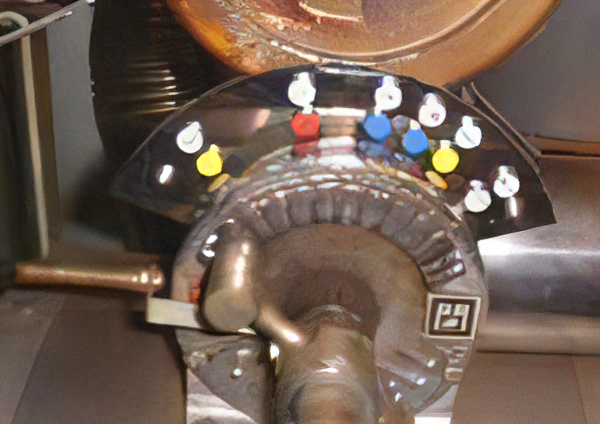

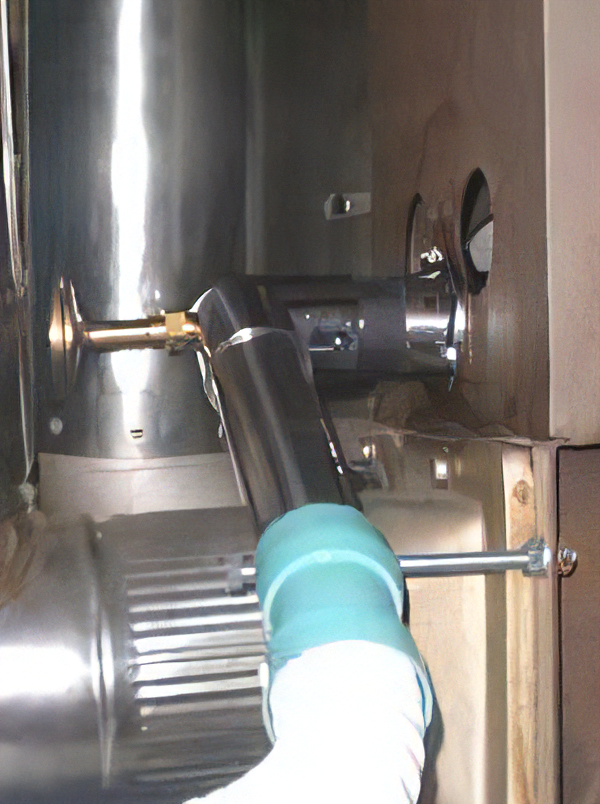

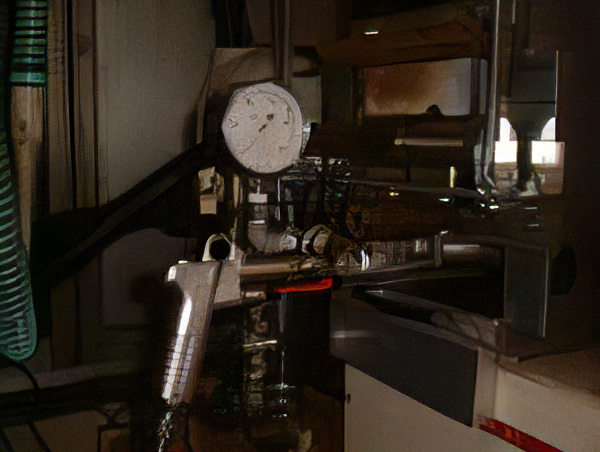

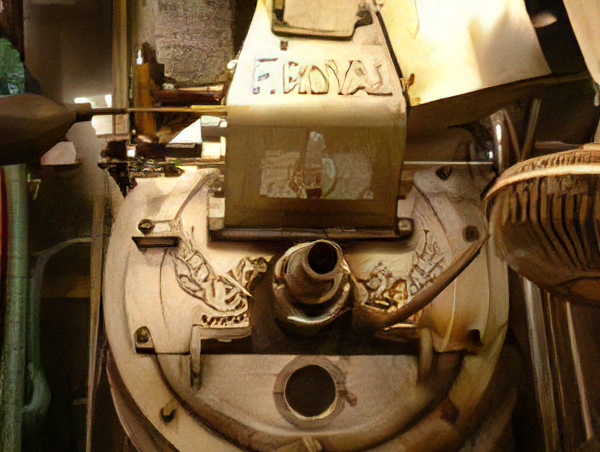

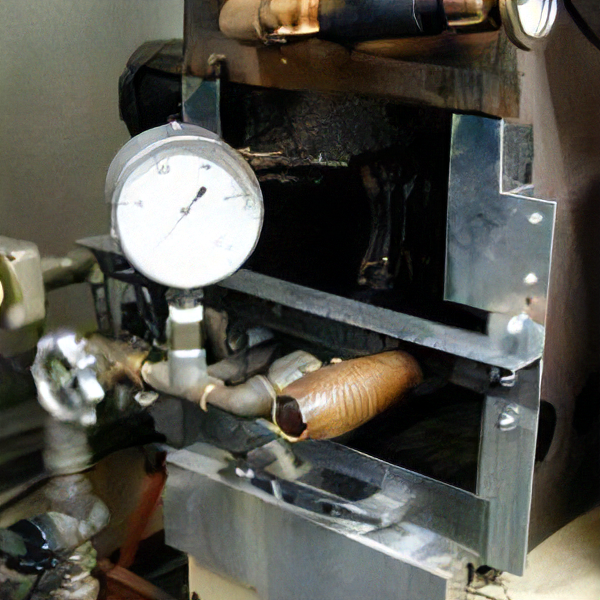

(写真・ソーセージを焙煎機からだす)

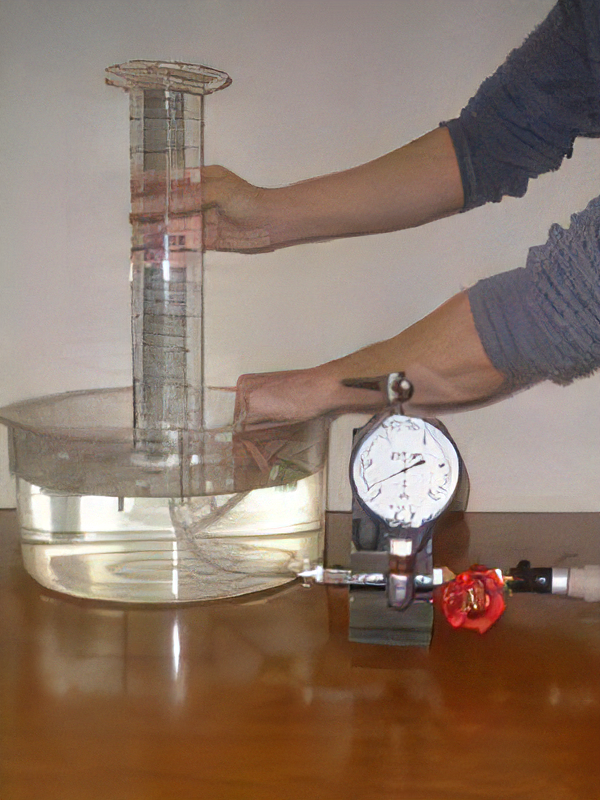

実際に実験する

実際に乾燥速度と乾燥量を実験することにしました。

今回の実験装置は、焙煎機の排気監視窓のガラスのかわりにアルミ板を いれそのアルミ板に肉用の精度の高い温度計をつけました。

この温度計にソーセージを差し込んで焙煎機の蒸気発生装置を使った状態と 使わない状態ではどれくらいソーセージか乾燥するかなどを調べてみました。

ガス圧 150 排気 5 バーナー 上

加湿状態では、排気温が180度で平衡状態になりました。

その状態で、6分間ソーセージを入れました。

ソーセージ温度 75度

目減り量 10.7%

加湿器をはずした状態では、195度で 平衡状態に達し実験を開始しました。

ソーセージ温度 75度

目減り量 10.3%

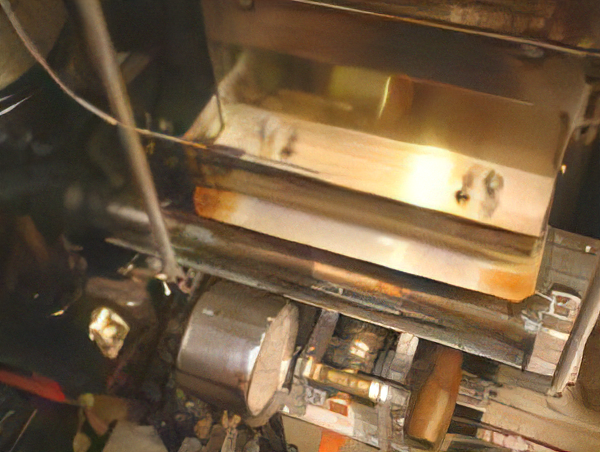

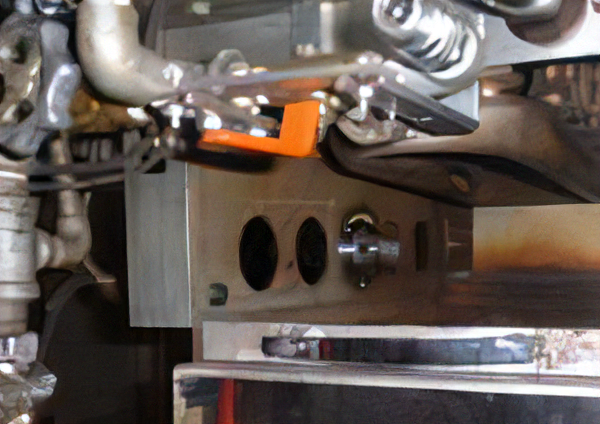

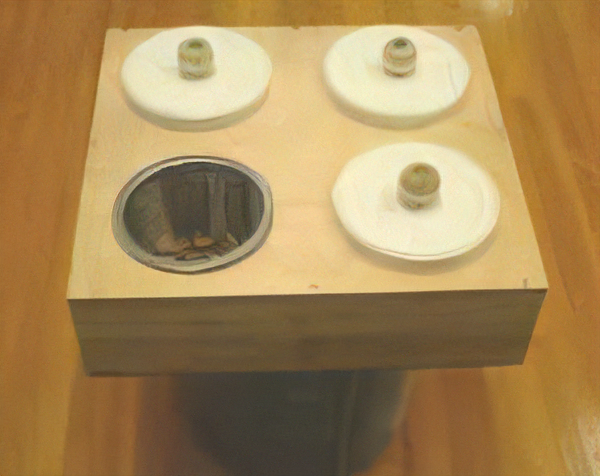

(写真・実際のソーセージ)

実験結果を考える

まず、乾燥の仕方ですが、少しではありますが加湿状態のほうが 乾燥が進みました。

(一回の実験では結論はだせませんが・・・)

温度上昇ですが、同じ熱量を送っていて実際にはソーセージの温度自体は まったく同じでした。つまり、過熱水蒸気の方が加熱力がおおきいとは いいがたいように思いました。

しかし、ソーセージの投入温度が加湿状態のほうが15度ひくいことをを考えると 温度に対する加熱力はたかいと考えてもいいような・・・・

とりあえず、珈琲の焙煎に利用できる可能性のある技術だと思いました。

ただし、今回の実験でスチームをたきすぎて焙煎機のドラムがさびてしまったのは ちょっと情けなかったです・・・・・

(良い子はマネをしないように・・・・)

コーヒーで試してみる

焙煎データー

焙煎時間 10分

2釜目以降 200度投入

バーナー位置・中

火力・240

排気・2

蒸気の量 3cc/min (NO.6)

実際に過熱水蒸気を加えた場合と、加えない場合の比較をくず豆を使って実験してみました。 つまり、学問的に有効であっても実際に使ってみて有効であるかを試してみたかったからです。

文献によると乾燥空気よりも過熱水蒸気では約10倍の熱の伝達能力がある(らしい・・・)

もしそうだとしたら、熱風の量が通常よりも低い状態で焙煎しても 豆を過熱することができるということです。

蒸気アリ(蒸気は3分後から6分間)

終了温度 排気 209度 本体 157度

4000g-3756g=244g

目減り量 6.1%

豆の感じとしては、しわの伸びが良い

豆がもろくなっている

煎りあがりは少し濃い

蒸気ナシ

終了温度 排気 205度 本体 153度

4000g-3767g=233g

目減り量 5.8%

豆が硬い

表面のしわが目立つ

かんでみると内側には火がとおっていない

過熱水蒸気は有効かどうか

実際に焙煎を途中でやめてコーヒーの目減りを計った感じでは有効だと思いました。

つまり、学問的にいわれているように水分を引っ張る力は過熱水蒸気にはあるようですし 温度計がしめす数字も過熱水蒸気を送っているほうが高くなります。

(ただし、蒸気の量や時間が適切かどうかまだわかりません)

ただし、豆の内部に火をいれるのには有効な技術ではないかと思いました。

とりあえず、現在までにわかったことです。

蒸気を多くして実験

焙煎データー

焙煎時間 12分

2釜目以降 150度投入

バーナー位置・下

火力・240

排気・3

蒸気の量 15cc/min

本格的に蒸気を多くして実験する

蒸気を多くして過熱水蒸気の特性がもう少しでるように実験しました。

このころには、蒸気の必要なのは通常コーヒー屋さんがいう「蒸らし」の時だけだという考えにいたりました。

つまり、煎る段階にはいったら逆に蒸気が邪魔になると考えていました。

蒸気だけで焙煎したコーヒーがなぜはぜなかったかなどがこのころにはわかってきました。

蒸気アリ(蒸気は3分30秒から11分30秒の間)

終了温度 本体 170度

4000g-3699.6g=300.4g

目減り量 7.51%

150度・・・9分

160度・・・10分30秒

170度・・・12分

いり豆の比重・340.4/600=0.56

生豆の比重・・429.8/600=0.71

膨張率・・・・1.27

蒸気ナシ

終了温度 本体 168度

4000g-3706.6g=293.4g

目減り量 7.33%

150度・・・9分18秒

160度・・・10分51秒

168度・・・12分

いり豆の比重・331.4/600=0.55

生豆の比重・・429.8/600=0.71

膨張率 1.29

モカで試してみる

焙煎データー

焙煎時間 12分

2釜目以降 150度投入

バーナー位置・下

火力・240

排気・3

蒸気の量 15cc/min

モカ

蒸気アリ(蒸気は3分30秒から11分30秒の間)

終了温度 本体 170度

4000g-3367.4g=632.6g

目減り量 15.8%

150度・・・9分

160度・・・10分30秒

170度・・・12分

いり豆の比重・221.4/600=0.37

生豆の比重・・433.6/600=0.72

膨張率・・・・1.95

モカ

蒸気ナシ

終了温度 本体 168度

4000g-3371.0g=629g

目減り量 15.7%

150度・・・9分18秒

160度・・・10分51秒

168度・・・12分

いり豆の比重・225.2/600=0.38

生豆の比重・・433.6/600=0.72

膨張率 1.92

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)