焙煎をやっていて、どの時期に豆から水が抜けるかを調べてみたくなりました。

といっても、業務用の焙煎機をはかりにのせて焙煎するわけにはいきません・・・

そこで、「I」さんの持っている焙煎機を使って実験することにしました。

ただし・・・「I」さんの焙煎機は、5kg以上あって・・・・

そのまま、はかりの上に焙煎機を載せて焙煎することができません。

そこだけ・・・ちょっと工夫が必要でした。

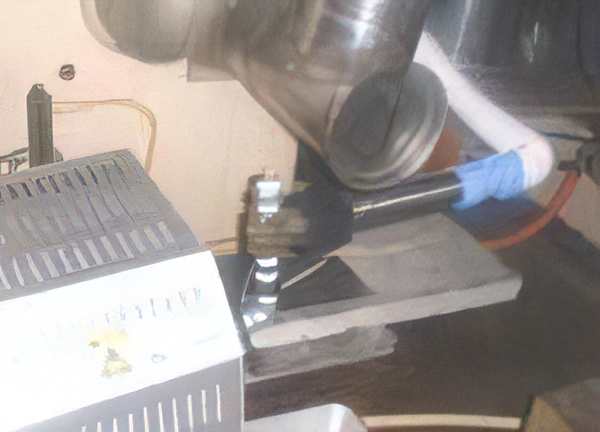

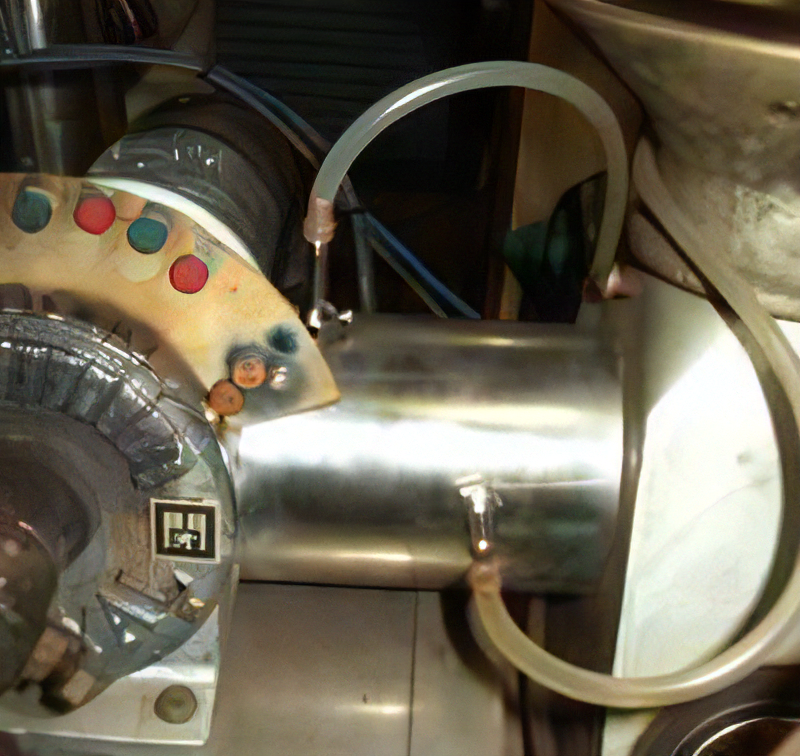

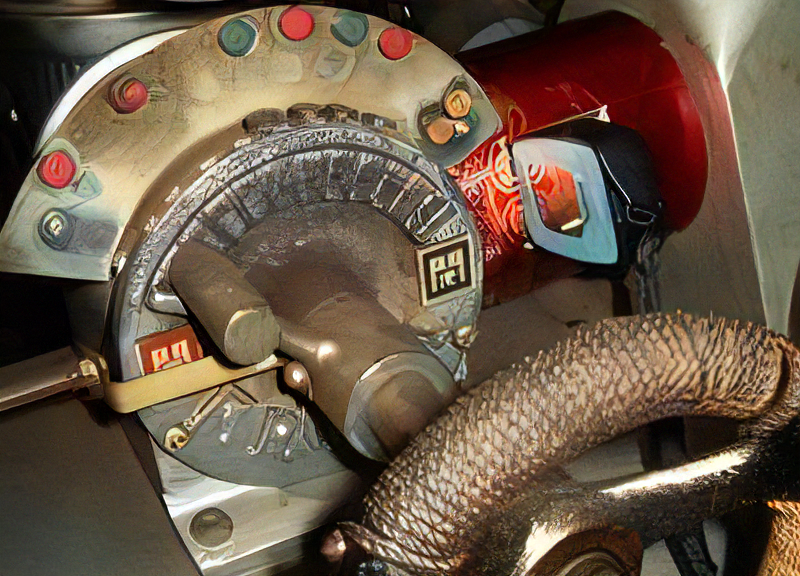

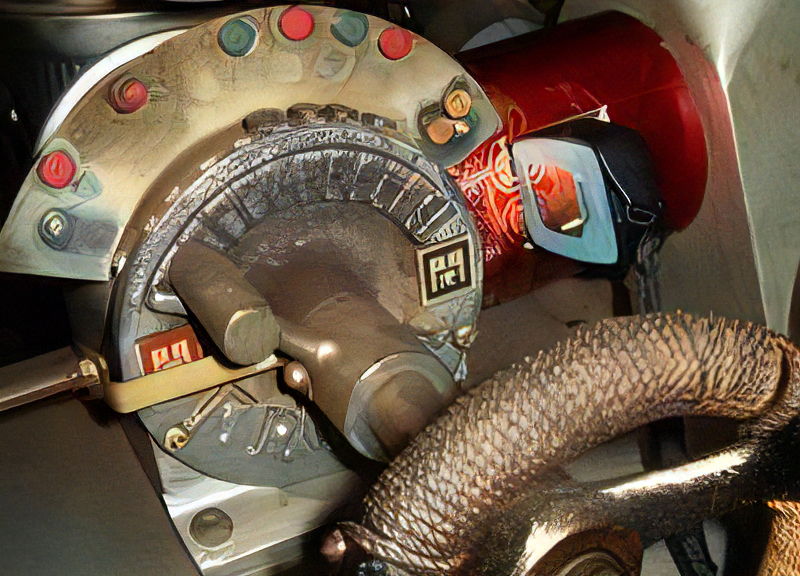

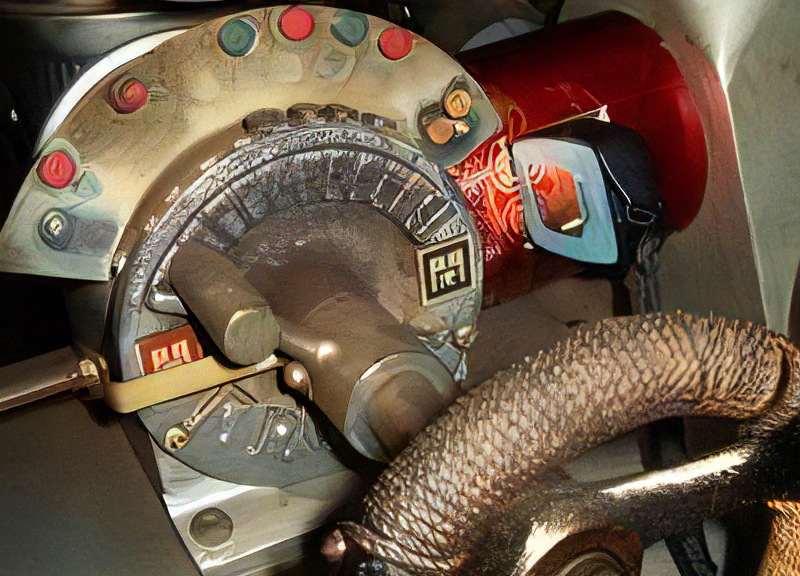

(写真・上から天秤でつる)

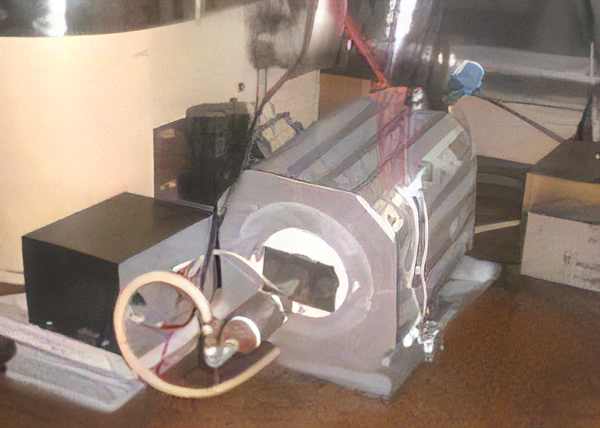

(写真・シーソーを利用する)

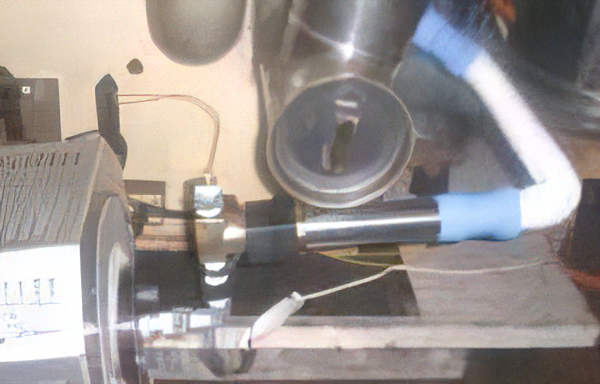

(写真・支点を変更する)

実験方法

今回は、焙煎機が5kg以上あってそのままはかりにのせてはかれませんでした。

(はかりの最大が5kgのはかりだから・・・・)

そのため、はかりの重さを減らすためにいろいろと工夫しました。

上から天秤でつる

この方法では、反対側のおもりがゆれたりするだけはかりの数値が変化してしまって はかりの数値を読むのがむずかしく失敗でした。

シーソーを利用する

この方法は、そのままはかりの数値が利用できていいのですが、焙煎機が回転したときの重心の変化が ダイレクトにはかりの数値に反映されてやっぱり失敗でした。

とくに・・・・ほんの少しの重心の変化がそのままはかりの数値にかかわってしまって非常にやりにくかったです。

そして、おもり重さも影響するなど実験の再現性が大変だと思いました。

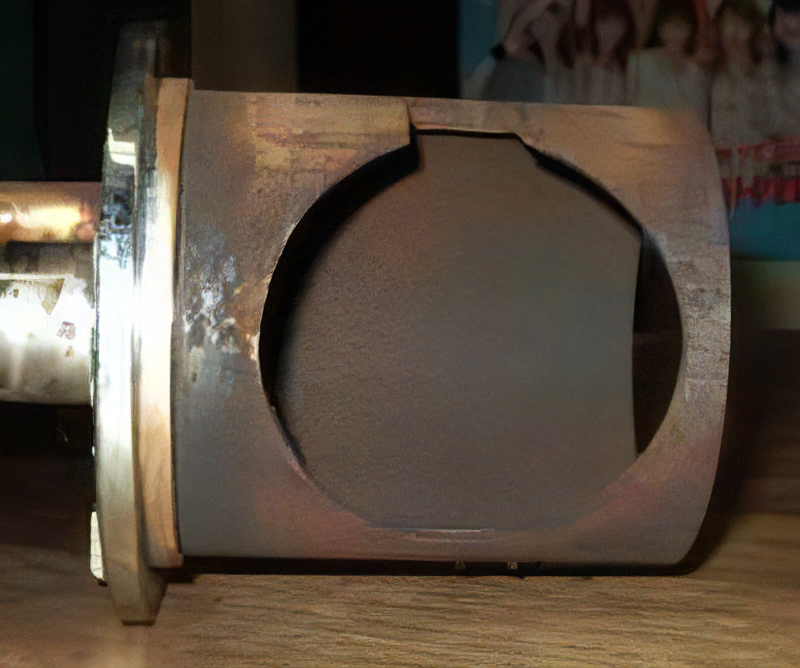

支点を変更する

この方法は、おもりを使わず支点を外側に持っていってはかりを反対側の端にセットして 焙煎機を板の真中に持っていくことにしました。

この方法では、はかりの精度は半分に落ちますがけっこう重心の変化の影響が少なくて実験しやすいと思いました。

もともと、1/10gの精度のあるはかりですから半分の精度でも大丈夫だと思いました。

(この装置が今回の実験で使った方法です)

ちなみに、片方の端に支点・まんなかに焙煎機・もう片方の端にはかりを置くと重さは半分となります。

(よく考えればあたりまえなんですけどね)

実験方法・・・

・100gのコーヒー豆を焙煎機にいれてドラムを回転させた瞬間のはかりの数値(W)を調べます。

・5分後のはかりの数値に100/(W)を掛けます。これがそのときの豆の重さとなります。

・10分後・15分後も同様に計算します。

| 品 名 | モ カ | コロンビア | モ カ | コロンビア | マンデリン |

| 0分- 5分 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 4.4 |

| 5分-10分 | 7.3 | 6.6 | 7.9 | 5.8 | 6.7 |

| 10分-15分 | 10.3 | 5.8 | 8.3 | 7.5 | 6.7 |

| 合 計 | 21.9 | 17.3 | 19.7 | 17.7 | 17.8 |

焙煎と水の抜け方について・・・

本来・・・たった5回の実験で答えをだすべきではないと思いますが・・・

とりあえず、わかったこと

最初の5分間は、あまり水が抜けない

一番水が抜けるのは、10分から15分のところで、これは「はぜ」による水分の放出が行われるためと思われます。

こんな解釈では、あまり面白くないので・・・

勝手に飛躍した解釈・・・を少し・・・

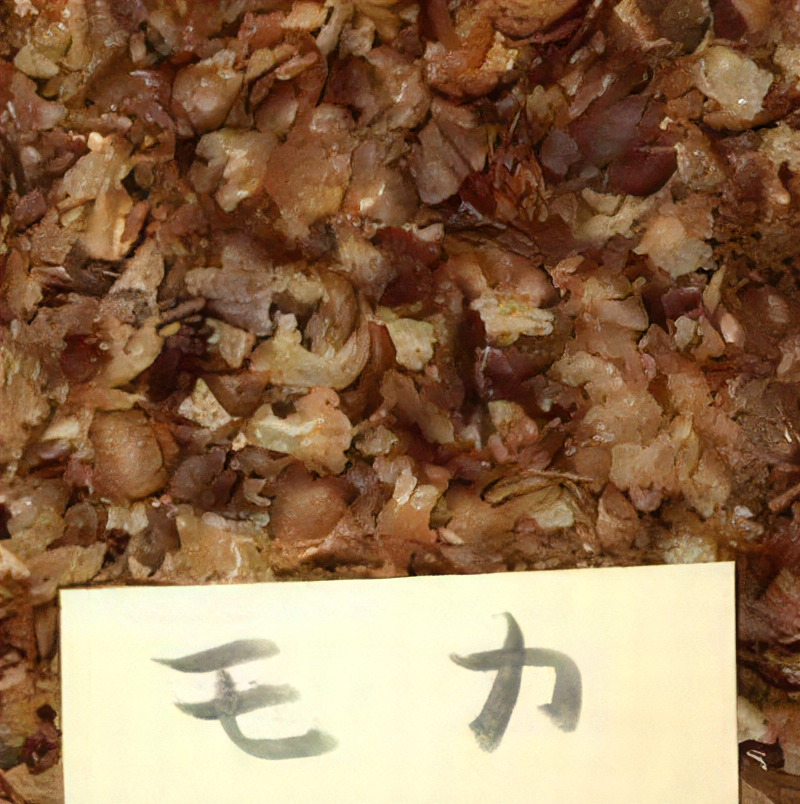

ここで使った「モカ」はエチオピア・デルガーゴという国連コーヒーを使いました。

この「モカ」だけか非常に水の抜けがいいように思います。

これは、焙煎しやすさと関係がありそうです。

つまり・・・いわゆるスペシャリティコーヒーにはこの「モカ」と同じ傾向がでるかもしれません。

もし・・その傾向がでるとしたら・・栽培によってその性質がでたということになります。

ただ・・・残念なことにうちの店がスペシャリティを扱っていないのてそこまでは実験できませんでした。

どのコーヒーも、最初の5分間は水が抜けていないようにみえます。

つまり、その5分間にコーヒーの成分が飛ぶということを心配する必要はないと思います。

この段階では、「水を抜く」だとか「蒸らし」だとかを考えずに豆全体の温度を上げることに専念すればいいと思います。

まぁ・・・だいたい予想していたような実験結果でした。

(びみょうに・・・つまらんかったりして・・・)

もっと、回数を繰り返して誤差を消していけばもう少しきれいな数字になると思いますが・・・・

ぼくてきにはこの程度の数字でもう・・・いいかなぁと思っています。

(けっこう実験が大変なもんで・・・・・)

再度挑戦!

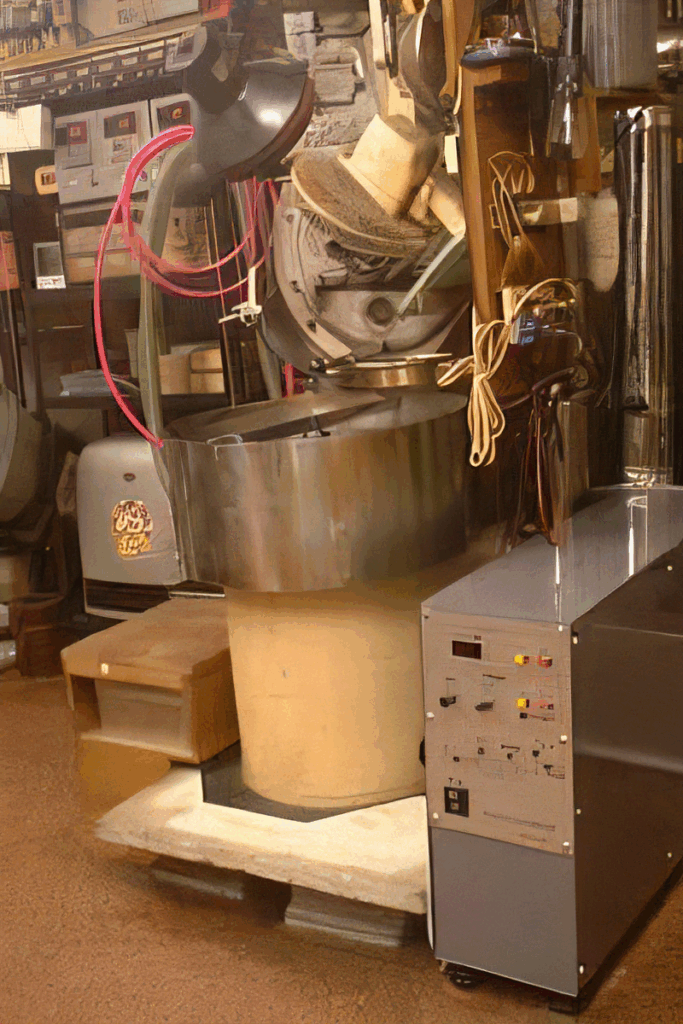

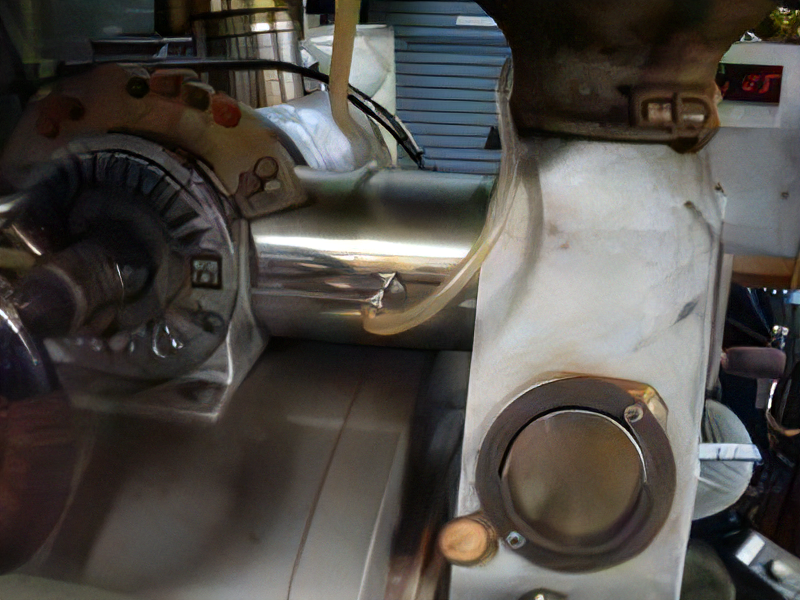

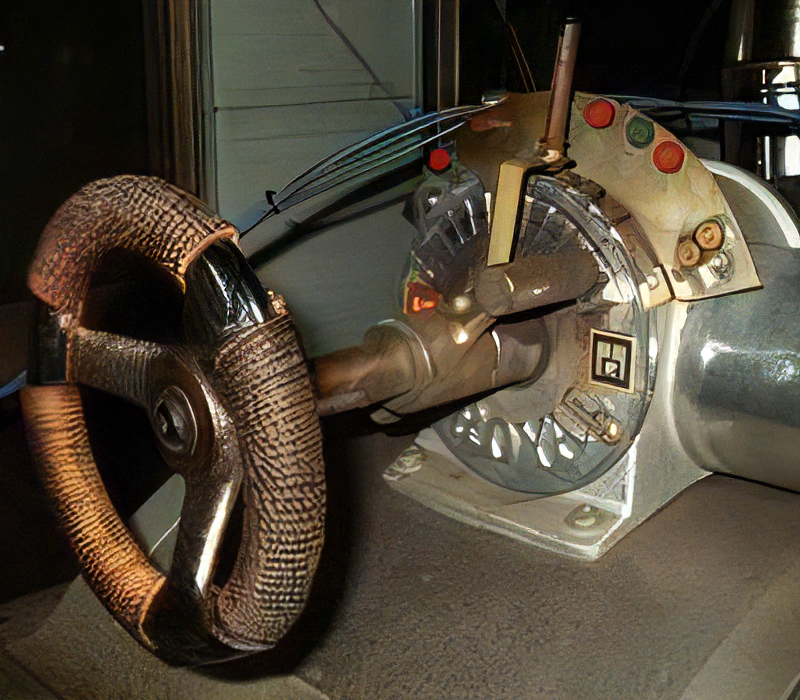

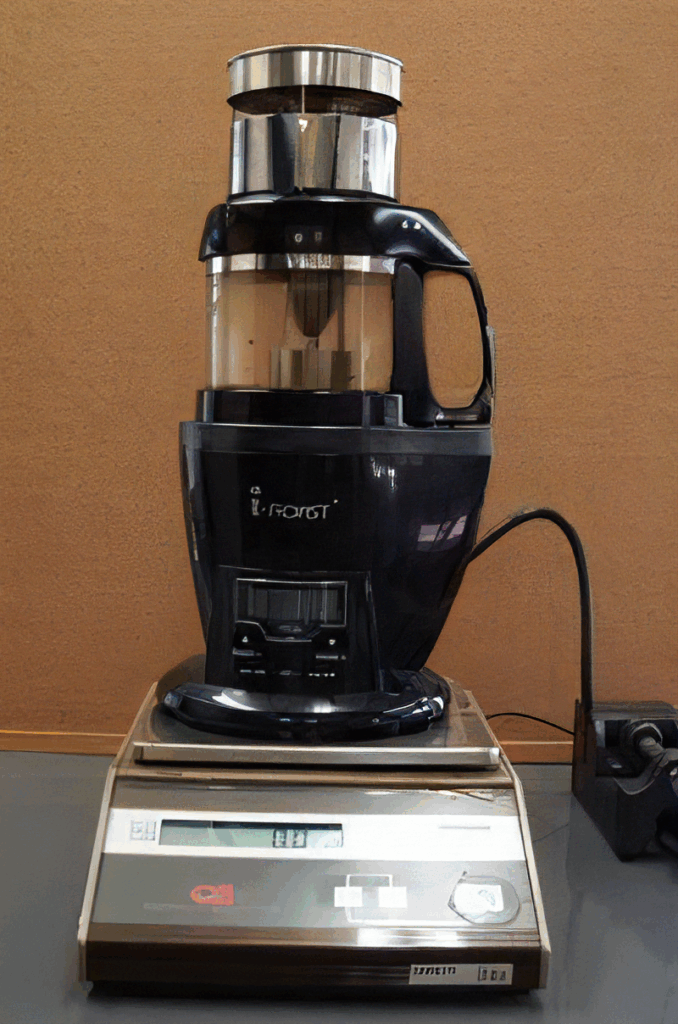

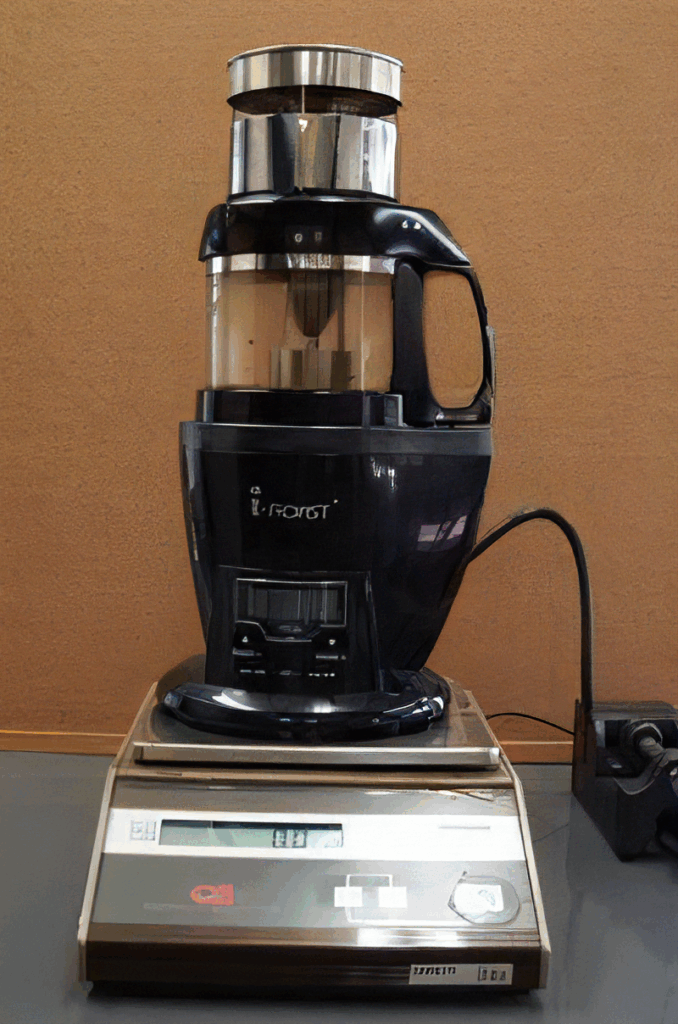

今回は、「アイ・ロースト」という焙煎機を使って実験しました

この焙煎機は、重さが2.1kgしかないのでMax5kgで精度が0.2g単位のはかりにのせて焙煎することができます

つまり、一分ごとの重さの変化も調べることが可能となります

そして、焙煎機の欠点は排気の噴出し口が真上に向いていてことです

そのため排気を横に逃がしてやらねばはかりの数値が大きく変化するという欠点が発覚しました

(まぁ・・・たいした問題でもなかったんですが・・・)

次に問題となったのが、この焙煎機が持っているしょーもない焙煎プログラムでした

こっちの思うように動いてくれなくて非常に苦労しましたが大雑把な数値をつくるには十分だと思いました

実験方法

・焙煎機があったまった状態で130gのコーヒー豆を入れる

・「焙煎パターン・1」の状態で焙煎時間を10分にセットする

・1分づつではかりの数値から目減りを計算する

(写真・はかりの上で焙煎させる)

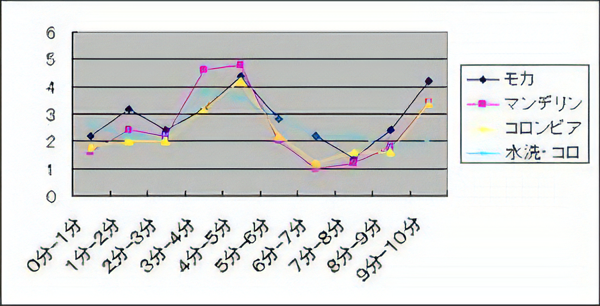

| 時 間 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 目減り |

| モカ | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 23.5% |

| マンデリン | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 22.0% |

| コロンビア | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 20.6% |

| 水洗・コロ | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 20.1% |

(目減りは冷却後の重さから計算しました)

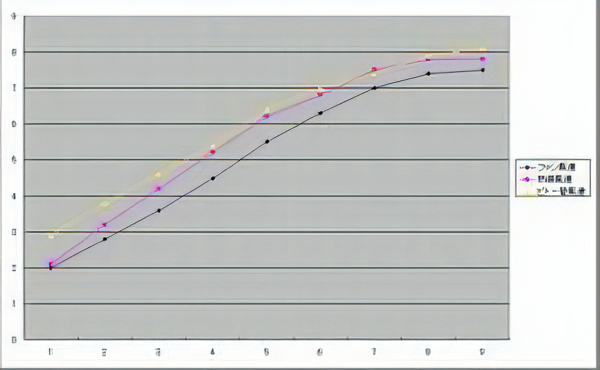

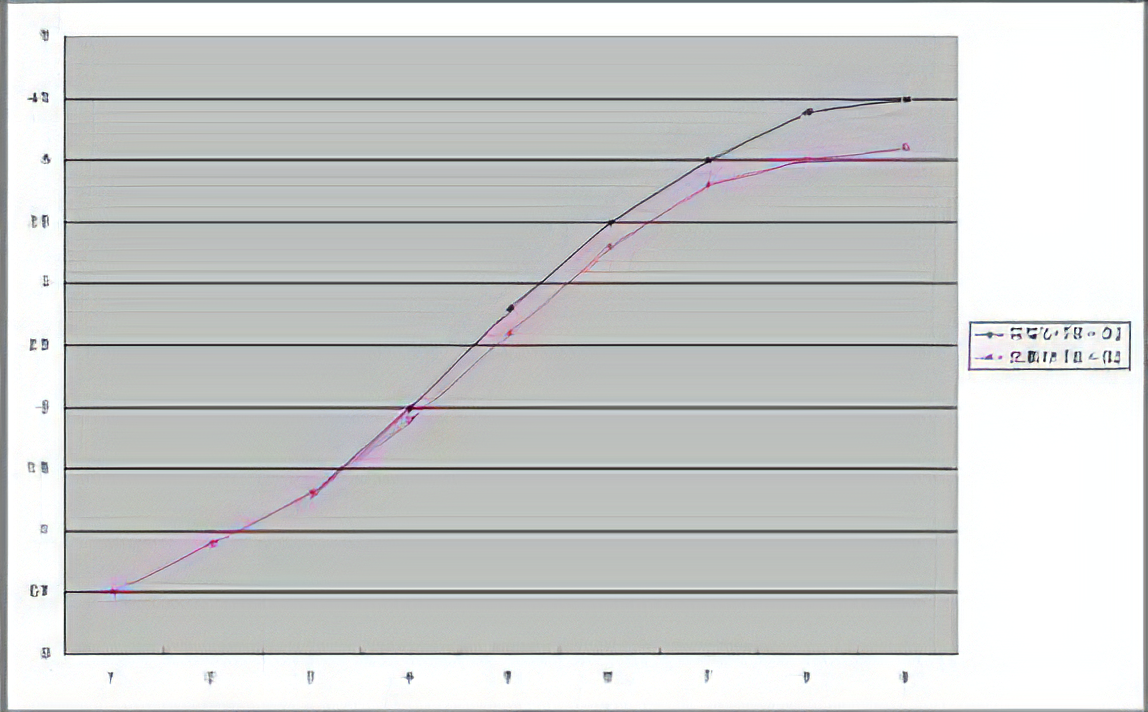

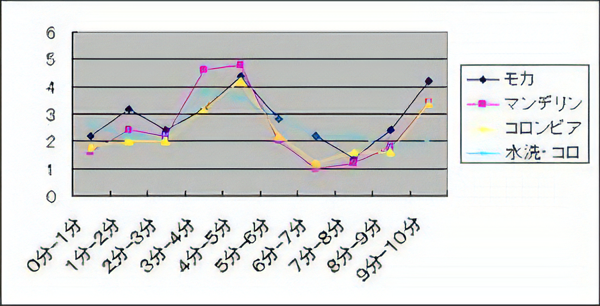

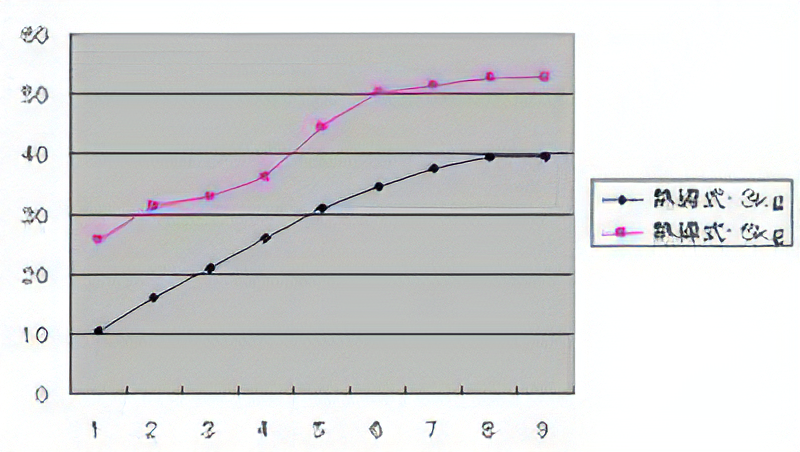

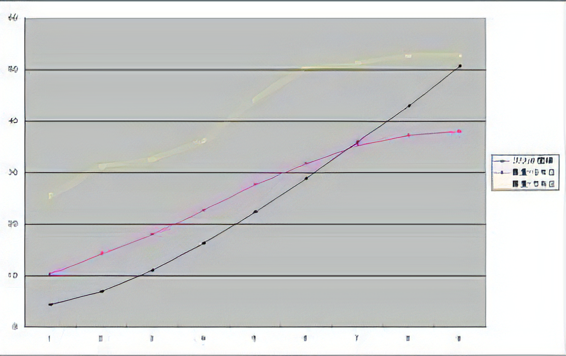

1分間に何グラム目減りするかを

調べたグラフ

「X軸」はかかった時間(分)

「Y軸」は目減りした量(g)

グラフの考察

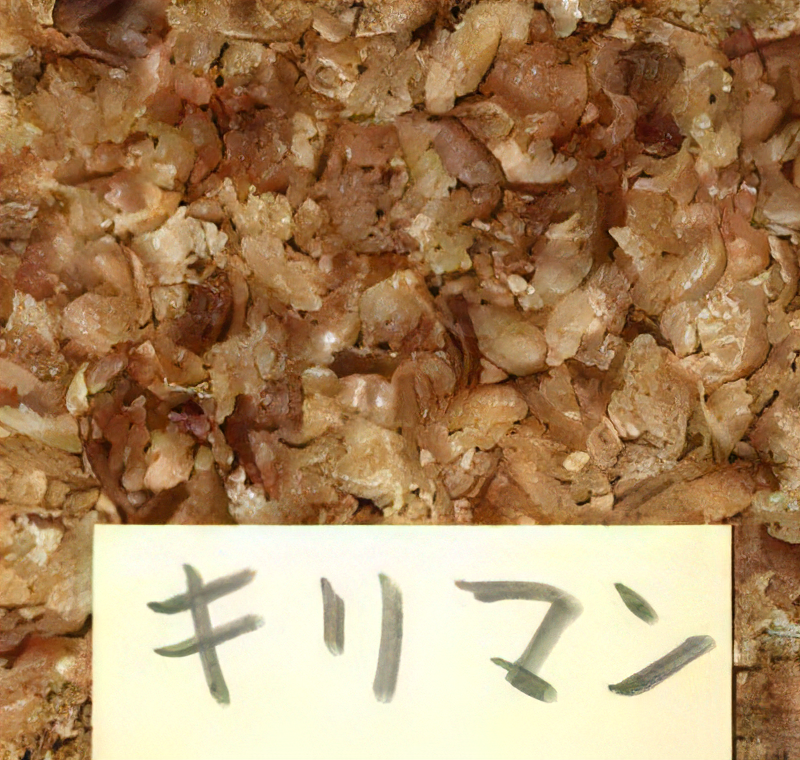

どの豆も4分から5分のところで1はぜかおきました

(通常・・そんなにはやくはぜさせちゃあだめですけどね・・・)

どの豆も1はぜの部分で大きく目減りをしているのがわかります

これは、1はぜで大量の水が抜けたためです

(1はぜは、水が蒸気に変わるときの圧力でおこる)

9分から10分の目減りはコーヒー豆の表面に油が浮き出るぐらいの煎り加減で 大量の煙が発生しました

たぶん・・・燃焼によってコーヒー豆の成分自体が減少したんだと思います

あと・・豆がやわらかい熱の通りやすい豆(モカ)は、最初の3分間も目減りが活発です

後半部分も安定して目減りしています

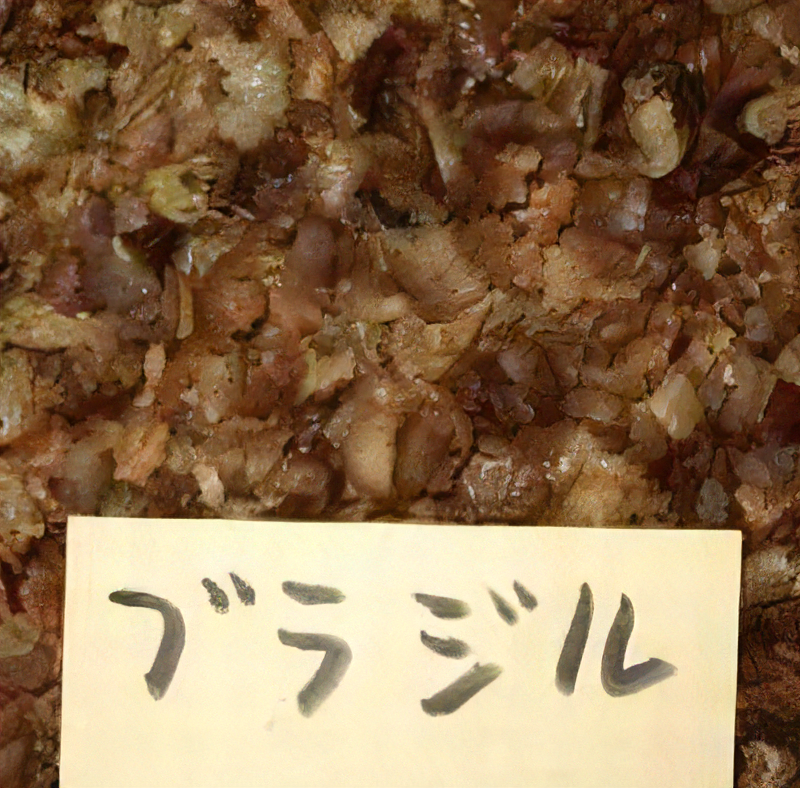

それに対して、コロンビアは最初の3分では目減りが緩やかです

このような豆が硬くて焙煎がしにくい豆と考えていいように思います

あと、マンデリンが3分から5分の2分間、目減りがありました

これは、だらだらっとはぜる傾向と一致します

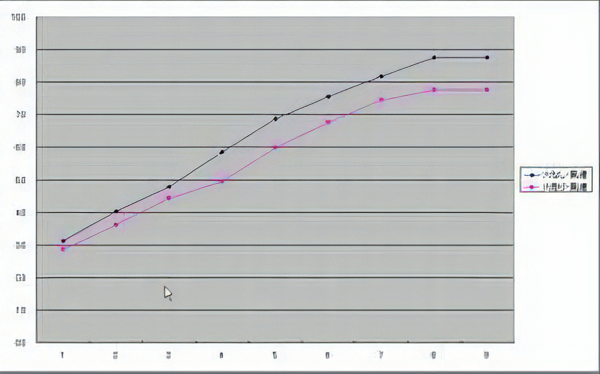

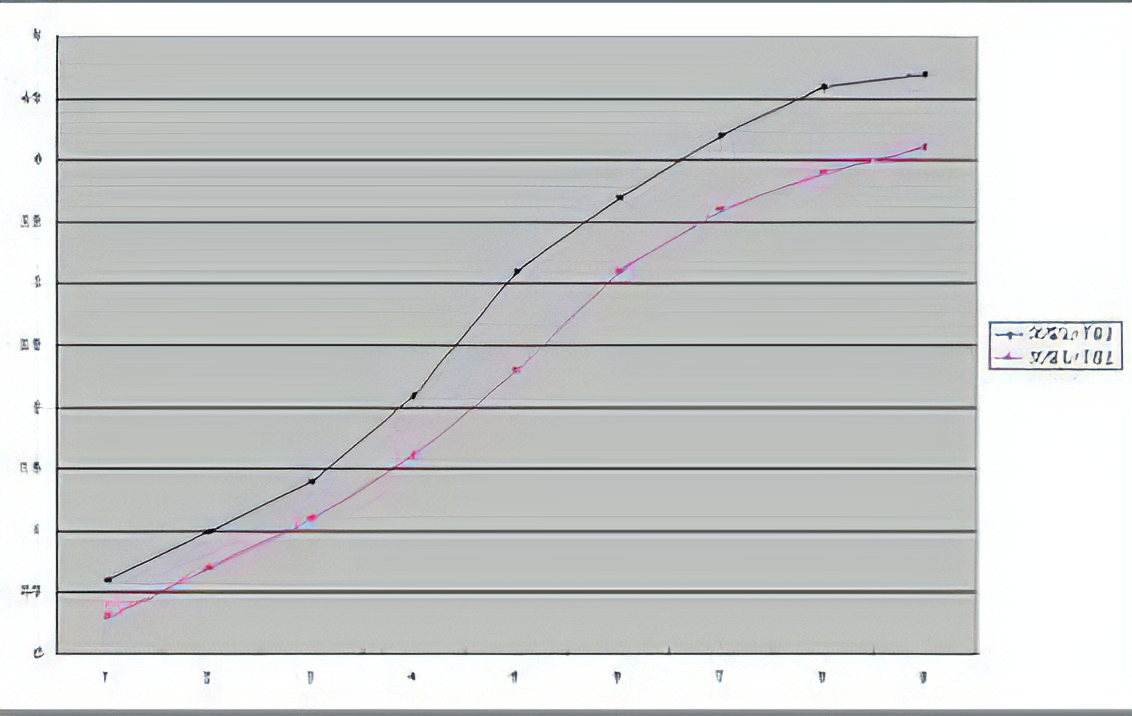

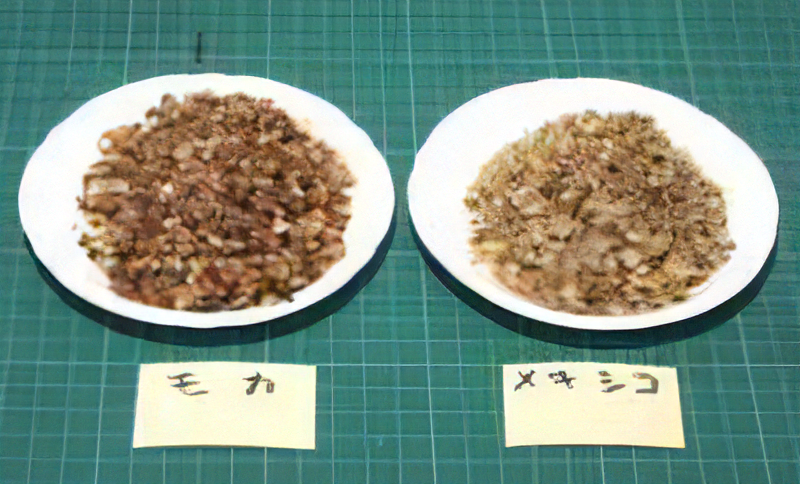

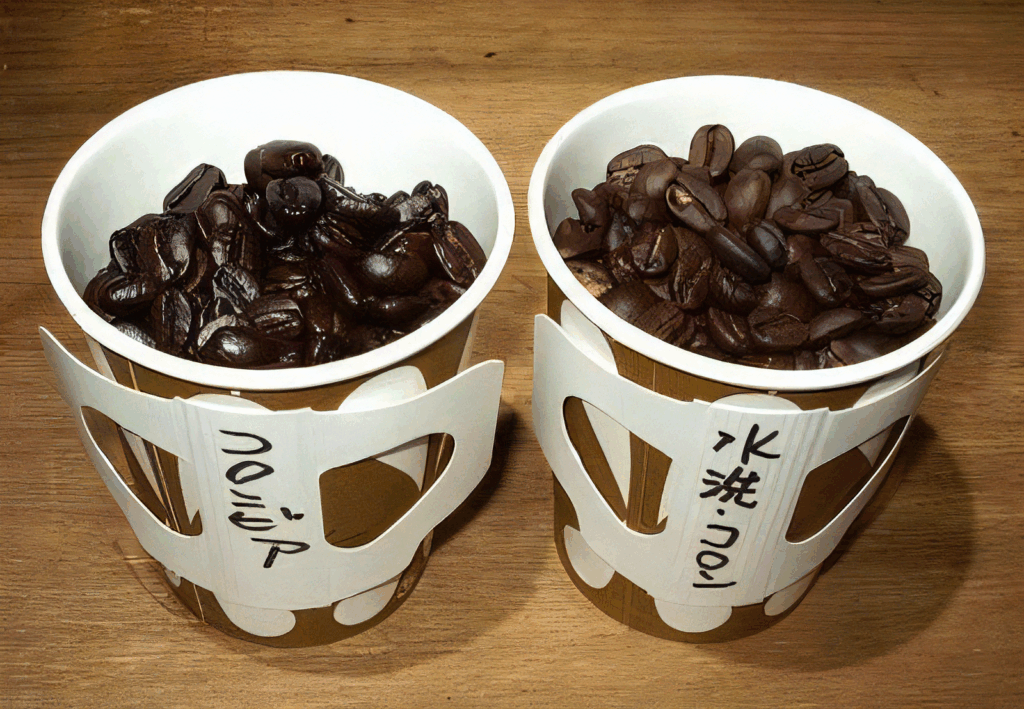

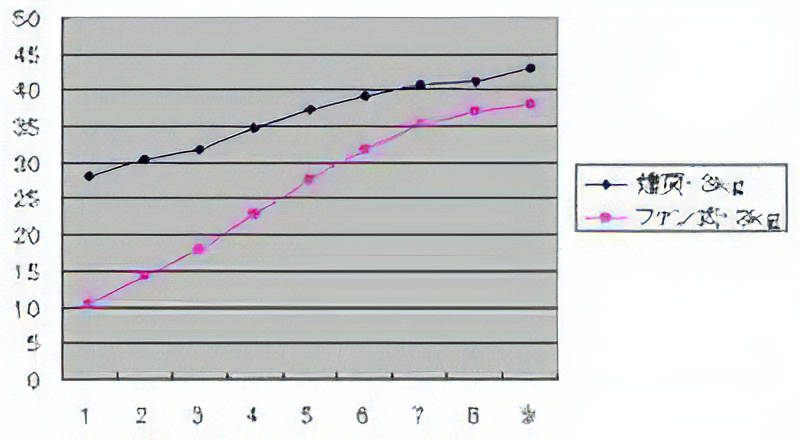

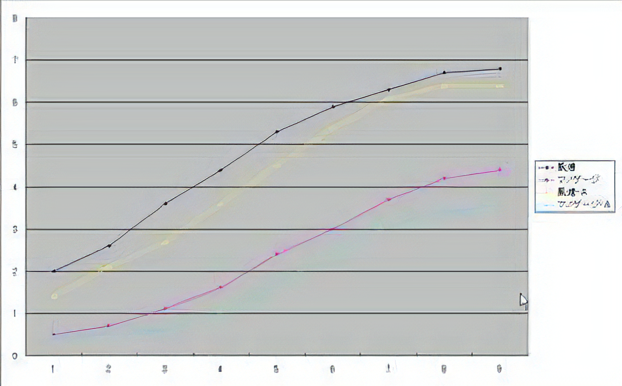

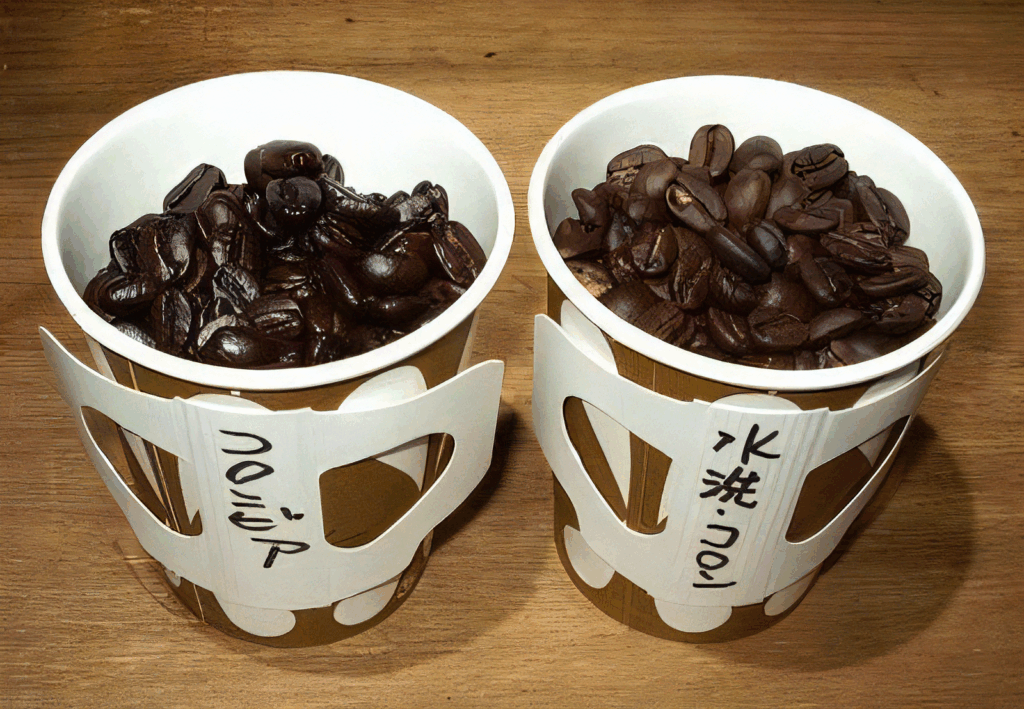

同じ条件で焙煎したコロンビア

水洗いコロンビア VS 普通のコロンビア

珈琲の生まめを水洗ってから焙煎するという方法があります

これによりコーヒー豆の表面の汚れを落とすことができます

(この方法に関しては、賛否両論ありますが・・・)

実際にコロンビアを水でしっかり洗って・・・

その後水を切って乾燥させて前回と同じ条件で焙煎してみました

通常のコロンビアと明らかに違うのは水の抜けが明らかによくなっているということと

はぜのときの水分の排出が弱いことです

どちらかというとモカと同じような感じにグラフが走っています

つまり・・焙煎はやりやすくなるという可能性があります

ただ・・・水に汚れ以外が溶け込まないかというと・・・はっきりいって未知数なのです

そこがちょっと問題だと思います

水洗コーヒーのグラフの最後の部分が跳ね上がっていない理由

これは今までの豆よりも大量の水分を持っているため

目減りが大きいわりに焙煎の進行が遅くなっているためだと思います

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)