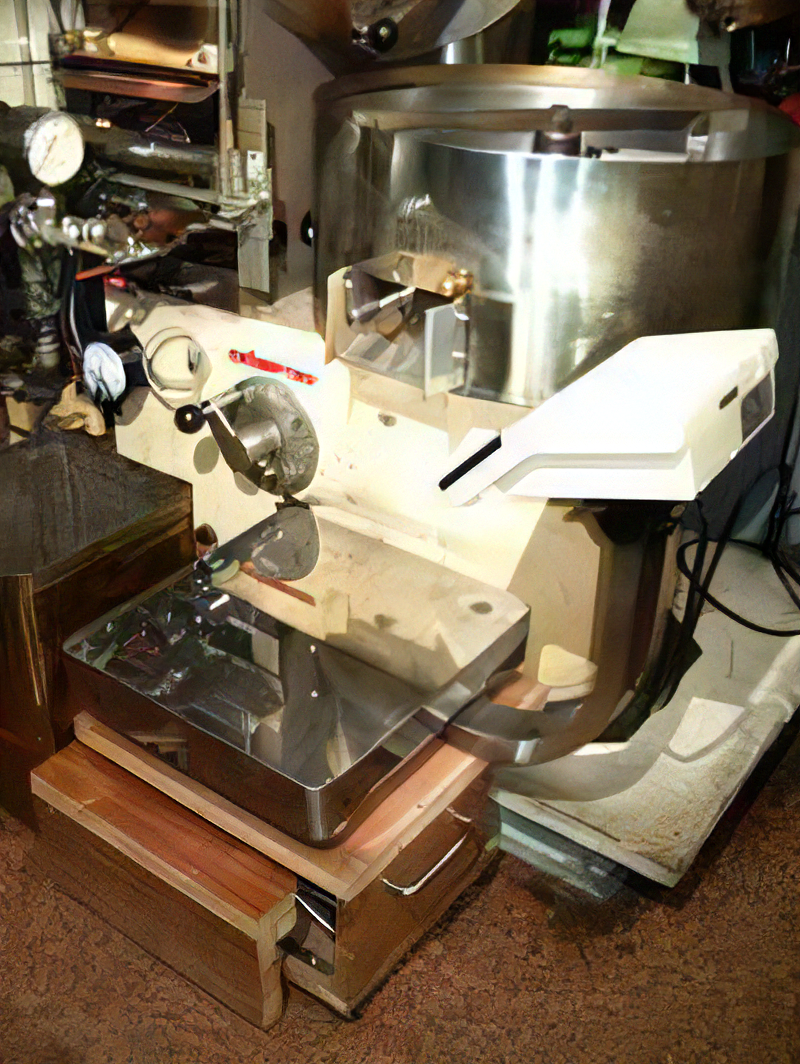

焙煎の理論なんかは、めちゃくちゃ変化します。それは、その時に考えられる最高の方法を 使って焙煎するからなんです。(けっこう、内緒で焙煎の方法をどんどん変えてしまう)

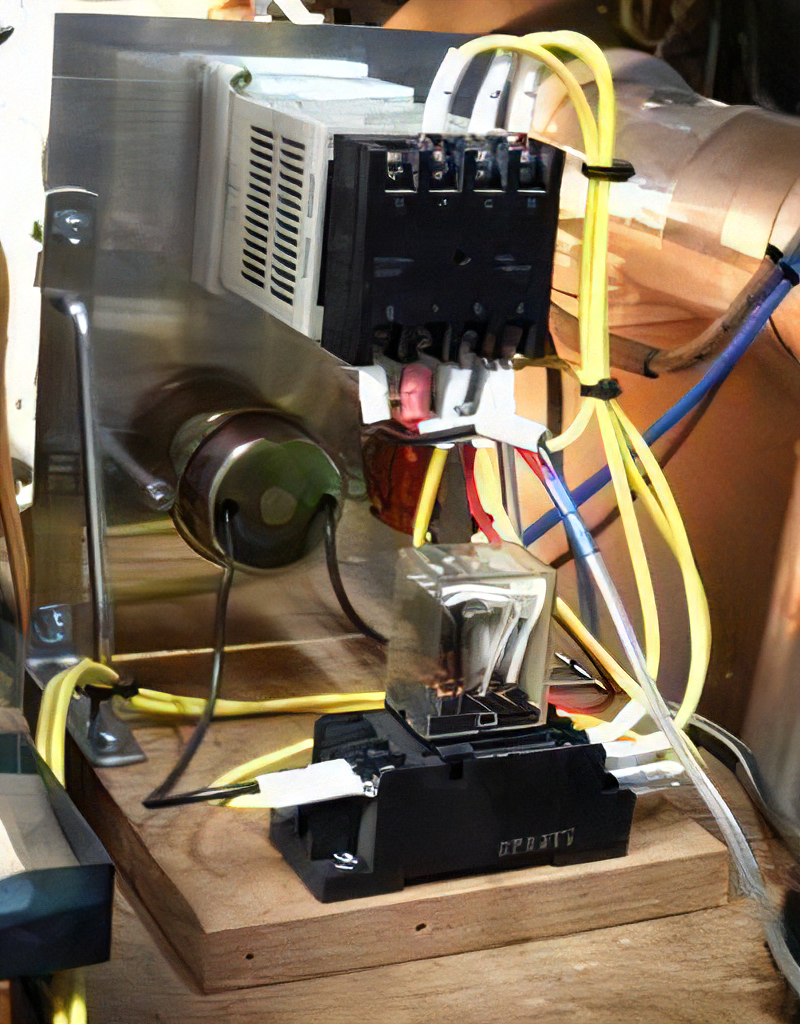

そうやってだんだんと焙煎機の欠点や良い点が見えてくるんです。 だから、ぼくはコーヒーの味が変わることを恐れずに焙煎機の改造を繰り返すのです。 (たまにやらなきゃ良かったと思うときもありますが・・・・・・)

じっくりと読んでみると最初のころと現在の焙煎の考え方が変わっているのがよくわかると思います。

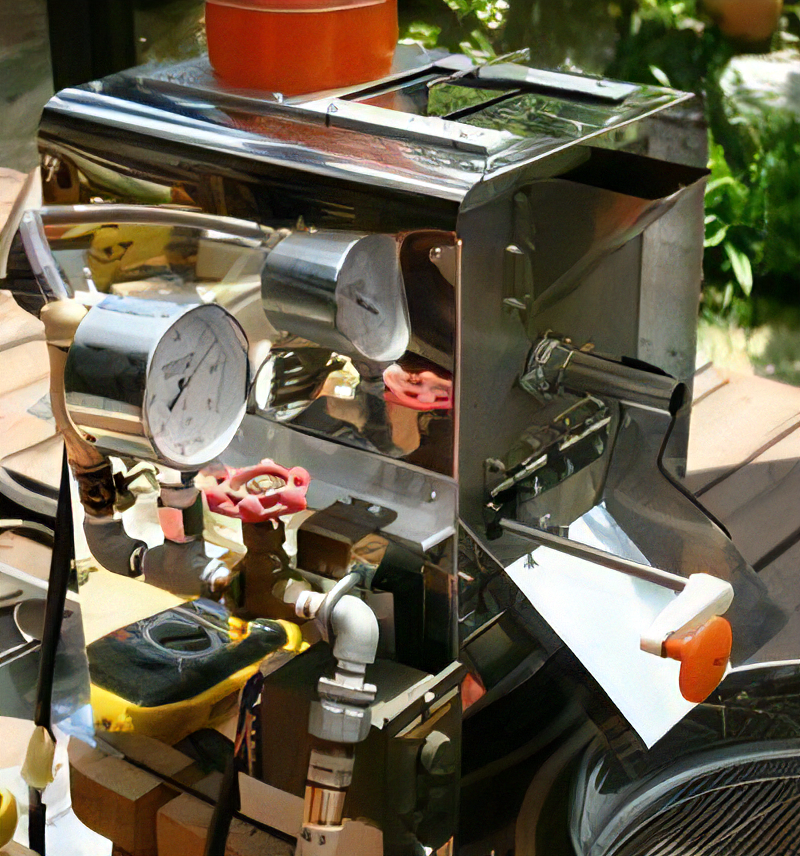

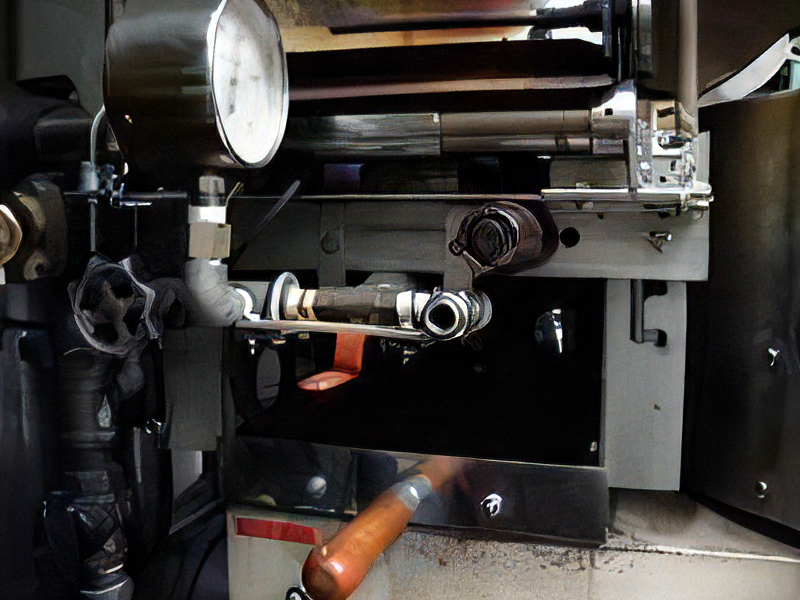

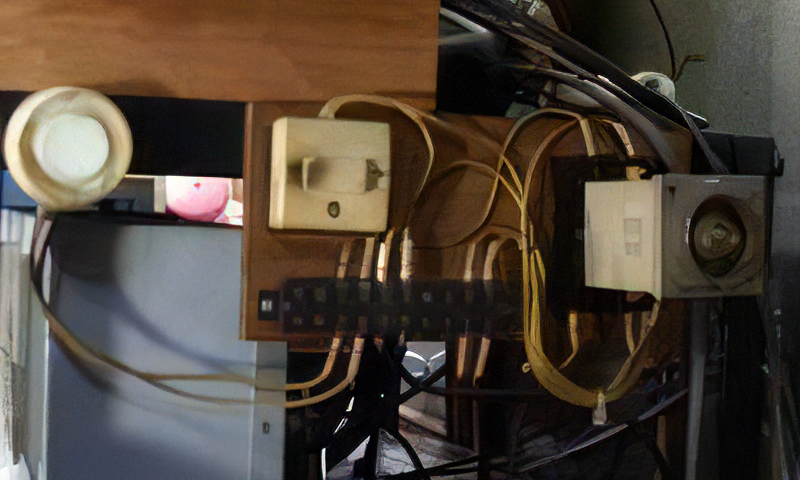

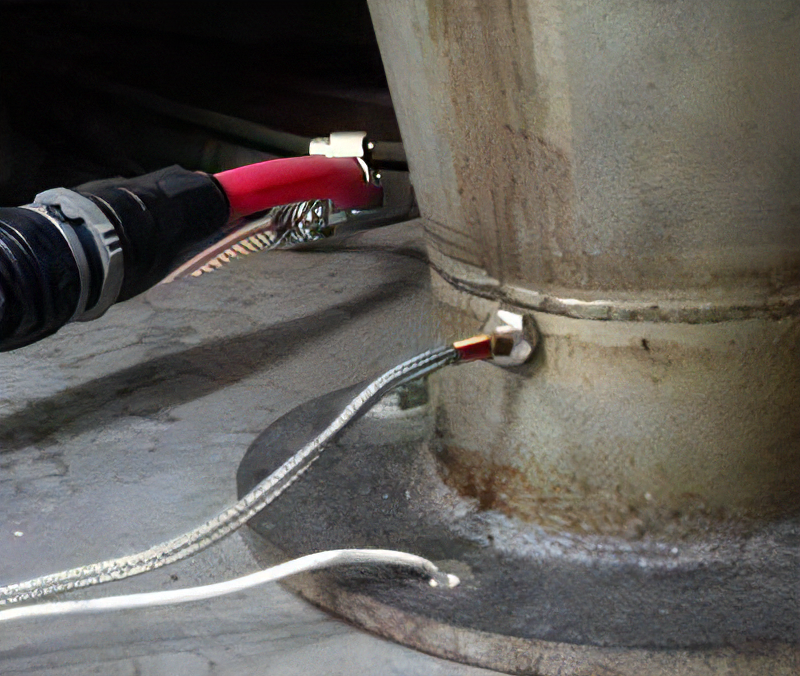

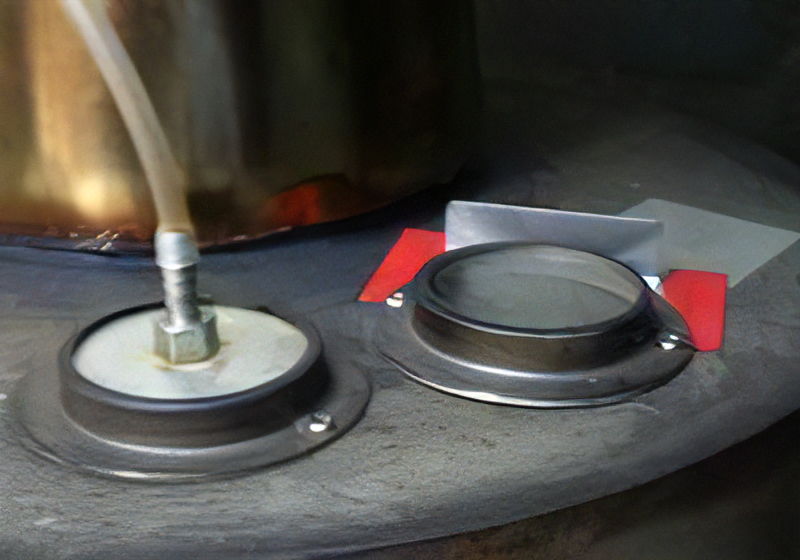

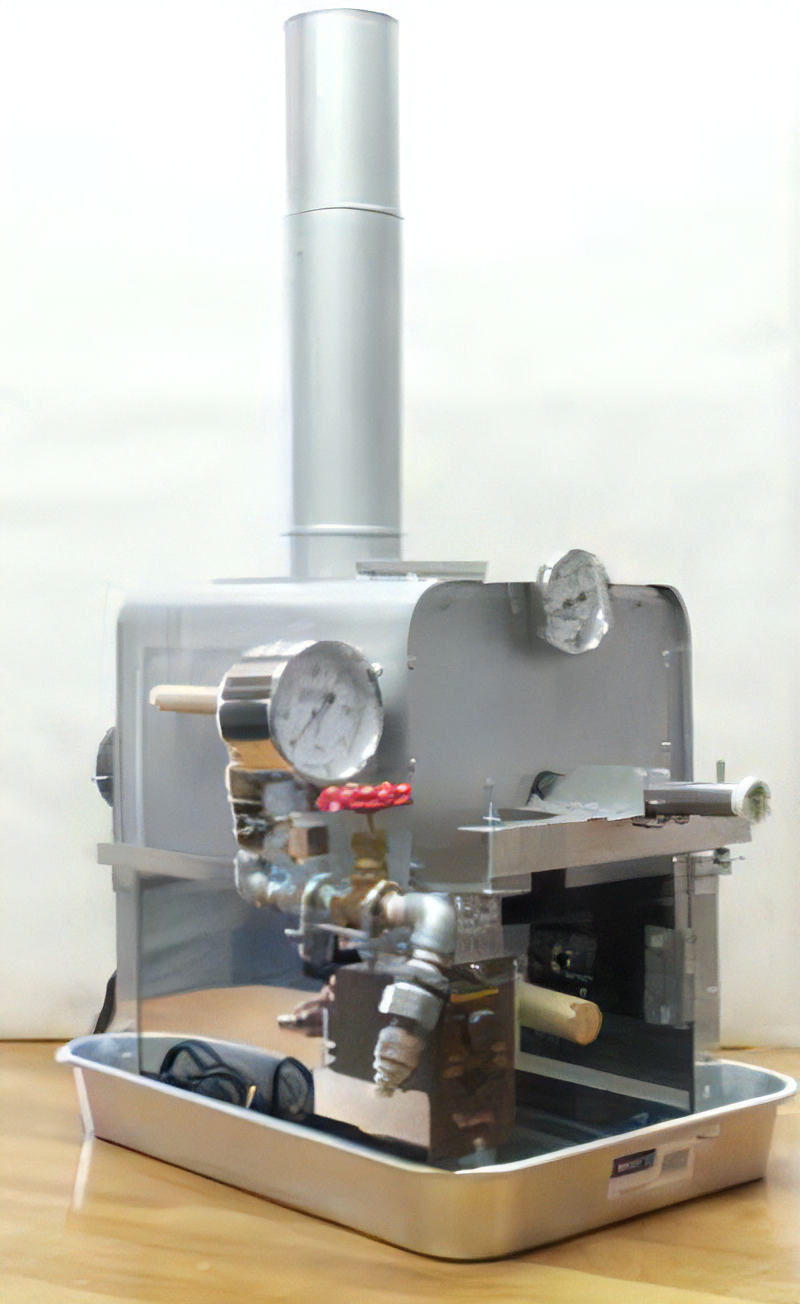

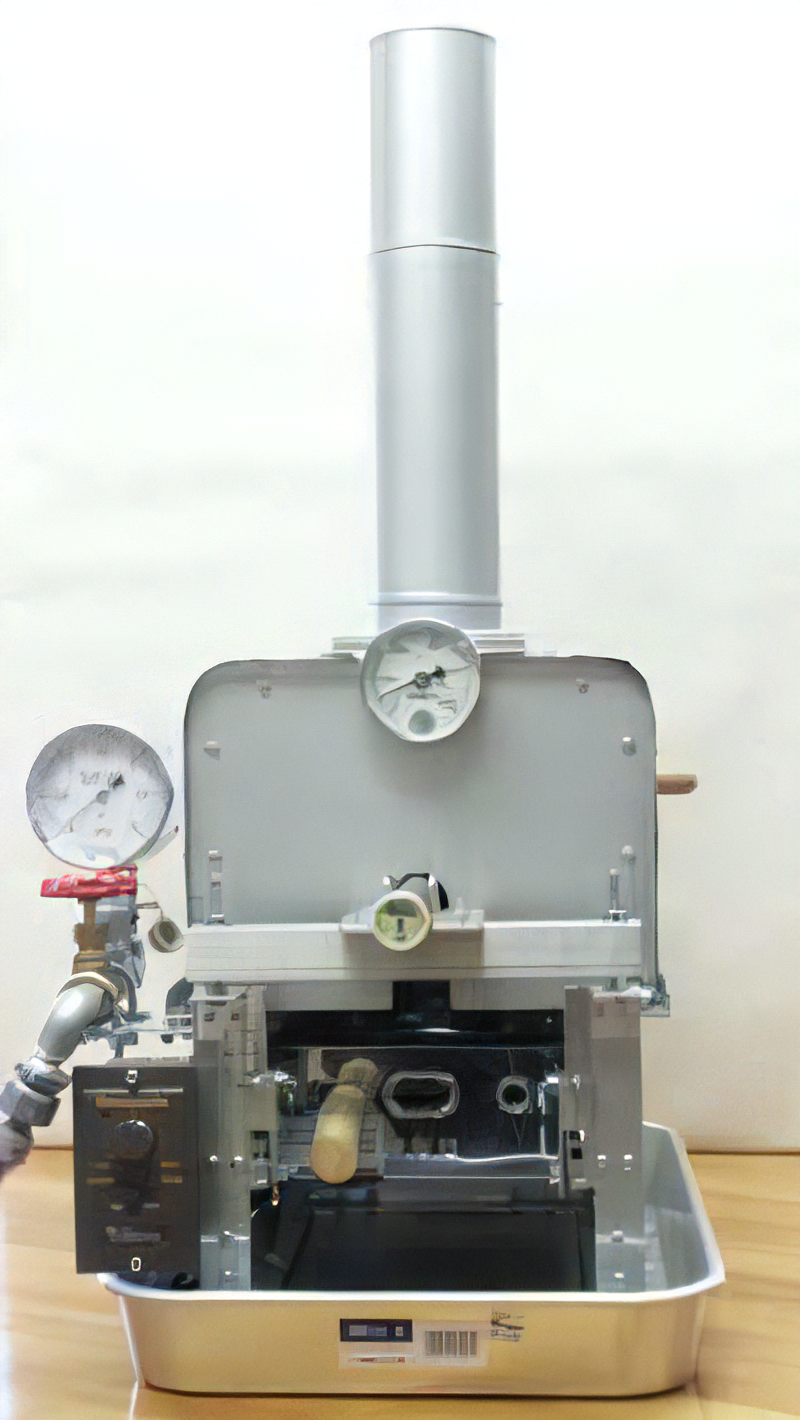

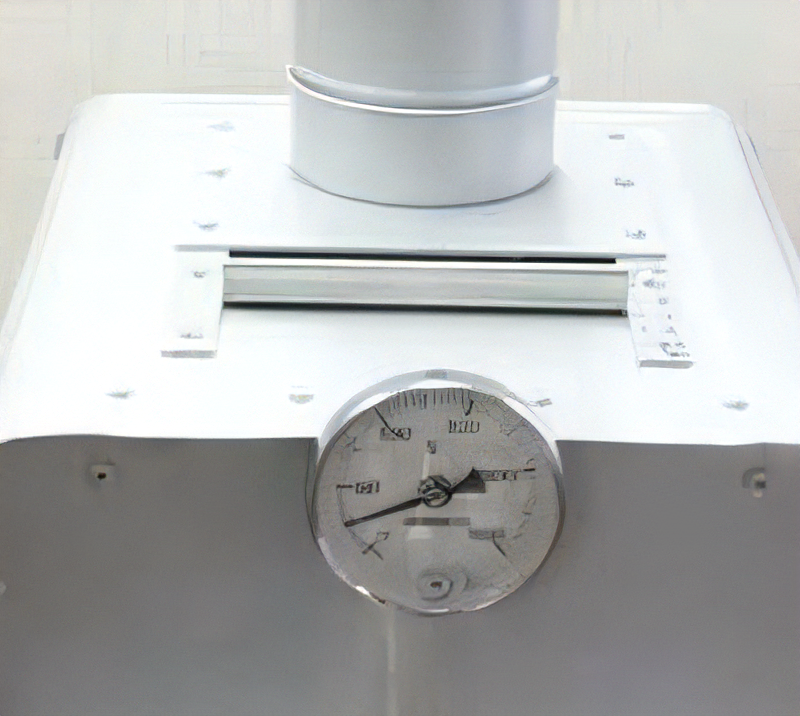

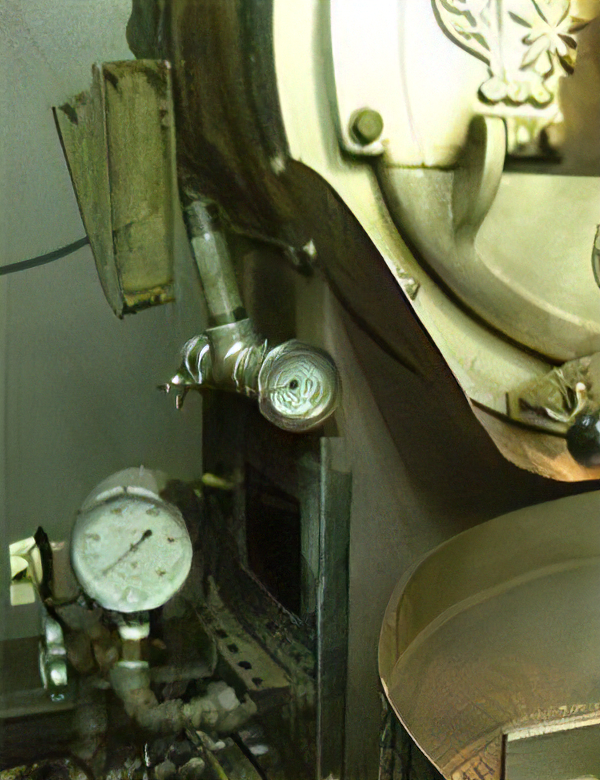

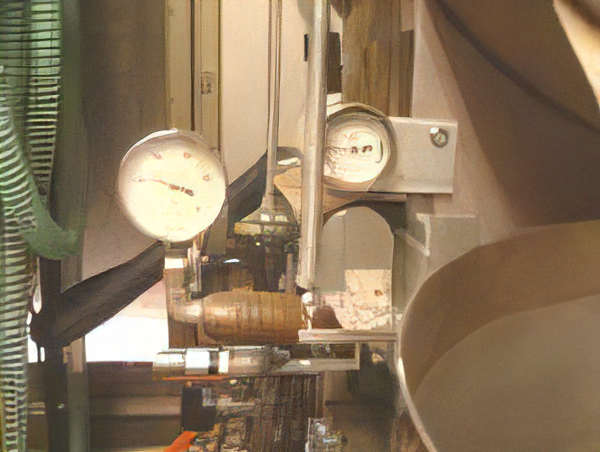

(写真・ガス圧計の上にあるのが廃熱温度計)

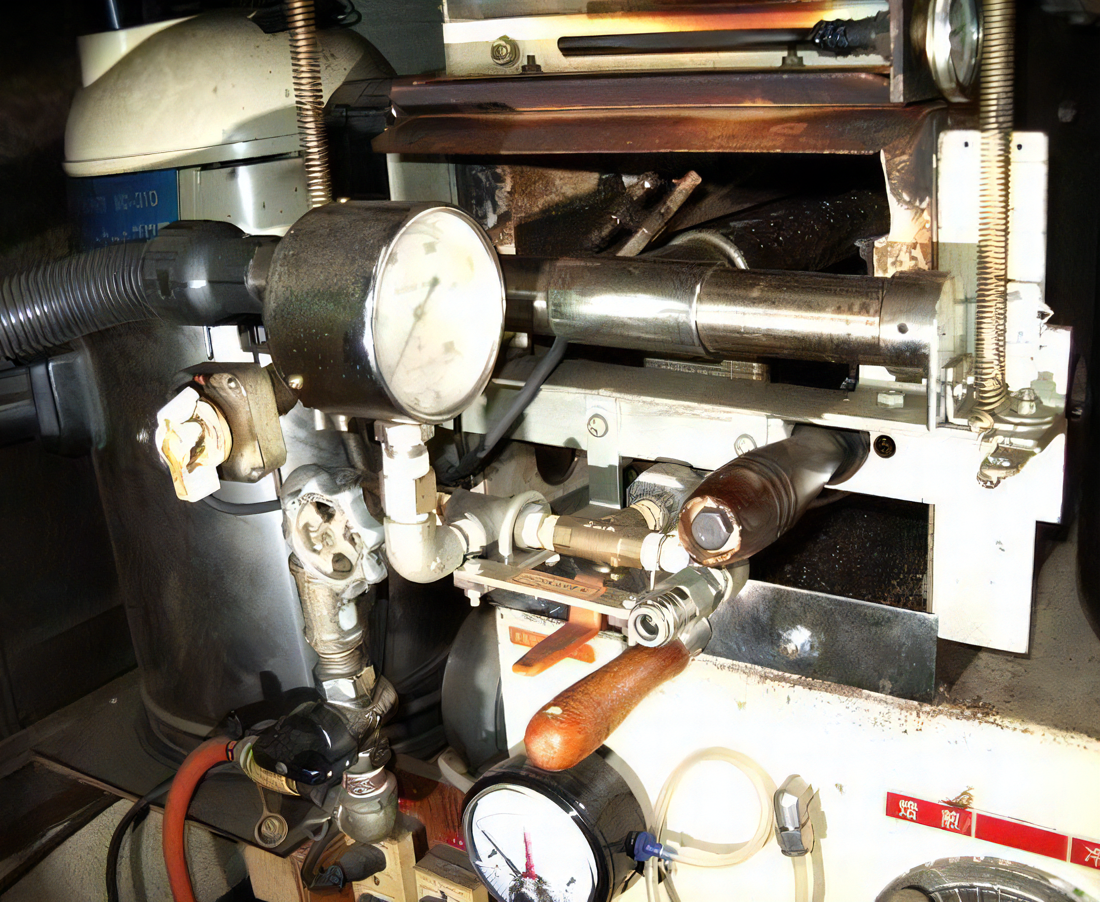

廃熱温度計

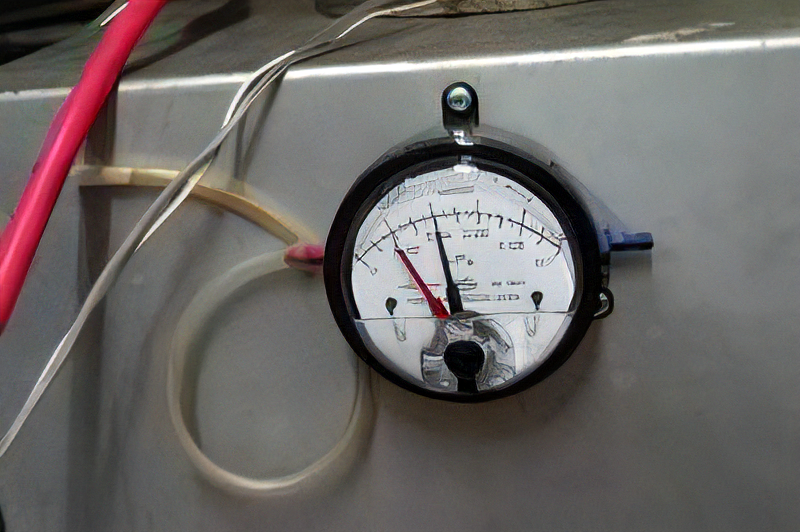

焙煎機は、排気を絞るとドラム内が蒸し焼き状態になります。 つまり、バーナーで熱を加えても排気が弱くて熱がドラム内に こもってきます。こもってきた、熱を測定するためにとりつけたのが 写真の温度計です。これは、ドラム位置より少し下に穴をあけて 熱風を取り出しています。この温度がたかくなれば火力に対して 排気が絞り気味であるということになります。 逆に排気を開けぎみにすると上に伸びたパイプから熱気が上がらなくなり 一気に温度が下がることになります。 この温度計と、ドラム上部に取り付いた温度計(下の写真)で火力と排気の 関係を調べています。その中で判ったことは外気温が低いと煙突の効率が 非常にたかくなり排気を絞っていても通常より排気が強くなる傾向があるという事です。 ですから、焙煎するときは外気温に気を付けてください。

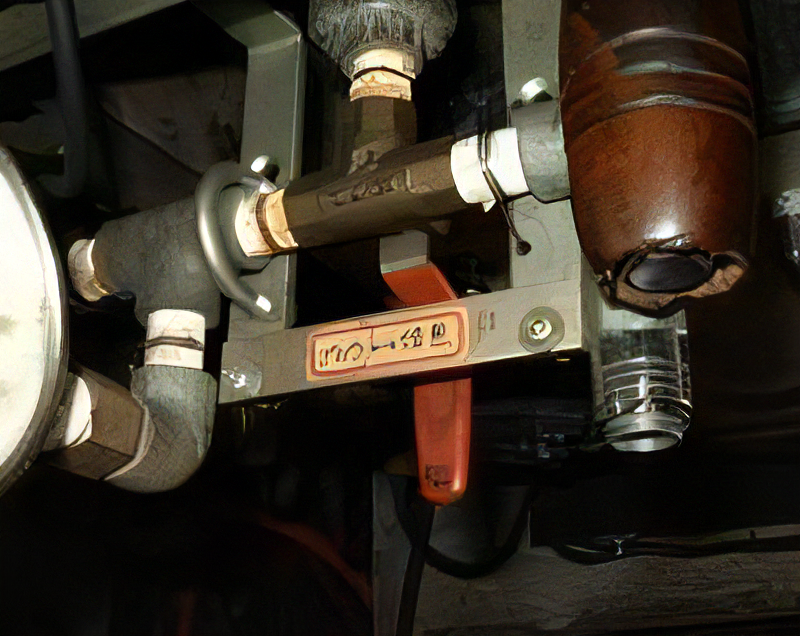

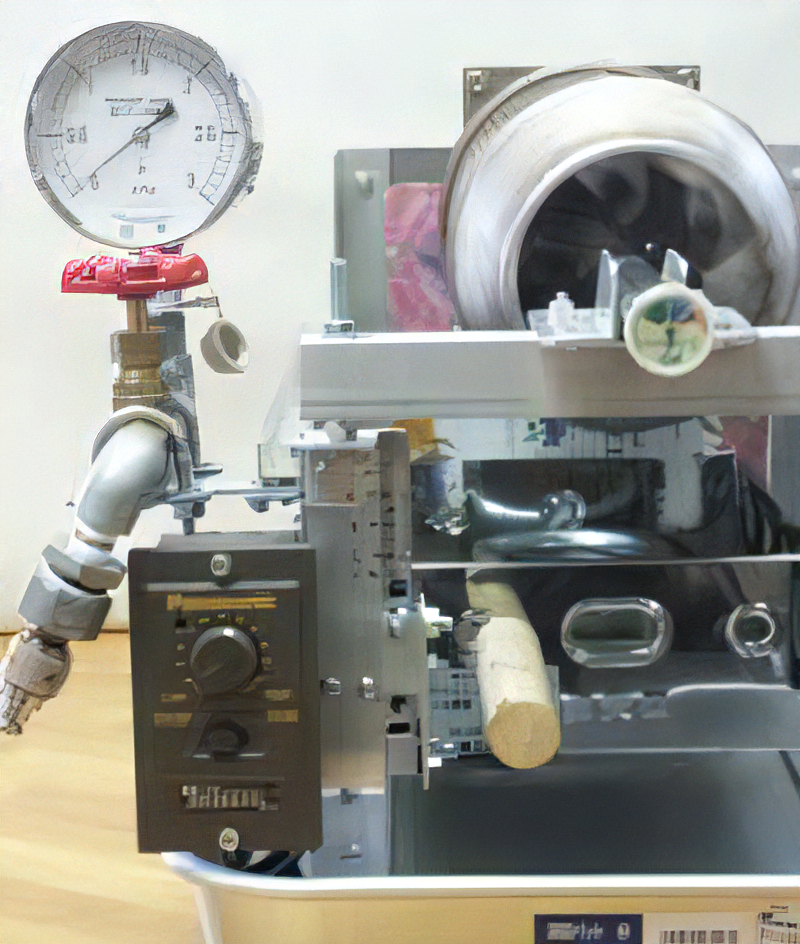

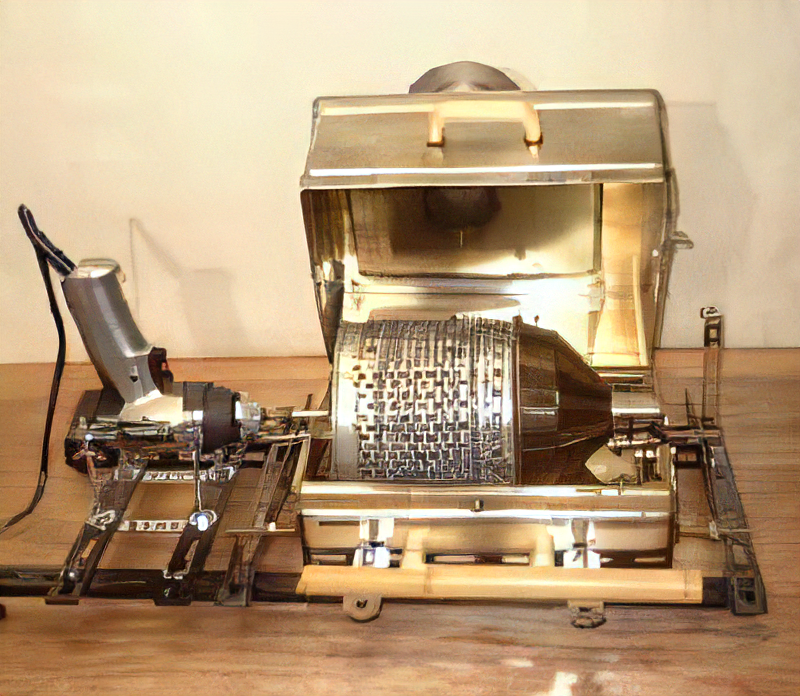

(写真・すきまそうじ用スリットのうえにあるのが廃熱温度計)

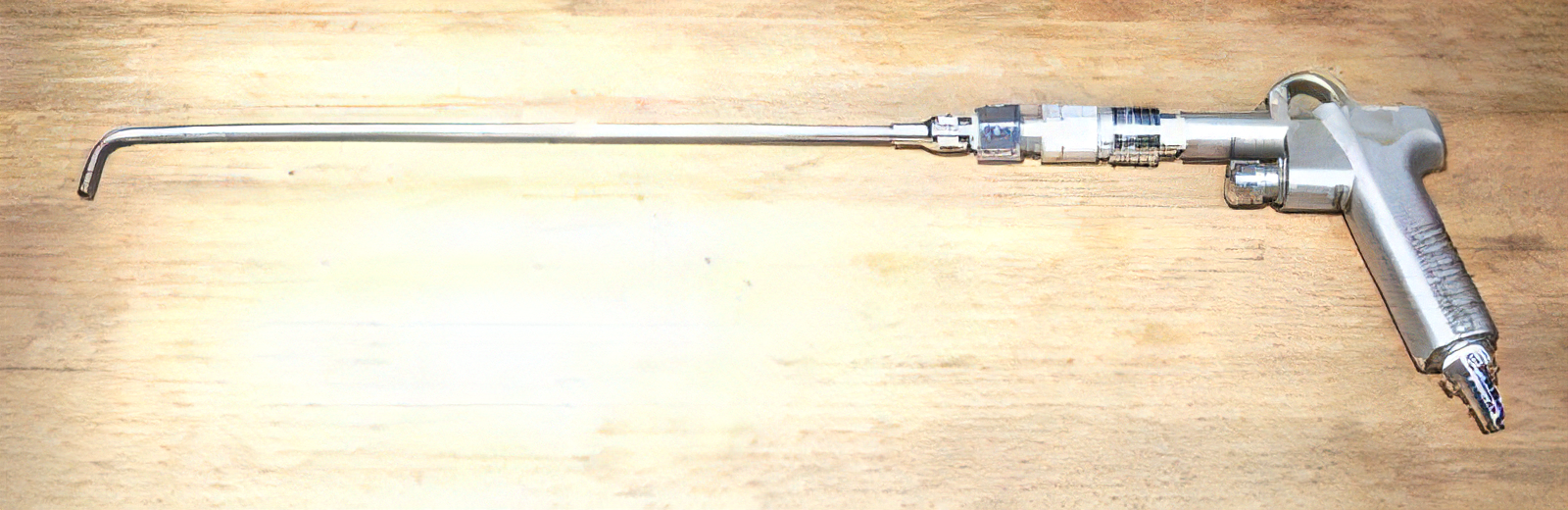

mew・廃熱温度計

以前の廃熱温度計は、パイプ内の空気の温度をはかっていて パイプが熱を持ったあと下がりが悪い欠点を持っていました。 そこで、今回はめちゃめちゃ単純にセンサーむきだしにしました。 これにより、廃熱がおおくなると簡単に温度が上がり、少なくなると 簡単に下がるようになりました。 排気の、ほんのちょっと変化がこれでわかるようになりました。

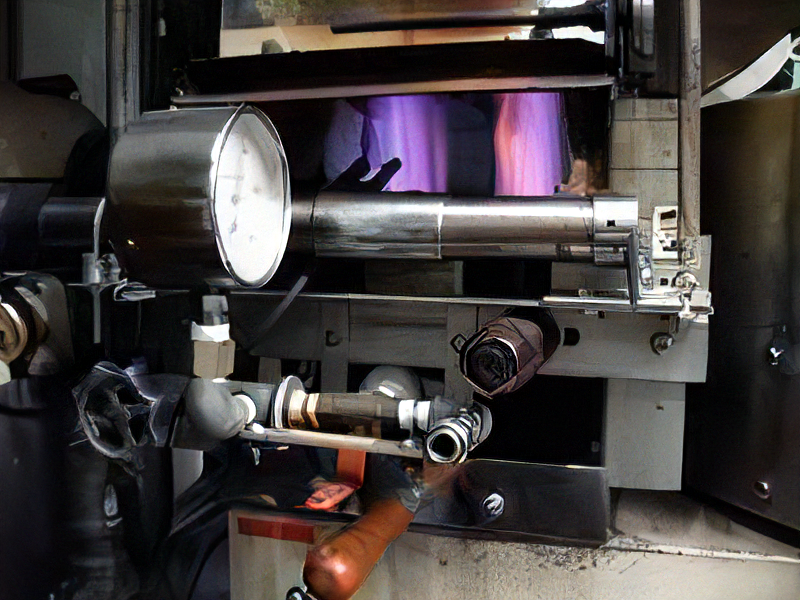

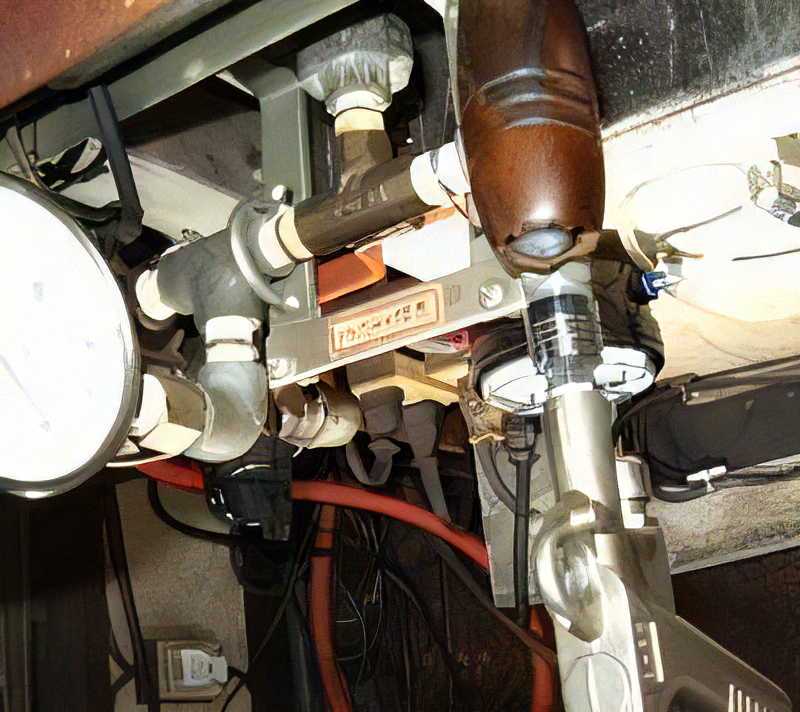

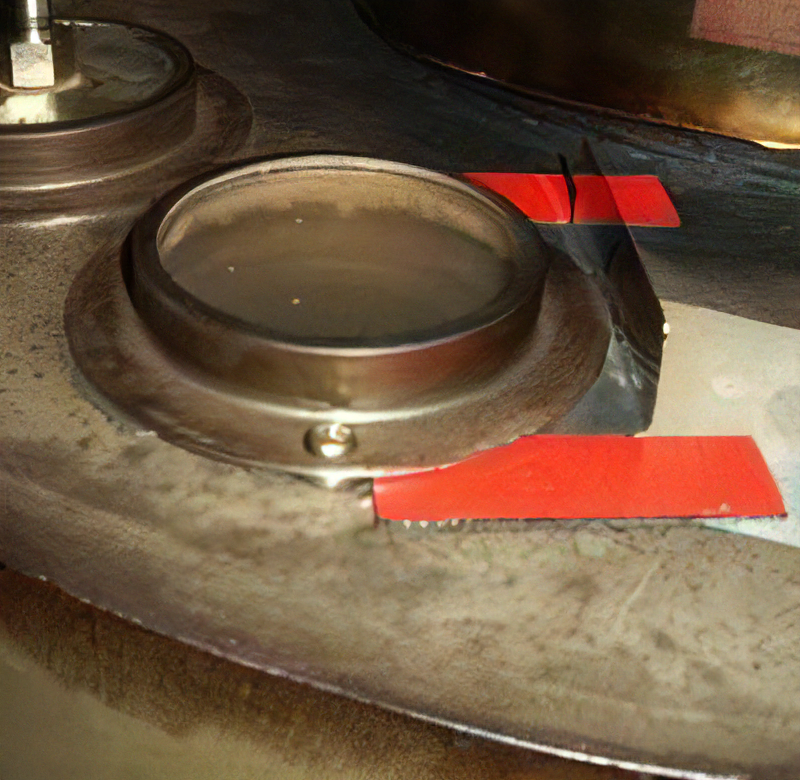

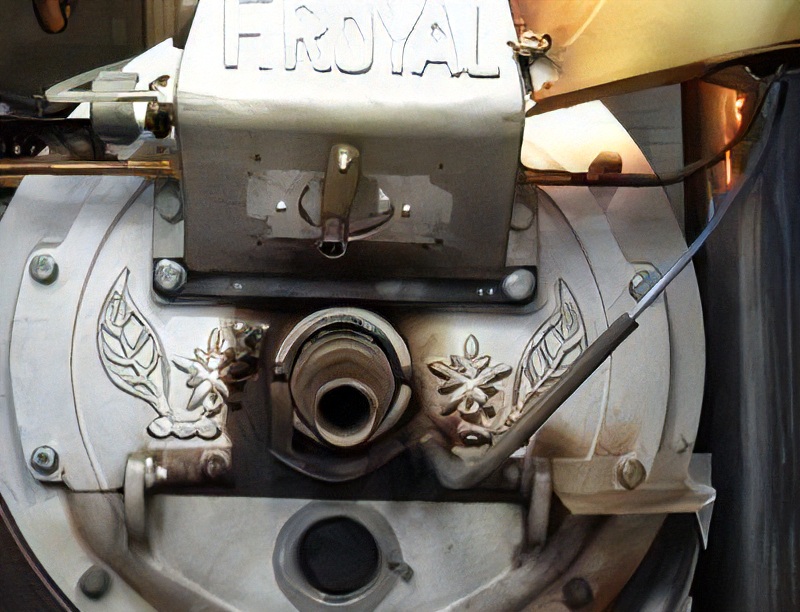

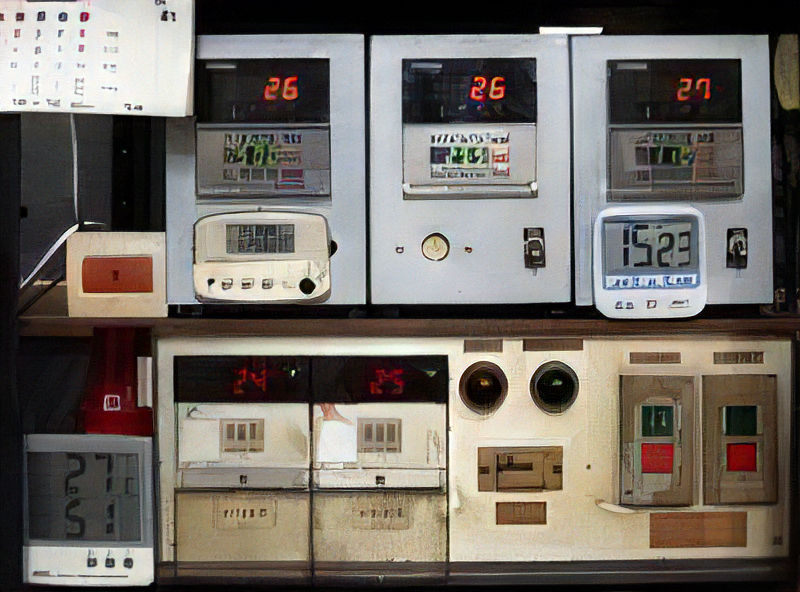

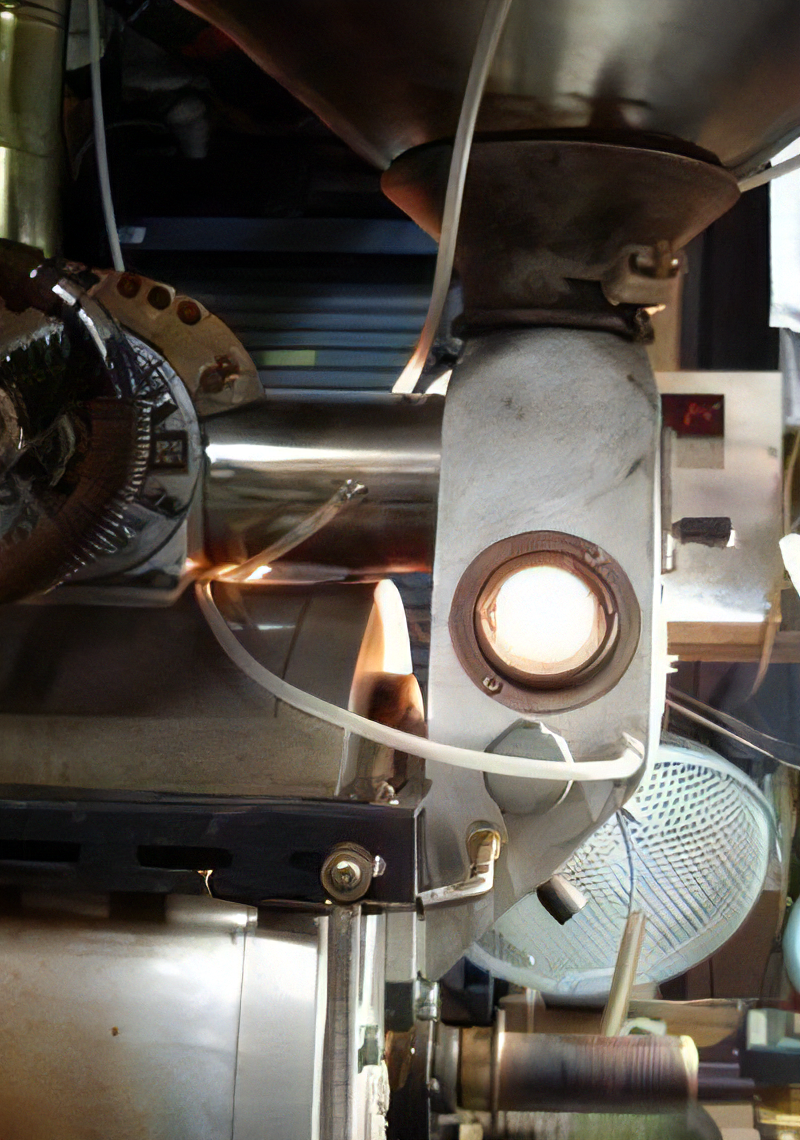

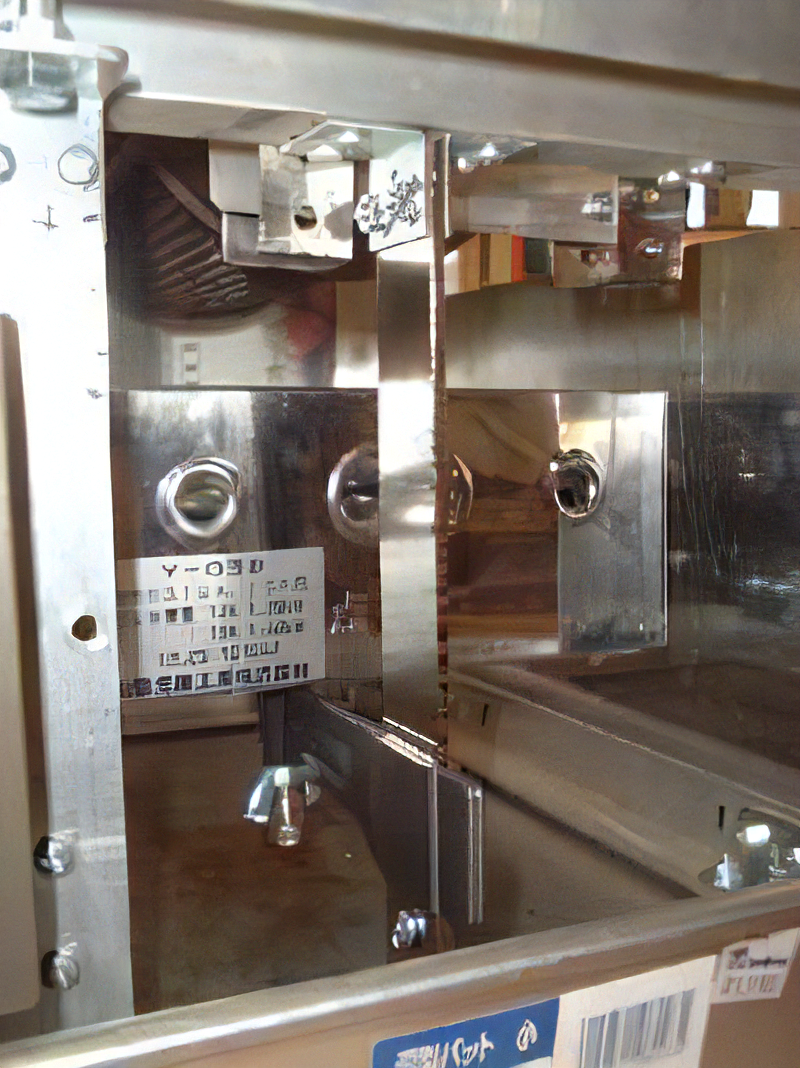

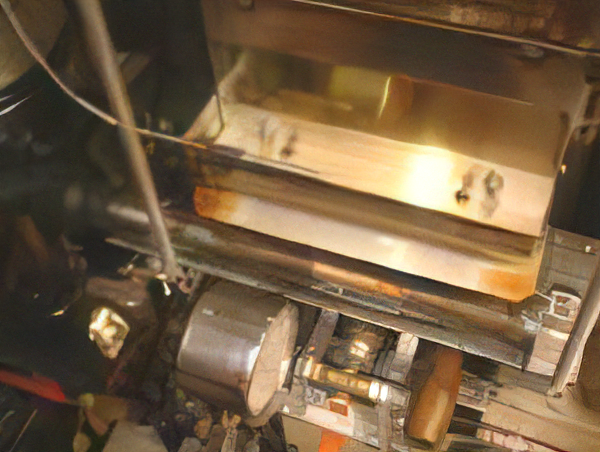

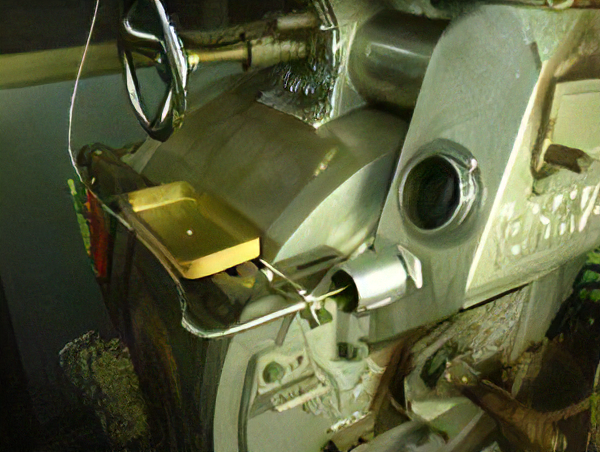

(写真・排気監視窓と下が排気チェック温度計)

排気監視窓

この窓は、どれだけ排気されているか、どれだけチャフがたまっているかを監視する窓です。 毎日焙煎をやる前にガラスをアルコールでふいてきれいにしています。(内側がけっこうよごれる) 掃除がしやすいように簡単にガラスがはずせるようにもなっています。そして、反対側にも 同じ窓がありそこからライトで光を送っています。(ひとつの窓だと焙煎機の中が暗くてよく見えない) この窓からみているとチャフの飛んでいく様子がよくわかります。そして、焙煎機の形状の欠点も。 この焙煎機では、ダンパーが焙煎機の上部にありチャフはドラムからU字を描いて飛んでいくことに なります。フロントパネルの下(スプーン上部の斜めの部分)は、空気の流れが遅いのでチャフが フロントパネル下にたまってしまうのです。ですからたまに、フロントパネル正面の窓から吹いて チャフを飛ばしてやらないといけないのです。 一度焙煎したら必ずブロアーなどで焙煎機内のチャフを飛ばしておかないと次の焙煎でたまったチャフに 火がついてコーヒーにいゃな煙臭ついてしまいます。

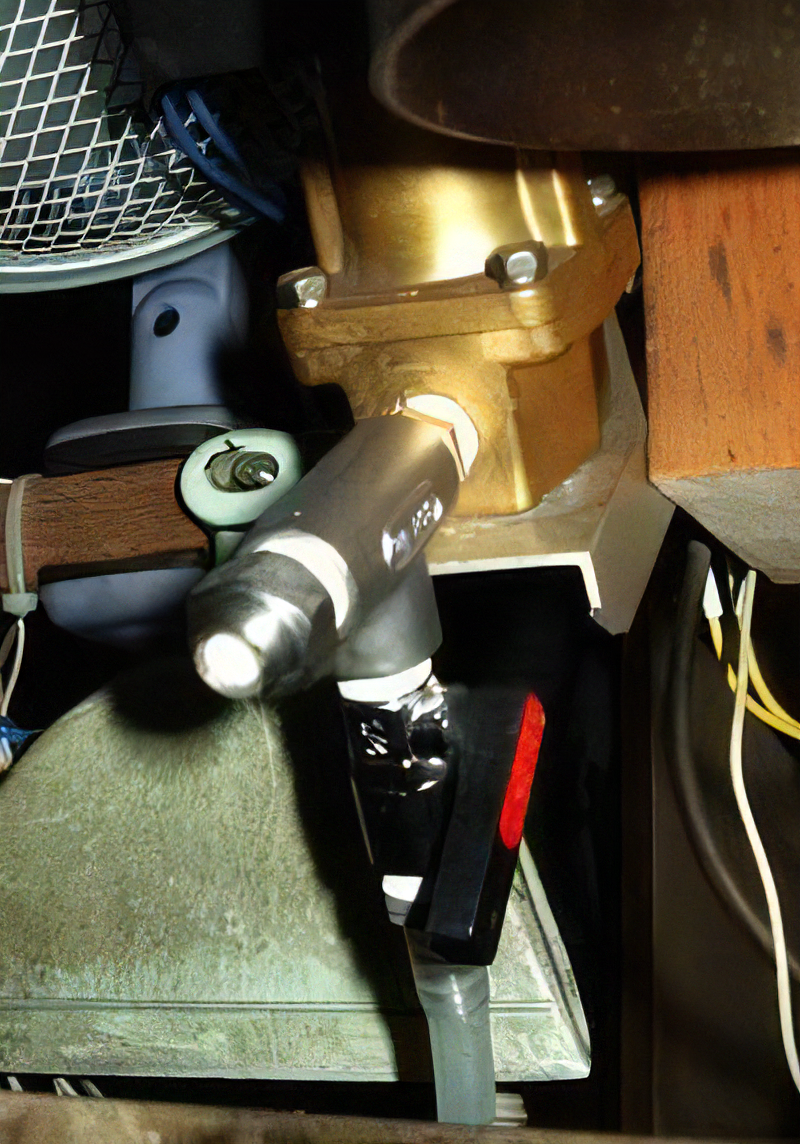

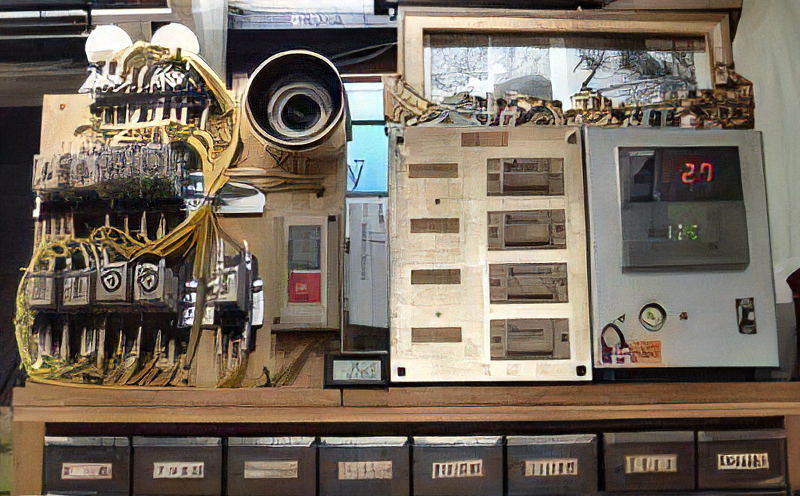

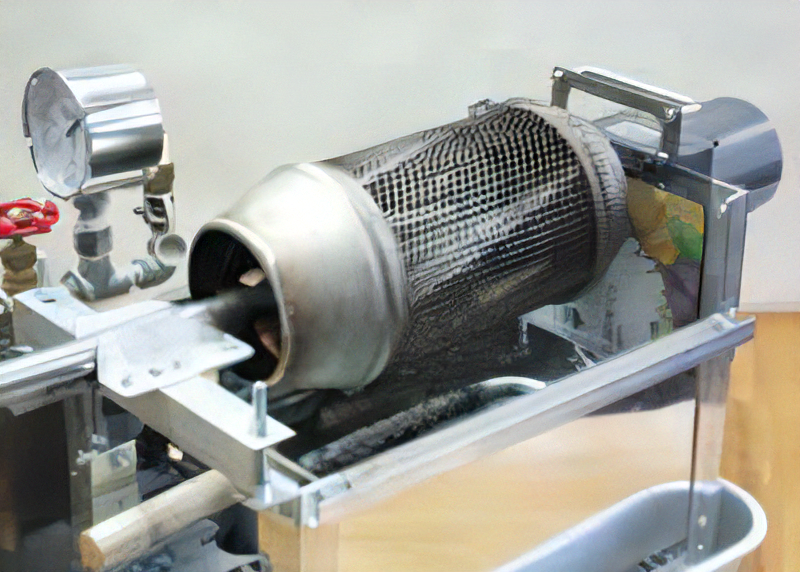

(写真・ガス圧計のした付近にチャフ受け皿冷却装置がある)

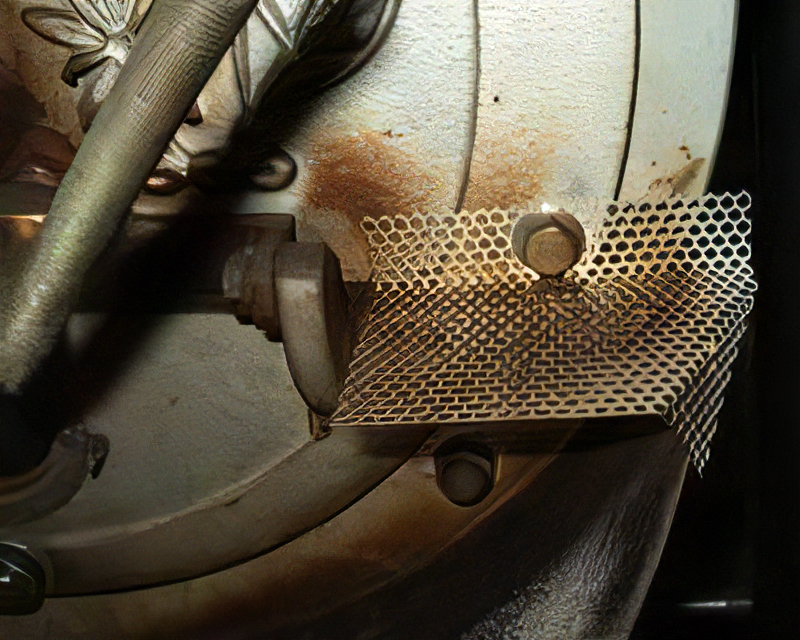

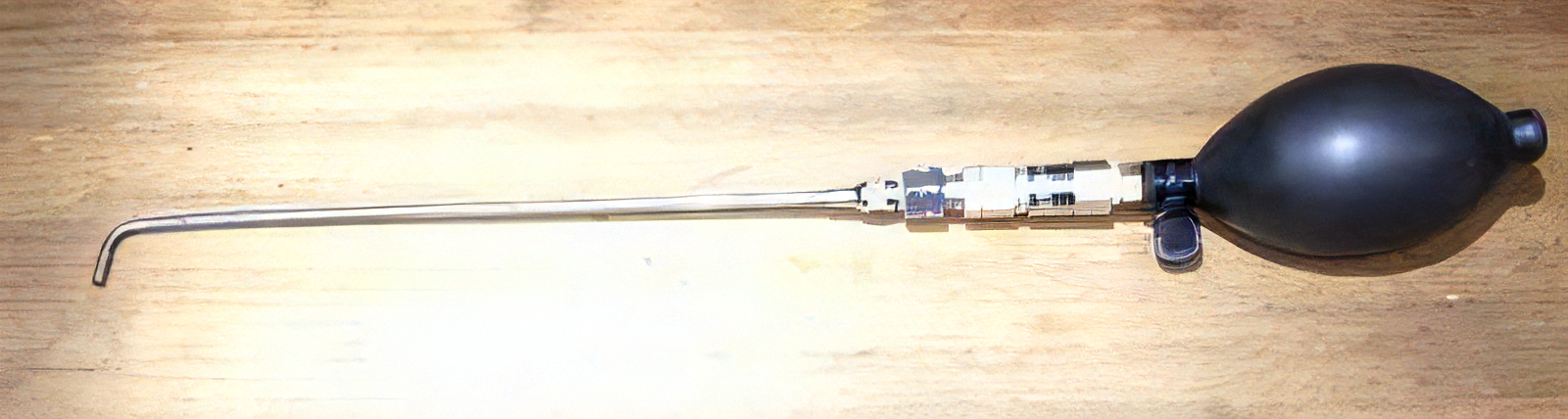

チャフ受け皿冷却装置

上に伸びたパイプからどれだけ煙がでてくるかでコーヒー豆が 煙をかぶっているかの目安にもなります 特にこのパイプをつけたことにより煎りたてのコーヒーが煙り臭くて おいしくない理由もわかりました。焙煎をするとコーヒーからチャフが はずれます。これが通常バーナーの下にあるチャフ受け皿にたまります。 チャフに火がついた状態でチャフ受けに落ちて火が消えないと大量の煙を だすのです。これが、ドラム内のコーヒーに吸着されるのです。 つまり、チャフ受け皿でチャフを燃えないようにしてやれば煙臭は 大きく減らすことが出来るのです。 そこで考えたのが、チャフ受け皿を冷やしてやることです。チャフが受け皿で 燃える理由は、受け皿が熱いからです。受け皿が冷たければ、火のついたチャフが 落ちてきても熱を奪ってしまい消えてしまいます。そうすれは、煙の量は一気に少なく することが出来るのです。そのために、チャフ受け皿の下に空気を通して冷やすような 装置をつけてしまいました。

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)