いろいろな人にコーヒーのいれ方を教えることがあるんです。そのとき、初心者には、

リクツで説明することが多いんです。

リクツは教えやすいんですが、教えられた人は、

教えた人以上になれない欠点があります。

(なぜ、そうなったかの道筋をはしょるから)

となると、リクツを理解した後の上級者向けの説明が必要になります。

(コーヒーに関する考え方のようなもの)

上級者向けの説明はどちらかというとコーヒーの概念のようなものなので、自分なりの

概念に作りかえることができます。

そのときに、初めて教える側を追い越したことになると思います。

そこから、その人の進歩が始まると思います。

炎の不思議

カロリーと温度・・・・ ガスを燃やしたときの熱量は、どれだけのガスを燃やしたかで決まります。 (あたりまえですが・・・・・)

この熱量が、コーヒー豆の焙煎という作業の中で豆の温度を上げることに使われます。 (すんげーーー、あたりまえ)

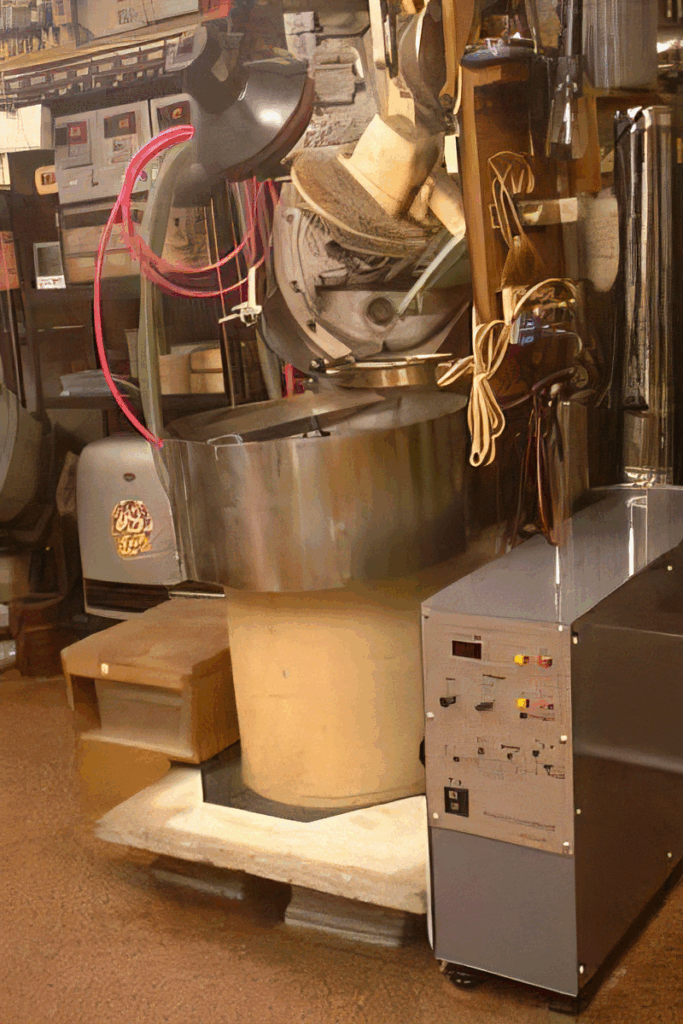

熱風式焙煎機とは、ガスを燃やした時の熱風使って焙煎する方法です。

ガスを燃やしたときの炎の温度は1000度以上になります。

しかし、すぐに他の空気と混ざったりして高温の空気が大量にできるだけになります。

つまり、ガスをどれだけ燃やしたかによって熱量は決まりますから 炎が近くでも遠くでも熱量は変わらないことになります。 (ロスはこっちにおいといて)

となると、炎は少量で高温の熱風と考える事ができます。

直火式焙煎機で、炎とドラムを離すということは 直火式焙煎機から離れて熱風式焙煎機になるということです。

つまり、直火式焙煎機というものはガスを燃やしたときの熱量のみを 使う焙煎ではなく炎の温度をも使う焙煎法なのだということになります。 つまり、炎の不思議がつまった焙煎法なのです。

(ちょっと、直火式焙煎を誉めすぎかなぁ・・・・)

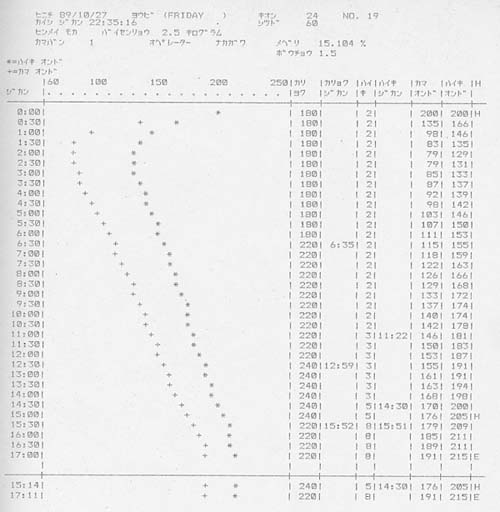

焙煎機の平衡状態

そのとき火力をあげるべきか・・・・否か コーヒーの焙煎をおこなっている人でないと全く興味のわかないことを書きます。

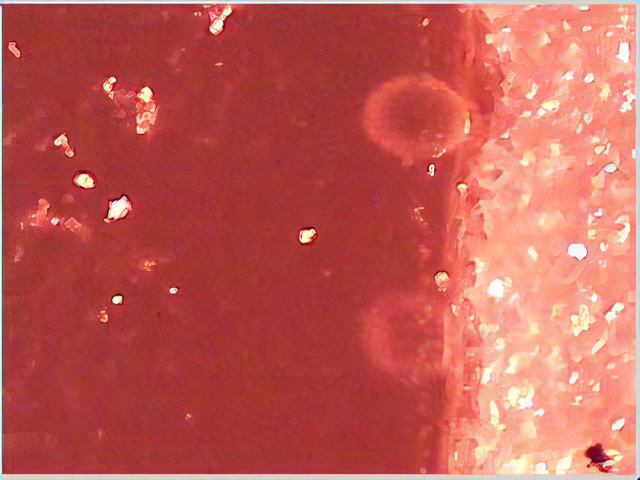

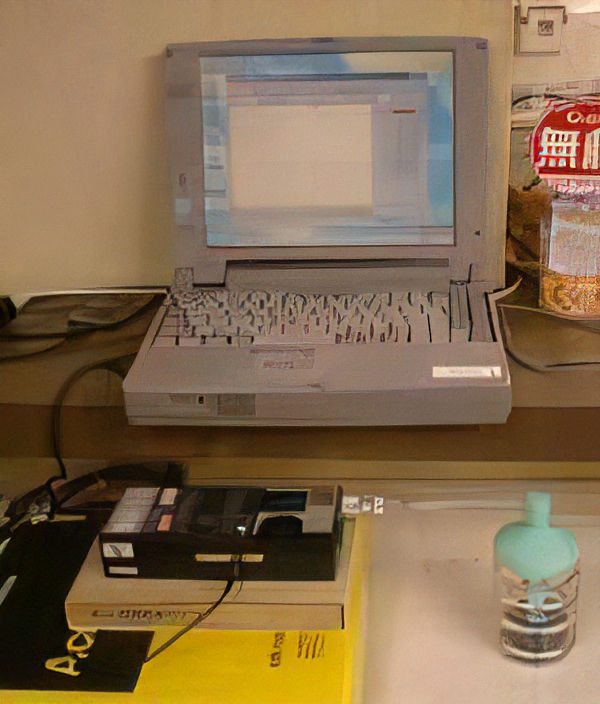

焙煎機は、豆の温度をはかるセンサーがついていて、豆の投入温度もこのセンサーを 使います。ただし、このセンサーは、釜全体の温度をはかっているわけではないのです。 ちょうど、熱風の通り道にこのセンサーはありますから、熱風の温度を測定しているのです。 (当然、釜に熱が奪われるわけですから、少しは釜温度も反映している)

豆を投入した釜は、当然豆のが温度が低いですから、釜から輻射熱が豆にいきます。 つまり、ガスバーナーの火のエネルギーと釜の持っているエネルギー(輻射熱)を 加えたエネルギーが豆に加わるわけです。 その後、豆の温度があがってくると釜の温度よりも高くなります。 そうすると、もう釜からエネルギーは、もらえなくなります。 (熱は、高い側から低い側へ流れる)

つまり、今までと同じだけエネルギーを豆に与えたければ、釜の温度よりも豆の温度が あがったぐらいの時期に火力をあげてやらなければならないということなんです。

当然、気温なんかによって釜の冷え具合が違いますから、投入温度を一定でやる事には 危険があります。2回目以降の焙煎であっても焙煎後何分たっている釜かによって 大きく変化してしまいます。

釜自体をはかるセンサーがあれば、釜自体の冷え具合もチェックできるし 豆と釜の熱に関する平衡状態がわかって非常に役立ちます。

コーヒーとかえる

刺激のない焙煎について・・・・ こんな話があります。水の中にかえるをいれてゆっくりと水を温めていくとかえるは ゆだって死んでしまうと・・・・・

(実際にぼくは実験してません。かわいそーーで)

かえるをほんのちょっとおどしてやればびっくりして逃げ出せるでしょう。

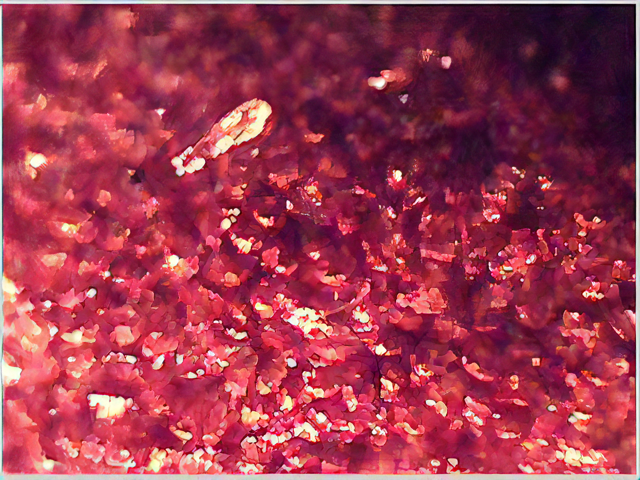

コーヒー豆のはぜというのは、コーヒー豆が生豆の成分から いり豆の成分に変わらなくっちゃと、 がんばっている状態だと思うんです。

ただただゆっくりとコーヒー豆の温度を上げていくと豆がはぜません。

これは、かえるがゆだって死んでしまうのと同じように 豆ががんばって変化しようとしていないような気がします。

かえると同様にコーヒー豆も少しは、びっくりさせていり豆の成分に変わるように 手助けしてあげなくっちあいけないように思います。

そうすることによって、コーヒー豆は劇的な変化をとげるような気がしてならないのです。

その劇的な変化の引き金は、ほんの少しの刺激で十分なのです。

変化する潜在能力はコーヒー豆のなかにたっぷりと含まれていてそれを引き出すためだけ なのですから・・・・・・

結局、焙煎とはコーヒーの持っている潜在能力をいかに引き出すかということになるようです。たぶん。

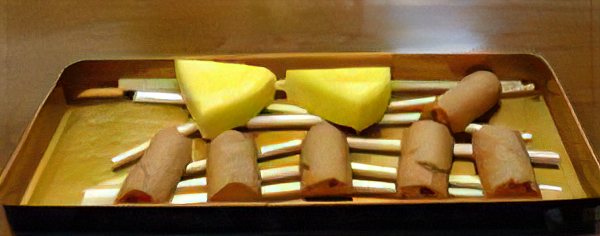

たっぷりの愛情をそそいでください

コーヒーを薄めるということ・・・・ 松屋式のドリップでは、人数分の半分まで抽出したら後は、お湯で薄めてしまいます。 この行為にちょっと罪悪感を感じる人は、このように思ってください。 コーヒーのエキスにたっぷりの愛情を注いで始めてコーヒーが出来上がるのです。 つまり、コーヒーを薄めるのではなくコーヒーに愛情を加えるのです。

だから、コーヒーが薄くなるのではなく愛情が濃くなるのです。

ひさしぶりにぼくらしい、いんちきくさい説明をしてしまいました。 (けっこう気に入っていたりして・・・・)

イメージによる焙煎

* ここでかかれていることは、ぼくの焙煎に対する勝手な見解です。 他のコーヒー屋さんは、他の考え方でコーヒーを焙煎していると思います。 どちらが正しいかは、ぼくも良くわかりません。読んだ方が勝手に判断してください。

焙煎の基本

・焙煎は熱によって起こる化学変化である。

・生豆の成分を煎り豆の成分に変化させるには、

一定のプロセスを与えるために一定の時間が必要である

・焙煎の時間を決めるのは、火力と豆の投入温度である。

・コーヒー豆は、水分が抜けなければ煎れない。

・排気を開けすぎると、成分が抜けたスカスカのコーヒーになる。

・排気を絞りすぎると、コーヒー豆が煙をかぶってしまう。

・豆のはぜに必要なのは、熱エネルギーである。

・排気を開けると、火力が相対的に落ちる。

・ドラム内の湿度が高い方が、豆に熱が伝わりやすく豆の成分が飛びにくい。

・外気温が低ければ、排気力は強くなる。

・鋳物の焙煎機は、熱しにくく冷めにくい。

上に書いたのが焙煎における基本的なルールです。

たとえば、火力が高ければ短時間でコーヒー豆を焼くことができます。しかし、コーヒー豆の成分は できません。だから、高速の焙煎機は嫌いです。(使っている焙煎屋さん。ごめんなさい)

電気の焙煎機は、熱量が足りないため排気を高くできません。(温度が下がるから)

排気でコーヒーの味を作るんだから、排気の調整か自分の思い通りにできない焙煎機もだめです。

熱風式の焙煎機は、排気が強くなってコーヒーの成分を残しにくいからちょっとだめです。

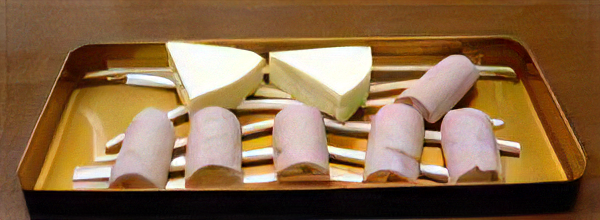

てなわけで、焙煎機は昔からあるようなガスの直火式の焙煎機が好きです。 特に、富士ローヤルの機械は大好きです。排気のファンも排気効率ではなくモーターのパワーで排気したり いろいろな部品が非常に改造に適している部分が大好きです。未完成な焙煎機を改造して完成に近づける のが結構楽しいのです。

火力がコーヒーをつくり排気が味をつくる・・・・

ここからが本題です。焙煎のプロセスのイメージです。

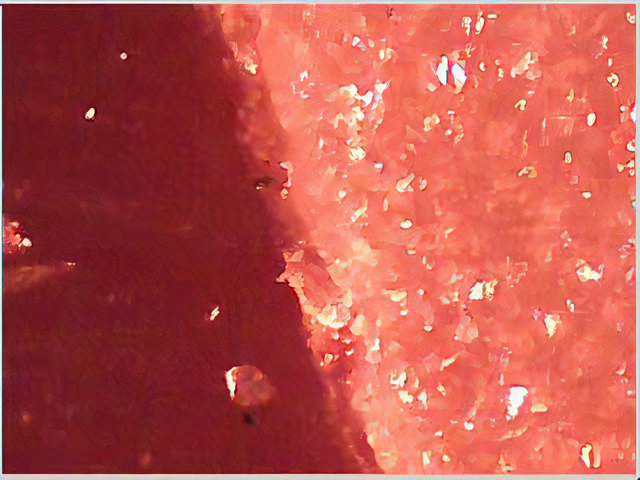

コーヒー豆は、排気を絞って焙煎するとドラムの中はサウナのように湿度が上がります。 そして、コーヒーは気持ちよくゆっくりと汗を流します。 一汗かいた後、窓を開けて乾燥させます。 元気よく豆がはぜ始めたら、ついでにたきつけてやります。 豆が煙でむせない程度に排気を開いてやります。

つまり、焙煎とは、コーヒー豆が嫌がらないような操作をして気持ちよく 生豆から煎り豆に脱皮させてあげるお手伝いをすることなんです。

挽いたときのコーヒーの香りをカップの中にいれる

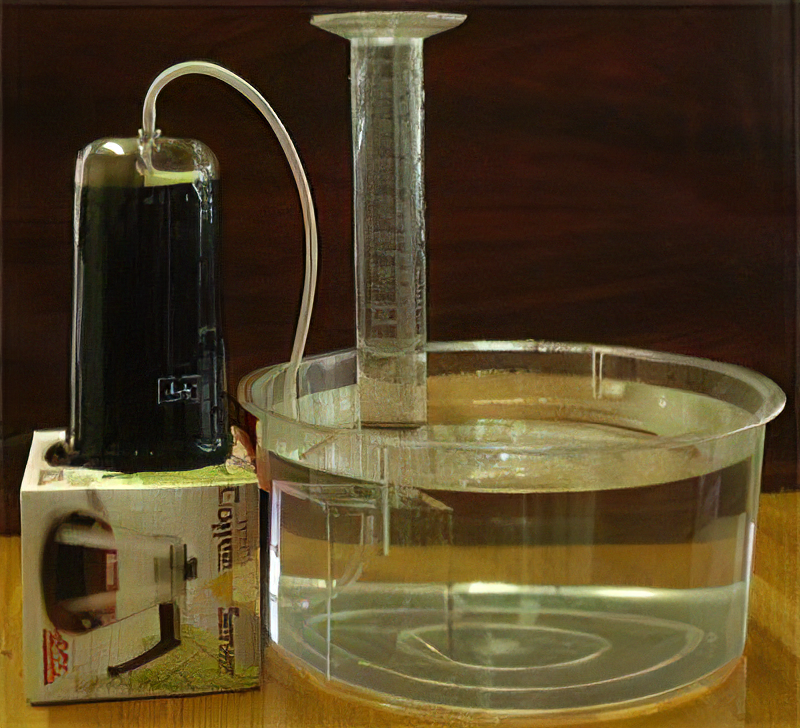

香りを残す方法・・・・ これは、相当技術がいります。松屋式の抽出をひととおりマスターしていなければなりません。

ミルで挽いた瞬間の一番いい香りをコーヒーカップの中まで残す方法なのです。

普通にコーヒーを抽出するとコーヒーを挽いた瞬間の香りとコーヒーを抽出してカップに入ったコーヒーの 香りは少し違います。これは、揮発性の高い香りは抽出したコーヒーまで残らず、 抽出時に飛んでしまうのです。

そこで、この揮発性の高い一番いい香り(挽いた瞬間の香り)の残し方を教えちゃいます。 はっきりいって科学的ではありません。たぶんいつかは科学的説明がつくと思いますが、今のところ 方法だけしかわかりません。

蒸らしは、普通におこないます。

抽出は、30cm以上高い位置からお湯を非常に細く注ぎます。

そのときに、お湯とコーヒーの粉が垂直になるように注ぎます。

たったこれだけなんですが、はっきりいってむずかしいです。

ひまなときにでもチャレンジしてみてください。 そうすると、ミルで挽いたときの香りと同じ香りがコーヒーカップの中まで残すことができます。

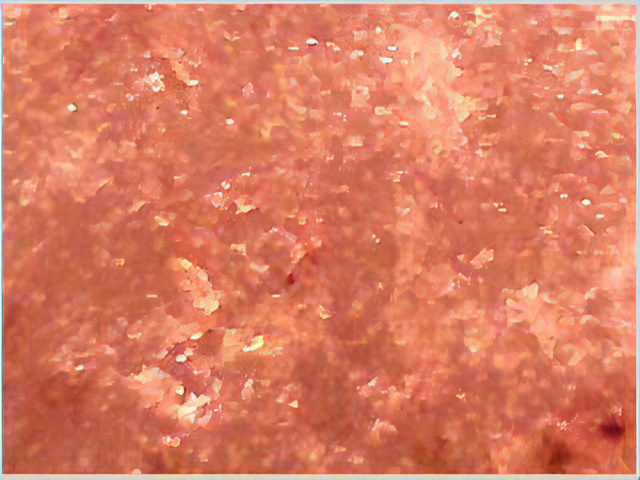

豆の種類とたて方(ふかいりのコーヒー)

ふかいりのコーヒーをたてる・・・・ コーヒーとしてはアイスコーヒーやカフェオレなどに使うコーヒーをイメージしてください。 このコーヒーの特長は、成分が溶けやすいこととコーヒー豆が持っている炭酸ガスの量が 通常の2倍あるということです。

(通常のコーヒーが200gあたり500ccの炭酸ガスを持っているのに 対してふかいりのコーヒーは、200gあたり1000cc持っている)

つまり、蒸らしの時間を長く取らないと完全にガスが抜けきれないのです。

(通常3分の蒸らしのところを5分ぐらいすると良い)

ふかいりのコーヒーのもっているうまみと甘味を引き出すには、低温で抽出します。 これは、うまみ、甘味は低温でも溶けるのに対してふかいりの豆に一番多い苦味は 高温で溶ける傾向があるからです。つまり、高温で抽出すると苦味が強くでて うまみと甘味が判りにくくなってしまうのです。

そこで、うまみや甘味を強調するのに 苦味がたくさん溶けないように低温で抽出するわけです。

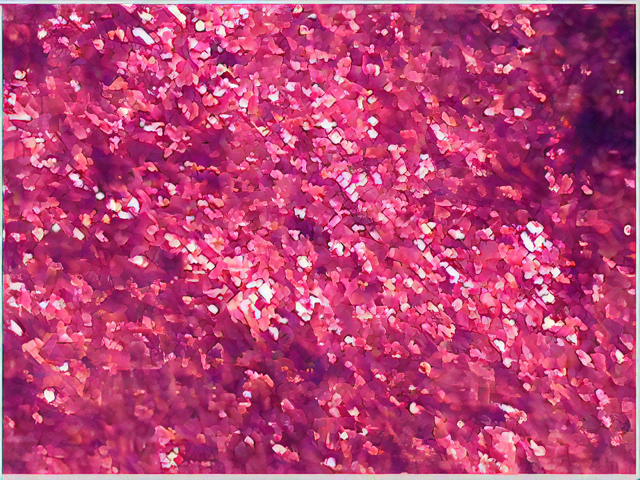

豆の種類とたて方(苦味系のコーヒー)

苦味系のコーヒーをたてる・・・・ コーヒーとしては、マンデリンをイメージするとわかりやすいと思います。 苦味の強いコーヒーは、酸味系のコーヒーよりも渋みがでにくい傾向にあります。 そして、少しぐらい渋みがはいっても苦味が味として強いのであまり、気になりません。 その少しの渋みとミルクが混ざるとコーヒーのコクが増します。

つまり、抽出のときに普段よりも長めに抽出してもいいのです。 そうしたほうが、苦味系のコーヒーが、そのコーヒーらしくなるような気がします。

(この苦味系のコーヒーは、豆が持っている苦味のことでふかいりの苦味ではありません。)

豆の種類とたて方(酸味系のコーヒー)

酸味系のコーヒーをたてる・・・・ キリマンジャロのような酸味系の豆をイメージしていただくとわかりやすいと思います。 酸味の強いコーヒーは、渋みを必ずといっていいほど持っています。 となると、この渋みをださないように抽出すればいいわけです。

つまり、酸味系のコーヒーは、普通のコーヒーよりも渋みを多く持っていて、 普通のコーヒーを抽出するときよりも早めに渋み、いやみがでてくるというわけです。

そのぶん、普通のコーヒーよりも早めに抽出をきりあげてお湯で薄めればいいわけです。

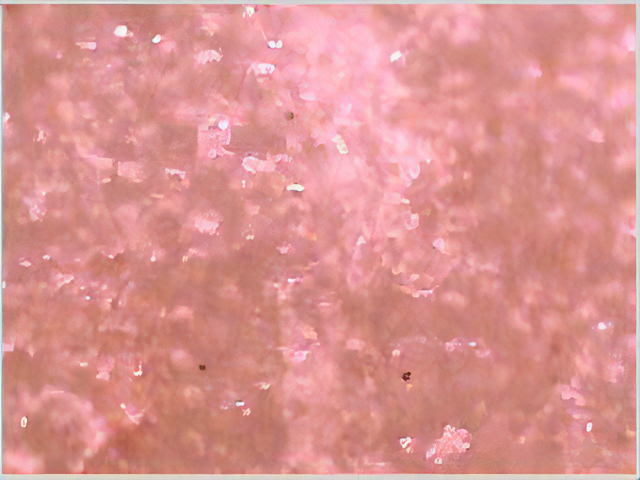

豆の種類とたて方(モカ)

モカをたてる・・・・ モカの特長といえば、あの独特の強い香りとコーヒーの甘さだと思います。 (ふかいりのコーヒーの甘さではなくコーヒー豆が持っている甘さ)

欠点は、死豆が混入していたり、発酵豆が混ざっていたりしたときかびくささでしょう。 (焙煎でモカの持っているかび臭さをある程度消すことができますが・・・・)

いれ方のポイントとしては、蒸らしをしたあと、抽出の時できるだけ早くひたひたの 状態にします。お湯の太さを太くするのではなく細く少しスピーディーに円を描くのです。

そして、ひたひたになったらその状態を維持するようにお湯をさします。もし、お湯が よく通るように感じたら、ほんの少しだけコーヒーを細かくひきます。 こうすると、非常に高い濃度のコーヒー液ができることになりかび臭さが溶けにくくなります。 そして、普通より少し早めにきりあげます。(人数分より手前)

ドリップの心得 2

心でたてる・・・・ これは、信じる人だけ信じてください。はっきりいっていんちきくさいです。 ただし、ぼくはこれが極意だと思っています。

コーヒーを抽出するとき、半眼でコーヒーをいとおしむような感じでコーヒーを抽出します。 そして、好きな人を思い描いて、その人の喜ぶ姿を心に描いてください。 抽出技術が同じならば、心で思い描ける人の方がコーヒーはおいしくなります。

コーヒーの抽出は、9割は技術力で1割は精神力だと思います。 あとの+αは、人柄だと思います。 いんちきくさくて、すいません。

ドリップの心得

大草原でコーヒーをたてる・・・・ コーヒーの抽出を練習しているとだんだん細かいことにこだわるようになっちゃうんです。 つまり、お湯を細く注ごうとかお湯できれいに円を描こうだとか思っちゃうんです。 すべて大切な技術なんですが、最終的にはコーヒーがうまければいいんです。 ある程度技術ができてきた人には、大草原でコーヒーをたててるようにイメージしてもらいます。 そうすることで細かいことにこだわらずにコーヒーをたてることができます。 それと、必ず左手を腰に手をあてて胸をはってもらいます。 これは、腰に手をあてることにより重心が安定するし、 胸をはることによりコーヒーと目の距離が遠くなります。 コーヒーは全体を見ながら抽出するものなのです。 一点を見ながら抽出するとコーヒー豆の状態がわからなくなってしまうのです。 ちなみに、人間の目は真剣にじっと見るときは望遠レンズのように視野が狭くなり、ほげーっと しているときは、広角レンズのように視野が広くなります。コーヒーは、ほげーっとした状態での抽出が ベストです。

ほげーっとした状態・・・・なーんも考えていない無心の状態

松屋式 vs カリタ式

同じペーパードリップでもスタートが違います・・・・ 松屋式ドリップは、喫茶店など業務用の技術から発生しています。 業務用のコーヒーの場合、どうしても古かったりくず豆が入っていたりと コーヒー豆のレベルとしては高いとは言えません。

そのコーヒーで業務用の場合は、大量だしや長時間味が変わらないコーヒー そして、なによりもおいしいコーヒーを作らなければならないのです。 その難しい命題を克服しょうというところから松屋式ドリップは発達してきました。

それに対して、カリタ式ドリップは家庭用コーヒーと共に発達してきました。 自家焙煎の挽き売り店と共に発達したともいえます。

(ほとんどの自家焙煎のコーヒー屋さんが指導している抽出法)

自家焙煎のコーヒー屋さんの豆はいりたてで新鮮なうえハンドピックも行われています。 つまり、コーヒーのレベルとしては高いと思います。

(すべての店がレベル高いとは限りませんが・・・・)

カリタ式のドリップは、コーヒーの持っている味に依存するいれ方なのです。

だから、レベルの高いコーヒーならばカリタ式でもそれなりにおいしくなるんです。

家庭用では、コーヒー液を半日もたせたり大量のコーヒーを作ったりすることは普通ありませんから。 では、自家焙煎の挽き売り店のコーヒー豆で松屋式ドリップをしたらどうなるでしょう。

・・・・・・・うまいに決まっているでしょうが。当然

自分がコーヒーだったら

コーヒーの立場になって考える・・・・ 焙煎も抽出もすべて人間の側にたって行っています。焙煎ではガス圧だとか排気温だとか 数字に置き換えます。抽出でも湯の温度が何度だとか蒸らしが何分だとかやっています。 これは、すべて人間の立場であってコーヒーの立場ではありません。コーヒーの内部で 起こっていることは、コーヒーの立場になってみなければわかりません。 コーヒーの立場にたって耳をすませれば、どうすればいいかわかってくるような気がします。 そのあと、人間の立場で翻訳をすればいいのです。

うーーーん、哲学だなぁ。(とりあえず、ちゃかしてみる)

おいしいコーヒーは・・・

おいしいコーヒーは飲み物のひとつに過ぎない・・・・ コーヒー屋をやっているとまずいコーヒーなんかコーヒーでないと思ってしまいます。 インスタントコーヒーや缶コーヒーなんかはコーヒーでないと思ってしまいます。 だけど、コーヒーメーカーのコーヒーがおいしいという人がいたり インスタントや缶コーヒーが好きという人も確実にいます。 相手の好みに対して文句をいうことよりも相手の好みをみとめてから、 自分らしいコーヒーをたててあげましょう。 長い時間かけておいしいと思ってしまった記憶を慌てて変えさせるる必要はありません。 おいしいと思ってくれるまでのんびりといきましょう。 おいしいコーヒーも飲み物のひとつに過ぎないのですから。

悪い生徒も使いよう

渋み、いやみについて・・・・ 集団行動が苦手だったりする生徒は、逆にいえば、独立心が旺盛だったりします。 ほんの一面をみてすべてをみたつもりになってはいけないんです。 つまり悪い生徒もいい面があったりするんです。 コーヒーの後半ででてくる渋みは単体では悪い生徒なんです。 しかし、うまみのだけのコーヒーにすこし渋みがはいるとミルクが入ったときに こくがうまれるんです。いやみがまったくないコーヒーもブラックで飲むにはいいですが、 渋みを少しいれたコーヒーにミルクをいれて飲むのもけっこうオツなものなのです。

良い生徒と悪い生徒

松屋式の抽出について・・・・ 学校では良い生徒もいれば悪い生徒もいます。いろいろいてはじめて学校です。 コーヒーの抽出とは、良い生徒だけを集める作業なのです。 学校で避難訓練をすれば、良い生徒はすばやく校舎から避難するでしょう。 しかし、悪い生徒は、かったるいなぁといいながらだらだらと避難するんです。 だから、良い生徒が避難したらすぐにドアを閉めちゃえば良い生徒だけを 集めることができるわけです。これが、コーヒーの抽出です。 コーヒーを蒸らして抽出にはいったらうまみが早くとけてきますので うまみがとけたらすぐにやめてしまえば、うまみだけのコーヒーができるわけです。

コーヒーと小鳥(2)

松屋式コーヒーの抽出法・・・・松屋式ドリップはあさいりのコーヒーでもけっこううまくいきます。 卵もふんも持っている小鳥の卵だけをとりたかったら、小鳥をお風呂にいれるように そっと刺激を与えないようにお湯をさすんです。 そうすると、小鳥は気持ち良くなって卵を落としてしまうのです。 しかし、ゆったりと気持ちよくなっただけなんでふんは落とさずに済んでしまうのです。 ふかいりのコーヒーの場合は最初からふんを持っていない小鳥のわけですから 簡単にうまくいってしまうのです。

コーヒーと小鳥(1)

カリタ式コーヒーの抽出法・・・・ふかいりのコーヒーは、ふんをだした後の小鳥のようなものなんです。 小鳥は、卵をかかえてじっとしているんです。そこに、勢いよく小鳥たちを脅すようにお湯を注ぐと 驚いた小鳥はびっくりして卵を落としてしまうんです。その、小鳥の卵がコーヒーのおいしい成分なんです。 ところが、この抽出の欠点は、ふんをだす前の小鳥では、びっくりすると卵も落とすけれどふんも同時に 落としてしまうのです。ふんを落とさせずに卵だけを落とさせるのが非常に難しいのです。 ちなみに、ふんも卵も持っている小鳥があさいりのコーヒーなのです。ですから、コーヒーの抽出は あさいりのほうが難しいのです。

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)