(結果オーライ的装置です)

名前からしてふざけているように感じる。

しかし・・・けっこう真面目に研究する気になっているのである。

発端はコーヒーのサイトでペーパーに針で穴をあけたら味が 変わったという記事を読んだからである。

普通ならば興味も持たないのであるがけっこうコーヒーに詳しそうなサイトでの 検証だったので

実験だけすることにしたのである。

元ネタは「カフェ夢物語」というサイトです。

つまり・・・このアイデアは、残念ながらぼくではありません。

(一番でないところが・・・ちょっと悔しいかも・・・)

参考サイト

おいしいコーヒーが飲みたい

カフェ夢物語

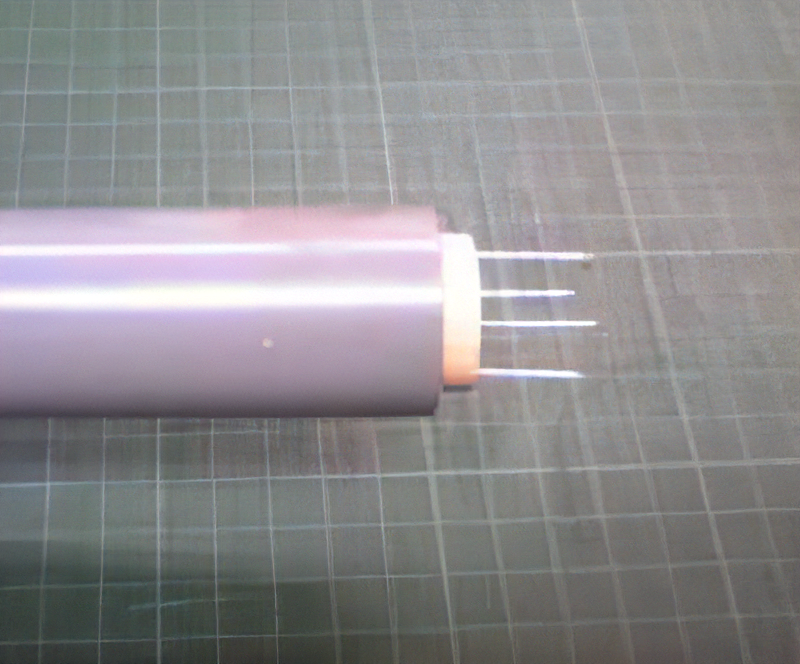

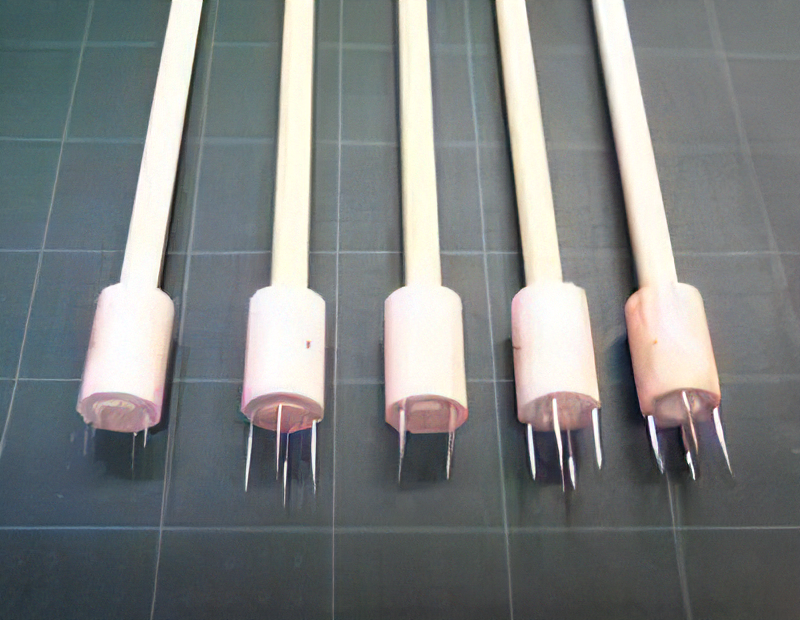

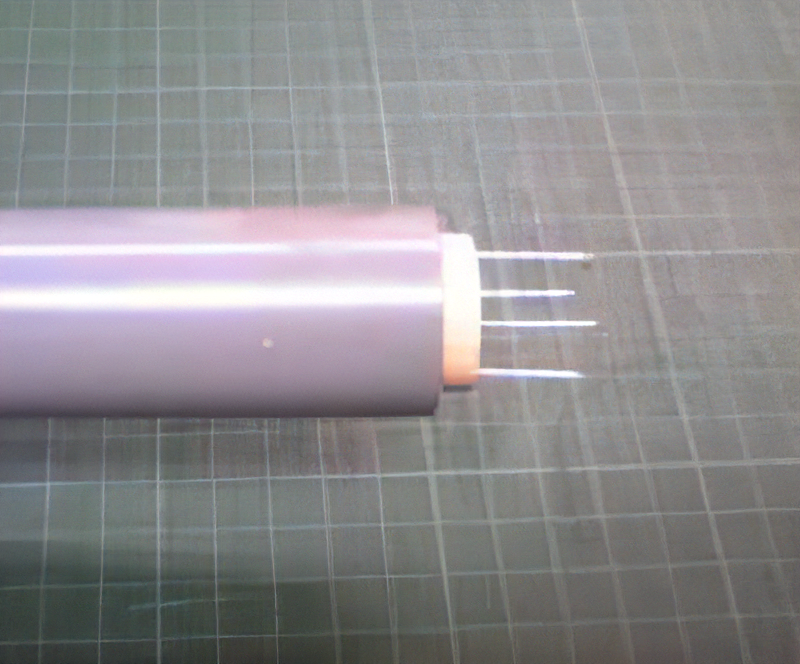

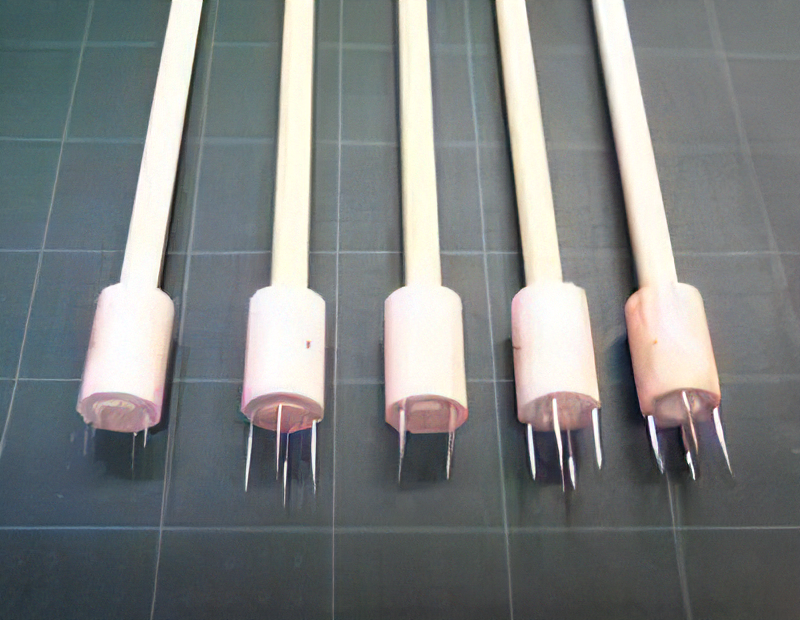

あなあけくん本体

あなあけくんの構造

構造はめちゃめちゃ簡単です。

外側のパイプが紙を押さえ内側の針を押し出すことにより

ペーパーに穴をあけるというだけです。

とりあえず針がむやみにでないように安全装置がついていることと

バネで針が押さえたとき以外は戻るようになっているだけです。

喫茶店で使うことを前提で考えているので

10枚以上のペーパーを一度に穴あけすることが可能です。

ただし・・・松屋式の金枠にあわせて作っているのでそれ以外では使えません。

(インターネットで販売中!)

個人で実験するならば針で穴をあけるだけで十分です。

針のでた状態

ペーパをセットして押す

針がペーパーを貫通する

あなあけくんの使い方

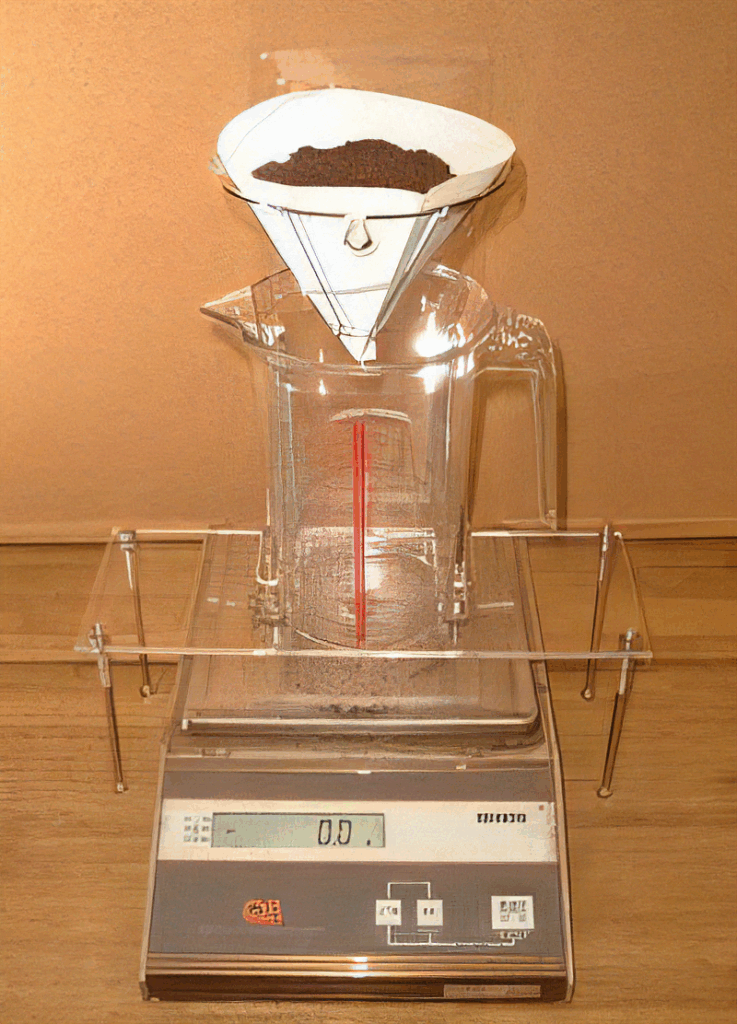

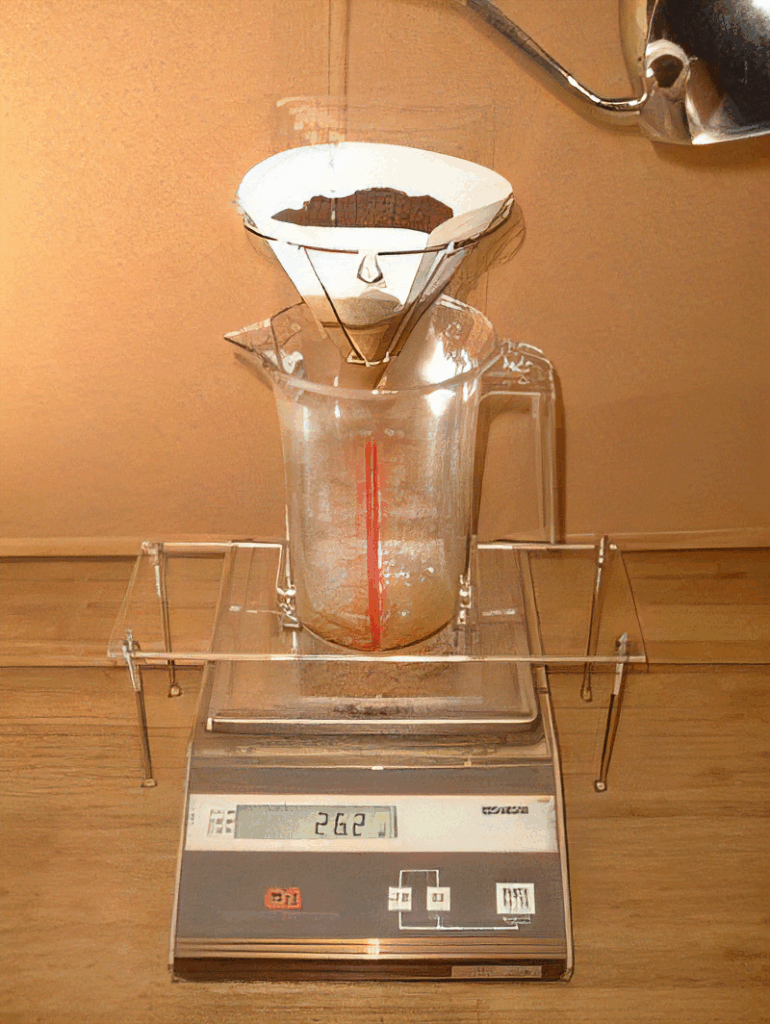

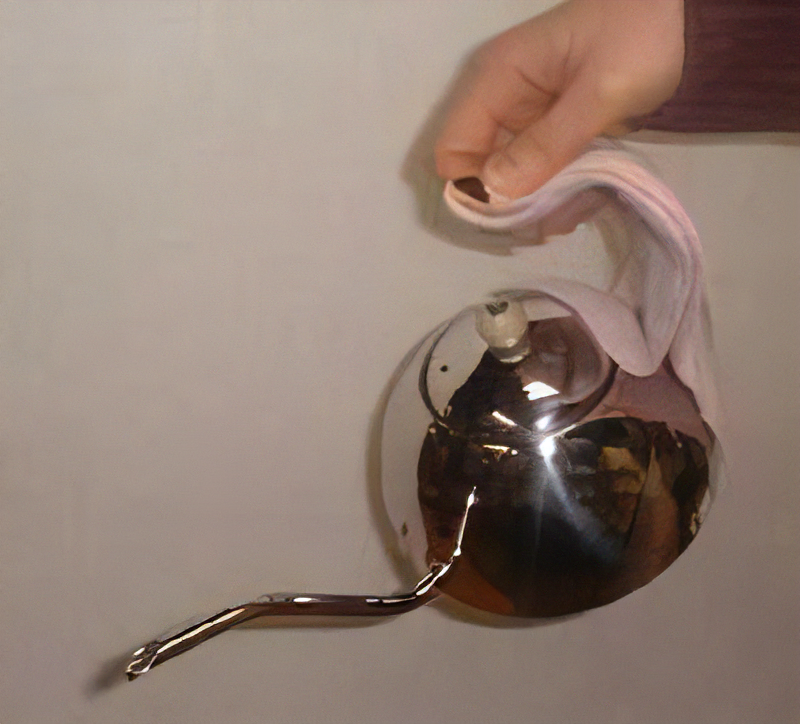

サーバーに金枠をセットしてペーパーをのせます。

あなあけくんのハンドル部分を回して溝とビスの位置を合わせます。

(むやみに針がでるのを防ぐ安全装置となっています)

パイプで紙を押さえながらハンドルを下げる。

針がペーパーを貫通する。

あとは松屋式ドリップを極めるを 参照してください

あなあけくんを使ったコーヒーの特長

あなあけくんを使ったコーヒーの特長はオイル感です。

この部分では、「アポロくん」と同じ特長を持っています。

ただし、「アポロくん」のように物理的にオイルを通過させるようなものではないので

「アポロくん」よりも、もう少し自然な感じになります。

当然・・・

カップに浮くようなオイルでなく浮かないオイル(オイル感)だけを

通すことがポイントとなります。

そのために穴のサイズも重要になります。

なぜ穴を数個あけるだけでオイル感がでるのか・・・

たった4ヶの穴をあけるだけで誰に飲ませても明確に味の違いがわかる・・・

単にろ過器の面積の問題ではなさそうである。

ではどんな可能性があるだろうか・・・

ペーパーに水がついたときにオイルを反発する力が

オイルを流す力になっているのではないかと考える。

アロマジックを試す

メリタのペーパーにアロマジックというものがあります。

これはアロマホールという細かい穴(0.3ミリ)が

ペーパーにあけられているというものです。

もし・・・

このペーパーを使ってコーヒーのオイルが通るようだったら・・・

別に穴あけ機なんか必要なくなるわけです。

そこで・・・実際に実験してみました。

メリタの一番大きなペーパーならば・・・

松屋式の金枠に収まるようにおることが可能です。

そして・・通常の松屋式ドリップをやってみました。

結果・・・

まったくオイル感はでませんでした。

穴径が小さすぎるためだと思われます。

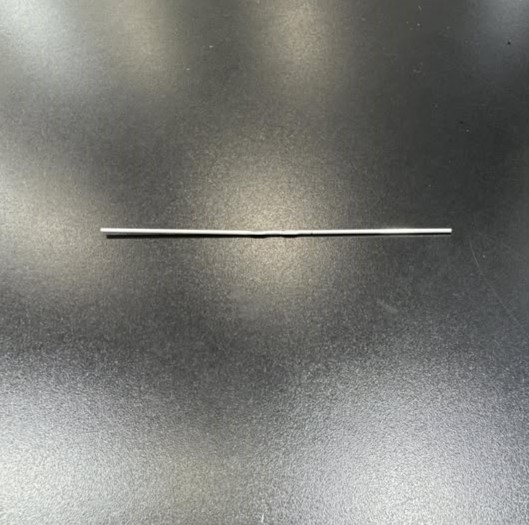

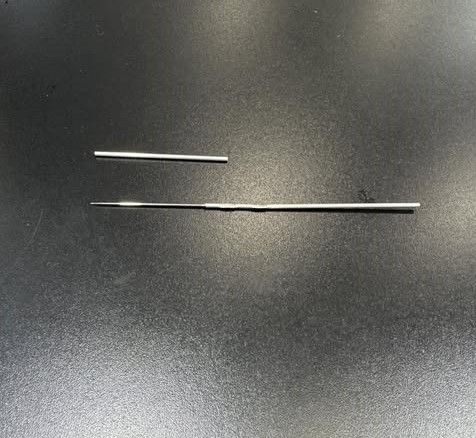

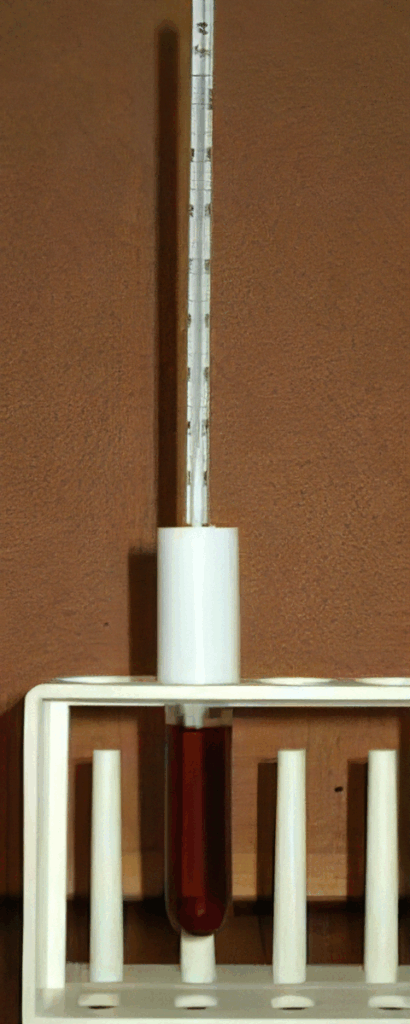

実験用針

針の種類・・・

アップリケ用 0.46ミリ

厚地用 0.84ミリ

ふとん用 0.97ミリ

マットレス用 1.9ミリ

マットレス用 1.95ミリ

針の太さについて

実験の結果0.46ミリのアップリケ用の針では効果が得られなかった。

マットレス用など1.9ミリ針を使うと10杯用の抽出で抽出液の表面にオイルが浮いてしまう。

(浮くようなオイルはNG)

5杯程度のコーヒーの抽出ならば0.84ミリの穴でも0.97ミリの穴でも大差がない。

大差がないならばできるだけ細いほうが微粉が入らないので使い勝手が良いように思う。

ちなみに・・・

大量だしになるとペーパーにかかる圧力が高くなりオイルが流れやすくなる。

よって・・・

5杯程度の抽出でオイル感が現れるサイズの穴がベストであると考える。

(現在あなあけくんで採用している針は0.84ミリです)

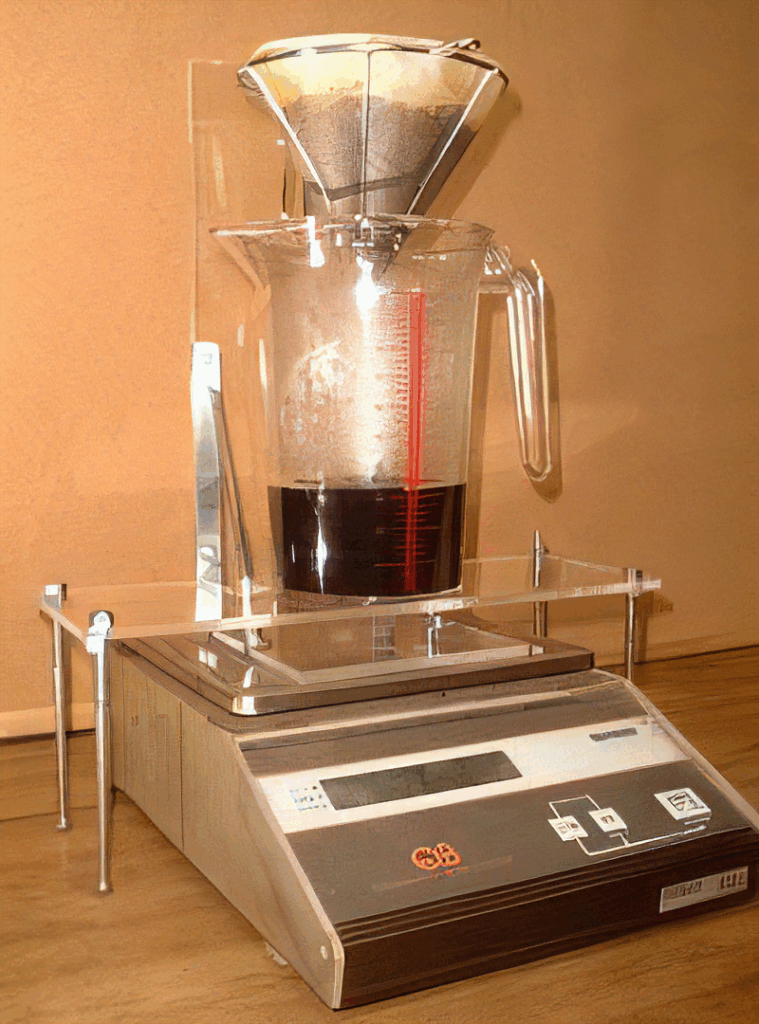

ノーマルな穴あけ

逆向き穴あけ治具

逆向きに穴をあける

穴のあけ方向で味は変わるか・・・

金枠にペーパーをのせてあなあけくんで穴を開けます。

こうするとバリの部分が外に向いた状態になります。

圧力がかかると開くような力がかかります。

それに対して逆向きに穴をあけた状態ではバリが内向きになります。

内向きのバリは圧力がかかると閉じるような力がかかります。

針で開けた穴の径は、同じでも性質はまったく違います。

実際にふたつのペーパーで抽出して飲んでみると・・

オイル感がまったく違います。

内側から外側に向けて穴をあけたほうのが、オイル感もミルクとの相性もいいと思いました。

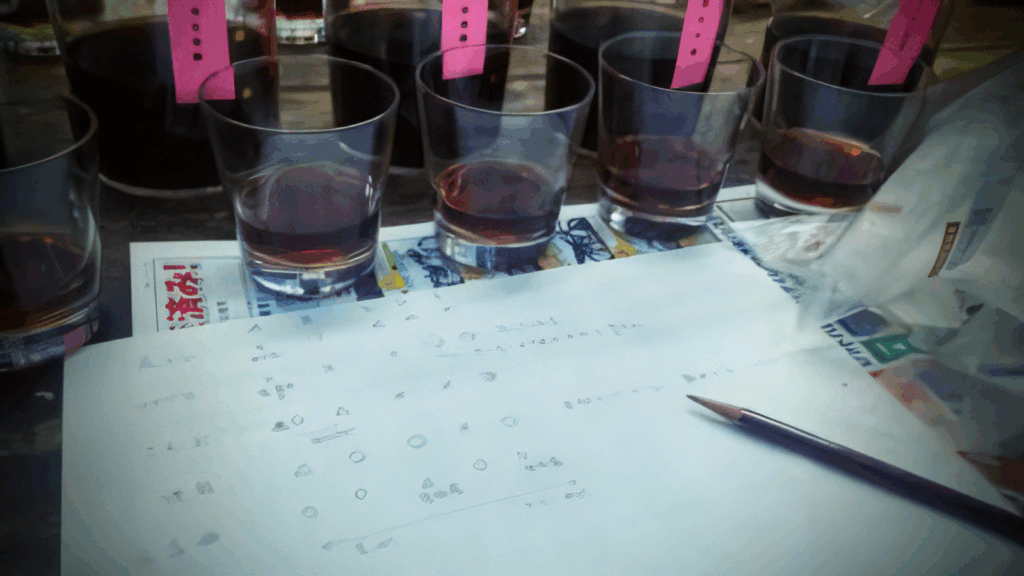

オイル感チェックのポイント

ぼくがいつもやっているオイル感の調べ方

・ ラーメンのスープを飲んだ時のような口の中にまとわりつくような感覚があること

・ 18%の純乳脂肪のミルクを入れたときにキレイに混ざること(ミルクに負けない)

ちなみに・・・コーヒーが冷えるとオイル感は強く感じるようになります。

ついでにいうと・・・ 同じコーヒーでオイル感のでていない状態のコーヒーを比較用として用意します。

(松屋式ではオイル感を消すことも自由にできる)

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)