フレンチプレスに関する疑問を書いていこうと思っています

当然・・プレスのおもしろさもあるし問題点も存在しています

はっきりいって万能な器具ではありません

ただし・・・めちゃめちゃ駄目な器具でもなさそうです

とりあえず・・・いいことも悪いことも素直に書こうと思っています

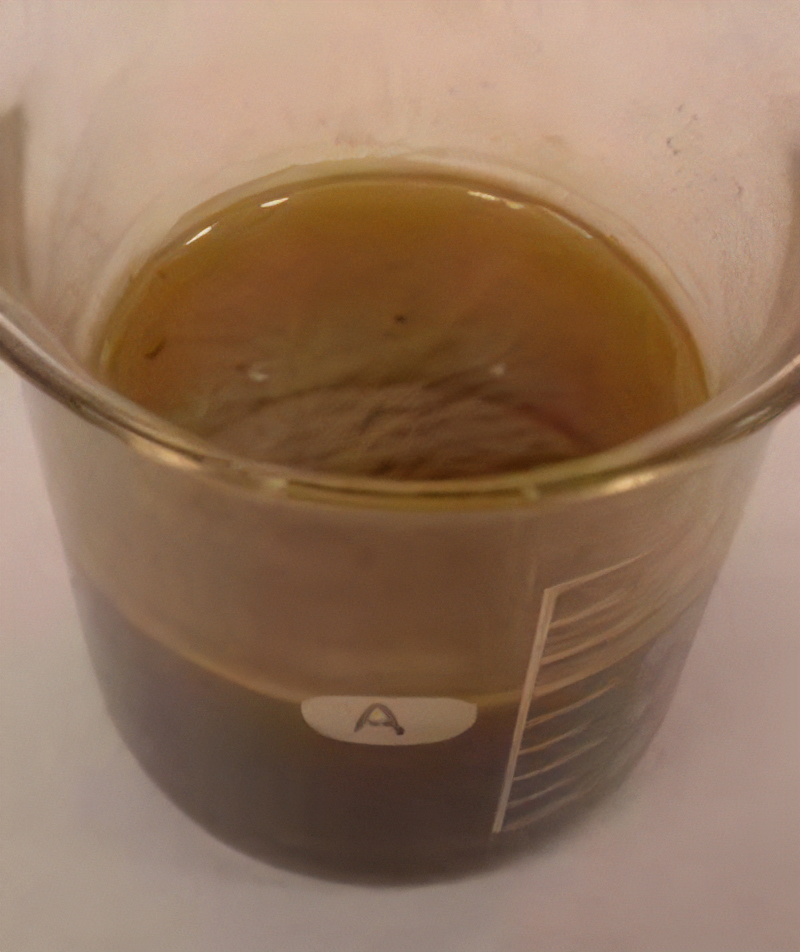

ゴールドフィルターの松屋式

ゴールドフィルターで松屋式をやると・・けっこう調子いいんです

ここまでは去年ゴールドフィルターを買ったときに判っていました

(ただ・・そうじがめんどくさくてすぐに飽きちゃった)

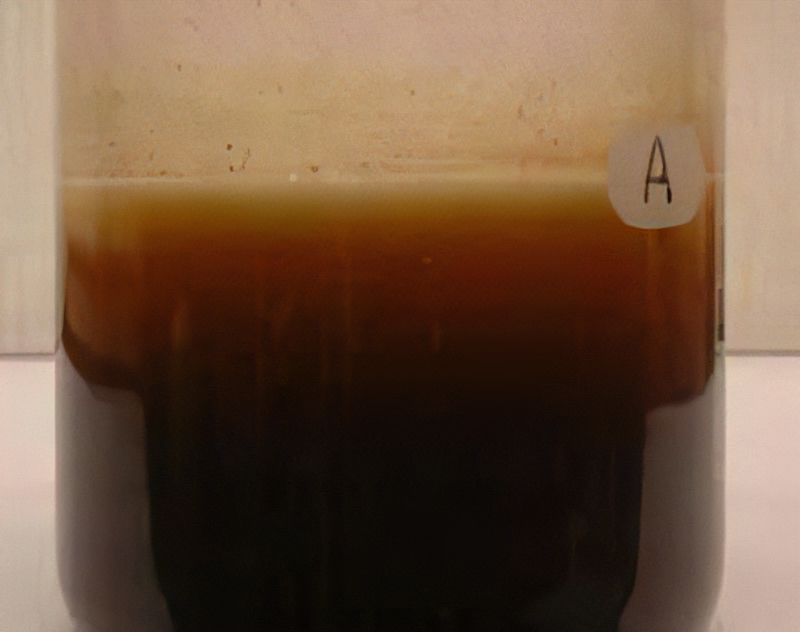

アポロを研究するうち・・・オイルには単純に表面に浮くオイルと

コーヒーの中に溶け込んでいるオイルがあることに気づきました

そして・・・ぼくにとって重要なのはコーヒーに溶け込んでいるオイルのほうなんです

プレスで抽出したものをアポロで引っ張って美味しくなるんだったら・・・

ゴールドフィルターでもなるはずだ・・・と思ってプレスと同じ実験をやってみました

そして・・・判ったこと・・・

ゴールドフィルターのほうがうまくいきます

まず・・・ゴールドフィルターで松屋式をやった場合プレスよりも

水溶性の成分がしっかりと濃く出ます

濁りもプレスほどでません

カップ表面に浮くオイルもプレスほどではありません

(昔はオイルが多く浮いたほうが正しいと思っていた)

ちなみに・・・抽出時にかくはんをかければオイルは多く浮きます

そして・・・

アポロを使ってゴールドフィルターで抽出したコーヒーをこすと・・・

アポロでだしたコーヒーと同じような味になるんです

そんでもって・・・オイルがカップに浮かないのです

水となじみやすいオイルを溶かすこと・・・

もっというと水に浮くオイルを溶かさないこと・・・

その辺がアポロでもどんな抽出でもポイントとなりそうです

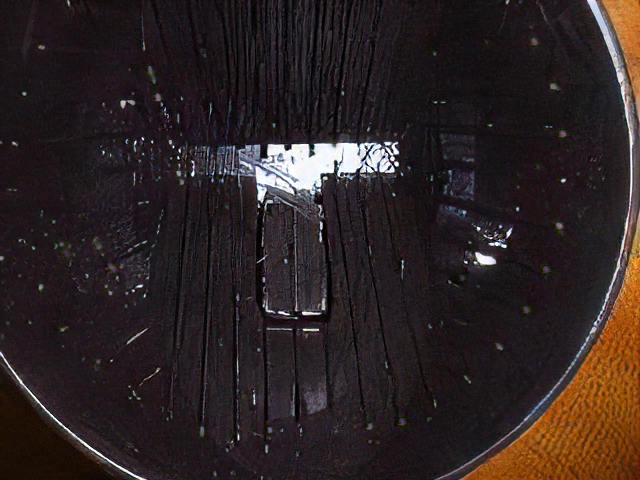

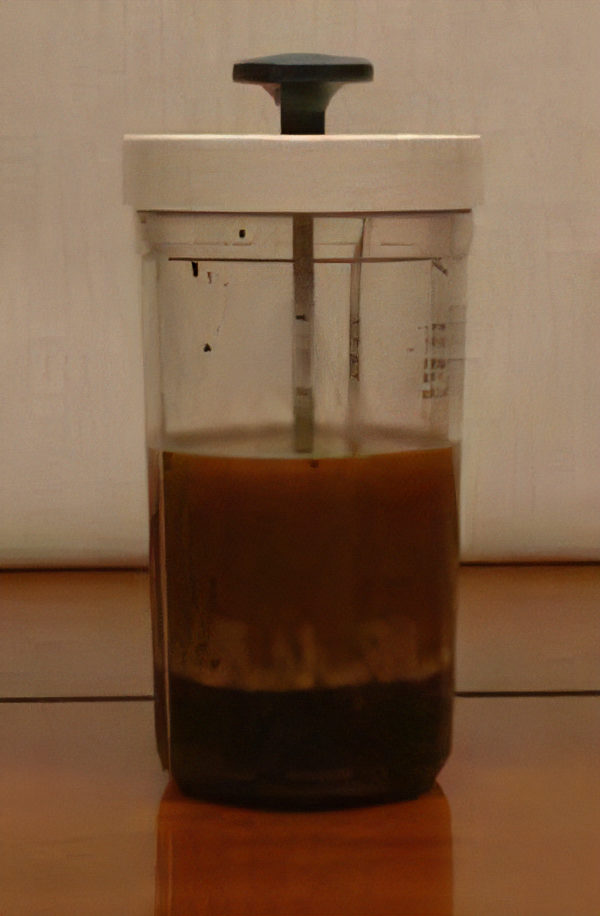

プレスの微粉は必要か

プレスといえば微粉が入ります

これは構造上・・・仕方ないことです

(ただし・・微粒子感は抽出法で消すことができます)

では・・・この微粒子は旨味の一部と考えるべきか・・・

この微粒子にオイルが吸着されているわけだから旨味の一部である・・・

こんな考え方もできます

アポロの研究からこの考え方にちょっと疑問を感じました

アポロは微粉を完全にとりのぞいていますから・・・

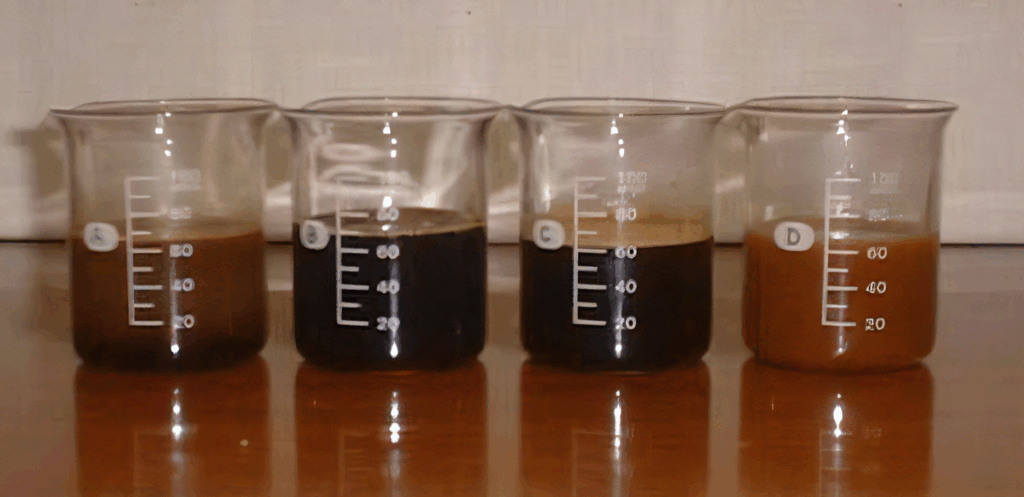

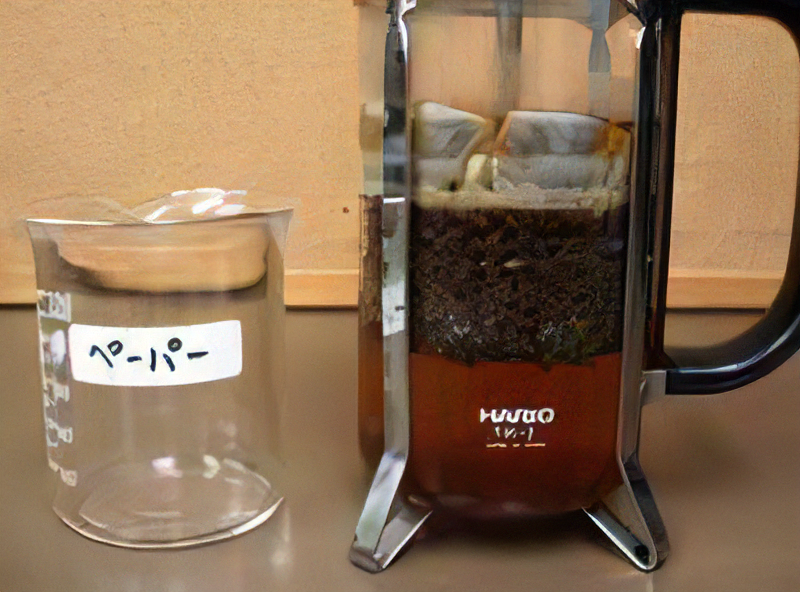

そして・・・・実験してみました

方法は簡単です

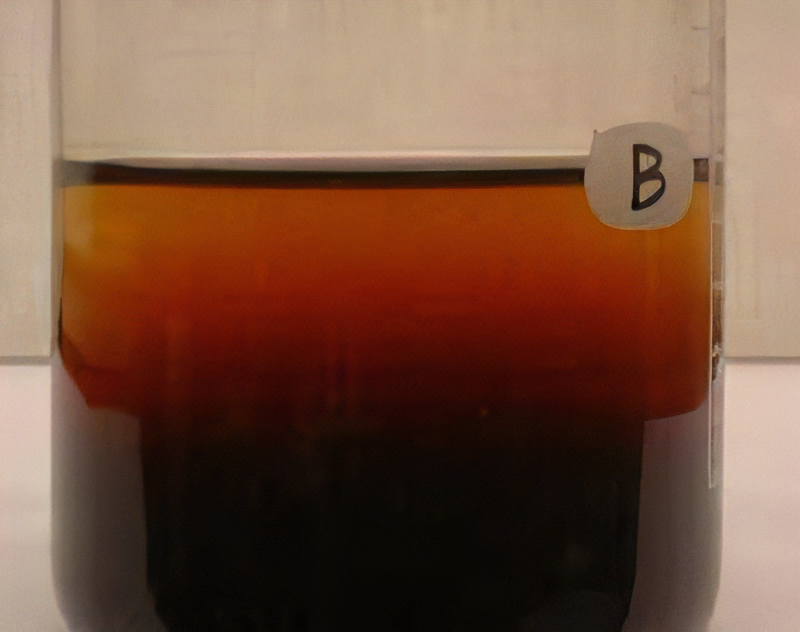

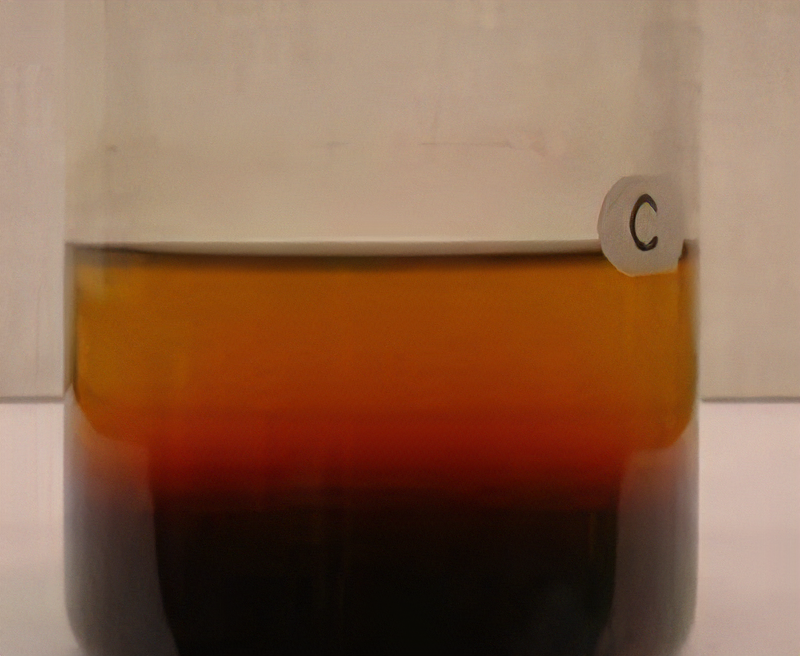

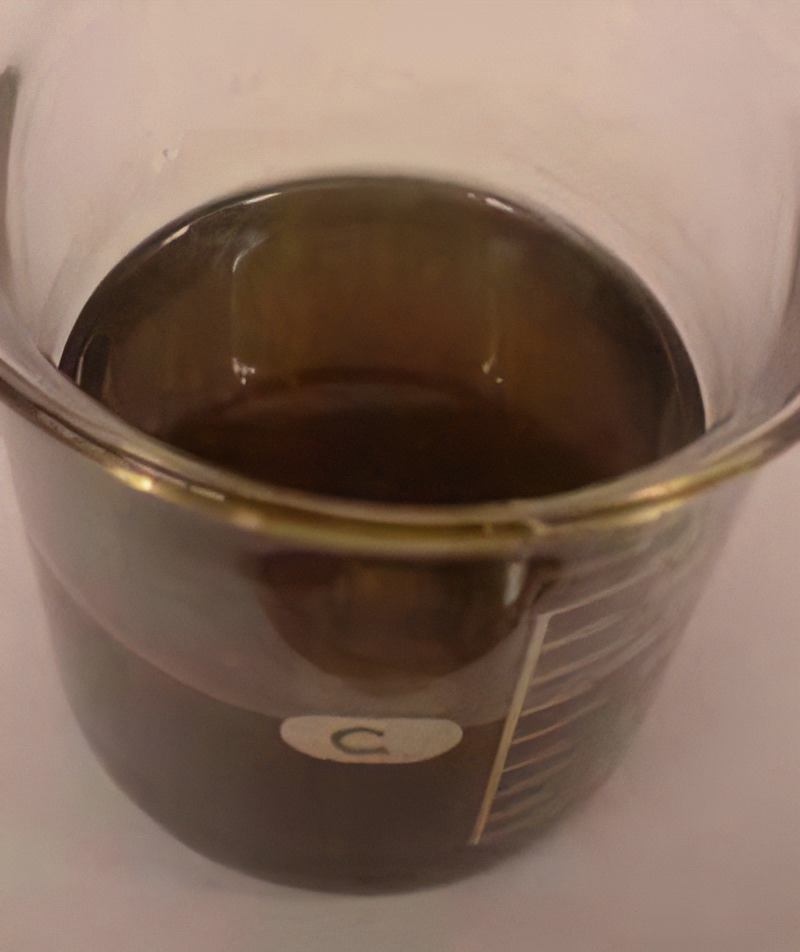

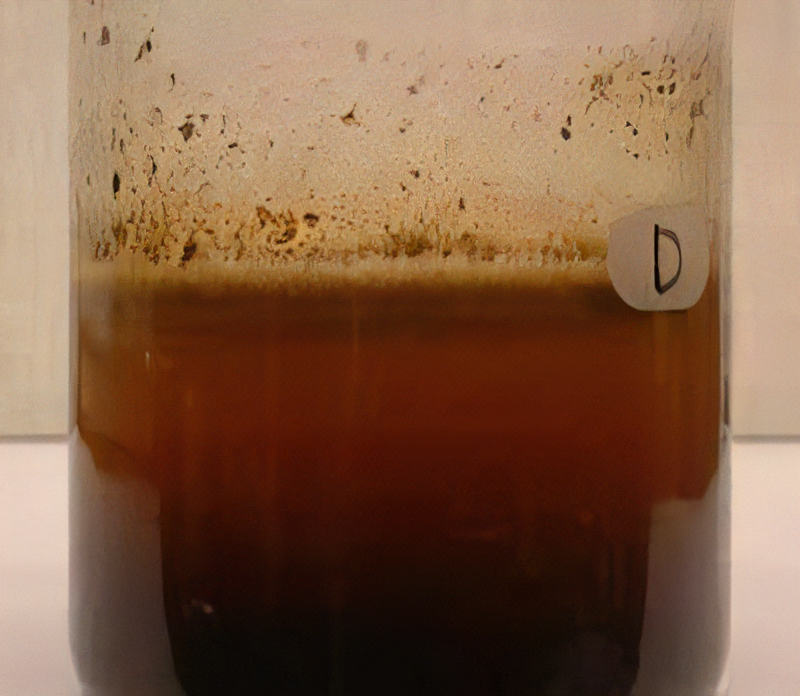

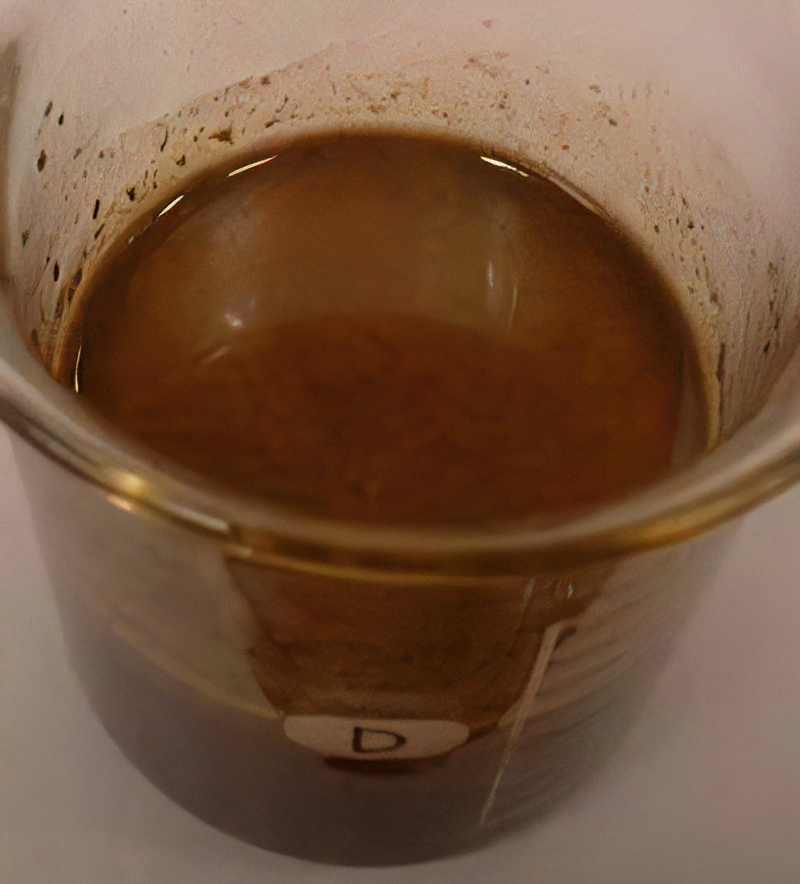

プレスで抽出したコーヒーを

A・・そのままのコーヒー

B・・ペーパーでこしたコーヒー

C・・アポロでこしたコーヒー

というように3つに分けてみました

Aは、微粉とオイルがふたつとも入ったコーヒーということです

Bは、微粉もオイルもなくなっているコーヒーです

Cは、オイルだけが入ったコーヒーです

そして・・・飲んだ結論

まず・・・Bはぜんぜんダメです

プレスのよさが消えてプレスの長所で隠されていたマイナス材料が顔をだしてきます

舌を縛る収斂性やだしがらっぽい雑味感までが現れてきます

それに対してCは、味がきれいになっただけでなくオイル感がクリアになったのです

つまり・・・そのままのプレスよりも美味しくなったのです

そして・・・ミルクを入れたときにはてきめんにそのままのプレスよりも出来がいいのです

今回の実験からするとプレスの持っている微粉はなくてもいいと思いました

オイル感だけのほうがクリアさが明確になると思いました

それと・・アポロのポンプの特長で無駄なオイルはペーパーで止まってしまいます

その分・・・・いいオイルだけになってオイルのよさが際立つように感じました

とにかく・・・・プレスの情報はうそが多いと思いました

フレンチプレスの悲劇

フレンチプレスという器具は、すごく古い器具です

ぼくは20年前にサンドイッチ抽出器というものを出願しました

そのアイデアのベースになったのかプレスなんです

つまり・・・20年以上の歴史がプレスにはあります

ところが・・・プレスはスペシャリティコーヒーにしか使えないと誤解されています

グルメコーヒーやスペシャリティーコーヒーよりも

古くからある器具なのにおかしな話です・・

(フレンチプレスには罪がないのに・・・)

確かにスペシャリティと相性がいいのは認めます

しかし、自分の都合で真実をねじ曲げるのはいかんと思います

コーヒーの業界そんなうそが多すぎます

まぁ・・・それでだまされたってたいした問題もないですけどね

スペシャリティーもいろいろ・・

ぼくがプレスを教えてあげた「R」さんが・・・

あるスペシャリティーの豆をプレスで入れたら美味しくはいって・・・

松屋式でいれたらいまいちだったといっていました

ぼくはちょっと前にスペシャリティーのコーヒーをプレスでいれれたり

松屋式でいれたりして実験をしていました

そのときのぼくの結論は・・・いい豆を使われると勝てないなぁというものでした

(スタンダード勝負しようとするところがぼくらしい・・・)

この豆はプレスでも美味しかったし松屋式でもとーぜんのように美味しかったんです

では・・・このふたつのことから導き出される答え・・・

まぁ・・・非常に簡単な答えなんですけどね

プレスは生豆の品質をみるには適当だか焙煎をみるには問題がある

結局・・・ぼくが飲んだスペシャリティーは焙煎が上手なコーヒー屋さんが

焙煎したコーヒーだったんです

だから・・・プレスも上手かったし・・松屋式でもバッチリだったんです

ところが・・・「R」さんが飲んだスペシャリティーは

焙煎技術がないコーヒー屋さんのコーヒーだったんです

だから・・プレスでは美味しかったけど松屋式でいまいちだった・・・

スペシャリティーの怖さは焙煎に問題があってもプレスでは上手くはいってしまう・・・

つまり・・・ プレスでばかり抽出していると自分の焙煎技術のレベルが自分でわかりにくいという欠点を持っているようです

プレスの研究をしているとイロイロなことがわかってきておもしろいです

それにしても・・・スペシャリティーもやっぱいろいろですねぇ・・・

フィルターを押さえるスピード

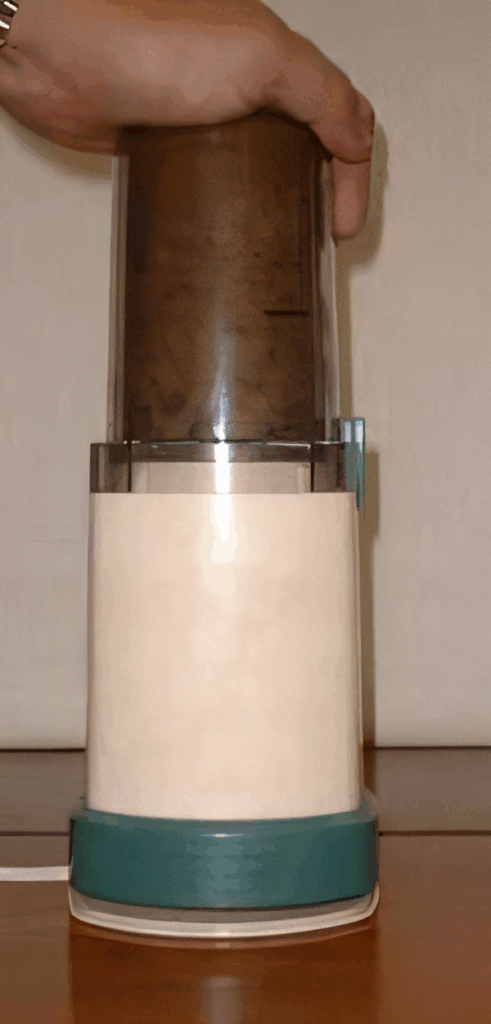

プレスは、逆方向のドリップのようなものと考えています

つまり・・・

コーヒーの粉が浮いた状態でフィルターを押し下げるときに

粉の隙間をお湯が通過する・・・

・・・という事は、ゆっくりとフィルターを押さえれば濃くなり・・

すばやく押さえれは薄くなるわけです

(わかってしまえば当たり前)

プレスも試してみればけっこうイロイロなことができるもんです

ちなみに・・・どれだけゆっくりフィルターを押さえても適切に抽出されたプレスでは

微粒子感はでませんでした

欠点を認める勇気

プレスの基本である浸漬法は大きな欠点を持っています

ドリップに比べて成分を溶かす力が弱いのです

ちょうど・・・漬けた状態でだす水だしコーヒーが薄くて

一滴づつ落とすタイプの水だしコーヒーが濃くはいるのと同じです

液体は物をとかすととその分・・・物を溶かす力が弱くなります

(まぁ・・・あたりまえですが・・・)

その点ドリップは、溶けた成分を下に落としてしまうので濃くだすのに優れています

それとお湯のコントロールでうまみと雑味に分離する技術に優れています

これがコーヒー屋のプロとしての腕のみせ所となるわけです

それに対してプレスは分離技術に優れていません

つまり・・うまみをすべて溶かすこともムリです

(雑味を分離することも無理)

これは、どれだけプレスでがんばってたてても

プロのコーヒーには勝てないという事実です

簡単にいえばプレスで美味しいコーヒーを

プロがドリップすればもっと美味しくなるということです

まず・・・この欠点を認めないとダメです

その欠点を認めた後でもプレスの価値は下がらないのですから・・・

プレスの長所

オイル感・・・・

ぼくの中ではこの部分だけですべての欠点をチャラにしてもいいと思っています

簡単さ・・・・・・

素人に教えるにはこれほど簡単な器具は無いと思います

ただし・・・この器具のコーヒーが絶対だと教えるのはちょっと問題があると思います

しょせん家庭用の器具ですから

プロのたてたコーヒーの深さと比べるとあまりにも幼稚な感じがします

プレスとスペシャリティー

まず・・・スペシャリティーコーヒーとプレスは相性がいいです

これは紛れもない事実です

スペシャリティーの一番の特徴は「クリアー」なことです

そして、焙煎時も火が通りやすく焙煎も楽です

火が通りやすいということは・・

焙煎で失敗したときに起こる重たい味や舌をしばるような味はでにくいということです

プレスで一番まずく感じる部分はこの舌をしばるような部分です

スタンダードの豆を下手に焙煎するとてきめんにこの味が出ます

ドリップならばいれかたが悪いといえますが・・・プレスではそれがいえません

だから・・プレスで美味しいコーヒーこそいいコーヒー・・・

みたいないいい方になっていってしまったんだと思います

はっきりいって・・・そんな安直なもんではありません

プレスでも上手に抽出もできるし下手にも抽出できるのです

スペシャリティーでもまずくなるし・・・

逆にスタンダードでも美味しくもはいります

ただし・・・焙煎技術がそれなり程度の場合は・・・

必ずスペシャリティーのほうが高い評価になります

ここで間違ってはいけないのは・・・

スペシャリティーだから・・・

焙煎や抽出はおろそかにしていいわけではないのです・・・

煎りやすさは成分が飛びやすさにつながります

「クリアー感」は「スカスカ感」につながっちゃうんです

プレスのよさはオイル感であって・・・

コーヒーとしての力は残念ながらドリップに勝てないのです

(浸漬法の宿命です)

それを肝に命じて使わねばならないのです

それを理解したうえでスペシャリティーやプレスを使えば・・・

こんなに使いやすい豆や器具はないのですから・・・

ゴールドフィルターとプレス

ペーパーフィルターの代わりに使えるゴールドフィルターという器具があります

ごみがでないのでけっこう使われていたりします

ただ・・・残念ながらぼくにはよさがわからないのです

コーヒーオイルは基本的に上にあがります

(オイルはお湯よりも軽いので当たり前)

コーヒープレスは、コーヒーオイルをカップに入れるにはいい方法だと思います

リクツからして・・・そうです

だけど・・・ゴールドフィルターがオイルを溶かすといわれてもねぇ・・・

当然フィルターの目が粗いわけですから微粉が通るのはリクツでわかります

だけど・・・

軽いはずのオイルが通る条件としては・・・かくはんしかありえないのです

そして・・・かくはんはこのタイプのフィルターではまずくなる原因です

・・・・誰かリクツを説明してもらいたいもんです

ちなみに・・・

ペーパーフィルターでもしっかりかくはんさせて抽出させる・・・

と抽出液の上にオイルが浮きます

ペーパーの持っている吸着力なんて・・・しょせんたいしたもんではないのです

紙の持っている吸着力と比べるとコーヒーの持っている吸着力のほうが・・・

だんぜん強いのです

微粒子感と微粉は違う

プレスでたてたコーヒーは必ず微粉を含んでいます

当然フィルターが金属のあらいフィルターですから当然です

ただ・・・きれいにプレスでたてたコーヒーは微粒子感はでません

つまり・・・微粉は入っていますが微粒子感ないのです

そこが重要なのです

微粉が微粒子感の元凶ではないということです

微粒子感の元凶は、コーヒーの粉とお湯をかき混ぜたりすることによる

物理的な刺激が原因だとぼくは考えています

オイル感と微粒子感

ぼくの中ではプレスの持っている性質として

「オイル感」と「微粒子感」のふたつを考えていました

そして・・このふたつはコーヒーの微粒子が大きく介在していると考えていました

プレスの特徴を作っているのはこの微粒子であると考えていました

ところが・・・研究していくうちにこの考えが間違いだとわかりました

プレスには微粒子感など必要ないのです

つまり・・プレスのもっていると思っていた微粒子感は「NG」なんです

上手く抽出するとプレスでは微粒子感はでないのです

そして、微粒子感がでないときにはオイル感が非常に強く感じられることがわかったのです

このオイル感こそプレスの価値なのです

微粒子感や味の劣化が激しいようだったらそれは抽出に問題があるということです

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)