以前は麻袋で生豆が届くとほこり飛ばしをして12キロづつに小分けして冷房の効いたところに保管していました。そんな感じて20年ぐらいやってきたのです。

多分普通に考えたらそんなに悪い保管方法ではないと思います。

それでも細かい部分でクレームがきた・・・

(まぁ・・・代表なんですけどね)

12キロの生豆用の袋ではどうしても生豆が呼吸をしてしまい水分量が変化してしまう・・・

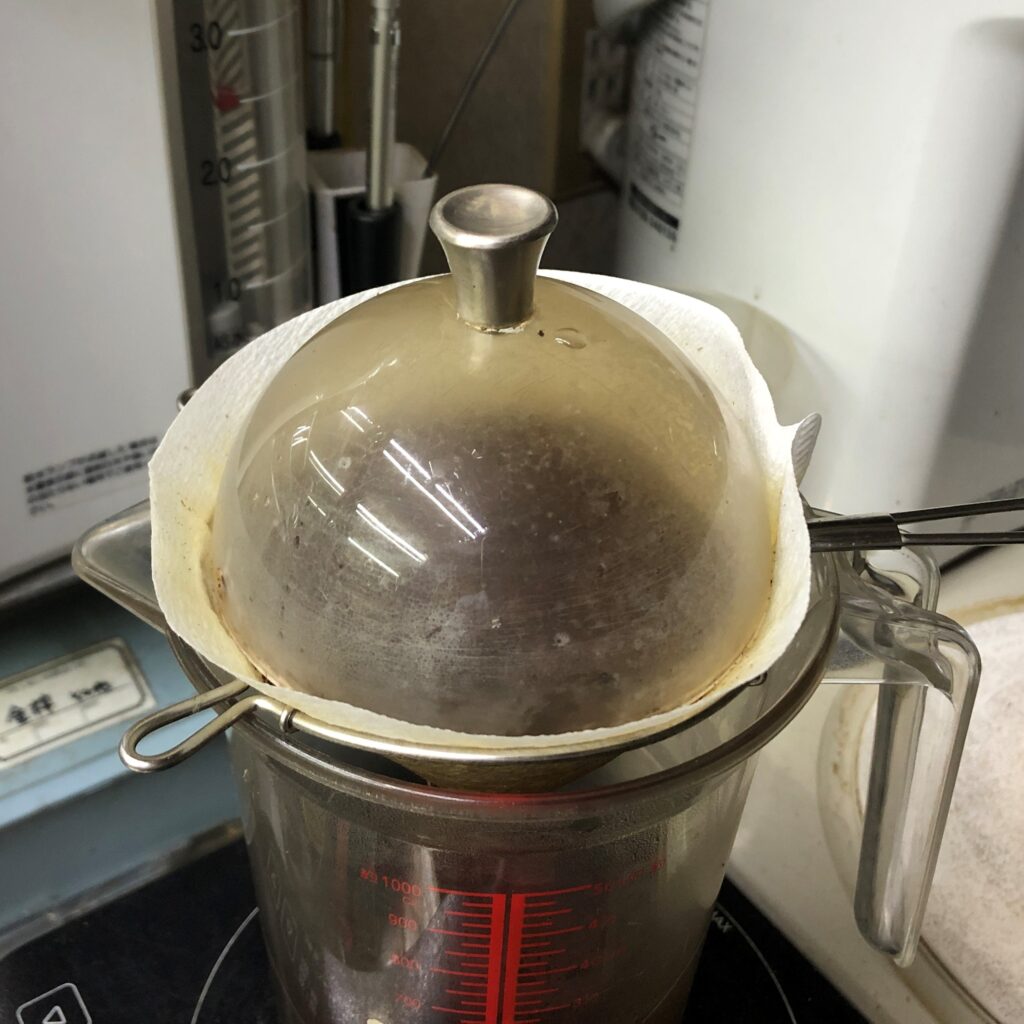

ぼく的にはそれが普通と考えていたわけですが水分計で毎回測定していてあることに気が付いたのです。頻繁にエアコンが入る気密性の弱い部屋では湿度が高くなりやすくその湿度を珈琲豆が吸収して水分量が上がってしまう可能性を持つということ・・・

(代表は・・・それを嫌ったわけです)

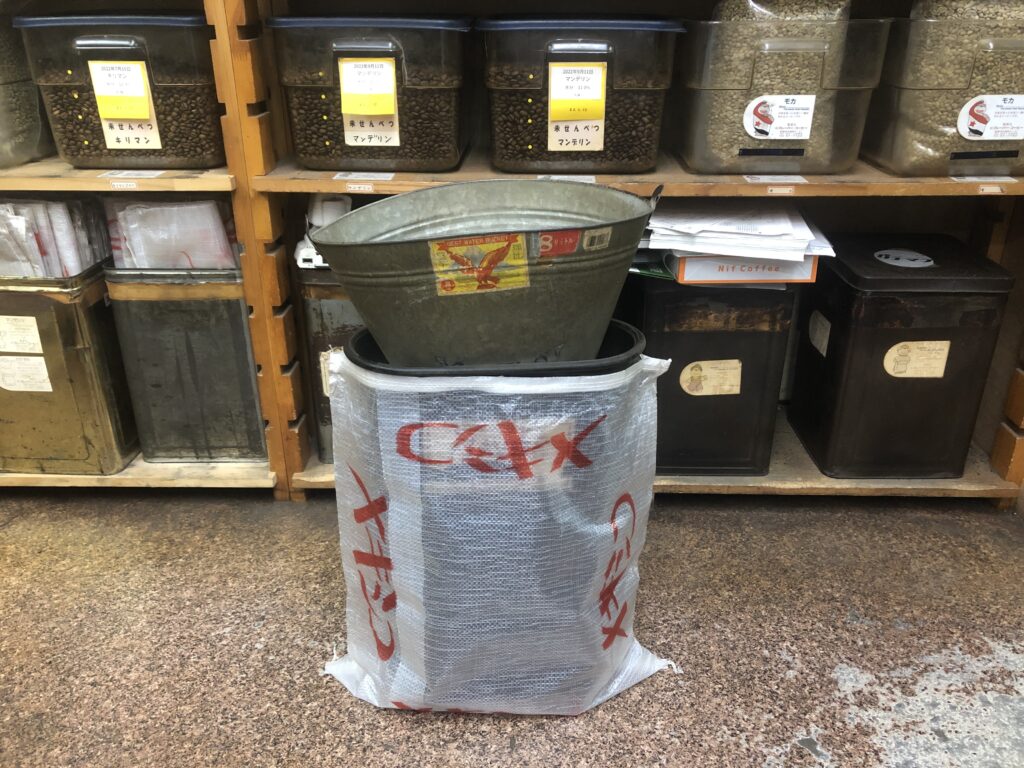

すべての豆を3.8キロづつに小分けして気密性の高い袋に入れて保管する・・・

てなことを代表が言ってきたわけです。

簡単に言うと60キロの麻袋で考えれば15袋に分けねばならないわけです。

8種類の豆すべてを小分けするととんでもないスペースが必要になります。

現在使っている保管庫にどうやったらはいるのか

考えれは結構パズルなんです。

考えれば何とかなるもんです。

この3.8キロの生豆をコンテナに詰めて積んでいくのならばけっこう省スペースになることが分かってきました。しかし、このやり方では60キロの豆が上に伸びることになる・・

そこが大変ではあるけどそれならば気密性の高い水分量も変化しない状態にすることができる。

そして、その豆がいつの豆で水分量がいくつであったかが一目瞭然になる。

そのデーターが焙煎豆まで引き継ぐことができる。

そこまでが分かってくるとがぜんやる気ができてくる。

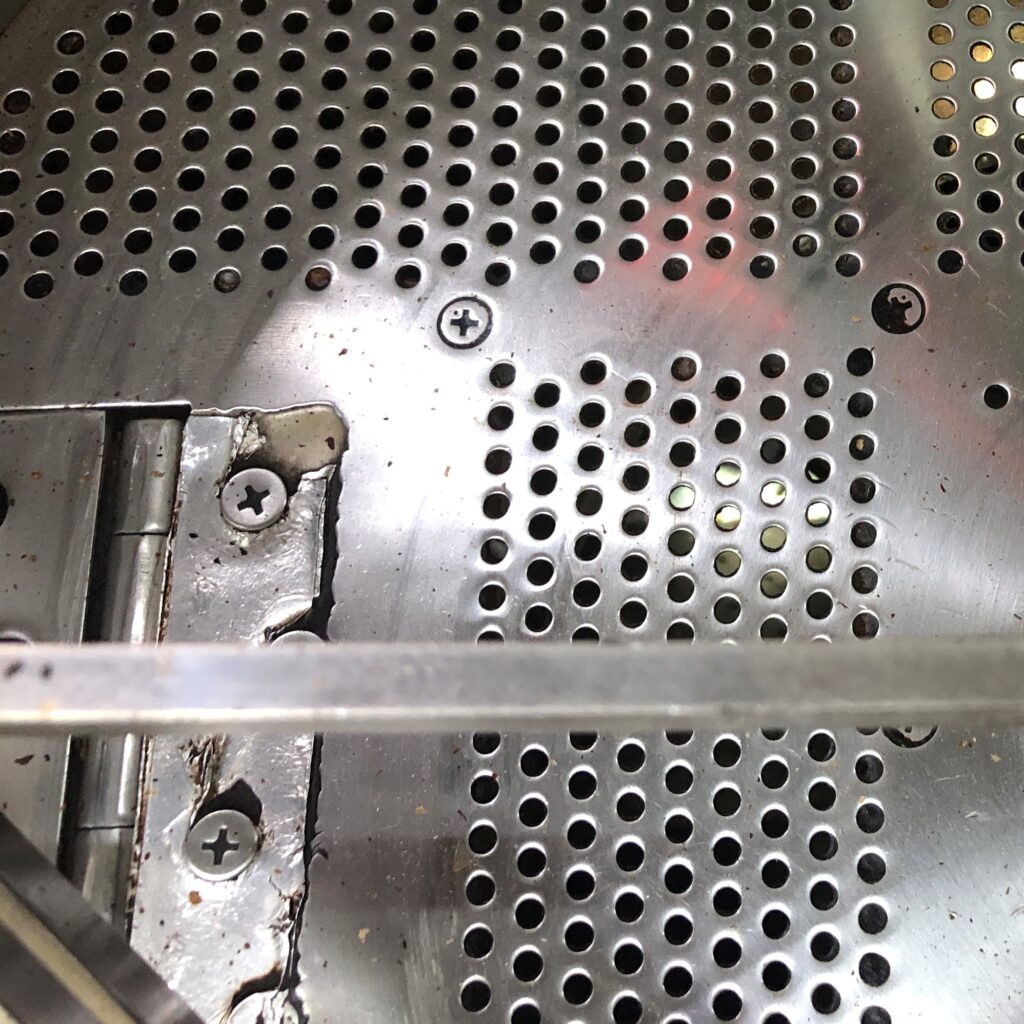

次の改造は生豆の計量部分となる予定です。

ここまでくるともっとバージョンアップを目指したくなるものです。

代表は数字に強いせいか2g単位のはかりで膨張率などを計っているのがずっと不満だったのです。

ぼくは今まで今のはかりで問題ないと思っていました。

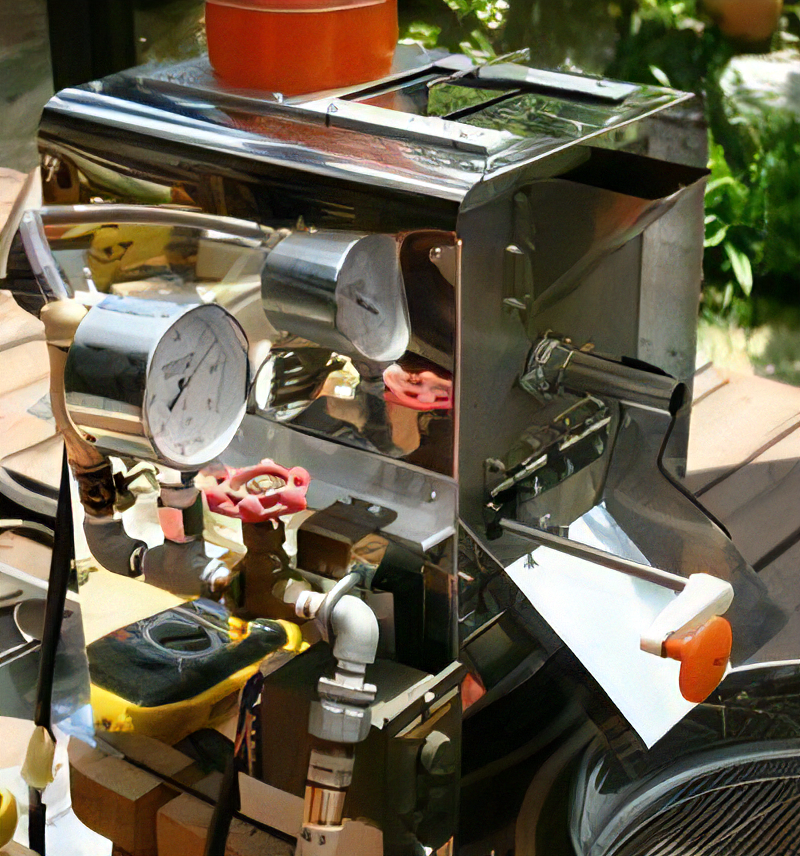

しかし、生豆の計量と煎り豆の計量が同一のはかりで測定できるのならばできるだけ精度のあるはかりがベストです。ということで次は、精度のあるはかりを焙煎機の排出部分採用しようと考えています。

というよりも注文はしてあるんですが届くのが相当後になりそうなのです。