こんにちは。。

こんなに暑いとホット珈琲という気分にはなれないでしょうが・・・

夏にホット珈琲の淹れ方をマスターして、秋以降の珈琲ライフを豊かにしてみませんか?

「8/10 ドリップポットで松屋式」では、ドリップポットを使って、しっかり実技で松屋式をマスターしてもらいます。

珈琲教室用にドリップポット等、抽出器具は揃っているので、基本、手ぶらでお越し頂ければと思います。

実際に自宅で使用しているドリップポットで練習をするのが一番と思いますので、Myドリップポットを持参して頂いても構いません。

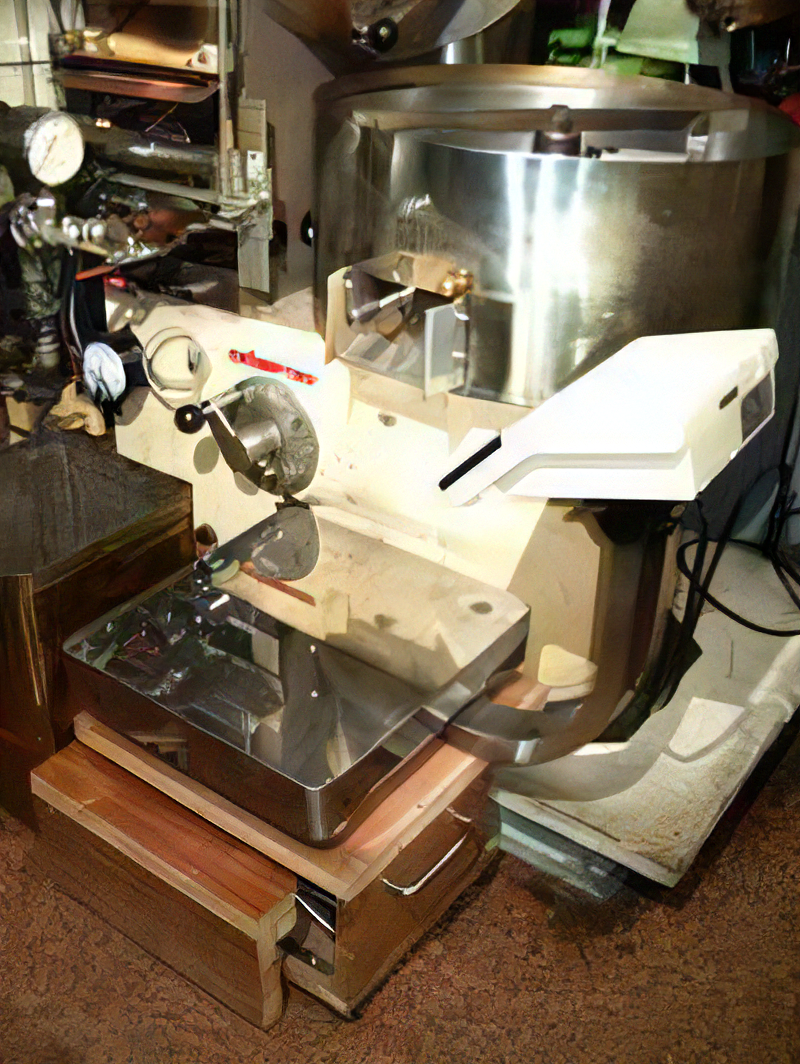

講座で使用するドリップポットは既に廃盤となった「カリタ1000㏄」です。温度計付きです。

このドリップポットは、使い勝手の良さに定評があります。

珈琲の粉に対して垂直に湯を細く注すことが出来ます。

現在、販売されているドリップポットは横に取っ手があり、重心の位置でドリップポットを支えることが出来ないのに対し、このドリップポットは持ち手が真ん中にあるため、重心の真上でポットを支えることが出来、安定して湯が注せ、疲れにくいのです。

大変、好評を頂いていたドリップポットでしたが、廃盤に伴い、入手はほぼ出来ません。

この講座に参加して頂いた方に限り、ドリップポットを購入したい方がいらっしゃいましたら、

そのドリップポットの600㏄(新品)を販売致します。

※1000㏄は在庫がございません。講座で使用したドリップポットは販売できません。

この講座のメリットは、やはり松屋式の淹れ方がマスター出来ることですが、ドリップポットの購入を検討している方にとっては、使い勝手を確認してから購入出来ます。

今となっては、恐らく「カリタドリップポット」を取り扱っているのは、当店だけです。

皆様のご参加をお待ちしております!

![【フレーバー】夏ギフト(水出し珈琲8個)[ギフトボックス入]](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/夏ギフト-1-409x409.jpg)

![【フレーバー】水出し珈琲[ゆかた美人]5個入](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/水出しゆかた-409x409.jpg)

![【フレーバー】水出し珈琲[夏空の誘惑]5個入](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/水出し夏空-409x409.jpg)