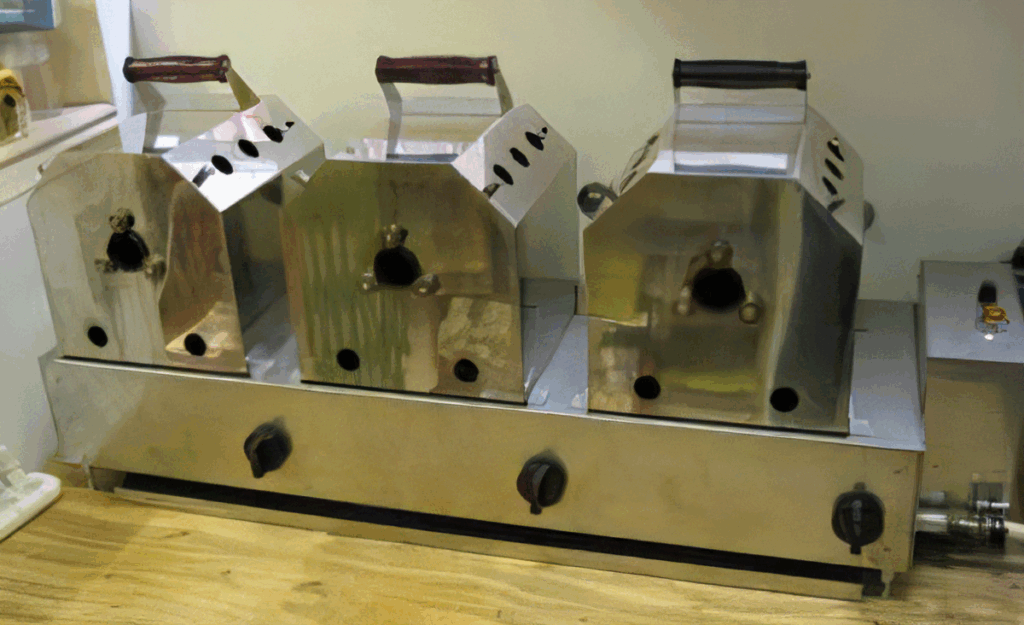

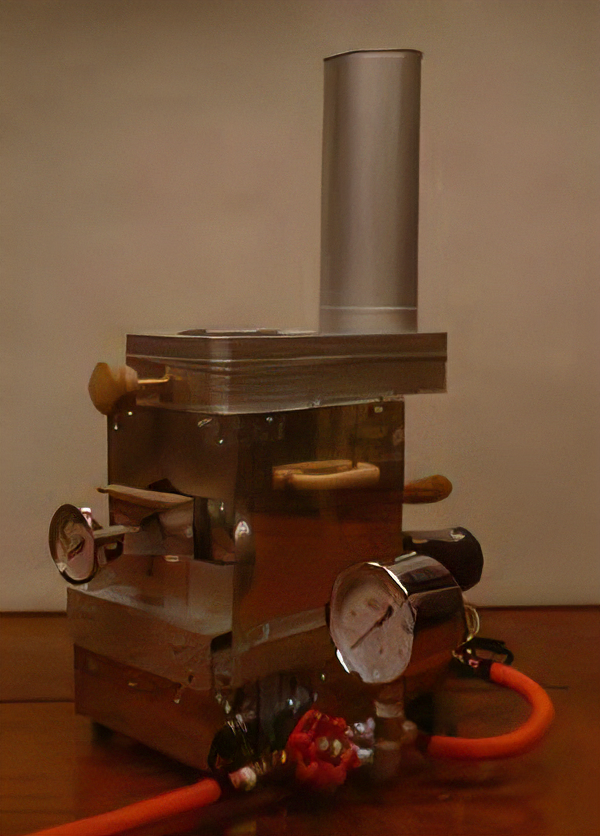

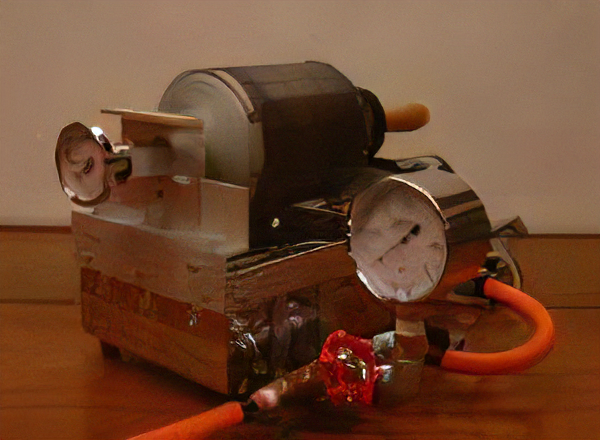

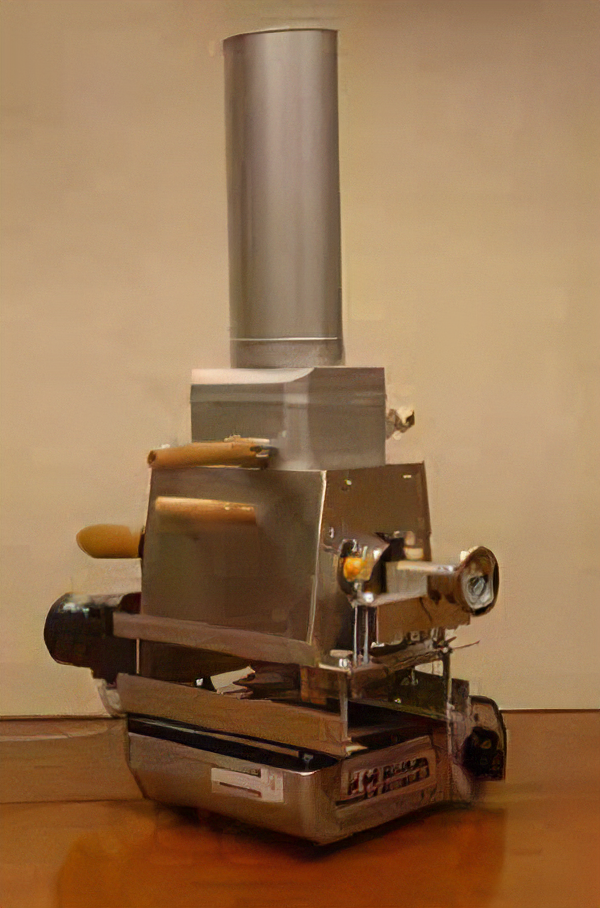

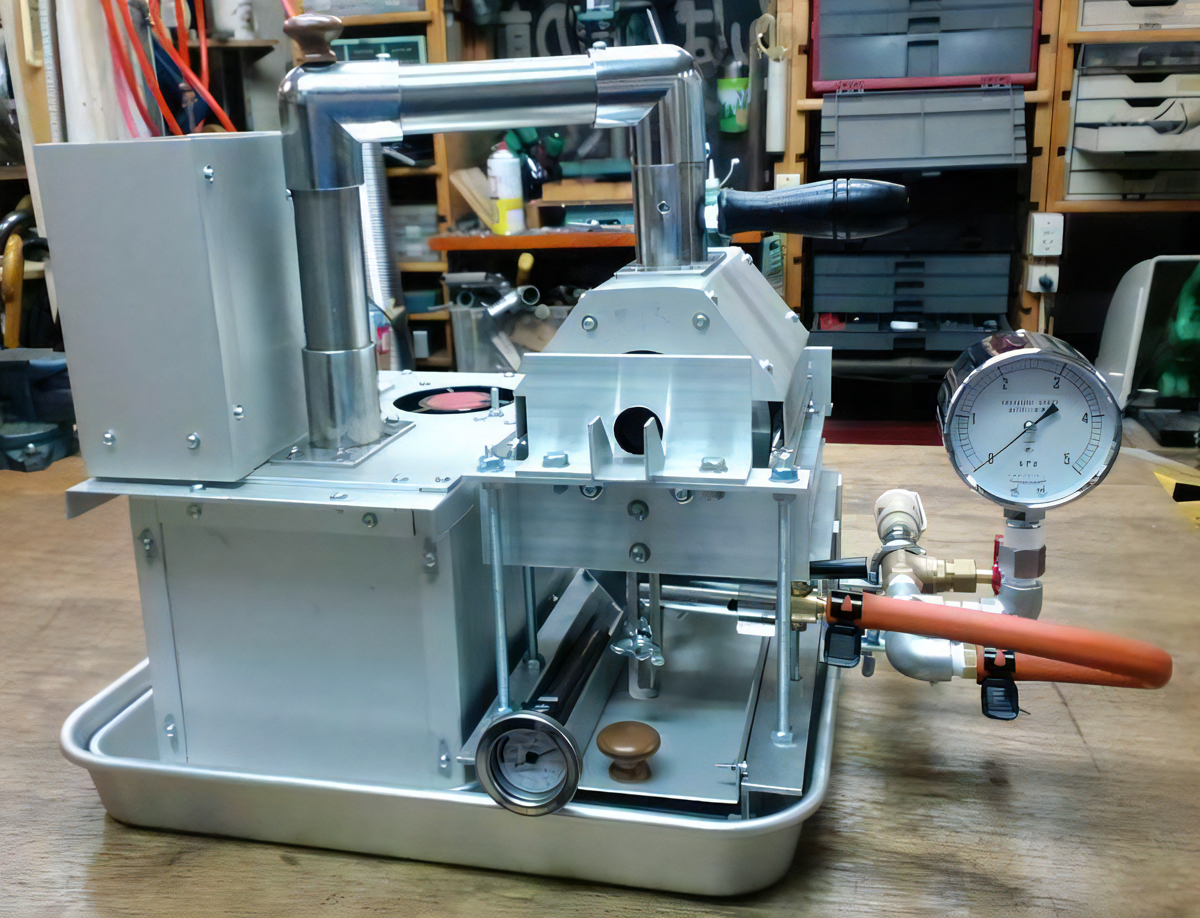

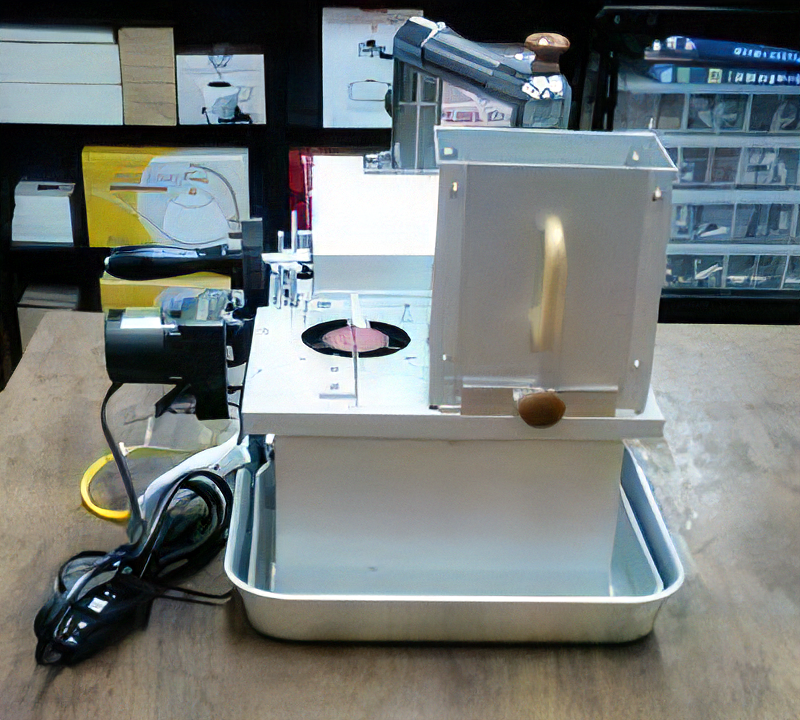

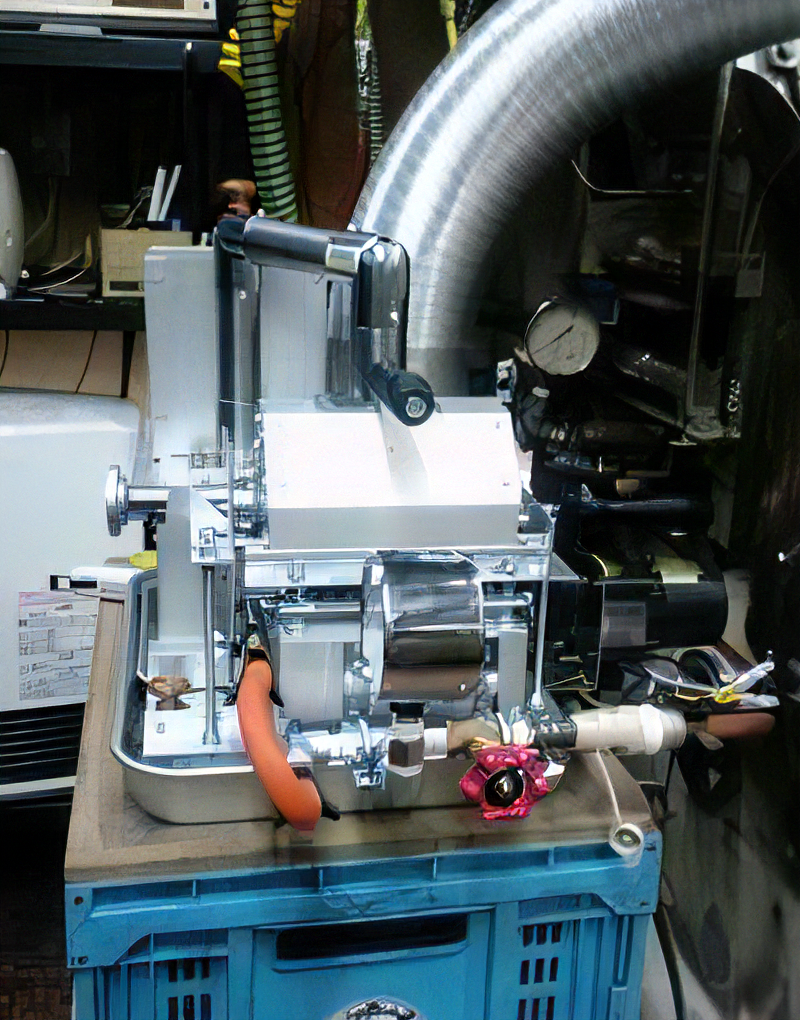

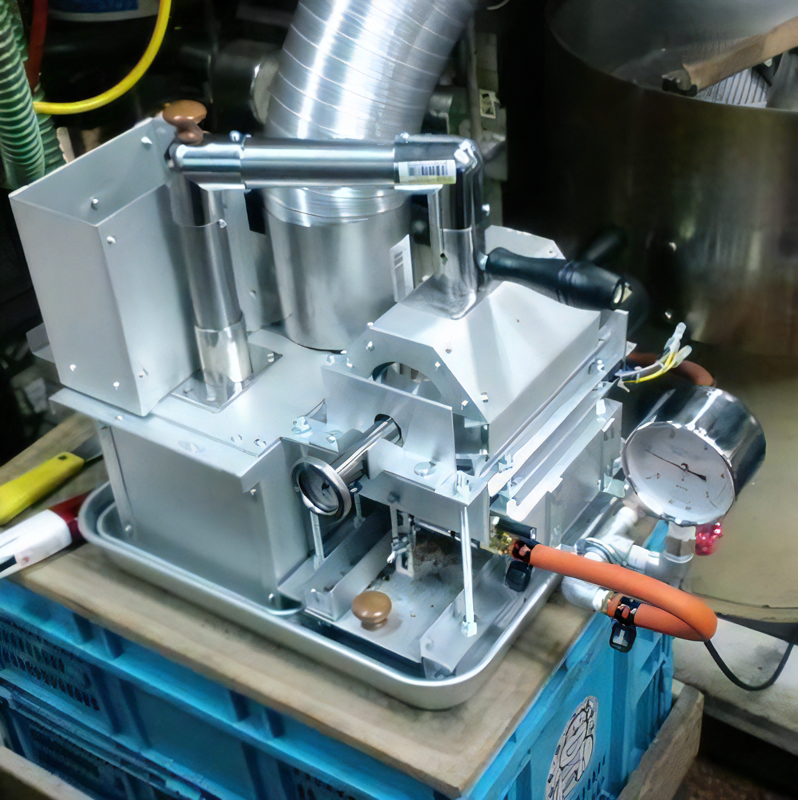

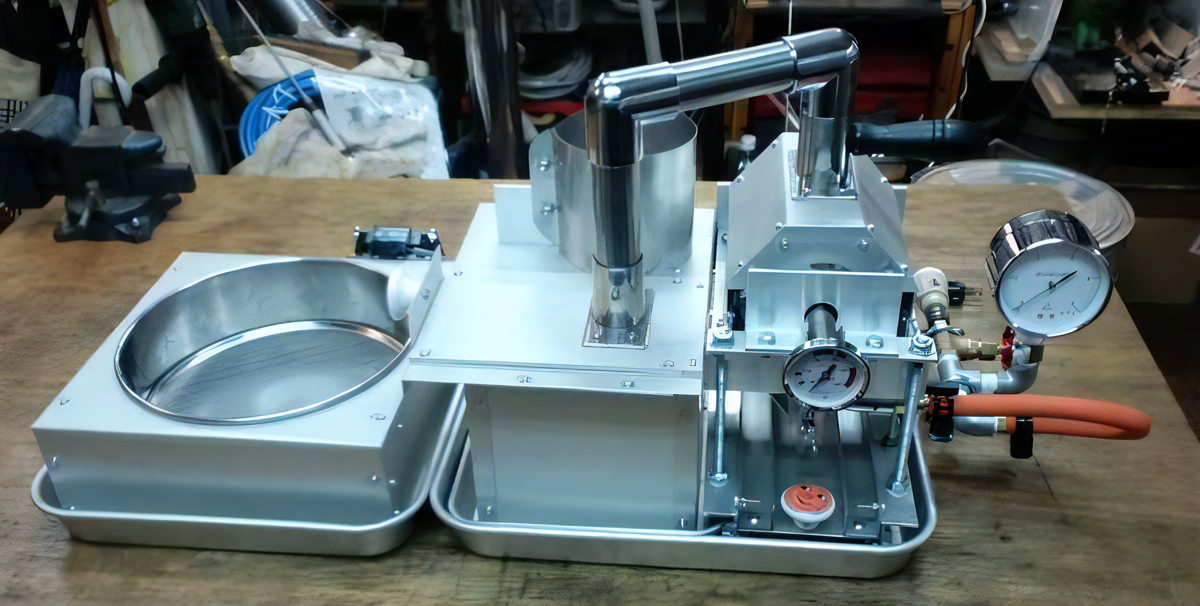

ダクト接続型焙煎機

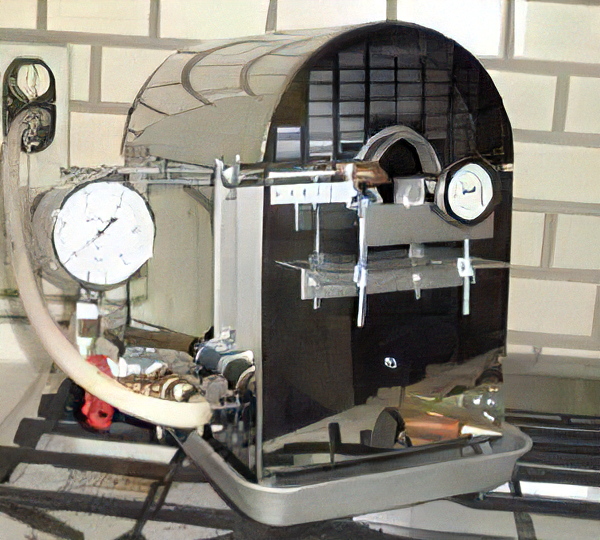

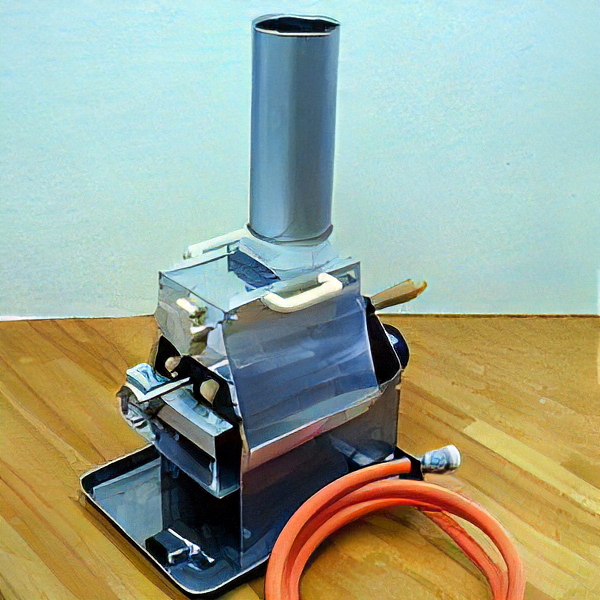

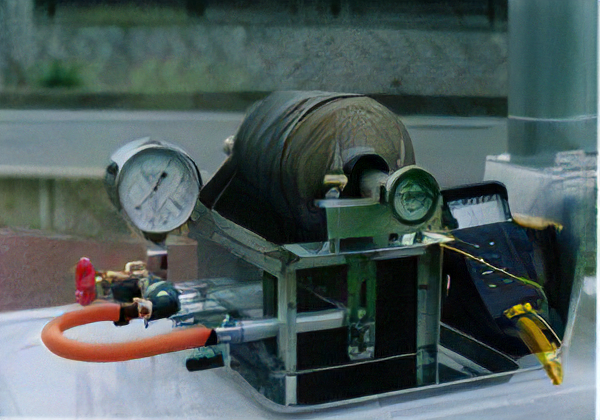

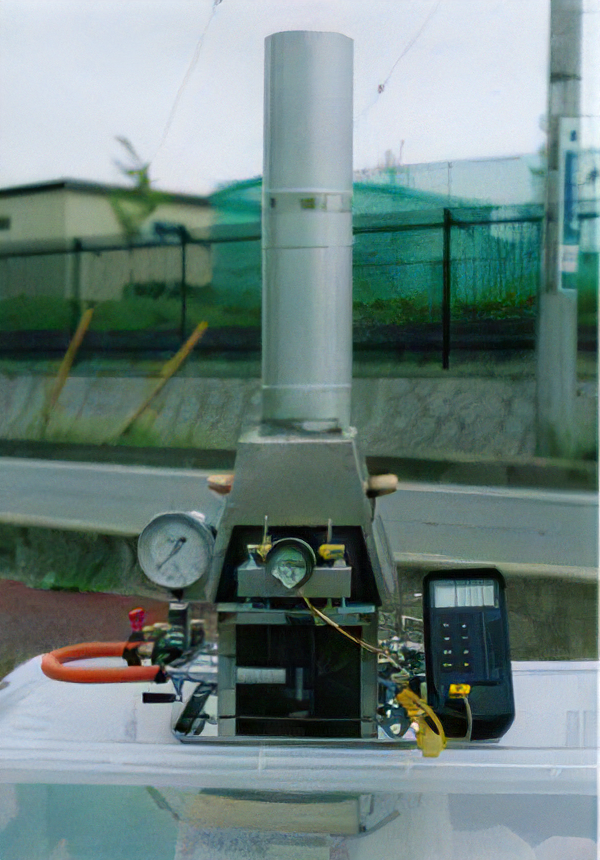

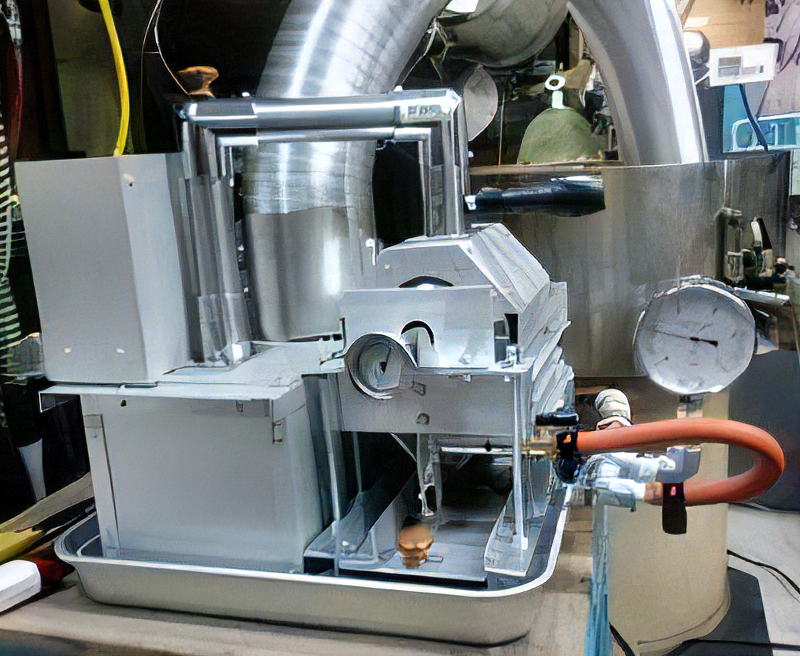

今回の焙煎機の特長はダクトを接続することです。

つまり、室外に煙を排出する機能を最初から取り付けるということです。

これはこれで、やってみるとけっこうおもしろい・・・

どうすれば煙突を簡単に接続することが可能になるか・・・・

とにかく・・・いろいろな意味で勉強になりました。

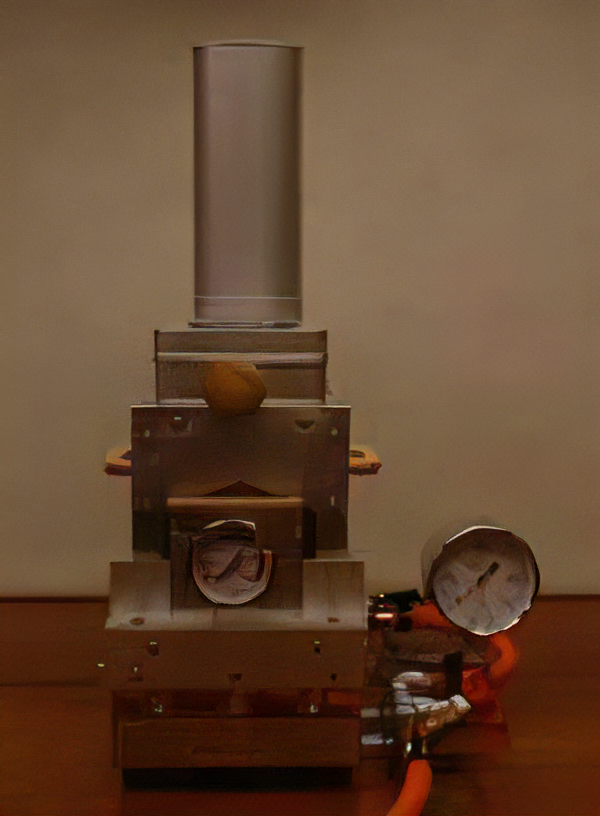

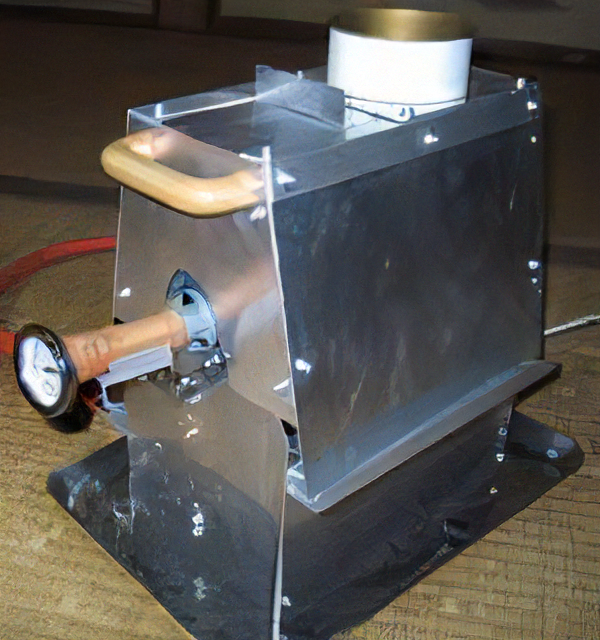

今回の焙煎機の改良点

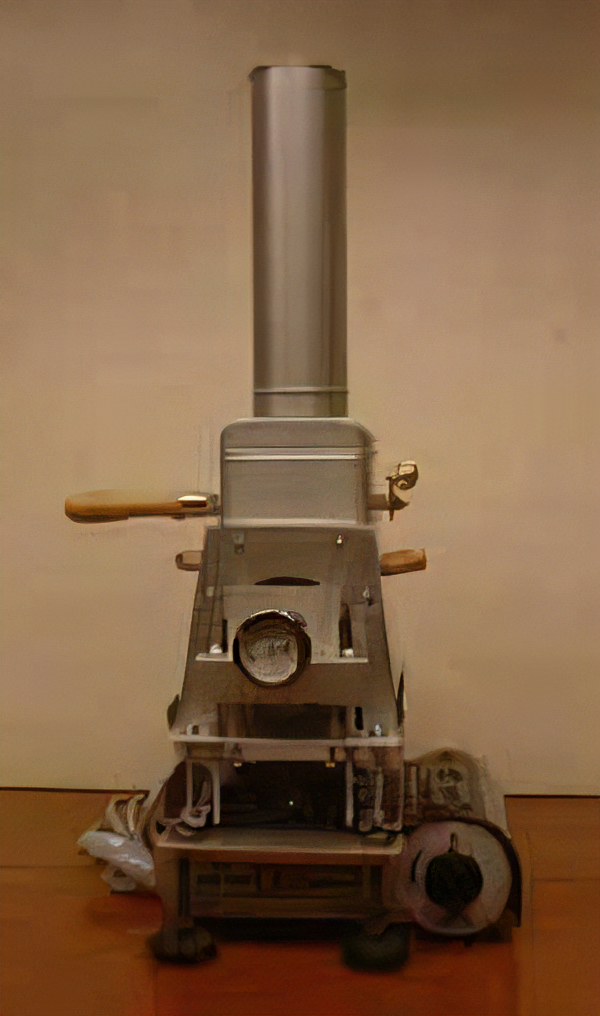

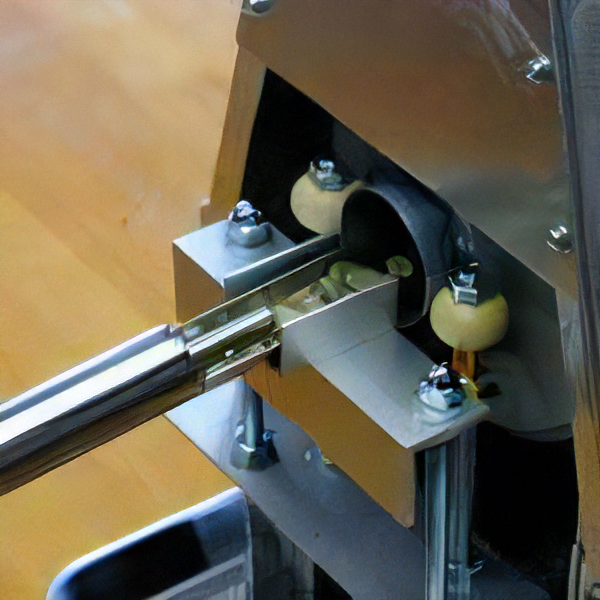

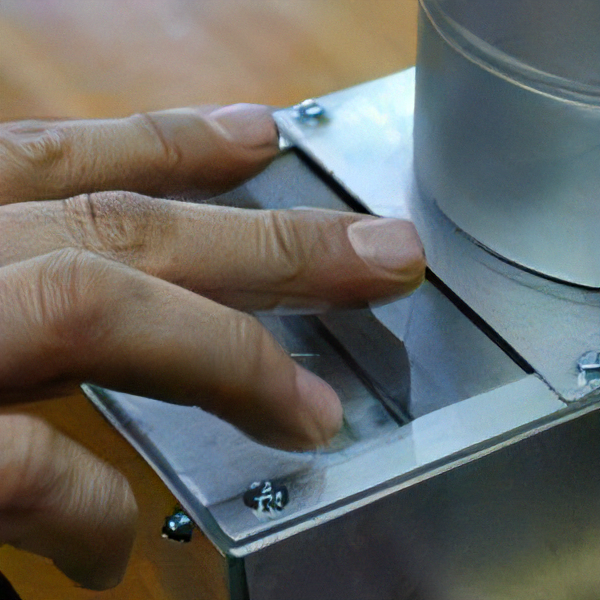

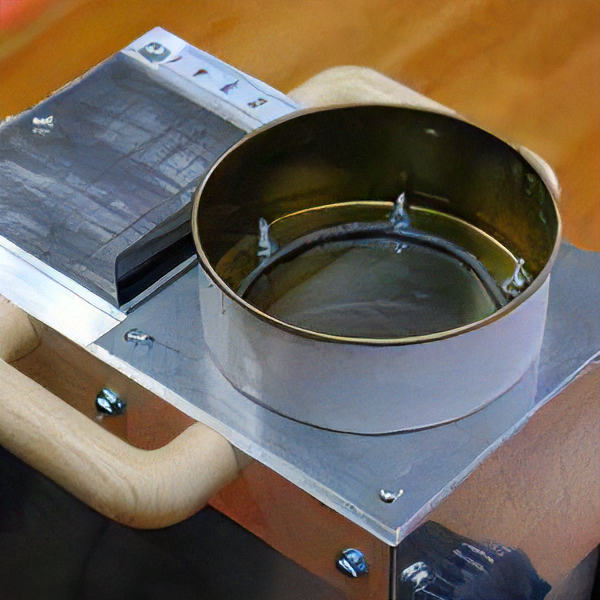

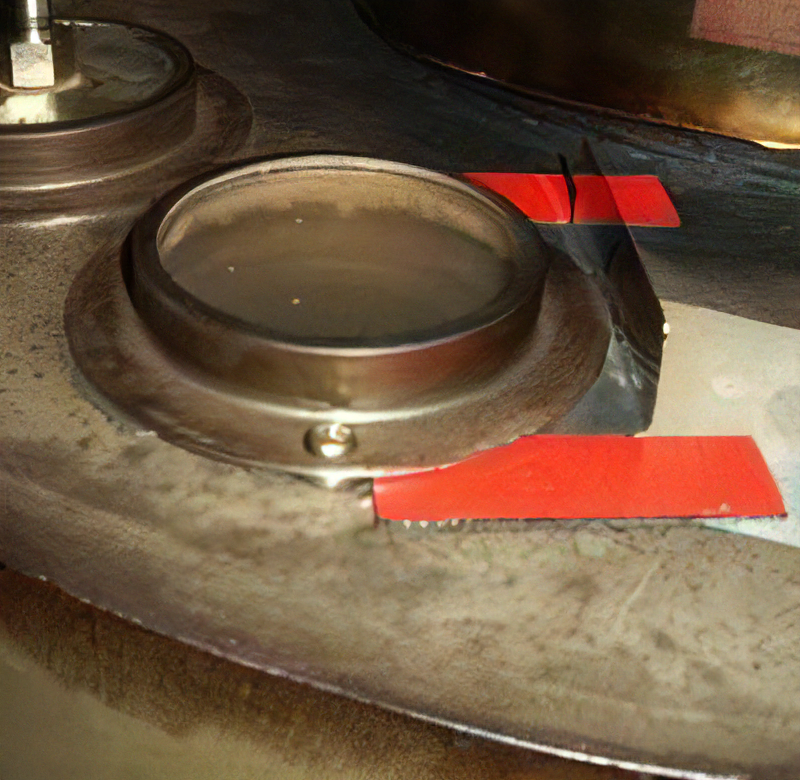

チャフ集め板を取り付けてチャフは灰皿の中央に集まるようにしました。

それによってスプーンをのせる台を灰皿に置くことが可能になりました。

これが思いのほか調子いいのです。

スプーンを抜いた状態ですぐに置く・・・

スムーズに作業をすすめることができます。

ストレスなくできる作業ではミスが起こりにくくなります。

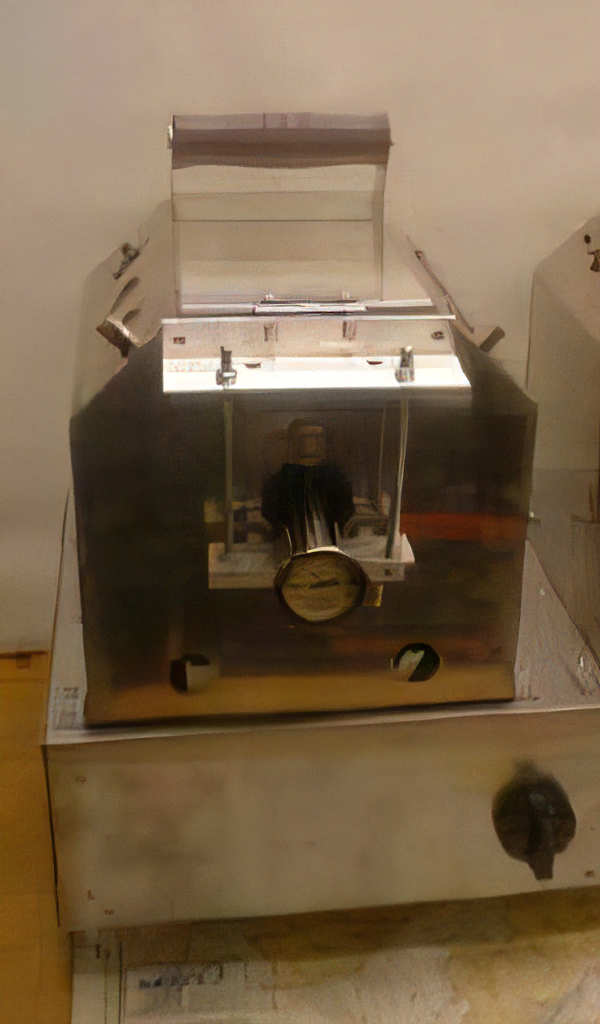

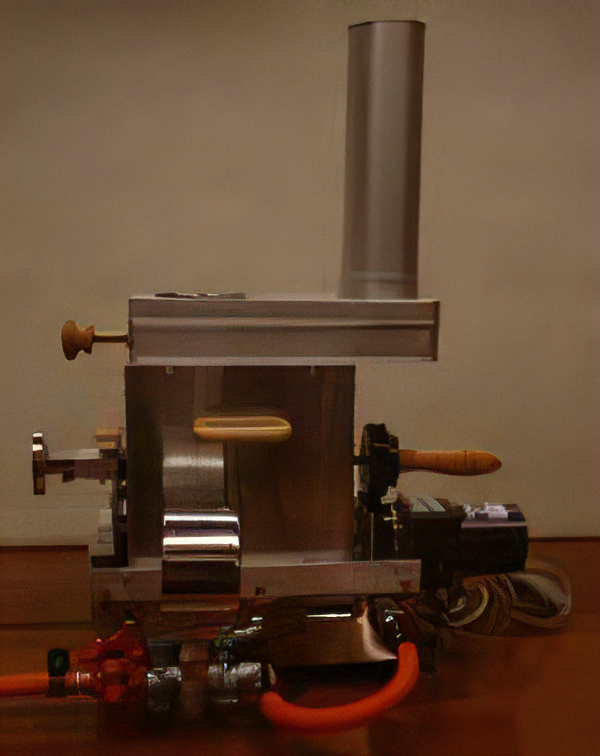

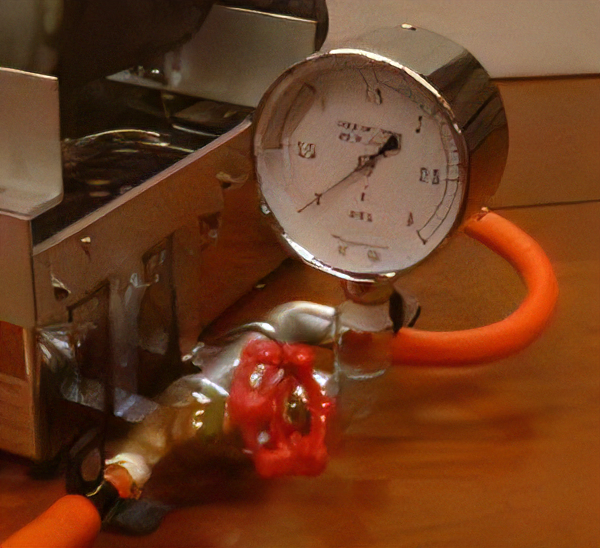

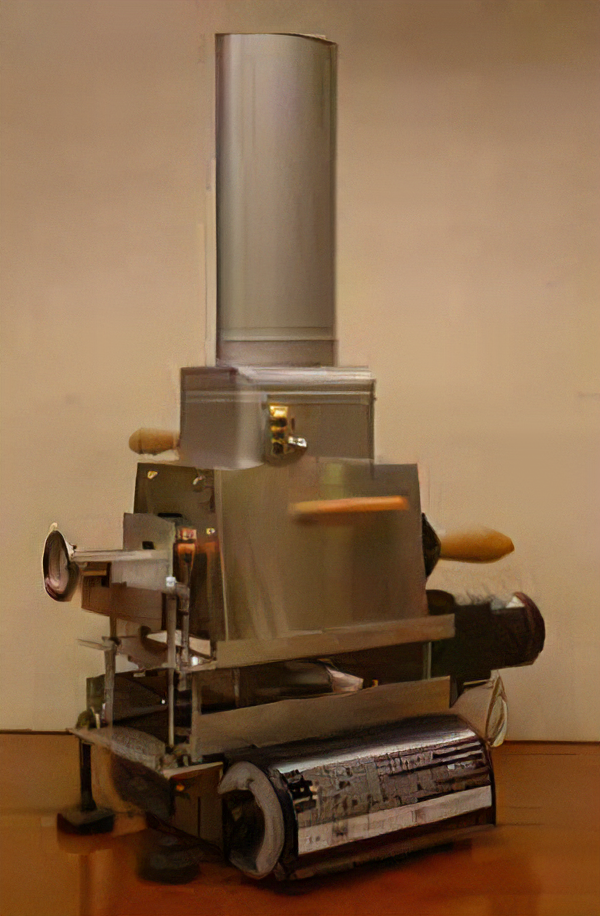

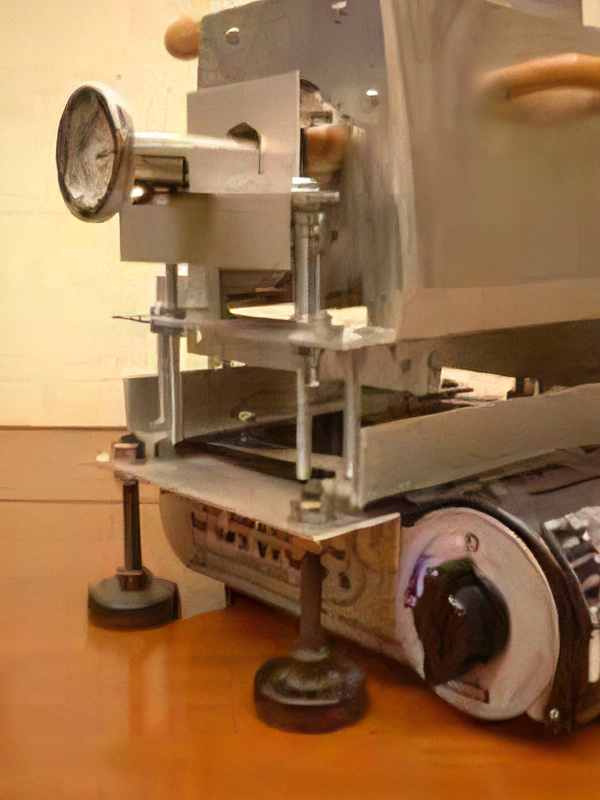

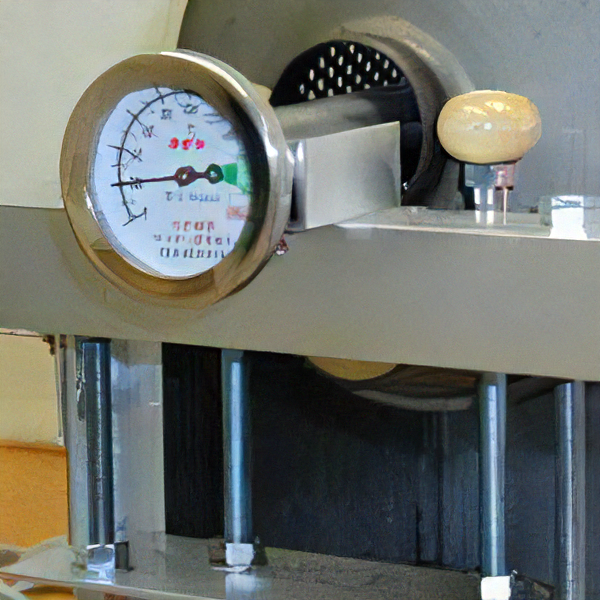

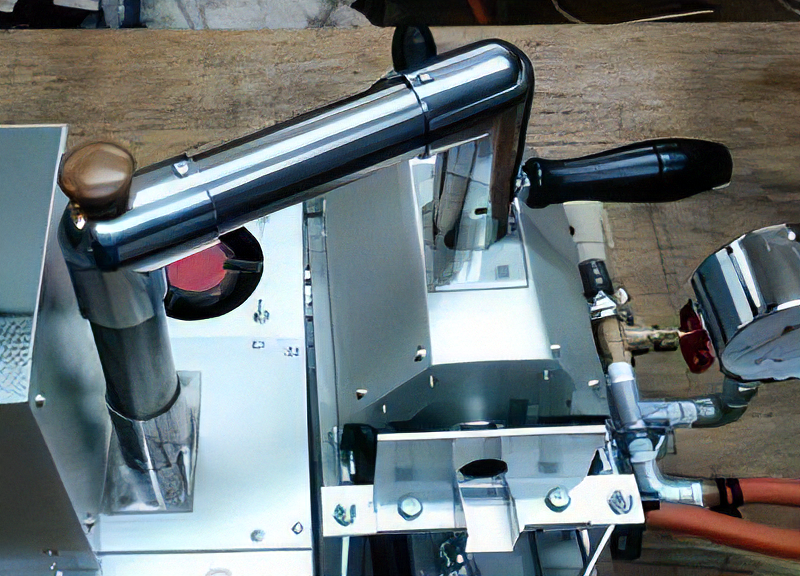

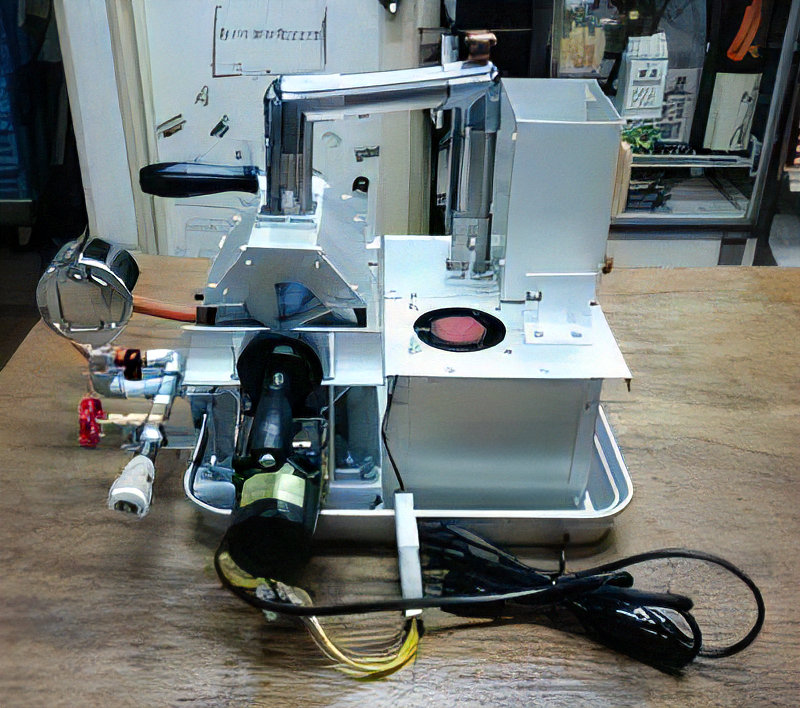

冷却装置部分の改良点

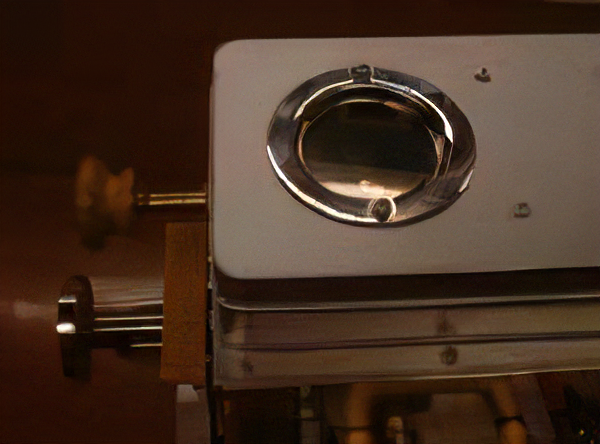

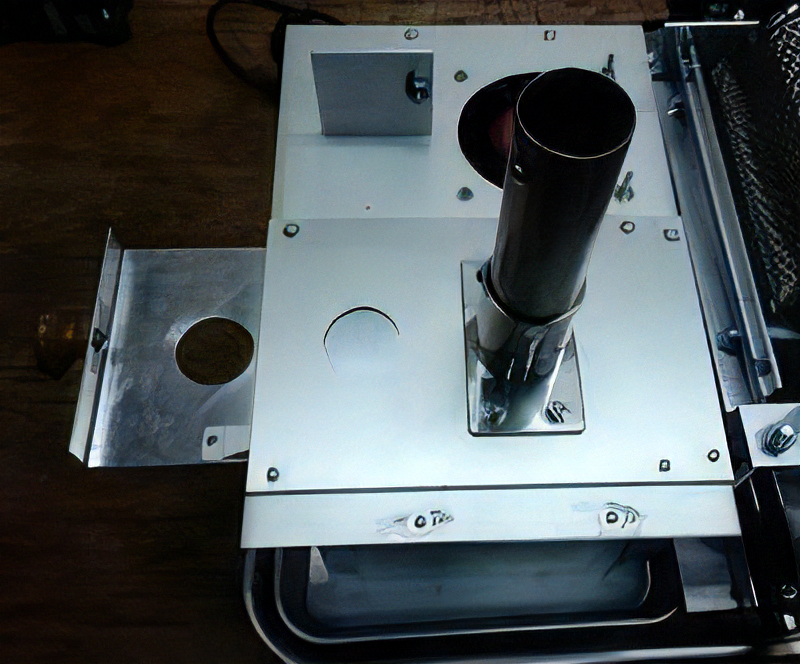

ダクトは100ミリのじゃばら式の煙突を取り付けるようにしました。

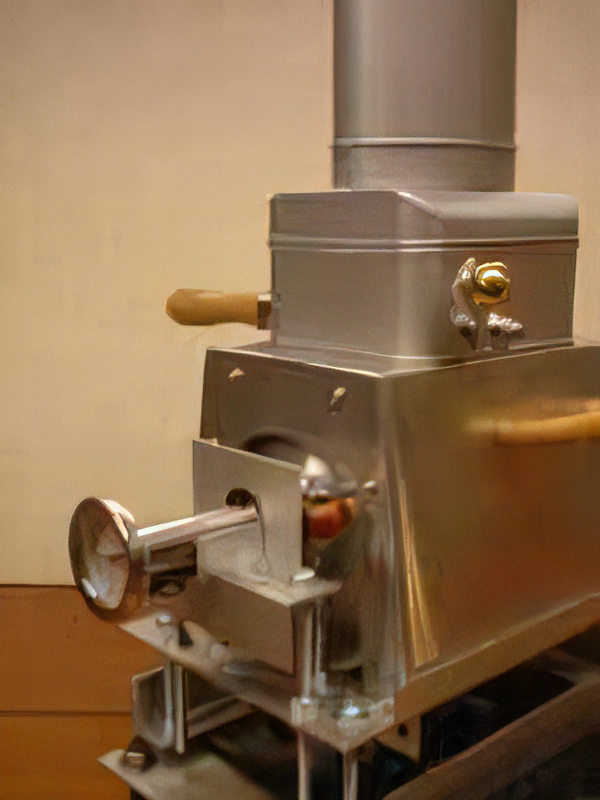

できるだけ簡単に取り外しができるようにとネジ1本で固定できるようにしました。

それを可能にしたのがファンを固定するネジをわざと伸ばして3点で支持できるようにしました。

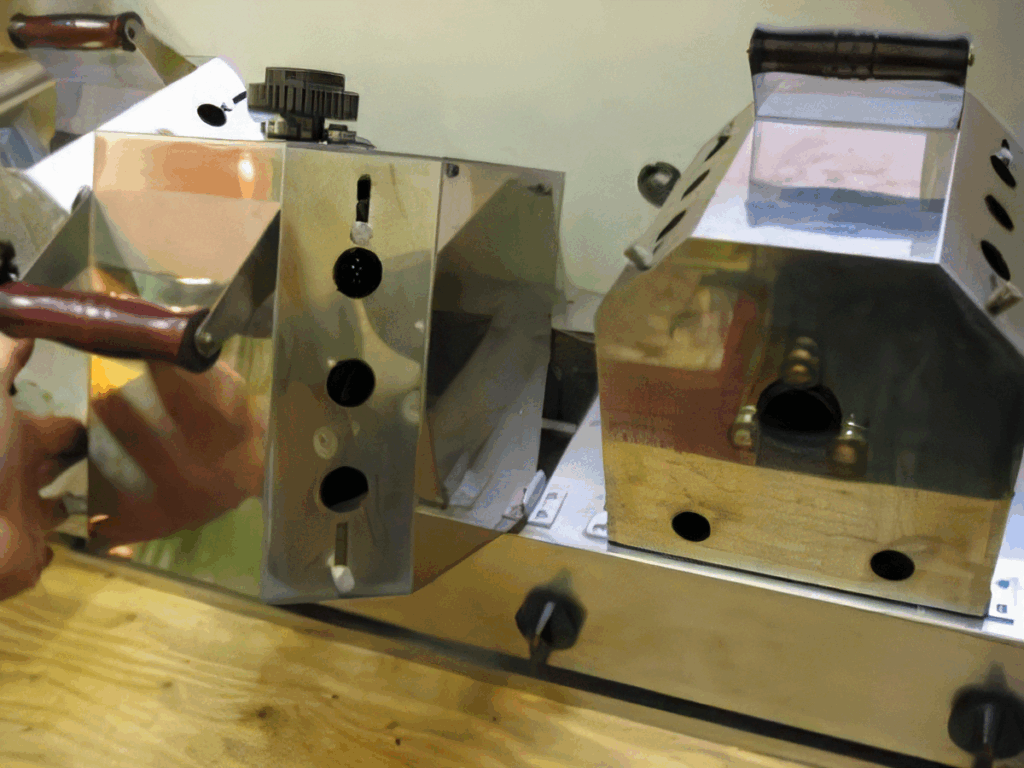

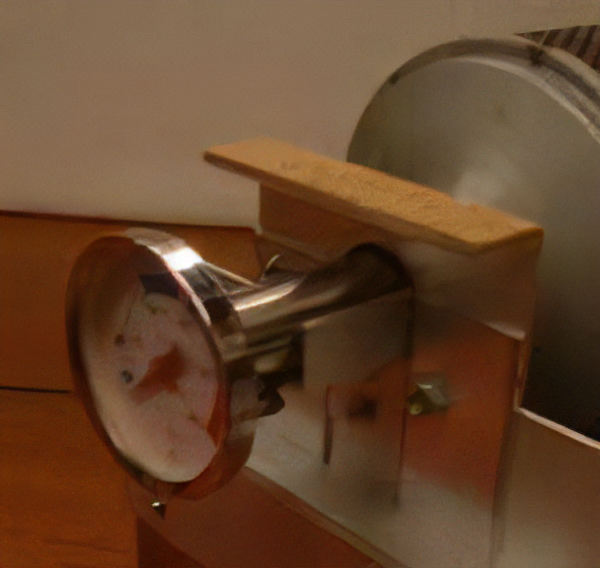

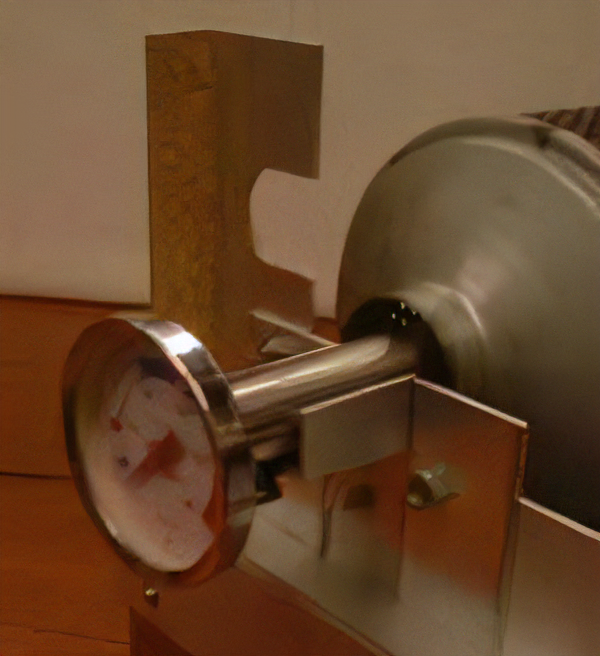

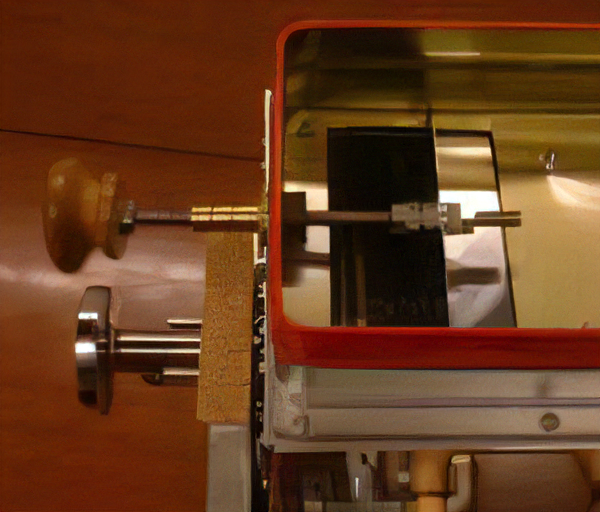

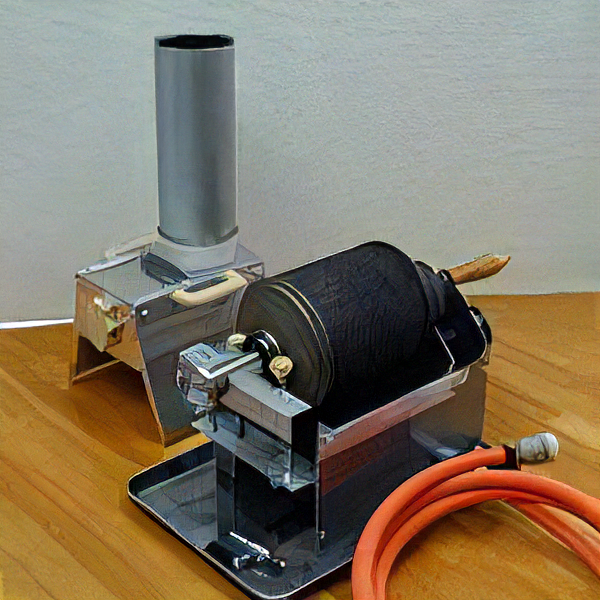

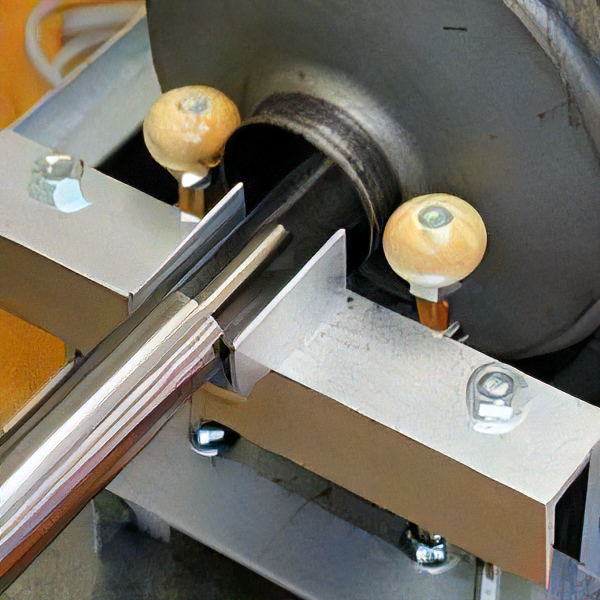

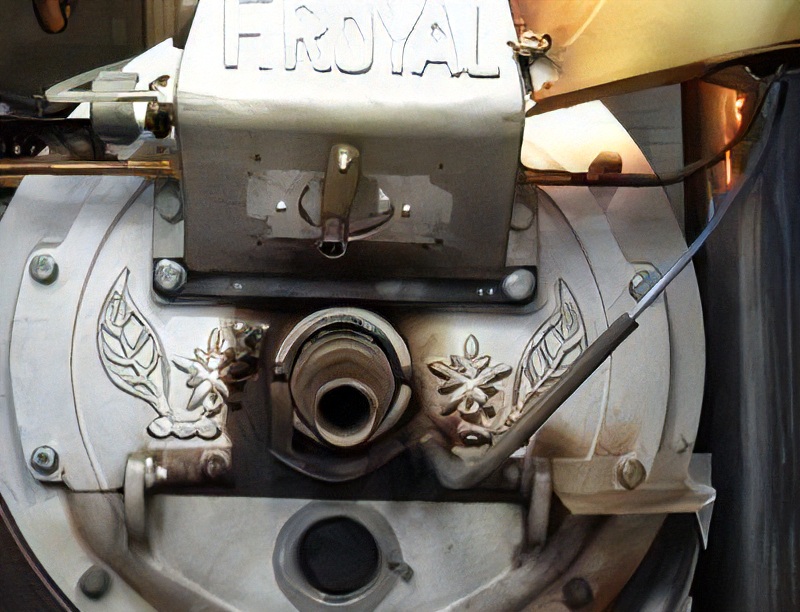

屋根と冷却装置の接続部分

今までの焙煎機と比べると横の配管が長いことと

配管が真横にきていないために接続や取り外しがしにくくなりました。

そこで、冷却側の煙突にもつまみをつけて両手で屋根をはずすようにしました。

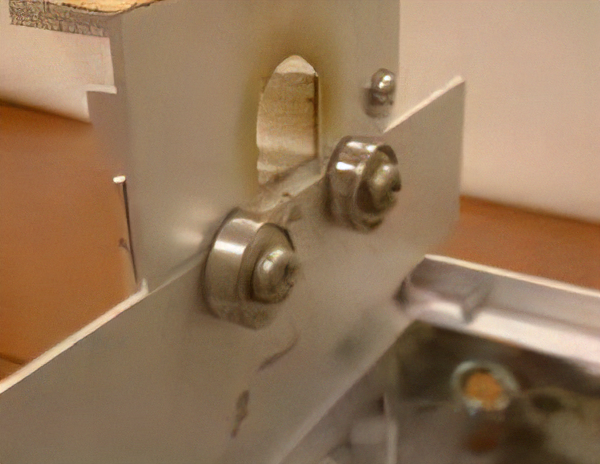

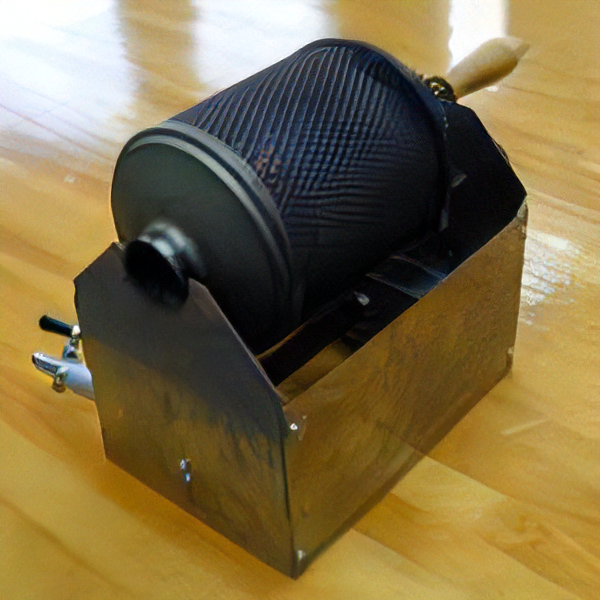

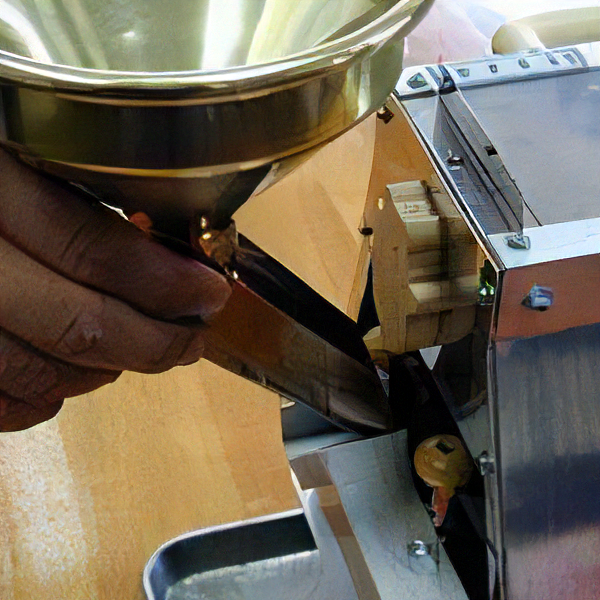

冷却器の改良点

装置としては全く変わりません。

ただ、作り方としては大幅に変更しました。

(見た目は全く変わりません)

最初にパンチングメタルの部分をつくっておき

それに合わせて外側を現物あわせでつくっていく。

特に・・・

コの字形に曲げる時は、片側を曲げておき

そこで寸法をとってもう一方を曲げるようにする。

このやり方により曲げによる誤差が半分に防げるようになるわけです。

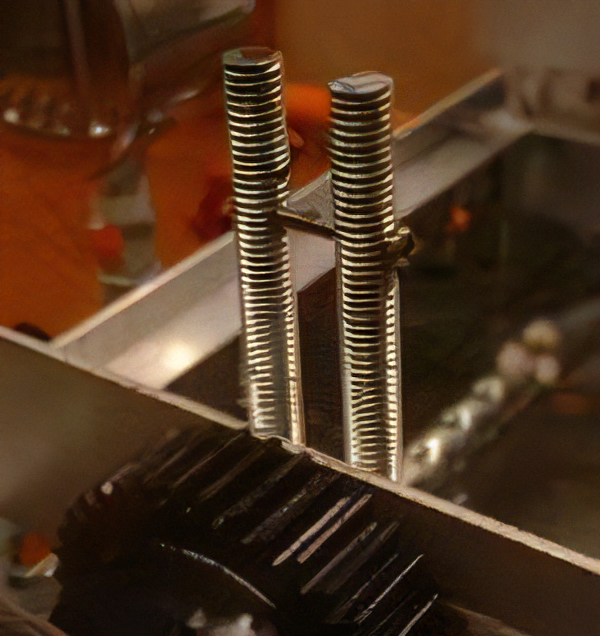

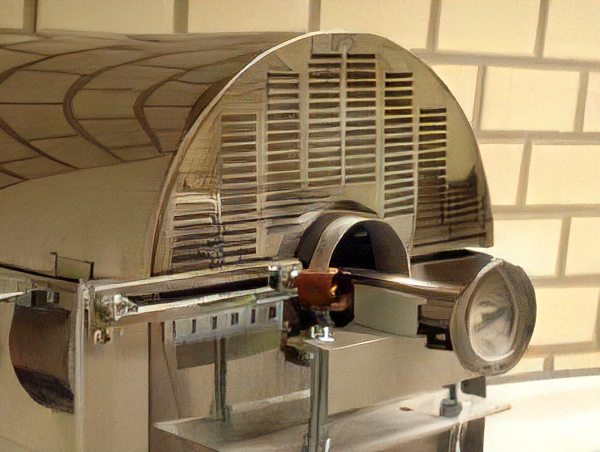

排気ダンパーの改良

この部分も作り方では改良しました。

冷却装置本体と上ふた部分の接続を外側のアングル部分のネジ止めにしました。

これにより、排気ダンパー部分との干渉なく取り付け取り外しなどに苦労せずにすみます。

このような機械は、部品点数が増えても

後で改造したり修理が楽なように工夫することが大切だと思います。

試運転の感想

排気用の煙突があるのはいいです。

なんせ・・・

部屋が煙だらけにならなくてすみます。

ただし・・・

煙を確認できないためにどれぐらい煙がでているかをチェックできないことは欠点です。

慣れてくれば煙は外に排出されるほうがやっぱり楽です。

次回つくるときはスプーンを排気チェック機能付きスプーンにしてみますか・・・

番外編

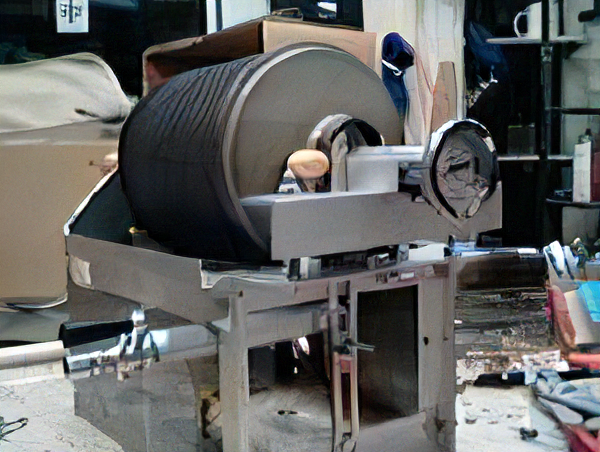

今回は焙煎機を2台いっぺんにつくりました。

そこで効率よく作るために材料を置いておく棚をつくりました。

これによりチャンネルやアングルなどをしっかり分けて置いておくことが可能になりました。

それと吊り棚を作業台の上に取り付けました。

ここにドライバーやレンチなどを載せて置くようにしました。

これは非常に作業性がアップして良かったです。

そして、焙煎機をつくり終わったら天井に棚が収納できて邪魔にならずに助かりました。

近所の「K」さんにドリルの砥ぎ方を教えてもらってドリルを砥ぐようになりました。

これがけっこうおもしろかったです。

わざわざ刃先が砥げているかを顕微鏡でチェックして使ってみると

見事に切れるようになってちょっとした驚きでした。

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)