前回の失敗を反省しスマホを満充電して望みました。

録画が途中で止まるようなヘマはまずいですからそれに関してはばっちりでした。

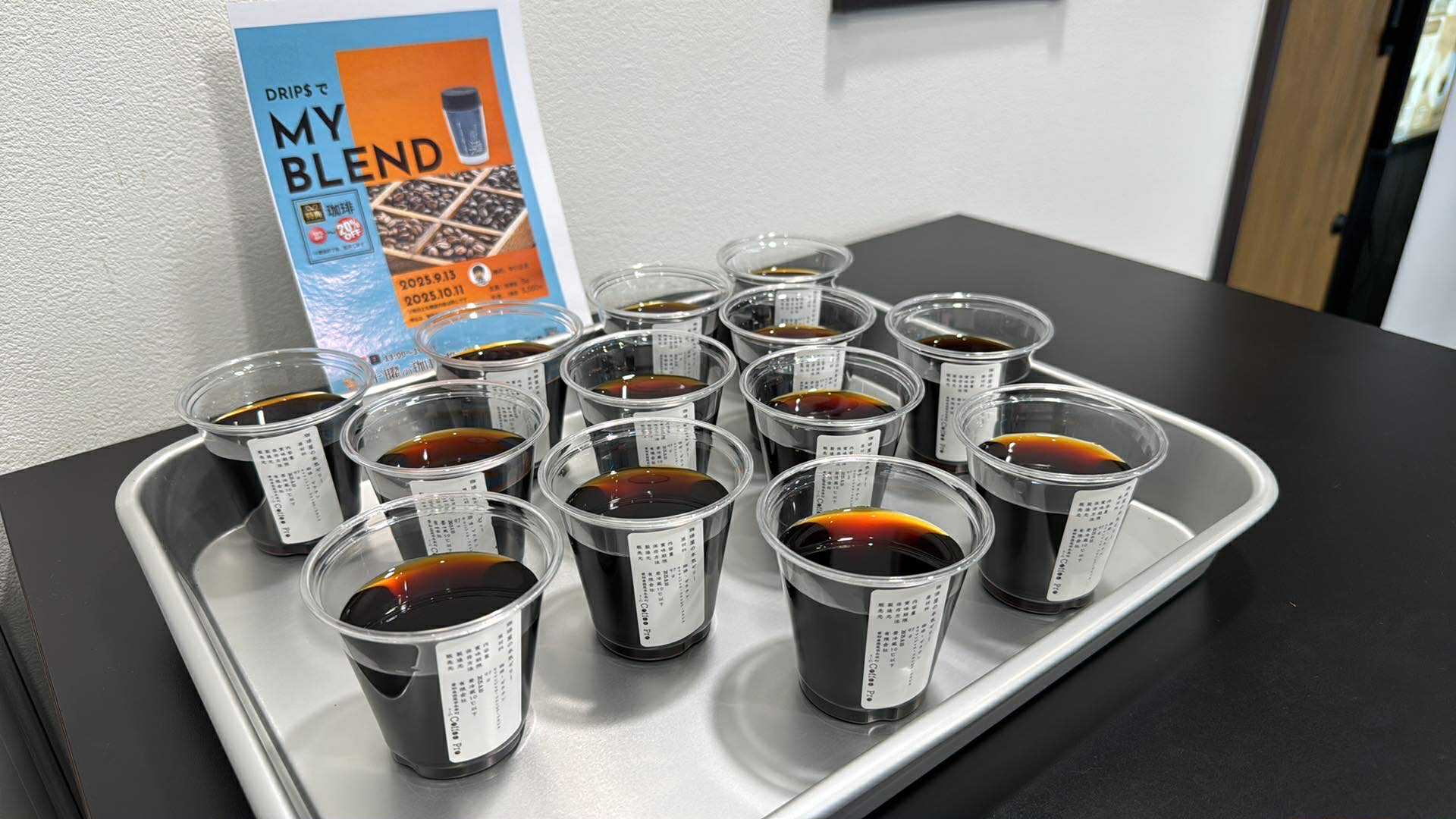

始まる前に受講者の緊張をほぐそうと珈琲ゼリーをカップから綺麗に抜く方法を見せようとしたのですがこれが結構面白かったのです。

前日に計量カップで作った珈琲ゼリーを綺麗に抜く方法を試して結構自信を持っていたのです。

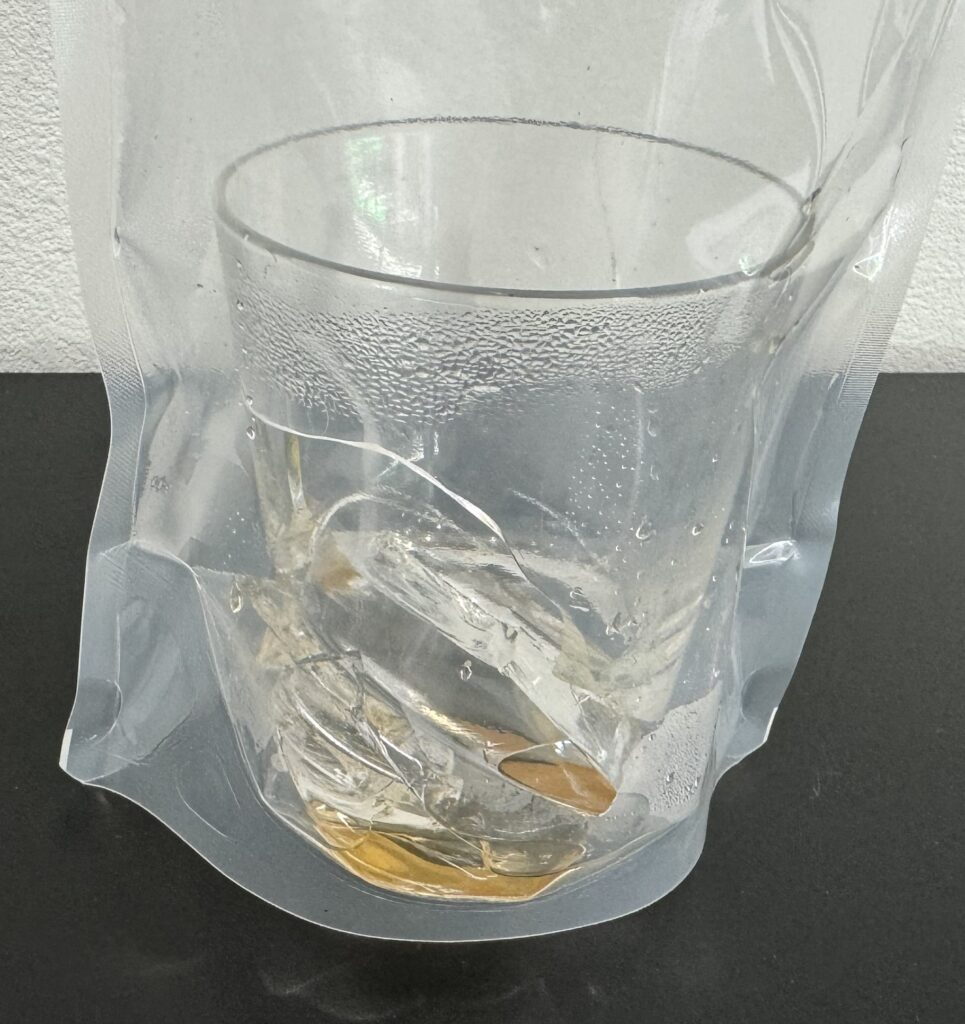

ゼリー容器をお湯に浸けて容器との接触面のゼリーを溶かし容器を横にすることによりゼリーの自重で容器とゼリーの間に隙間が出来て空気が入り込んでゼリーが綺麗に抜ける・・・

・・・はずでした。

ただし今回はゼリーがグラスに入っていた。そこがぼくの誤算でした・・・

お湯に浸けて温めている時に・・・

パキッ・・・

お湯の中で底が抜けたグラスとお湯に溶けだしているゼリーがちょっと面白かったです。

これにより初めての人たちの気持ちがほぐれた感じが良かったです。

ちなみに・・・今回のゼリーの硬さはゼラチン10gで650ccを中心に試したんですが実験では750ccの硬さのゼリーまで作ったんです。(数字が大きいほど柔らかい)

750ccの一番柔らかいゼリーが残っていたのでゼリーを外す動画を撮ってみたらちょっと残念な動画になってしまいました。容器から出したら自重で崩れちゃいました・・・

ちなみに・・・珈琲教室自体は何も問題なく3時間ぐらいで無事終了しました。

-

販売中の商品

【Pits】Milk Brew Coffee価格帯: ¥600 – ¥2,500 (税込)

【Pits】Milk Brew Coffee価格帯: ¥600 – ¥2,500 (税込) -

販売中の商品

![【フレーバー】夏ギフト(水出し珈琲8個)[ギフトボックス入]](https://coffee-pro.jp/wp-content/uploads/2024/06/夏ギフト-1-409x409.jpg) 【フレーバー】夏ギフト(水出し珈琲8個)[ギフトボックス入]元の価格は ¥3,780 でした。¥3,380現在の価格は ¥3,380 です。 (税込)

【フレーバー】夏ギフト(水出し珈琲8個)[ギフトボックス入]元の価格は ¥3,780 でした。¥3,380現在の価格は ¥3,380 です。 (税込)