大阪にヤスナガコーヒという会社があります。

そこの抽出法は、けっこうマニアックなんです。

ドリップ法

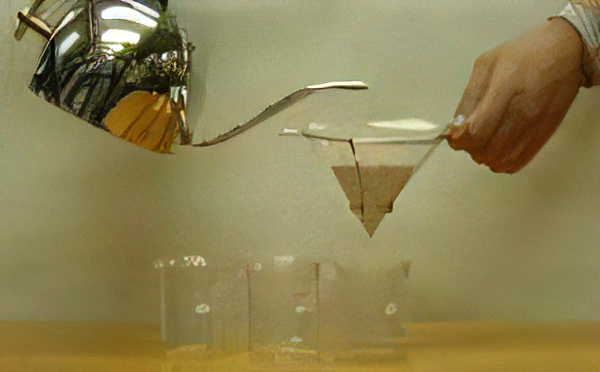

1.コーヒー粉(一人分10g前後)をネルまたは、ペーパーに入れセットする

2.一度沸騰したお湯を70度まで下げてドリップを始める

3.一回目のドリップするお湯の量は、全体の三分の一をゆっくり注ぎ、ふたをして 30秒待つ

4.二回目も中央から「の」の字にゆっくりとまわしながらドリップする。

その後、二回または三回にお湯を分けてドリップする

*下ポットにドリップされたコーヒーは、「香りと味」が花にたとえますと、 つぼみ状態になっているのです。

*飲むときは、必要量だけを強く沸騰してください。

そうすることで、花が開いた状態になるのです。

*残したコーヒーは、夕方(長時間経過後)になって、煮沸かしても 苦味のないおいしいコーヒーが飲めます。(香りは、減少する)

*コーヒーの一番高い香りが出てくる温度は、72度くらいといわれています。

ヤスナガコーヒ株式会社 パンフレット引用

この抽出法は、面白いと思いました。 これと松屋式ドリップと 百珈苑 さんの「湯の花を差す」というアイデアを使えば、コーヒーを挽いたときの香りをカップにいれるという 最高級のドリップ技術が一般の方にもできると思います。ちなみに、このやり方では松屋式の苦手な 一杯だしがうまくいきます。

必要なだけお湯をはかります

5杯分をつくる場合、5杯の目盛りまでお湯を 注ぎます。通常コーヒーをドリップすると2割程度 コーヒーの粉がお湯を吸うのでその分だけ余分に お湯を用意しなければなりません。 しかし、今回はあとで氷をいれて補充されるのであまり余分にお湯をいれなくても OKです。(ちょっと、多めのほうがいいですけどね)

ドリップポットに移して沸騰させます

完全に沸騰させてください。 他のやかんで沸騰させてもOKです。 なぜ完全に沸騰させるかというと、いつでも同じ温度にするためです。 この抽出法では、お湯の温度が一番重要なんです。

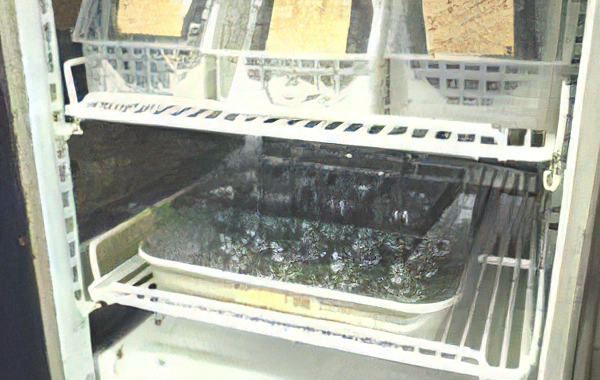

ドリップポットの中に氷を落とします

大体、一杯のコーヒーあたり冷蔵庫の角氷を1個ぐらいを目安にします。

ですから、5杯つくる場合は5個となります。

氷をいれただけ湯の体積が増えますが、この分がコーヒーの粉にとられる湯の量と 大体同じぐらいになるわけです。

この氷によって湯の温度さげるわけです。

温度の下がり方

10g の氷が溶けるときに奪う熱は

79.7*10=797cal

氷が溶け10cc の水が85度まであがるのに必要な熱量

85*10=850cal

2つの合計

850+797=1647cal

100cc のお湯を85度まで下げるには

15*100=1500cal

つまり、お湯に氷を入れることにより85度以下にすることができるのです。

ちなみに、氷の融解熱は、79.7(cal/g)

冷蔵庫の角氷1個の重さが約10g

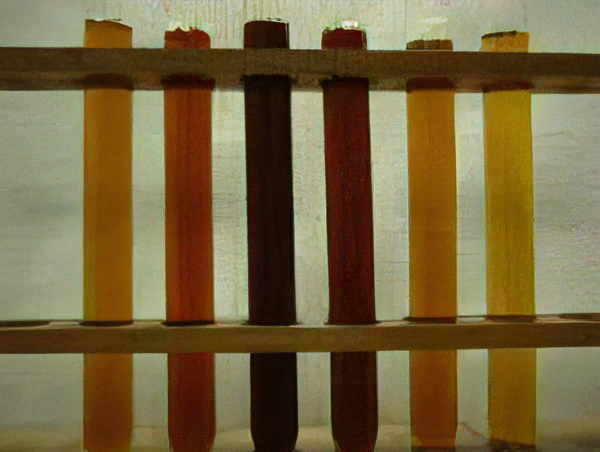

一杯だし

三杯だし

抽出

抽出部分は、松屋式ドリップを参考にしてください。

松屋式と違う点は、コーヒーをペーパーにいれたときに、穴を深く掘らないでください。

なぜかというと、このドリップでは通常のドリップと比べて湯の温度か非常に低いのです。

その場合、コーヒーがあまりふくらまないので浅めの穴で十分なんです。

それと、蒸らしの時間は30秒で十分です。

松屋式の場合、人数分の半分でやめていましたが、この方法では 人数分抽出してください。(ドリップポットのお湯がなくなるまでさすと人数分になる)

これは、湯の温度をさげることにより嫌味の成分がでにくいからです。

一杯だしの場合

なべに直接抽出してください。(このほうが楽)

ドリップポットのお湯がなくなるまでドリップすればOKです。

そして、そのまま火にかけて温めてください。

二杯だし以上の場合

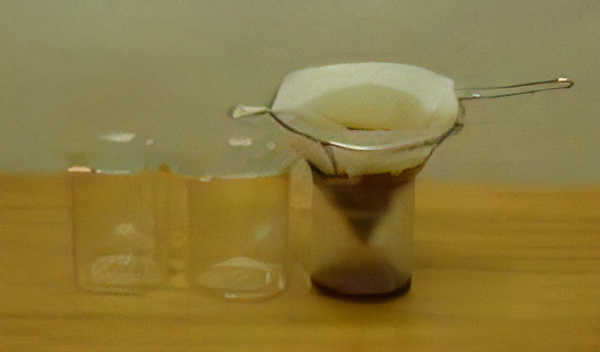

うけるものは、サーバーでも何でもOKです。

なぜならば、一杯だし同様、ドリップポットのお湯がなくなるまで抽出するから、 中身がみえなくても何ら問題がないのです。

コーヒーの保存を考えれば、ステンレスのドリップポットなんかは最適です。 (喫茶店でなければ、必要ないですが・・・)

必要なだけなべにいれて強く温めます

この抽出法の特長は、抽出されたコーヒーの温度が低いことです。(約70度前後)

そのため、必ず飲む前に温めなければなりません。

そして、この抽出法の特に優れている点は、香りの強さにあります。 ミルで挽いたときの香りをカップの中で再現させる事ができるのです。 これは、低い温度で抽出することによって、普通では飛んでしまう香りの成分も 飛ばずに抽出液の中に溶け込んでいるため、なべて強く温めたときその香りがでるためだと思われます。 それとコーヒーは、松屋式と同様に長く持ちます。

この抽出法の特長

この抽出法の特に優れている点は、香りの強さにあります。

ミルで挽いたときの香りをカップの中で再現させる事ができるのです。

これは、低い温度で抽出することによって、普通では飛んでしまう香りの成分も 飛ばずに抽出液の中に溶け込んでいるため、なべて強く温めたときその香りがでるためだと思われます。 それとコーヒーは、松屋式と同様に長く持ちます。

松屋式ドリップのほうが、一般の人にはうけがいいかもしれません。(飲みやすい)

・抽出して温めなおさずにすぐに飲める。

・コーヒー液が長く持つ。

それに対して、この抽出法はマニアに対してはうけがいいと思います。

(少し嫌味がはいりますが、味が複雑になった分だけおもしろみがでます)

香りに関しては、この抽出法のほうが優れています。

特に、一杯だしの場合はこの方法の方が優れていると思います。

個人的見解ですが、松屋式ドリップが白ワイン、今回の抽出法が赤ワインのような気がします。 つまり、どちらがいいのではなくて別の抽出技術のような気がするのです。