焙煎をしていて、豆によってチャフの量が明らかに違うと感じていました。

そして、目減りの中にはチャフの量もはいってしまって単純に水分が飛んだのとは違ってしまいます

つまり、目減りを測定してチャフの重さ分だけ補正すれば、もう少しつかいやすい数字になると考えたわけです

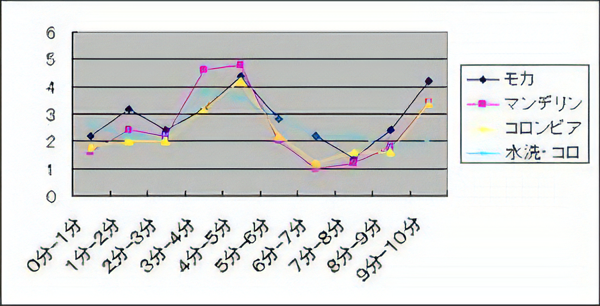

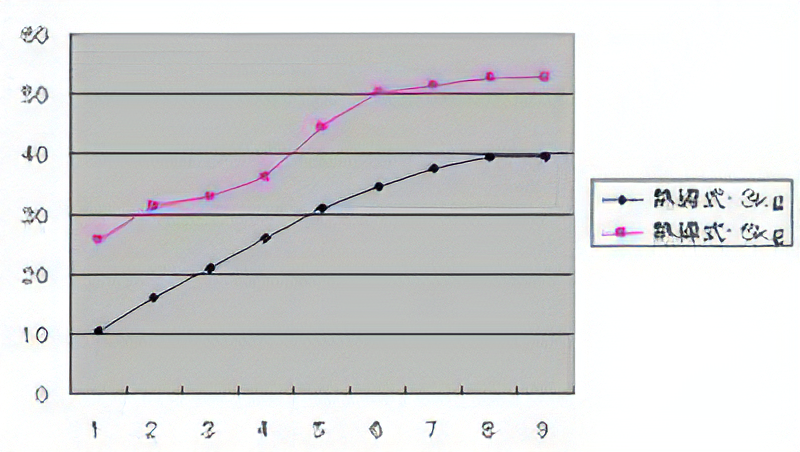

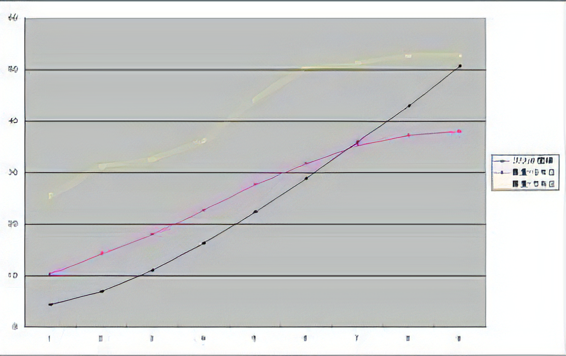

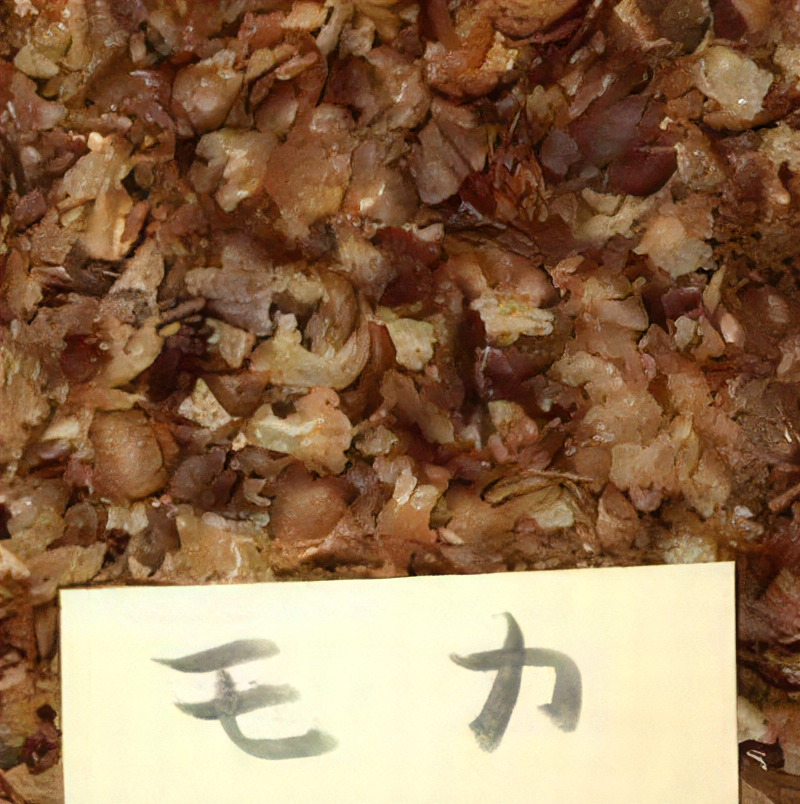

モカ (4kg・焙煎)

チャフの重さ 34g

チャフの体積 2000cc

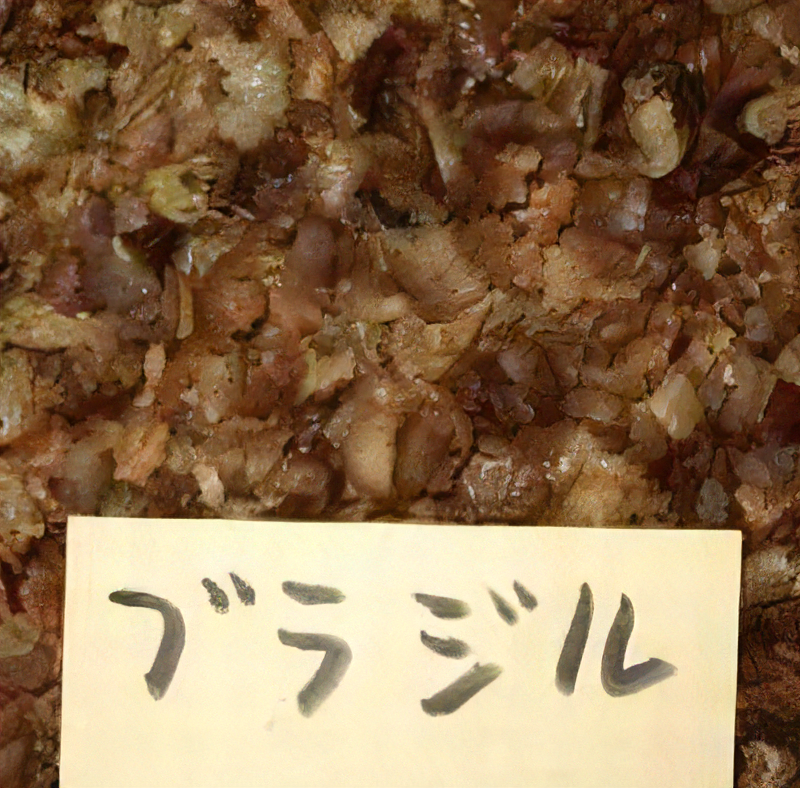

ブラジル (4kg・焙煎)

チャフの重さ 17.4g

チャフの体積 800cc

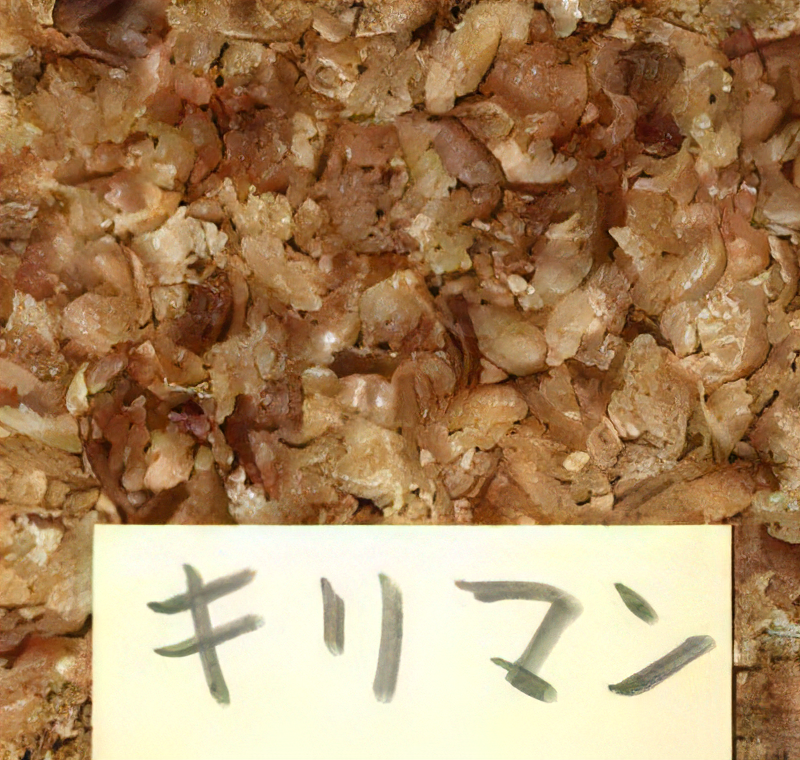

キリマン (4kg・焙煎)

チャフの重さ 14.2g

チャフの体積 700cc

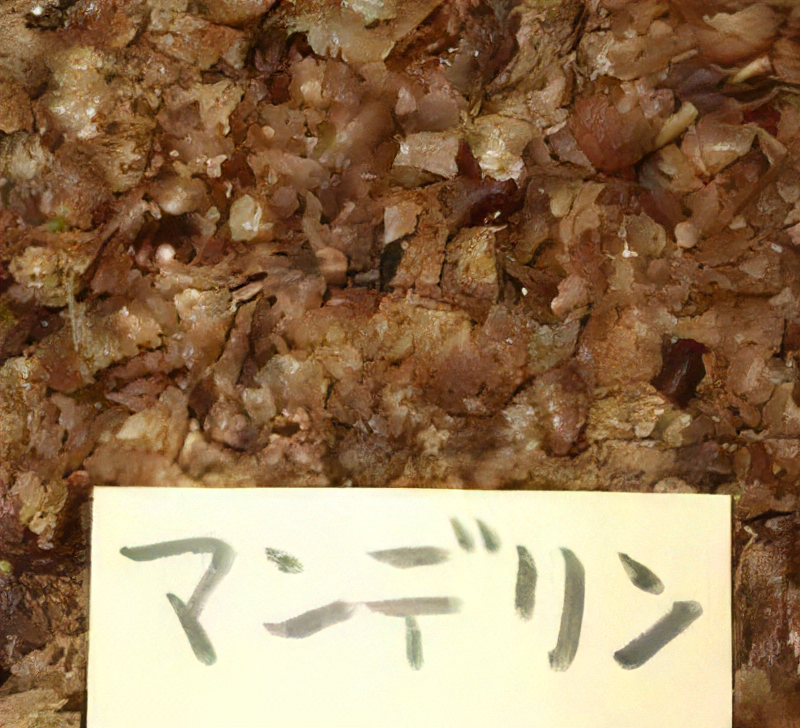

マンデリン (4kg・焙煎)

チャフの重さ 7.8g

チャフの体積 350cc

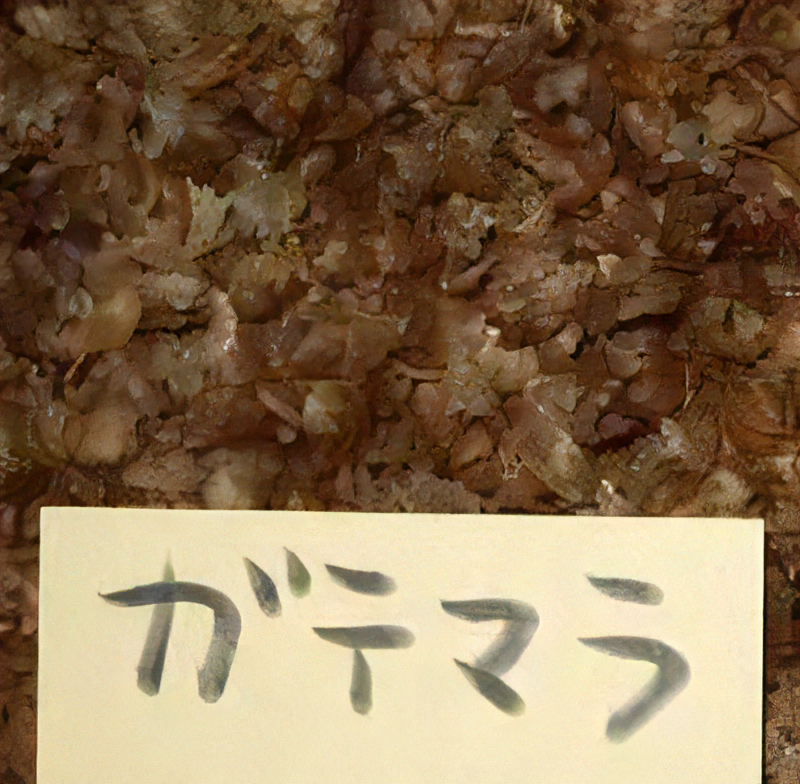

ガテマラ (4kg・焙煎)

チャフの重さ 12.8g

チャフの体積 650cc

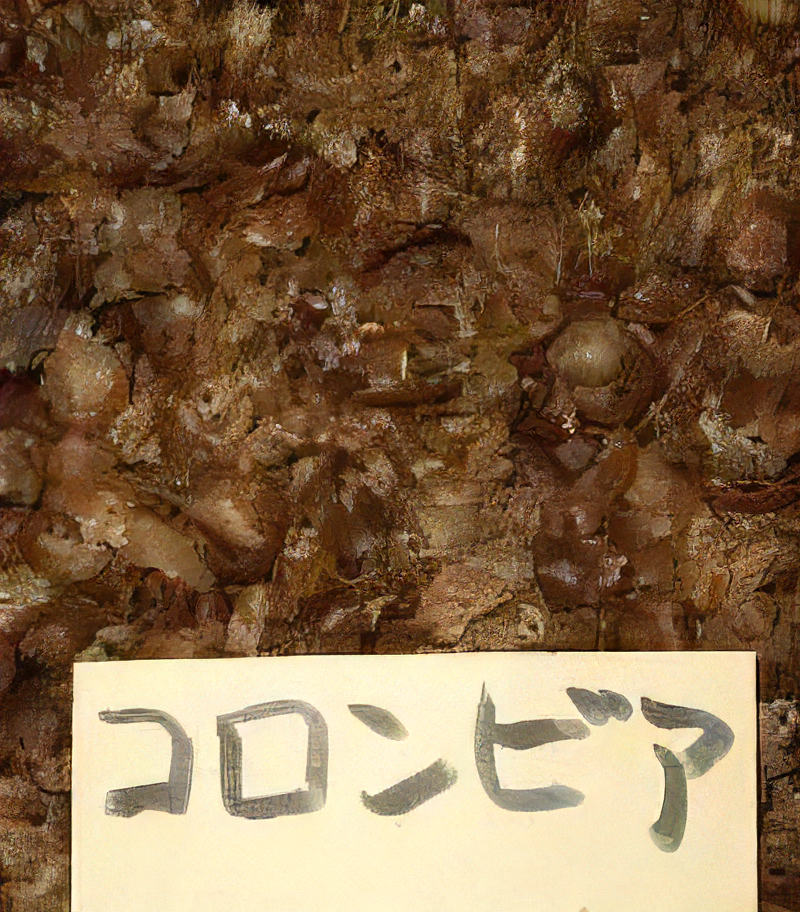

コロンビア (4kg・焙煎)

チャフの重さ 14.4g

チャフの体積 650cc

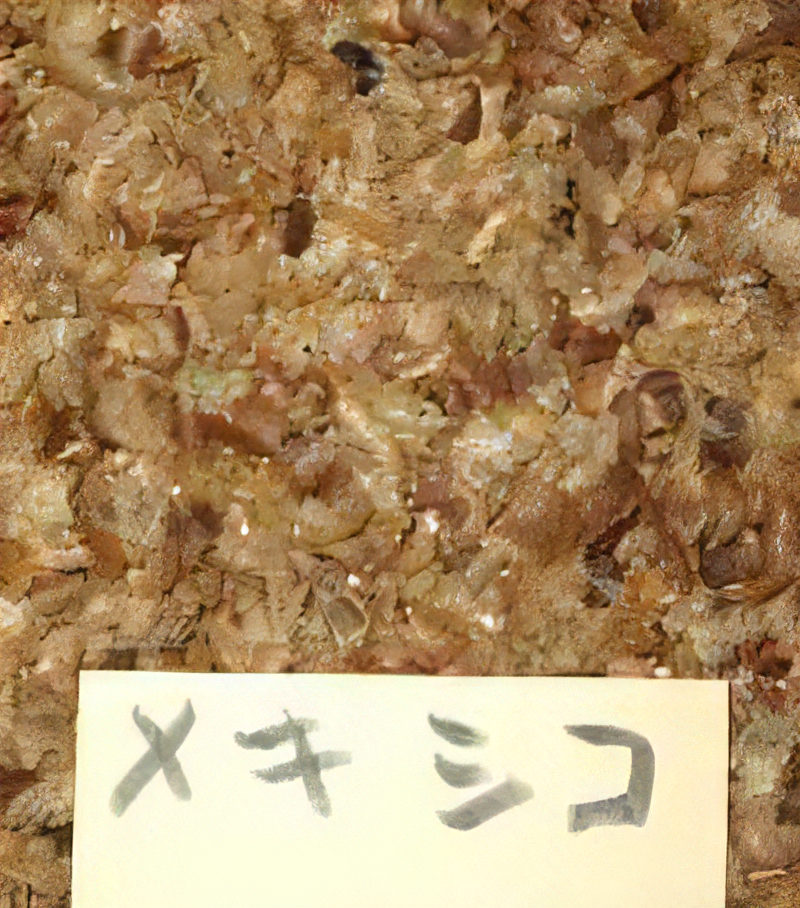

メキシコ (4kg・焙煎)

チャフの重さ 4g

チャフの体積 200cc

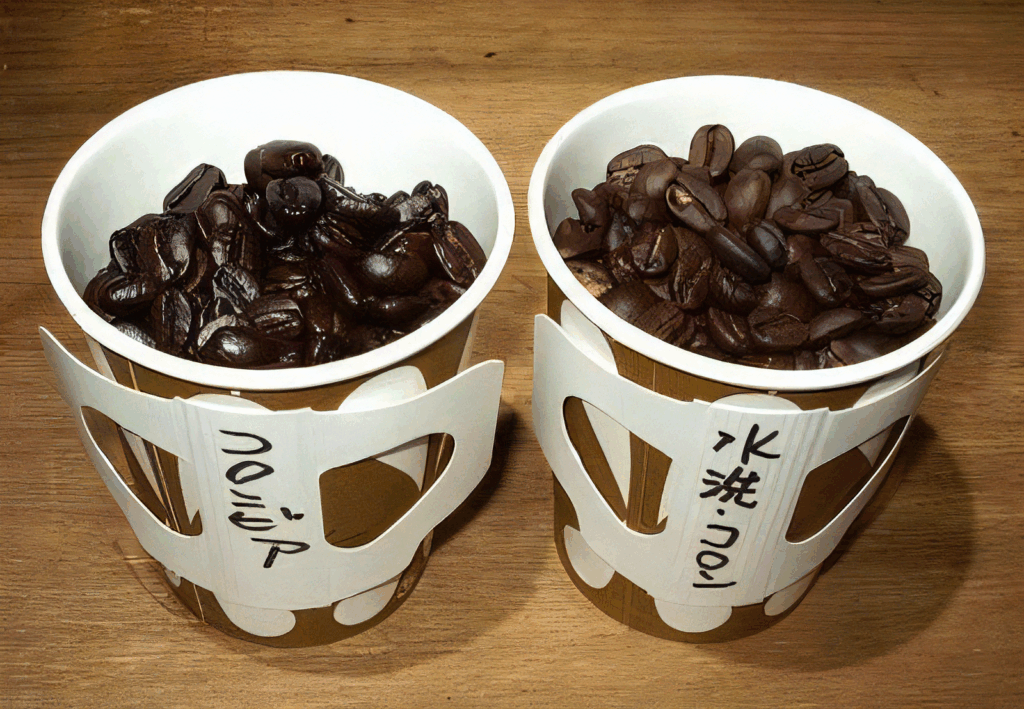

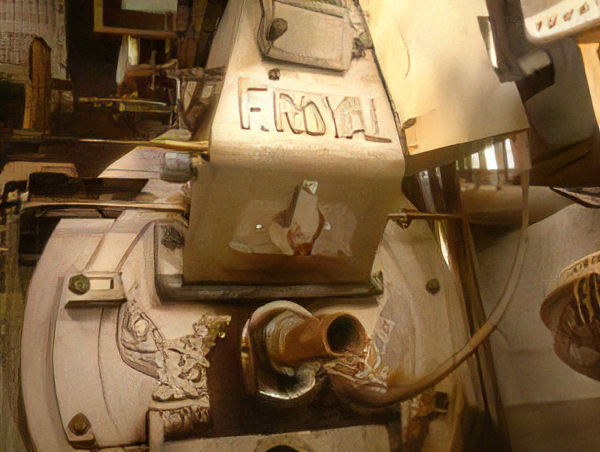

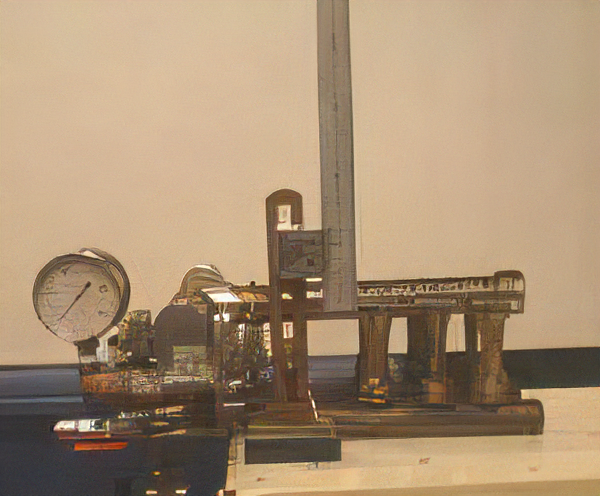

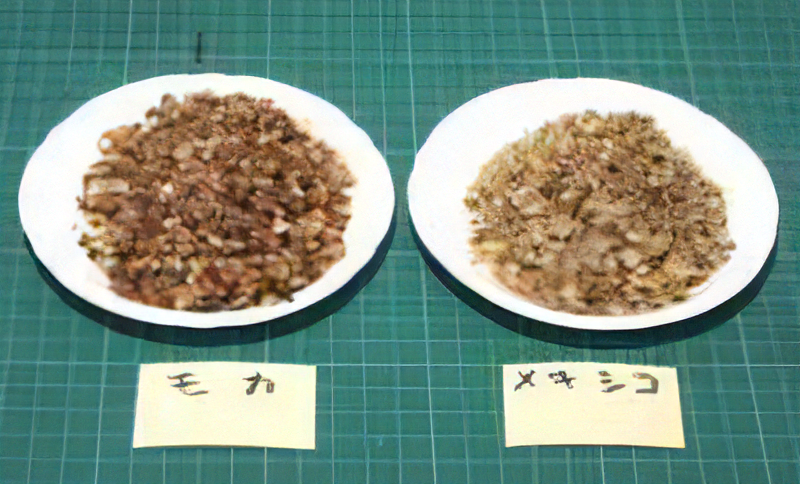

チャフの量の違い

(モカとメキシコ)

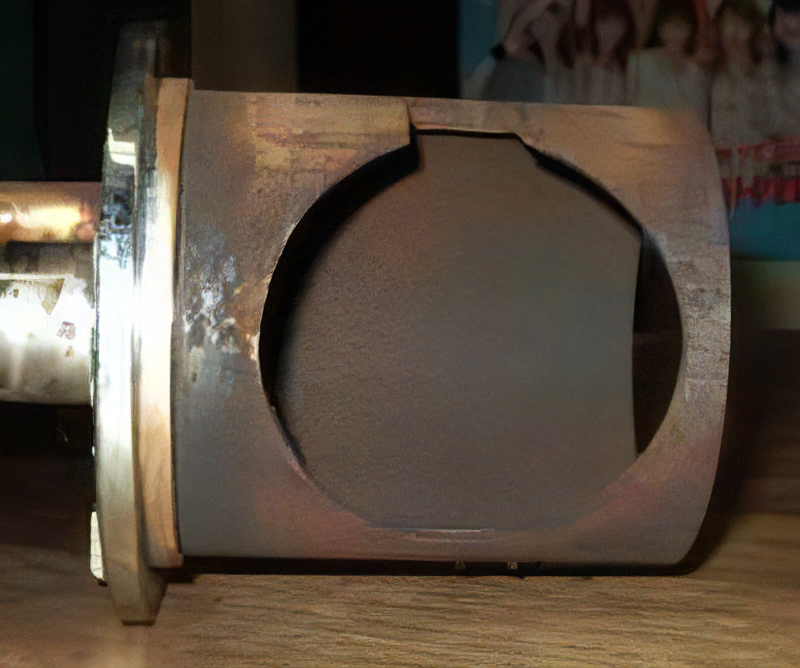

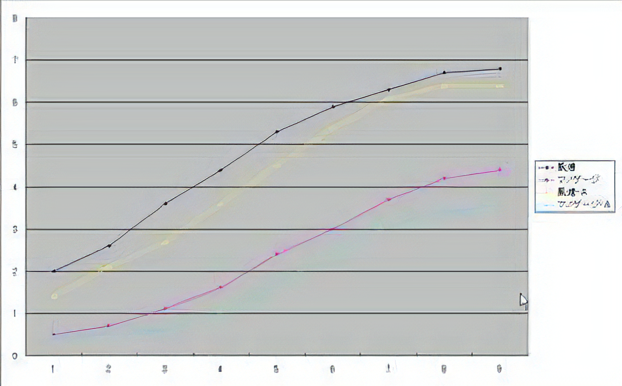

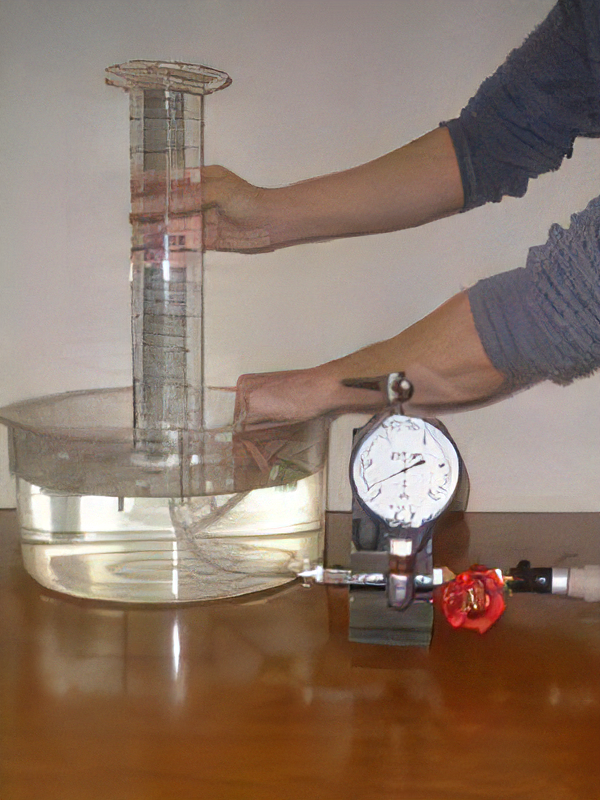

チャフの色の違い

(モカとメキシコ)

チャフの量とチャフの色

一番チャフがでたのはモカです。(エチオピア・デルガーゴ)

そして、でなかったのがメキシコでした。

この差は重さで30g、体積で1800ccとけっこうすごい量の差がありました。

そして、目減りは15%から20%ぐらいですからそのときの30gは明らかに影響があります

(0.8%ぐらいは変化する)

この量を補正すると、けっこう目減りも使える数字になってきます。

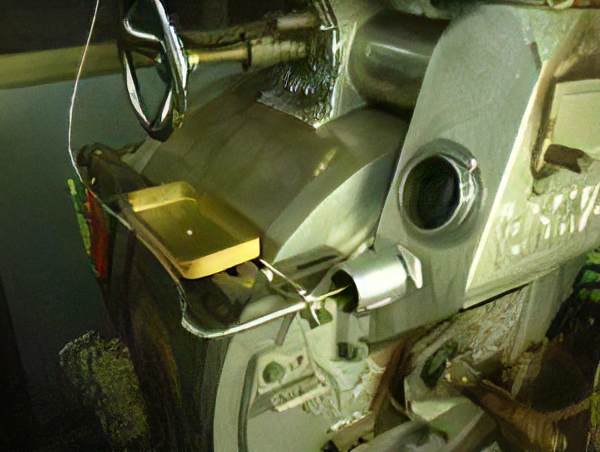

それと、気づいたのはモカのチャフだけが重く感じるのです

チャフの厚さが違うように思います。

(比重をはかってもやはり重かった)

あとは、チャフの色が薄いものと濃いものが混ざっていました。

これは、チャフが外れるタイミングによって起こるものではないかと思いました。

つまり、蒸らしの段階で外れるチャフとはぜの段階で外れるチャフによって色が変わると考えました。

その仮説が正しければ、チャフの色が薄い状態のメキシコなどは蒸らしの段階で外れてしまっているということになります

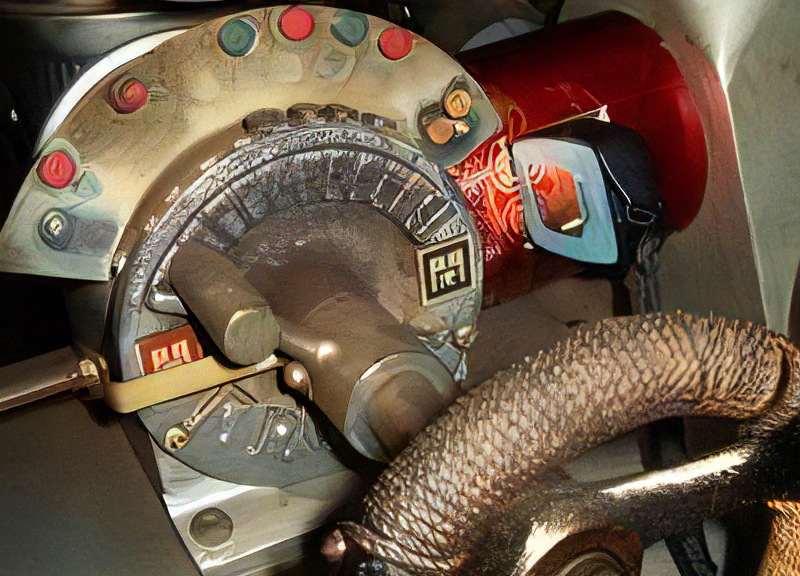

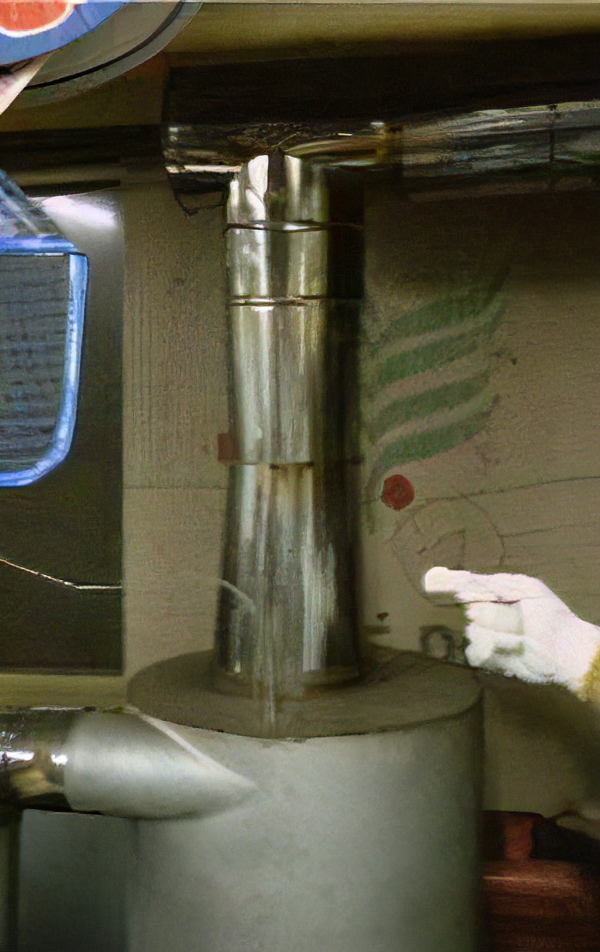

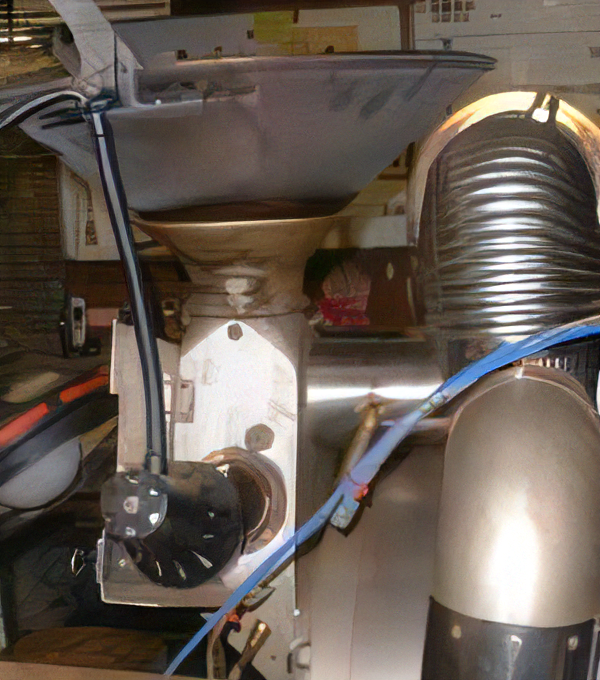

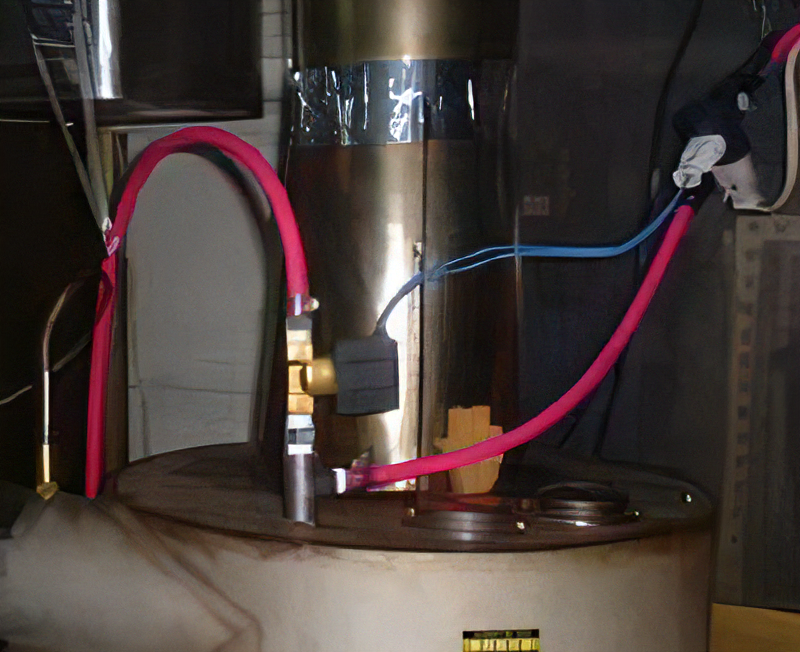

今回の実験装置・チャフとりびん

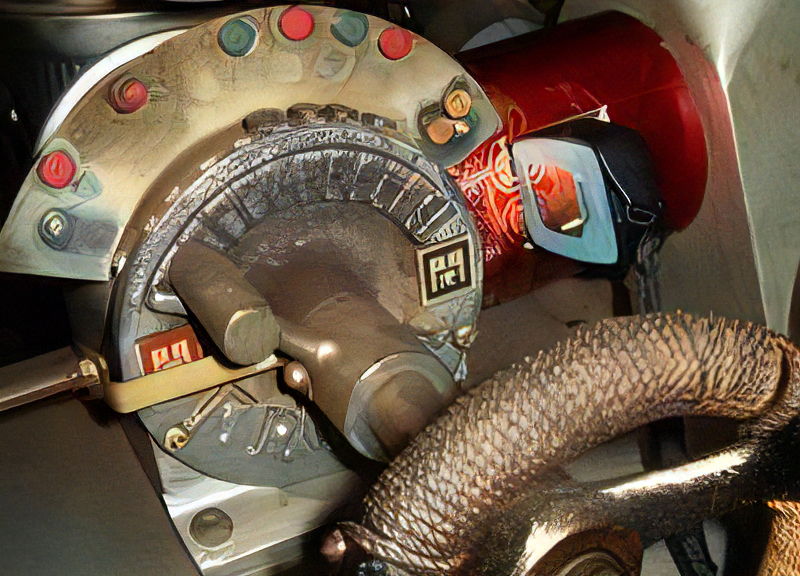

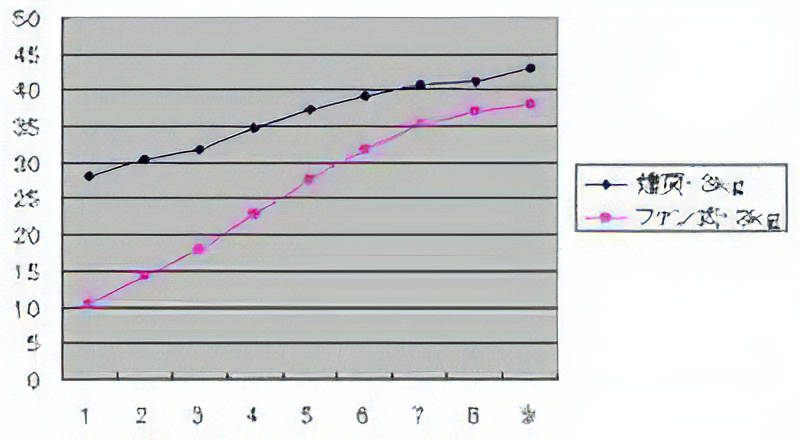

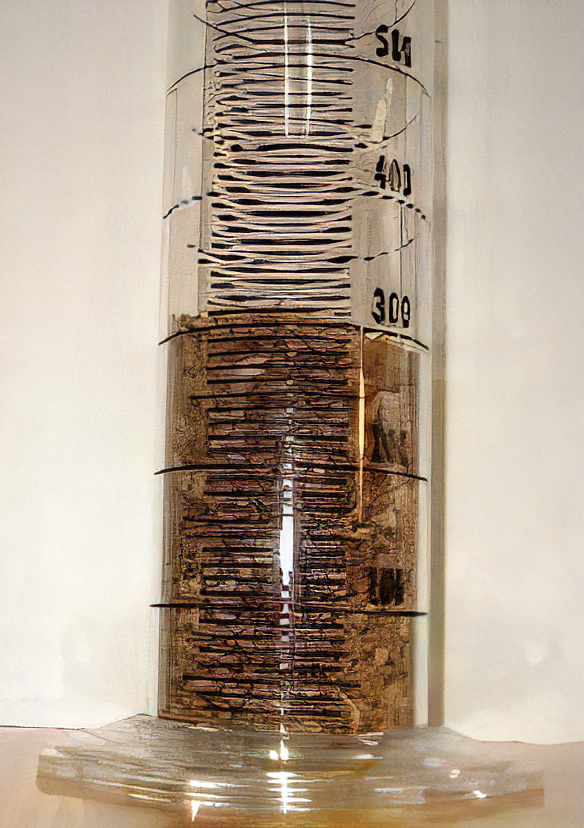

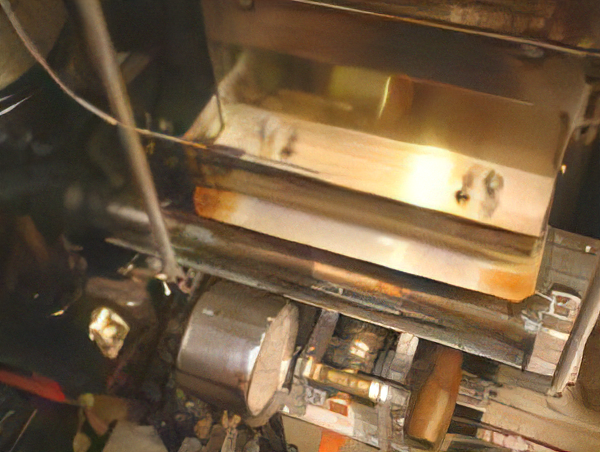

モカ・蒸らしのチャフとはぜのチャフ

ガテマラ・蒸らしのチャフとはぜのチャフ

蒸らしの段階のチャフとはぜのチャフ

今回の実験装置は、めちゃめちゃ単純です。

サイクロンのちょうど落ちてくるところにビンを置いておきます。

そして、蒸らしが終わったら新しいビンにかえるだけです。

つまり、そうすることにより蒸らしの段階のチャフとそれ以降のチャフの差が調べられるわけです

(説明するほど複雑ではないと思うのですが・・・・)

結果・・・

実際にやってみて、蒸らしまでで外れるチャフというのは非常に少ないと思いました。

(写真では薄い色の方)

モカでは、蒸らしまでのチャフの量の約10倍ほどの量がはぜの段階ででました。

ガテマラでも、同じような結果がでました。

つまり、パッとみのチャフの色でどの段階で外れたチャフかは見当がつくということです。

もっと詳しく考えるならば、チャフの色をみれば蒸らしをしっかりやったものかそうでないかもわかる可能性があると思います。

(よその珈琲屋さんにわざわざチャフをみせてもらうことはないとおもいますが・・・)

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)