紅茶というのは、新鮮な水を沸騰させて使うのが基本です。

しかし実際には、90度ぐらいのお湯でも十分に紅茶の成分が溶けるのです

(90度・・・・沸騰ポットの保温状態)

ということは、温度的にいえば紅茶をたてるのに十分の温度を

沸騰ポットの保温は持っていることになるのです。

そこで、沸騰ポットを使って紅茶をたてるたてかたを実験してみました。

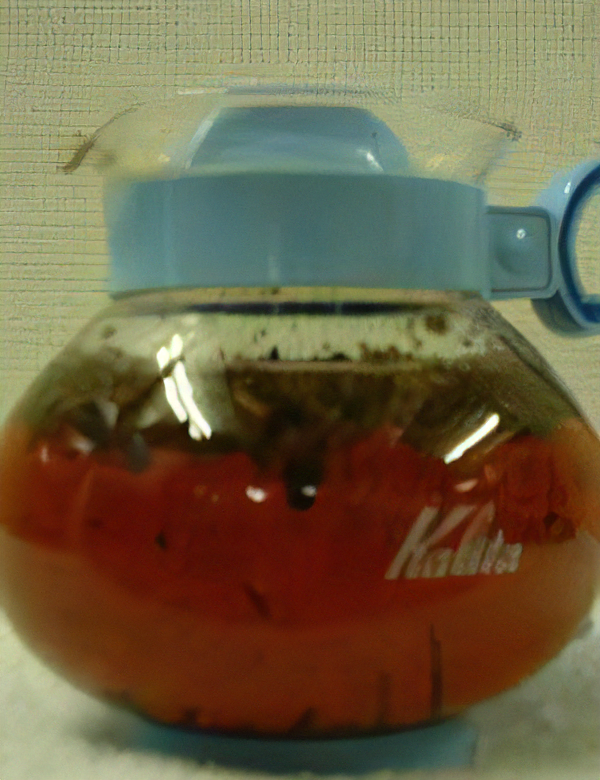

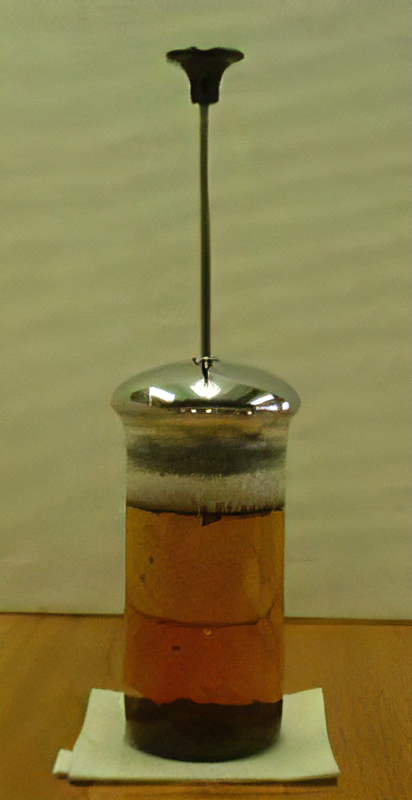

写真・茶葉をいれた瞬間

写真・3分後

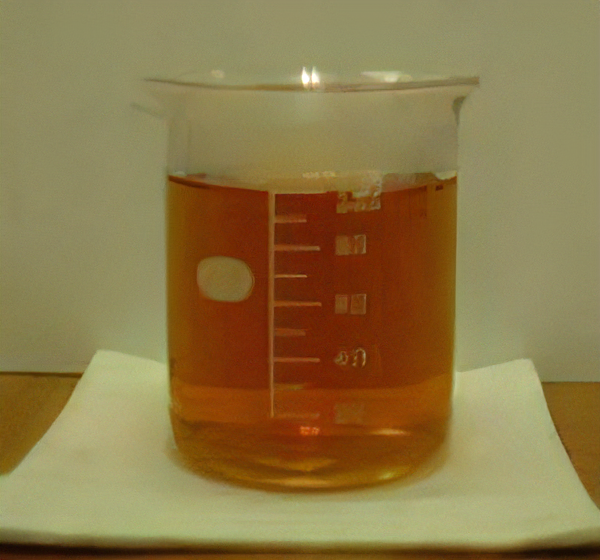

写真・3分後の紅茶

通常のティーポットの状態

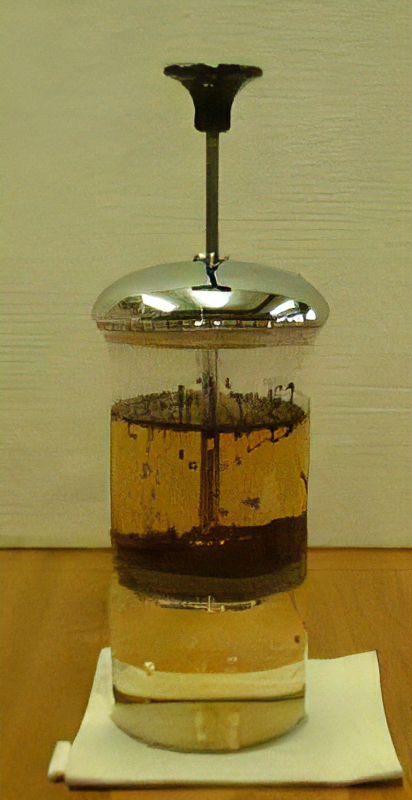

普通の陶器のティーポットの状態は、ハリオールでいうとフィルターが あがっている状態なのです。(通常は、この状態が普通)

ポットのお湯をハリオールにいれて茶葉をいれると1分もすると茶葉が 全部沈んでしまうのです。(お湯の中の空気が抜けていて茶葉に泡がつかない)

茶葉が全部沈んだ状態では、何分たっても紅茶は溶けてくれません。

つまり、ポットのお湯では温度がひくいこととお湯に空気が溶け込んでいないため

普通のティーポットではうまくはいりません。

写真・茶葉をいれた瞬間

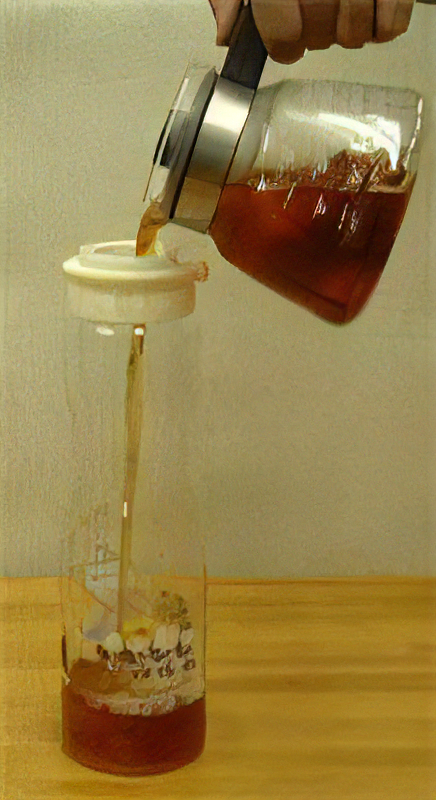

写真・3分後

写真・3分後の紅茶

写真・茶漉しのついたきゅうす

茶漉しのついたティーポットの状態

ハリオールでいうとフィルターが半分おりている状態にあたります。 この状態で茶葉をハリオールにいれると通常のティーポットと同じように 1分ぐらいで茶葉が沈んでしまいます。 しかし、フィルターが半分のところでとまっているので それ以上は沈みません。紅茶の成分は重いので 下にどんどんとけて降りていきます。

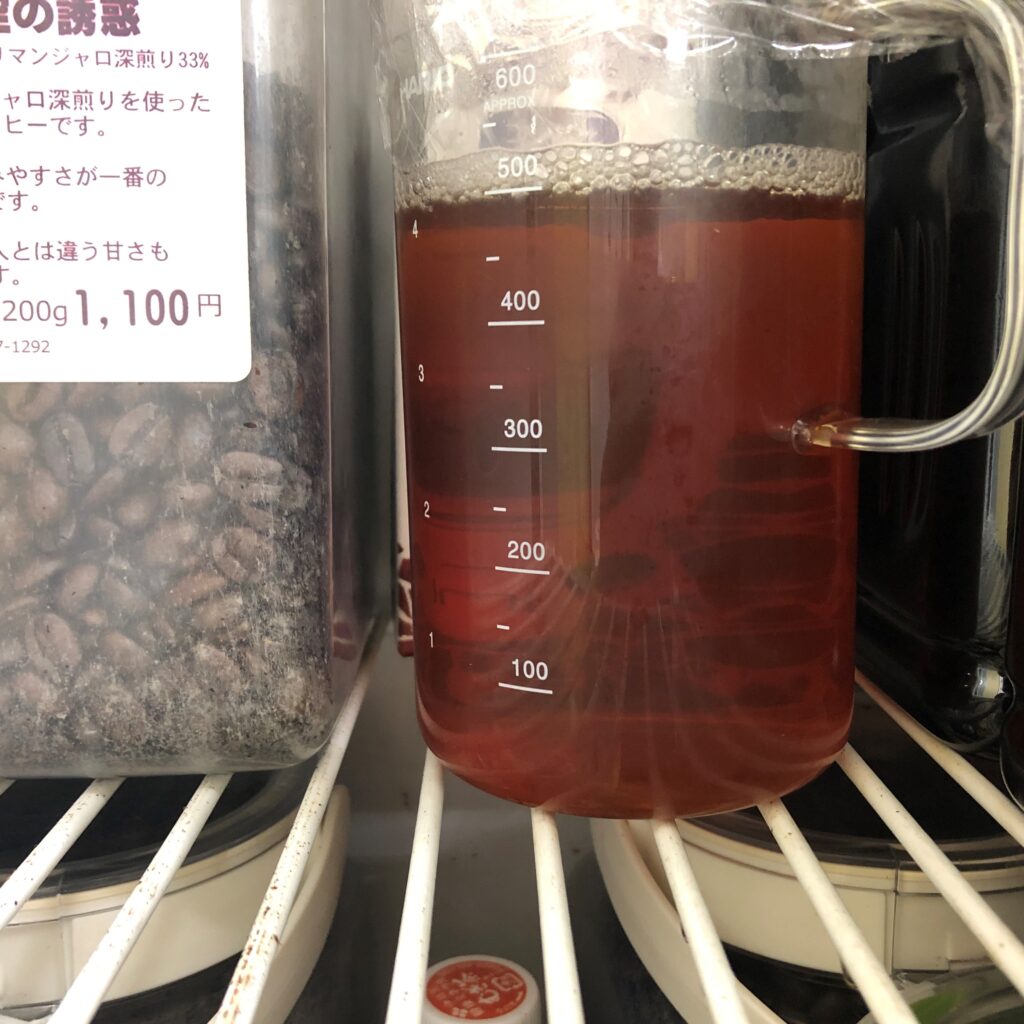

濃さの比較

左がティーポットの状態

右が茶漉しのついたきゅうすの状態

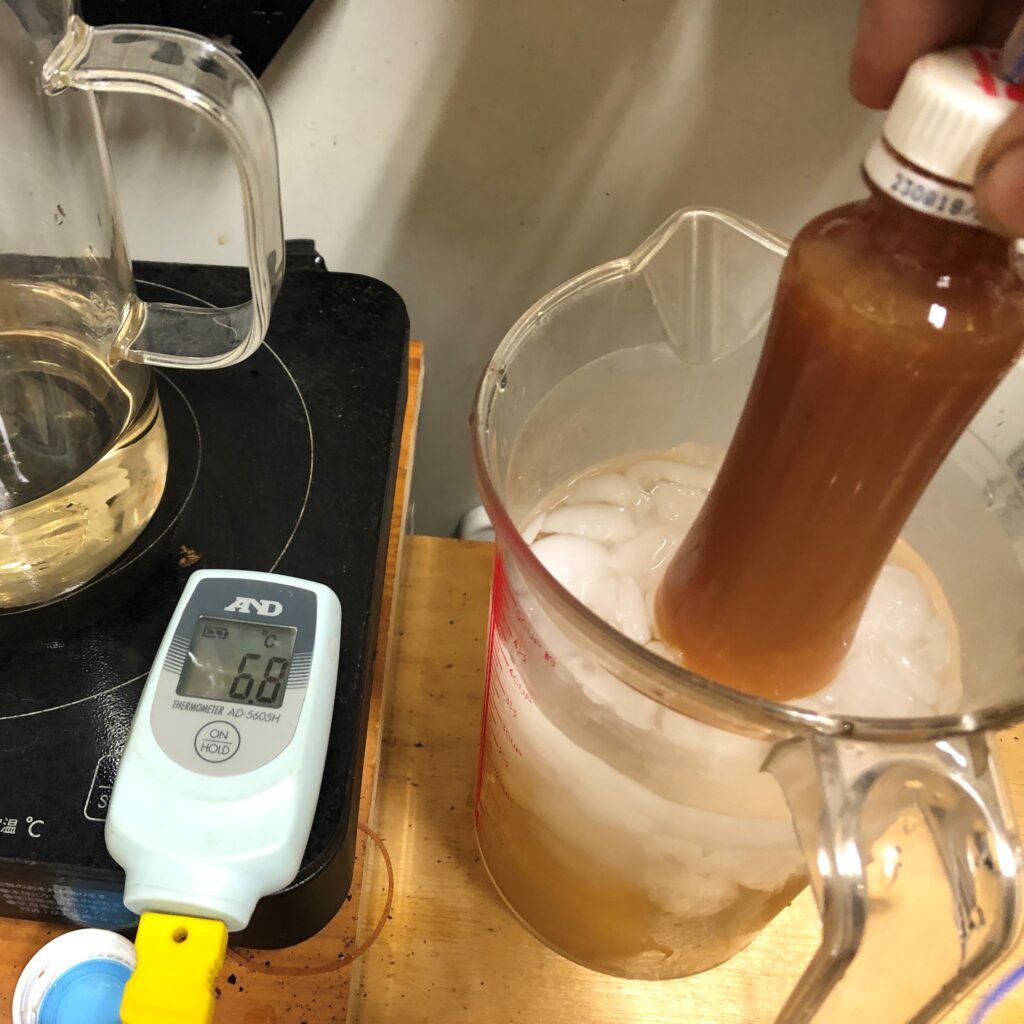

ポットのお湯で紅茶をいれる注意点

ポットのお湯で紅茶をいれようとする場合、普通のティーポットよりも

茶漉しのついた急須の方がうまくいきます。(成分がよく溶ける)

できれば、急須をお湯で温めておいてください。

この場合、茶漉しに茶葉をいれてお湯の入った急須にゆっくりと

沈めていきます。

このやり方ならば、茶葉に無駄な刺激を与えることなくお湯と

茶葉を接触させる事ができます。

ただし、このやり方は落第点の紅茶ではないというだけて

最高点の紅茶になるわけではありません。

やっぱり、本当においしい紅茶をつくる場合は、

新鮮な水を沸騰させて紅茶をたてることを

お薦めします。

器具や湯沸かしの道具がなかったりしたときなどに紅茶をいれなければ

ならないときにこのやり方を使ってください。

簡単なわりにそれなりの味に出来上がるはずです。

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)