ここは、初心者のためのFAQのデーターを格納するための物置です。 どちらかというと真面目に答えているものよりもしゃれで答えているもののが 多かったりして・・・・・

質問 コーヒーのフィルターは何回ぐらい使える物なのでしょうか?( 女 28歳 )

回答 たぶん、ネルドリップのフィルターの事だと思います。 手入れがよければ100回ぐらいは使えるでしょう ただし、ネル自体のしょうが抜けてしまう事が多いので そこまで使う人は少ないと思います。 大体の人がろ過スピードが遅くなってくると変えてしまうようです。 (それと、汚くなってくると・・・・・)

質問 コーヒー豆って、いぶしているから黒いんですよね?( 男 23歳 )

回答 未成熟豆なんかは、どれだけ煎っても豆が黒くなりません。 それから考えると、コーヒーの生豆成分の中の糖分なんかが炭化して あのコーヒーの色ができるんじゃあないでしょうか。 (カラメルの色とコーヒーの色は同じだと思う・・・たぶん)

もし、いぶしてあのコーヒー色ができているんだったら、 表面だけコーヒー色になってコーヒー豆の内部は生豆のままの色に なってしまうんじゃあないでしょうか。

質問 夜眠れなくなるのは本当ですか ( 女 27歳 )

回答 ちょっと正しくてちょっと違います。コーヒーの持っているカフェインは 少量では脳を沈静化させます。この場合は、逆に眠くなります。 大量にカフェインを取ると逆に脳が興奮します。この場合は、質問のとおり眠れなくなります。 つまり、どちらの性質もあわせもっているわけです。結局、カフェインの効果よりもコーヒーを 飲んだという気持ちの方が強いように思います。

質問 今コーヒー豆を保存するのに冷蔵庫の野菜室に入れて保存しています 保存に適した温度などありましたら教えてください!( 女 31歳 )

回答 通常使いかけのコーヒーを保存するのに適しているのは 冷蔵庫のボトルポケットだと思います。温度の問題ではなく 使いやすさの問題なんです。うちの袋の場合、ボトルポケットに 気軽に入れて置けるサイズなのです。ちなみに、長期保存の場合は、冷凍が いいように思います。開封後の保存は、だしたときに水滴がつきにくい程度の 冷やし加減でいいように思います。

質問 コーヒーって毎朝、起きてすぐに飲むんですがそれって大丈夫? というか体に悪くないんですか?( 女 27歳 )

回答 大丈夫です。なぜならば、ぼくがそうだからです。 しかし、珈琲が胃液の分泌を活発にさせる事を考えるとやっぱり、 食後がよいと思います。しかし、やめられませんよねぇ。

質問 エスプレッソマシーンを買いましたがうまく使いこなしていない気がします。 上手い使い方があったら教えてください。( 女 25歳 )

回答 コレは簡単です。最初からいい機械を買ってください。そして、エスプレッソ用の 豆を買ってください。ついでに、うちのホームページをみてください。以上。

機械式エスプレッソの泡を科学する

質問 コーヒーの飲みすぎは 太らないですよね!? ( 女 23歳 )

回答 ふとりません。コーヒーは、カロリーもないし脂肪を燃焼させる 効果もあります。だから、やせることはあってもふとることはありません。

ケーキといっしょに飲んだら・・・・・太るかもしれない。

質問 豆だったらどのくらい日持ちしますか? ( 女 24歳 )

回答 どれぐらいのクオリティーを求めるかによります。 腐る腐らないでいえば、めちゃくちゃもつでしょうし味が変化したということであれば 一週間でも味は変わります。焙煎者の技術や保存の仕方にもよります。 くわしくは、うちのホームページをみてください。

コーヒー豆の保存法 プロ用

質問 誰が最初にコーヒーを飲みだしたの? ( 女 25歳 )

回答 羊飼いだとかお坊さんだとかいろいろな意見がありますが、 最初にコーヒーを飲んだ人は、勇気のある人だと思います。 だって、苦いものって本来、毒なんですから・・・・。

質問 珈琲ミルも持っていますが、手軽なので、 つい、ひいてある豆を買って来てしまいます。やっぱり家でひいた方がいいですか? カフェインについても、気になっているところです。( 女 44歳 )

回答 めんどくさいから、挽いたものを買えばいいんじゃあないでしょうか。 だってコーヒーは別に修行じゃあないんですから楽してもいいんです。 もし、楽しておいしいコーヒーが飲みたければ富士ローヤルの「みるっこ」は おすすめです。そして、もっとおいしく飲みたければ「松屋式ドリップ」を 勉強してください。そのころには、いつのまにか修行のようになっちゃうかもしれませんが・・・・

松屋式コーヒーのいれかた教えます・プロ用

質問 豆の挽き方で、どうしてそんなにも味の違うコーヒーになるのでしょうか。( 女 35歳 )

回答 お答えします。ズバリ下手です。といっちゃあ元も子もないですからいいますと ドリップの場合、粉の温度が上がれば苦味がでるし下がれば甘味がでる傾向があります。 粉が細かければ表面積が大きくて抽出速度は速くなります。そして、ろ過速度が遅くなり 濃いコーヒーがでるようになります。てな感じてけっこう味が変わる条件はいっぱい 存在します。ちなみに、プロはそれでも同じ味をだします。あしからず。

質問 コーヒーの1日何杯までが良いですか ( 男 38歳 )

回答 本によると3杯から5杯ぐらいとかかれていたりします。 しかし、実際にはその人その人でめちゃくちゃ個人差があるんじゃあないでしょうか。 とりあえず、ぼくは飲みたくなくなるまではOKだと思っています。 人間なんて、いらないときは体が受け付けなくてコーヒーを飲みたいと思いませんから・・・・たぶん。

質問 コーヒーの香りが良いのはなぜですか。( 女 30歳 )

回答 焙煎人の腕がいいからです。同じ豆でも焙煎の良し悪しで香りがでたり でなかったりします。コーヒー豆の持ちも焙煎のうまい下手で決まります。 しろーとでもいい香りのコーヒーをつくっりたかったらとりあえずいい豆を使ってください。 技術がなくてもコーヒーの香りはでますから・・・ただし、プロはもっといい香りを その豆でつくりますけどね

質問 コナコーヒーとかによくある匂いのついたやつ、 あれってどうやって匂いつけてるんですか?ずっと消えない匂いだから。( 女 23歳 )

回答 簡単に言えば、香りのオイルをコーヒー豆に染み込ませています。 焙煎して冷却機にはいったところで、香りのオイルをスプレーします。 そうすると、コーヒー豆は活性炭のようにオイルを吸着してしまうのです。 くわしくは、うちのホームページをみてください。

フレーバーコーヒーをつくろう

質問 ハワイコナにはまっています。 一昨年ハワイ行った時に初めて飲みました。 コーヒーの豆のように2つ割れしていなくて丸くてあんまり採れないものだと聞きましたが、 最近、日本でもよく見かけます。日本で販売されている物は、本物なのでしょうか?( 女 21歳 )

回答 当然本物です。といってもあまり珍しいものではありません。 コーヒー豆は通常2個が一対になっています。(フラットビーンズ) しかし、枝の先端の方では、実がそこまで成長できなくて種が1個しか できないものができちゃうのです。これを丸豆(ピーベリー)といいます。 つまり、必ずある程度の量はピーベリーになっちゃうんです。

質問 もともとはお茶が好きだったのですが、 結婚して主人が飲むのであわせているうちに 毎日飲むようになりました。 やっぱり、コーヒーもカフェイン中毒では ありませんが、飲むとくせになるのでしょうか。( 女 29歳 )

回答 くせになるような気がします。 ただし、体に害を及ぼす事はないですし それと、ご主人のためコーヒーをいれるという 作業でだんなさんに感謝されて非常に大きな見返りも 期待できます。「継続は力なり」です。 そのうち、コーヒーがダイヤに化けるかもしれません。 ほんとかなぁ・・・・・。

質問 挽きたてがおいしいとよくいわれますが、 真空パックしてあるコーヒー豆(挽いてある) はいつまで持つのでしょうか?。( 男 43歳 )

回答 腐るかどうかでいえば持つでしょう。 うまいかどうかでは、ちょっと疑問です。 なぜならば、コーヒーは焙煎してから酸素を抜いても 確実に味が劣化していくのです。 だから、真空パックだからと安心しないでお早めにお召し上がりください。

質問 無糖と加糖がありますが、何故無糖のものは安いのでしょう?( 女 35歳 )

回答 しらん。缶コーヒー自体飲まないもんですから。

質問 なぜ一日3杯飲まないと耐えきれないのでしょう・・・( 女 28歳 )

回答 大丈夫です。どんぶりでコーヒーを飲めば 1杯で十分満足するでしょう。 それと、コーヒー3杯飲んで財布が耐えれるんですからすばらしいじゃあありませんか。

質問 コーヒーをいれたあと、時間がたつとなぜにごるんですか

回答 一般的にいわれているのは、コーヒーの持っているカフェインとクロロゲン酸が 結合してにごるといわれています。

アイスコーヒーなどで急冷すると良いといわれるのは 析出する結晶のサイズか大きくならずにすむからなんです。 (粒子が小さいと光を乱反射せず透明度が落ちない)

逆にゆっくりとコーヒーが冷えると結晶が大きくなってにごりが生じるようになります。 これは、紅茶で起こるクリームダウンという現象でも同じことです。 (紅茶の場合は、カフェインとタンニンの結合による)

この部分のことは百珈苑さんのホームページに 詳しくのっていますので、参考にしてください。

実際に、コーヒーのにごりの原因はそれだけではないようです。なぜならば、カフェインレスコーヒーと 普通のコーヒーを同じようにコーヒーメーカーで抽出してにごり具合を試してみたことがあるんです。 確かに、カフェインレスコーヒーの方が普通のコーヒーよりもにごりにくいのは事実なんですが 全くにごらないわけではないのです。それと、ただ単に結晶の析出ならばコーヒーを少し過熱すれば 結晶がもう一度溶けてにごりが完全に消えてしまうはずです。しかし、一度にごったコーヒーは、温めても 完全にはにごりが消えないのです。つまり、カフェインとクロロゲン酸の結合以外の理由もあるようです。 (残念ながら、ぼくもまだよくわからない)

それと判っていることはコーヒーのいれ方で味が大きく変わるようににごり具合も大きく変わるということです。

質問 なぜ、自家焙煎の店のコーヒー豆は高いのですか

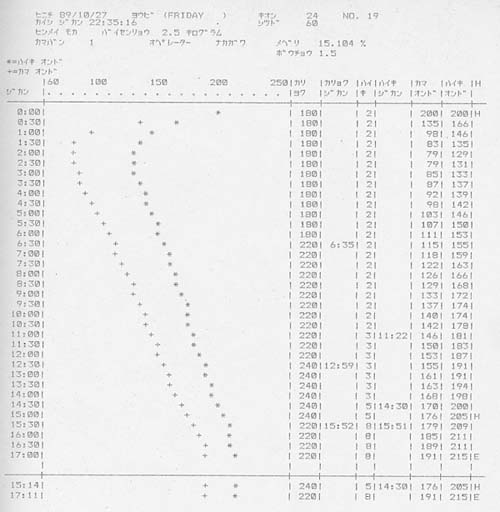

回答 コーヒー豆は、焙煎すると15% から 20% の目減りがあります。 そして、ハンドピックなどで20% ほど悪い豆が取り除かれます。

(モカなど一部の豆はもっと多く取り除きます。)

実際に商品としてならぶのは3キロ焙煎して2キロぐらいとなります。

つまり、ハンドピックして販売するのとしなくて販売するのでは3割以上 原価が上がってしまいます。

それと、そのコーヒーを選別するのに要した人件費を加えて始めてコーヒー豆の製造原価が 決まるわけです。(ちなみに、3キロのいり豆を選別するのにひとりで約2時間かかる)

本来焙煎などもコストがかかっているんですが、ぼくが焙煎しているので人件費はゼロで 計算しています。 実際に計算してみると、ハンドピックすることによりコーヒー豆は200gあたり250円から300円 原価が上がってしまうのです。

これが、自家焙煎コーヒー屋さんのコーヒーの値段がたかくなる最大の要因です。 (ハンドピックしていないお店は論外!)

手間のかかっているコーヒーだから多少たかくても許してくださいね

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)