なぜ、コーヒーゼリーを試食してもらうようになったかといいますと、

うちの店に遊びにくる女の子にこんこんと説教されたのが始まりなんです。

(なぜか、二十歳そこそこの女の子に頭が上がらないのです。)

その女の子にコーヒーゼリーを作ってあげたらめちゃくちゃ感動してくれて

「これは宣伝になるからもっとまじめにつくらなくっちゃあだめだょー」 てなこといわれて、 その気になって毎日作るはめになったんです。

できるだけ簡単につくるために考えたのが今回のアクリル板のふたなんです。

結構単純な構造なんですが、めちゃくちゃ優れものなんです。

「コーヒーゼリーも作っちゃおう」のページに基本の作り方が最初から書いてあります。

このページで紹介するのはそれの改良版です。(前半部分はどちらも同じ)

試食用コーヒーゼリーのできるまで

もとになるコーヒーをいれる方法は「松屋式コーヒーのいれかた教えます 」を読んでください。

準備する物やゼラチンとコーヒーをまぜるあたりは コーヒーゼリーも作っちゃおうを読んでください。

そして左の写真はきゅうすでコーヒーをグラスに注いでいるところです。

きゅうすの茶漉しでこすとグラスに泡が入りません。

グラスをトレイにならべます。

グラスにコーヒーゼリーの液をいれます。

コーヒーゼリー用に新しく手に入れたグラスです。 今まではプラスチックの容器で作っていましたが、これはかなりおしゃれです。 ぜひ一度お店に来て試食してください。

(ちなみに、このグラスは冷酒用のグラスで宴会のときも大活躍です)

トレイにアクリル板をのせます。

アクリル板の蓋がトレイにのるように細工してみました。 この方法だとグラスも出し入れしやすいのです。 そして、アクリル板の蓋はすぐにはずして洗えるので便利!

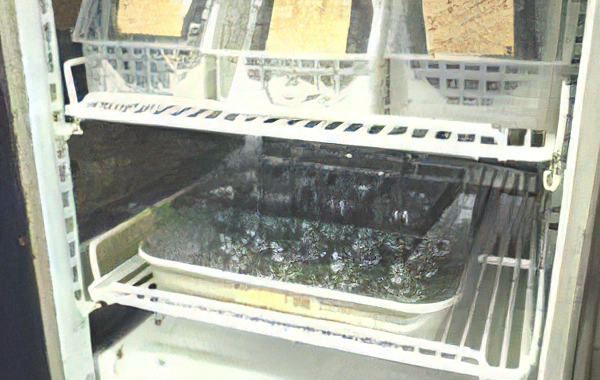

冷蔵庫で冷やします。

アクリル板の蓋をつけたままトレイを冷蔵庫に入れます。固まればできあがりです。

結局、毎日やる仕事なのでできるかぎり手軽に作れなければなりません。

そのためにはどうしても、このアクリル板の蓋が必要だったのです。

もともと、このアクリル板の蓋のアイデアができたからコーヒーゼリーの試食を やる気になったんですけどね。

みなさん。お店まで食べにきてください。

けっこう、うまいはずです。

最終更新日:2016年 9月 28日 (水)