今回のポイント

煎ったろうという焙煎機の特長は、排出でドラム自体を傾ける構造になっていることです。

この構造で、強制排気を考えると煙の流れと豆の排出を考える必要があります。

つまり、排出口と排気口が一緒であることが問題となります。

排出口から排気を引っ張る。

実際に、考えるとけっこうムズカシイのです。

(単につくりにくいだけですが・・・)

その構造が描がけたら後はけっこう簡単でした。

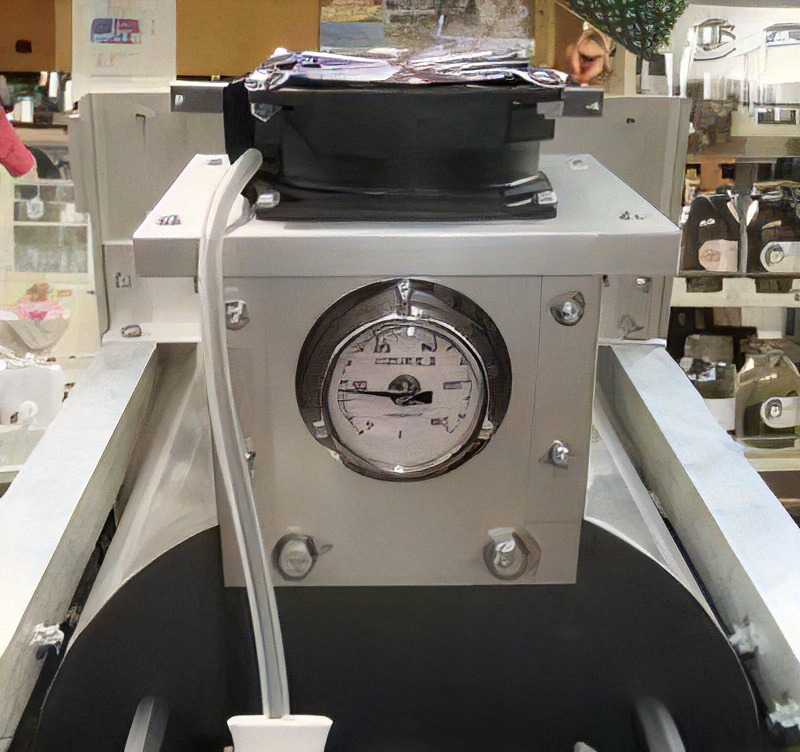

排気部分の特長

排気部分はファンが高温になりすぎないように排気管に9ミリのあなが2個開けられています。

この穴から冷たい空気が入り込んで排気温を下げる働きをします。

そうしないと、排気温が上がりすぎてファンの故障の原因になってしまうのです。

そのために、排気温を測定する温度計を取り付けてあります。

(実際には、120度程度にしか上がらなかった)

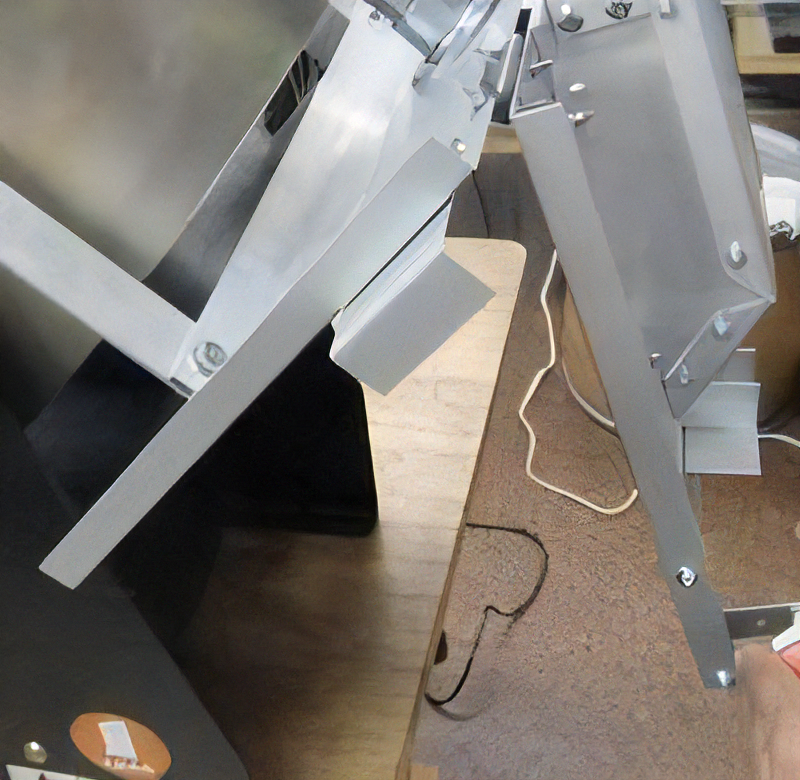

フロントの跳ね上げ部分

排気のダンパーを固定板のほうに付けたのが今回の改造のポイントとなっています。

跳ね上げの部分は豆の投入口と煙突が兼用となっています。

この部分の構造が決まれば、後は非常に簡単につくることができました。

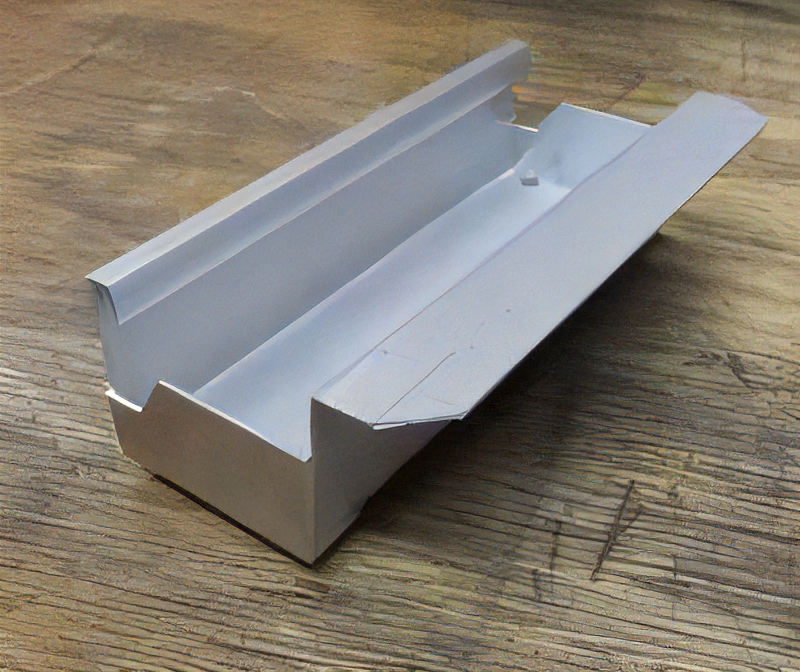

灰箱について

ドラムの後部には、空気取り入れ用に4ミリの穴が多数あけてあり、

そこからチャフが落ちてきます。

当然そのチャフは掃除しなければなりません。

そこで着脱式の灰箱を取り付けました。

今回の灰箱は、大きめに作ってあり3キロぐらいの豆を焙煎しても一杯になりません。

スプーン取り出し口について

今回の場合はアングルで固定はできないのでアルミ板を曲げて固定しています。

ドラムが傾斜しているので、スプーンを水平にするために補正しています。

今回は、温度計付きスプーンの温度計をネジ止めで簡単に着脱できようにしました。

試運転の感想

1キロの豆を焙煎しても排気温は120度ぐらいしか上がってこなかった。

これならば、排気ファンに負荷がかからすに大丈夫な気がした。

実際に1キロの豆を焙煎することは可能だが火力に遊びがなくていかんと思った。

(最大火力を使うしかなかった)

排気ダンパーに関しては1キロの豆をいれてもまったく問題ないほどファンには余裕があった。

試運転した感じでは、800グラム程度の量が、一番焙煎しやすいと感じた。

最終更新日:2016年9月28日