今回のポイントはスピード

焙煎機の改造は、じっくりとやることが多いのです。

しかし、今回は奈良から煎ったろうを持ってきて・・・

次の日には帰らねばならないという条件・・・

つまり・・・実質使えるのは一日だけ・・・

その一日でどのような改造までができるか・・

挑戦してみました。

(普通にお客さんが来るなかでの作業でした)

今回の焙煎機の改良点

自然排気の場合、ダンパーが一番重要になります。

そのダンパーをどのような構造にするかによってかかる時間が決まります。

スプーンの構造は、今までのやり方で完成しているのであまり問題がありません。

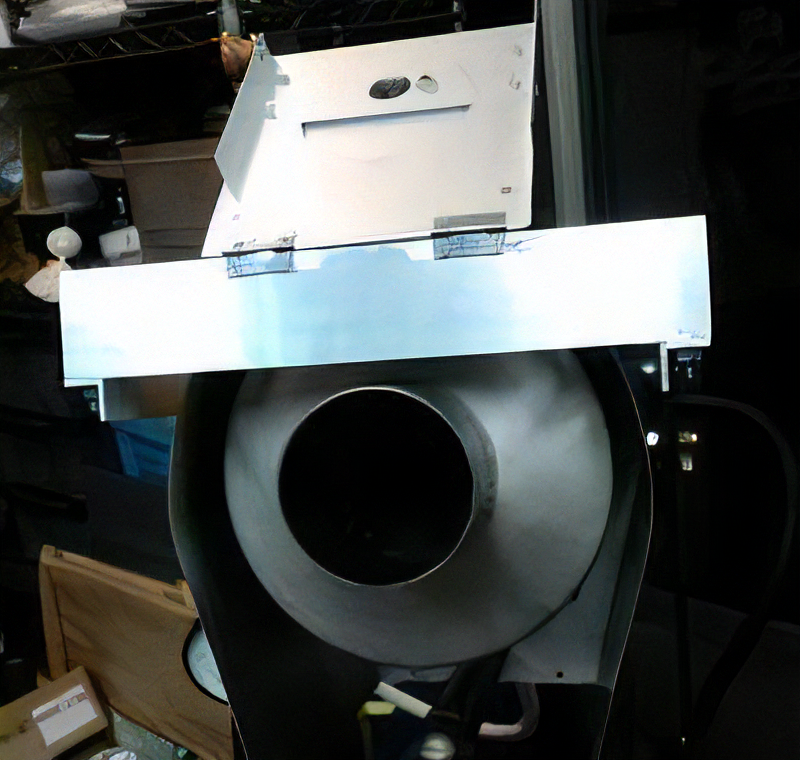

今回問題となったのがシリンダーの取り外しでした。

とにかくシリンダーを外さないことには底部分に穴も開けられないしカバーも外せない・・・

その部分がけっこう大変でした。

あと・・・以前はモーターの軸にそのままシリンダーが直結していたんですが

今回のものは、カバー部分にべアリングが取り付けられておりちょっと進化していました。

ちなみに、スプーンのガイドの隣のタケノコは温度計の挿入口です。

フロントの跳ね上げ

焙煎が終わって豆を排出するときには傾けると勝手に開いてくれる構造になっています。

しかし、シリンダー内をみたりするときにはフロントを跳ね上げるしかありません。

その時に止めるためのストッパーが必要になります。

そこで、ちょうつがいを止める部分に防震ゴムを取り付けてそれをストッパーとしました。

(多分・・・・一番楽ちんな方法だと思う)

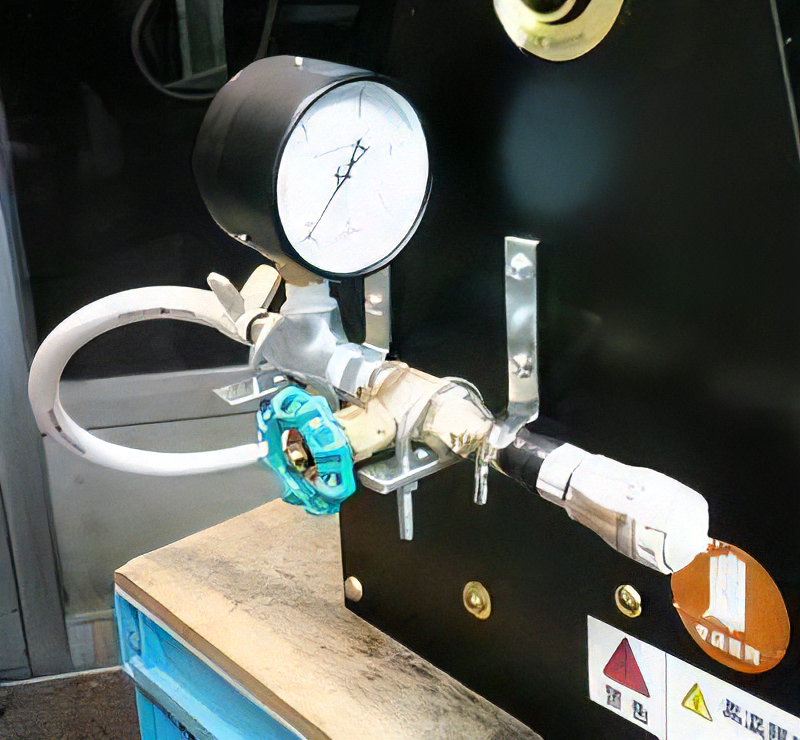

微圧計部分

微圧計部分はあまりにもやぐく取り付いていたので

固定治具をつくっただけです。

(これをつくっただけでも「H」さんは立派です)

後はほとんどいじっていません。

個人的にいえば・・・・・

微圧計をチーズにそのまま取り付けて垂直にやるのはどうかと思ったんですが・・・

そのまま取り付けました。

この構造では微圧計がある分・・・

配管が外のほうを走らなければならず固定しにくいという欠点があります。

(配管を全部やりなおすのはめんどくさかったもんで・・・)

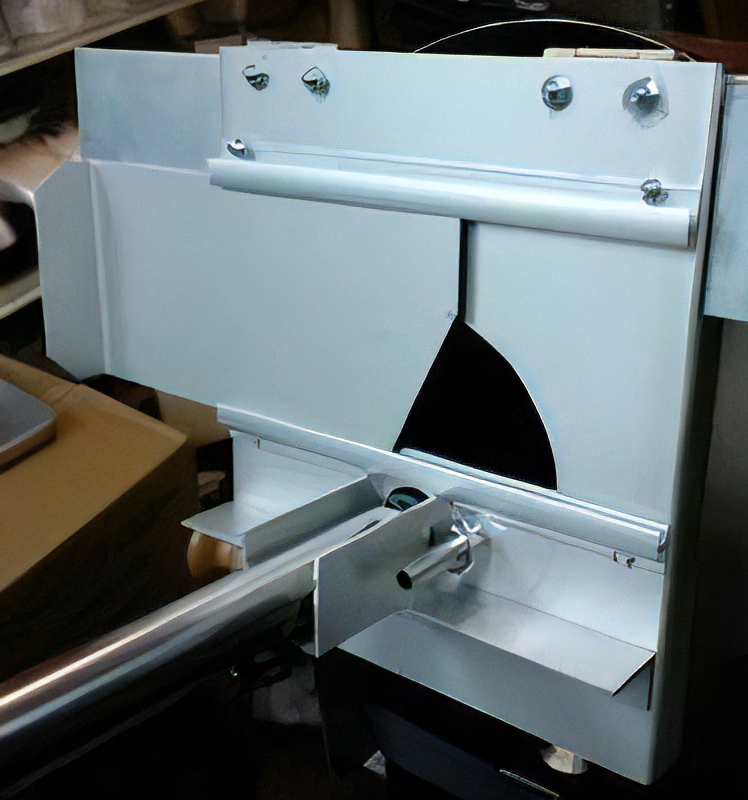

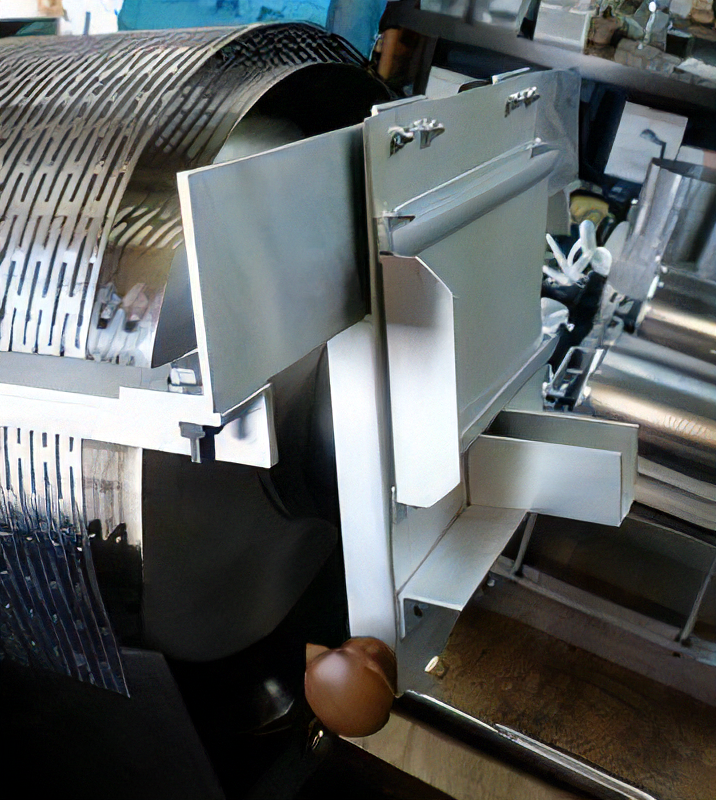

排気ダンパー部分

今回一番の目玉部分はこのダンパーです。

このダンパーの斜めにカットした部分・・・ここが今回の改造の一番の自慢です。

(みると・・・なんだと思っちゃうと思いますが・・・・)

今回のダンパーは煎ったろうの投入口の上半分をダンパーとして使っています。

スライド部分が単なる長方形の板の場合は・・・・

排気全開にしようとすると投入口の端までスライドさせねばなりません。

その状態でも外れないようにするにはガイドのレールがその分、長くなければなりません。

(レールが長すぎるとカッコ悪い・・・・)

それを防ぐために斜めのカットがあるのです。

これによりレールの長さを2センチぐらいは縮めることが可能になりました。

(このアイデアをみつけただけでやってよかったと思いました。)

最終更新日:2016年9月28日