投入温度を決める排気温や本体温度・・・

それと・・釜本体温度の関係・・

わかってしまえば非常に簡単なものです

1回目の焙煎では投入温度は高くなります

これは熱を釜本体が吸ってしまうのでその分を見越して高めの設定で投入することとなります

実は・・この考えを捨て去ると投入温度は簡単なものになります

豆を投入する温度は排気温ではなく釜本体温度で決める・・

ただし・・・釜本体温度が一定温度以上の場合は排気温で豆を投入してもOK!

これは・・・釜に熱を奪われなければ豆の温度変化が安定するということなんです

釜に熱を奪われないようにするというのは釜本体温度を一定以上の温度にしておけばいいのです

そうすれば・・・焙煎時間などは安定してきます

そして・・・

2回目以降の焙煎で、時間がたって釜が冷えてしまったときの投入温度を考えるときには非常に簡単になります

釜本体温度は、1回目の焙煎と同じでいいのです

釜が時間がたって冷えてしまった場合・・

当然・・釜本体温度が投入温度以下になっています

その場合は・・普通に火を入れて釜本体温度が投入温度に達したときに豆を投入すればいいのです

そして・・・

連続焙煎などで釜本体温度が投入温度以上の場合は、排気温を使った今までどおりの投入温度でいいのです

このやり方のいいのは、10分とか20分ぐらい焙煎があいてしまったときに投入温度を何度にするかを考えなくていいことです

釜本体温度の示すもの

投入温度は熱風がある一定の温度に達したときに豆を釜に投入する温度です

(わざわざ説明する必要はないと思いますが・・・)

問題は投入温度と釜本体温度との差がどれだけあるかということです

当然・・・温度差が大きければ焙煎時間が大きく遅れることになります

そして・・・残念ながら火力を上げた程度ではとても対処できません

となると・・・

釜本体温度か最低どれだあれば火力などで対処できるかがわかればいいことになります

そして・・・それは釜に対しての豆の量とも深い関係があります

つまり・・・5キロ用の釜で1キロ焙煎する場合は、逆に釜温度が下がっている必要があるのです

結論が非常に当たり前になるのですが・・・

自分の焙煎機でどれだけの豆を焙煎するときに・・

釜本体温度がどれだけのときにどれだけの時間で焙煎ができたか・・・

これを調べておけば・・・焙煎時間が30秒と狂うことがなくなります

そして・・・目減り量も1%以下の変化に抑えられると思います

もう少しデーターがそろうともう少し明確に書けると思います

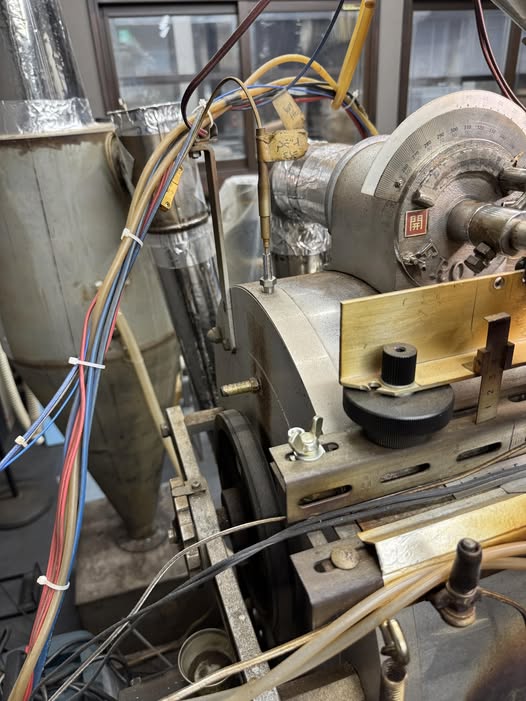

釜の持っている熱量

焙煎機というのはっきりいって重たいです

重たいということは熱を蓄える力が強いということです

そして・・熱いときは熱を放出し冷たいときは熱を吸収する・・・

めちゃめちゃ当たり前のことをします

そして・・・その釜の持っている熱量を判定するところに温度計はついていないのです

排気温も豆温を測る温度計も流れている空気の温度をはかってしまっています

この状態では釜が熱を持っているのかいないのかまったくわからないのです

そんな状態で豆を投入すれば・・・

終了時間に1分以上の誤差が出ます

それを当たり前と思うか・・・

なぜそうなったかを考えるか・・・

焙煎を研究するのに大きな違いとなります

釜本体温度というのは空気の流れが少なくて最後にあったまるような場所にセンサーを付けておく。

つまり・・・あったまりにくく冷めにくい場所の温度が釜本体温度としては最適である

最終更新日:2016年9月28日