駐車場に車を止めて、目の前の仮店舗ではなく、ふりかえって元店舗に行ってしまうお客様が続出。

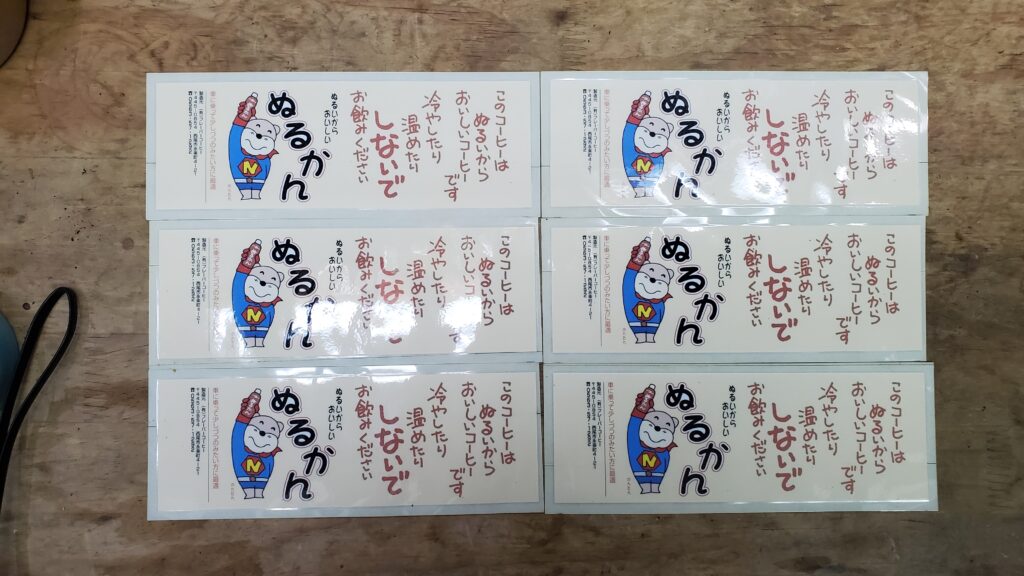

ということで、扉にのんたんを張りました!

こちらへ入って来てください。

宜しくお願い申し上げます。

フレーバーコーヒーのブログ

駐車場に車を止めて、目の前の仮店舗ではなく、ふりかえって元店舗に行ってしまうお客様が続出。

ということで、扉にのんたんを張りました!

こちらへ入って来てください。

宜しくお願い申し上げます。

絶賛、片付け中ですが・・・

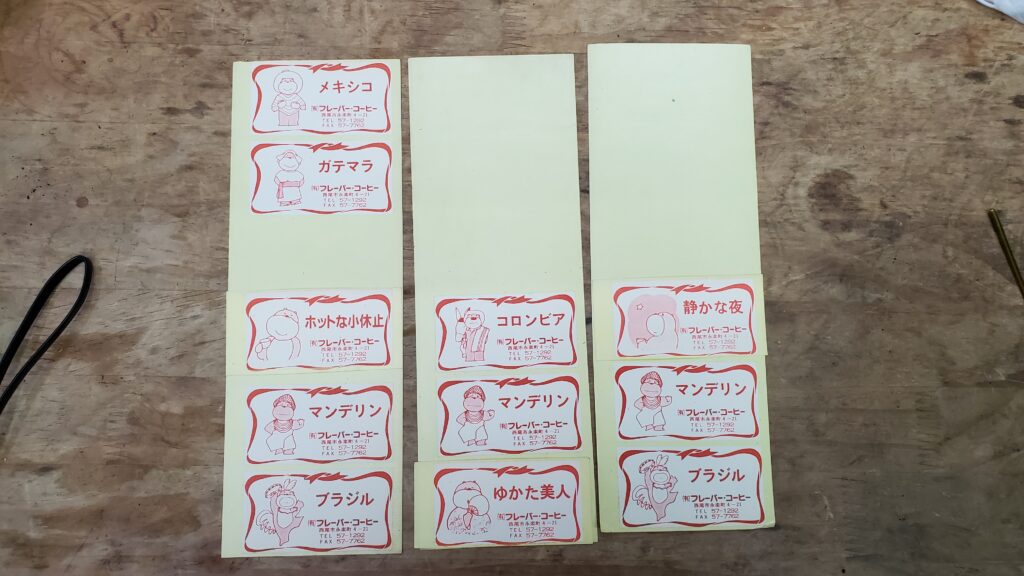

以下の珈琲ラベルが沢山、出てきました。

欲しい方がいらっしゃいますか?

珈琲屋さんなら使えそう・・・

珈琲200g1個以上、ご注文頂いたお客様の内、限定1名様にプレゼント致します。

珈琲の注文時に「珈琲ラベル希望」と備考欄にご記入ください。

早い者勝ちです!

こんばんは。。

絶賛、片付け中ですが・・・

色々と昔の物が出て来るので、ご紹介したいと思います。

HARIO Smart7の松屋式レシピが完成したので、昨夜、ご紹介しました。

【Smart7の松屋式推奨レシピ】

松屋式4杯抽出(抽出量:約240ml、出来上がり量:約480ml)

・珈琲(粗挽き:みるっこ8番) 40g

・湯温95℃ 使用湯量320ml

・蒸らし 使用湯量70ml 抽出する時間23秒 インターバル180秒

・抽出 使用湯量250ml 抽出する時間80秒

この抽出ならば、大きく香味を損なうことなく、美味しく淹れられます。

こんなにも優れモノだったのかと、今更ながら、放置していたことを悔やんでいます。

松屋式のコーヒーメーカーとして、胸を張ってお薦めする商品です。

ラクして美味しい珈琲が飲みたい方、コーヒーメーカーでも松屋式の珈琲を味わいたい方、狙い目ですよ。

そして、松屋式推奨レシピを作っていて、金枠がガタつき、不安定になることが気になりまして、かめの5杯用金枠(亀次郎)を使用してレシピ作りをしました。

そこで、かめの5杯用金枠(亀次郎)もお付けるすることとなりました。

是非、手抜きして美味しい珈琲を楽しんでください。

ご入札を心よりお待ちしております!!

こんにちは。。

昨日の週刊フレーバーでも少し触れましたが、いよいよ「Smart7」がMiracle Auctionに登場しました!

これまでレシピが見つけられず、お薦めできるか、迷っていましたが・・・

Smart7で美味しく抽出できる松屋式レシピに目途が立ち、出品することになりました。

見栄えの格好良さ・加水機能はバルミューダですが、断然、美味しいのはSmart7です!

※本日ダルクの放送終了後、Smart7で珈琲を抽出する予定。

メーカーでは既に製造終了していますので、この機会に是非、落札してくださいませ。

こんばんは。。

バルミューダのコーヒーメーカーをはじめ、3商品が本日22時にオークションを終了します!

欲しい物が、お値打ちに買えるチャンスです!!

こんにちは。。

今週2/15(水)22時終了のティードリッパーにドリップスタンド(6,600円税込)とサーバーも付きます!

断然、お得です!!

入札、心よりお待ちしております。

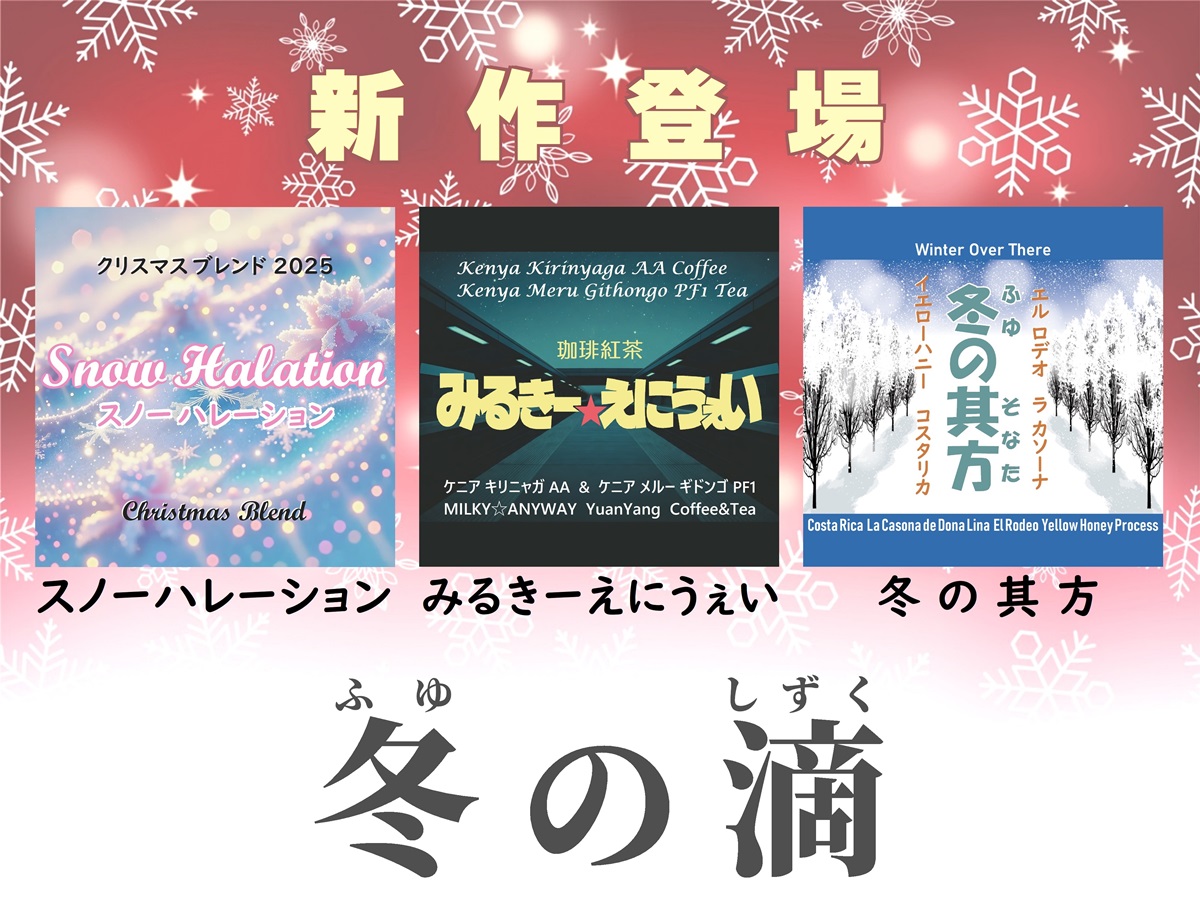

珈琲遊戯より新作「冬の滴」が登場しました。 どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

冬の滴(ふゆのしずく)…新作3品登場! 「スノーハレーション クリスマス」「みる

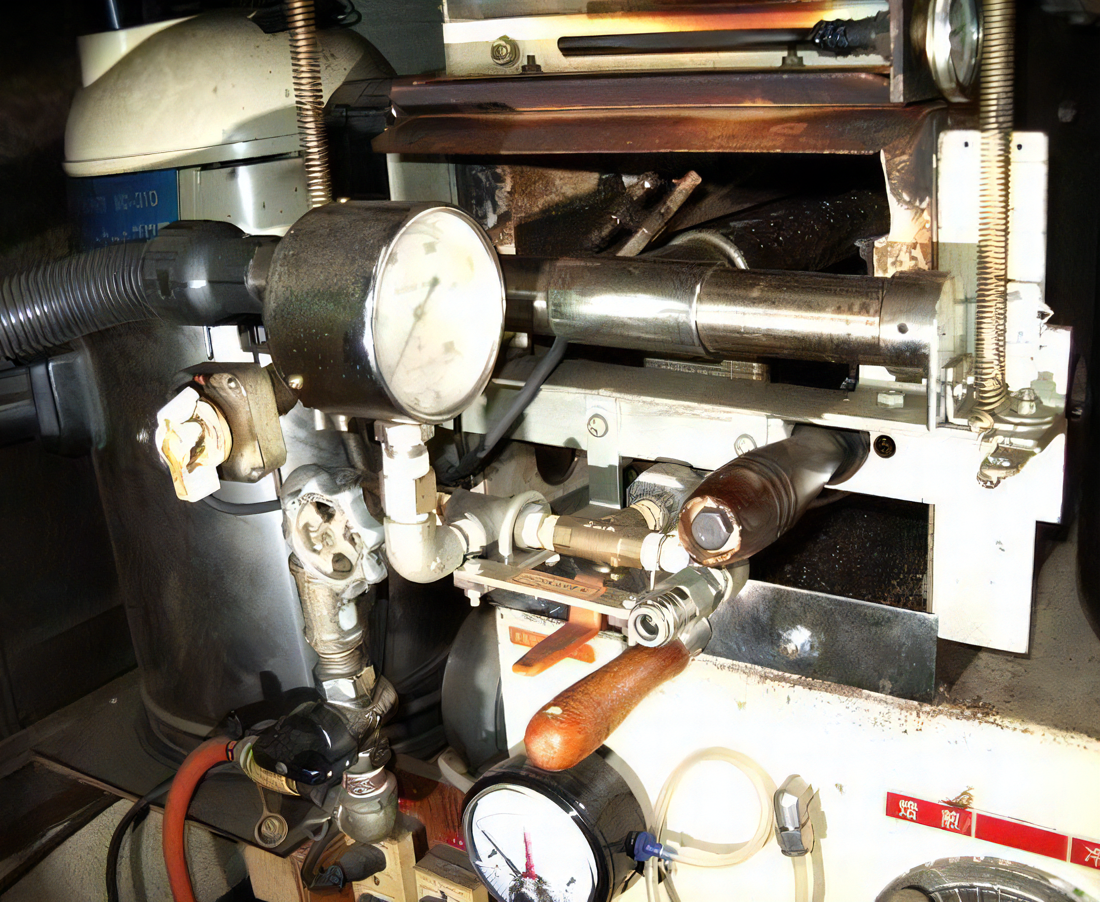

バーナー界隈の改造部分 焙煎の心臓部といえば・・・・バーナー界隈でしょうここの部