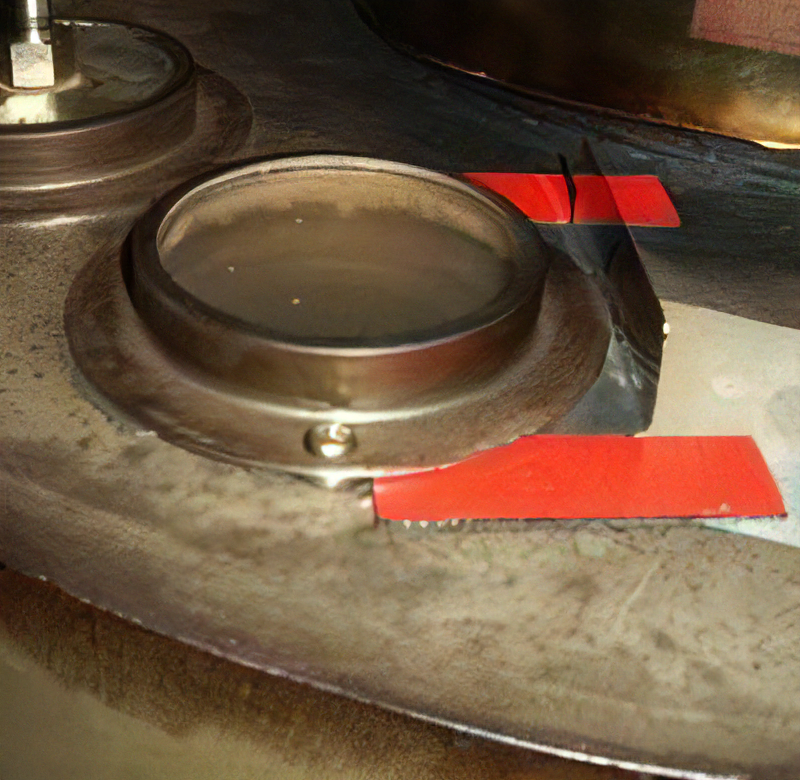

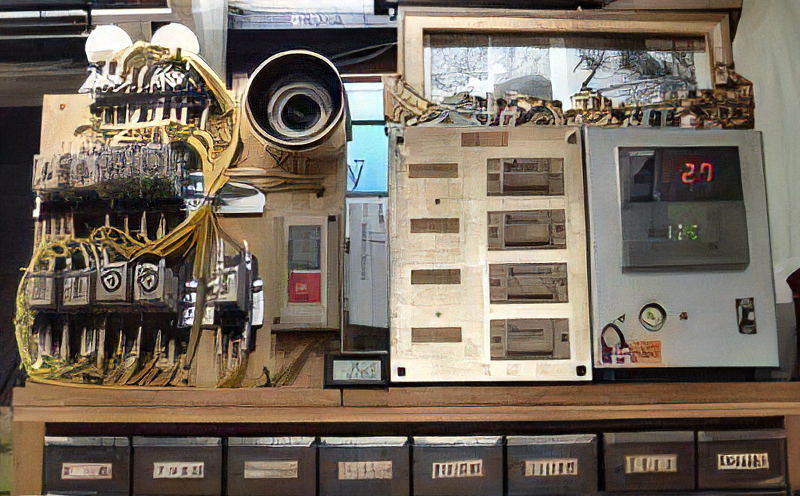

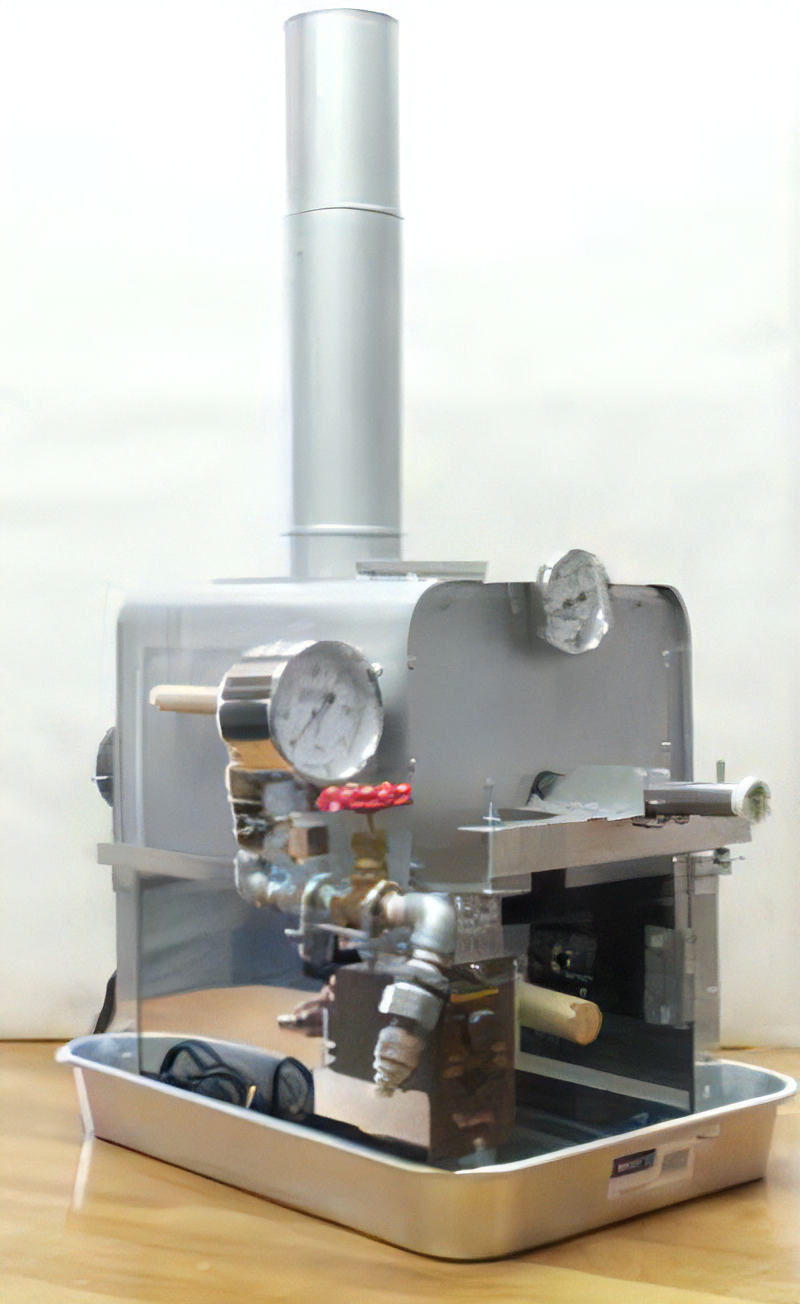

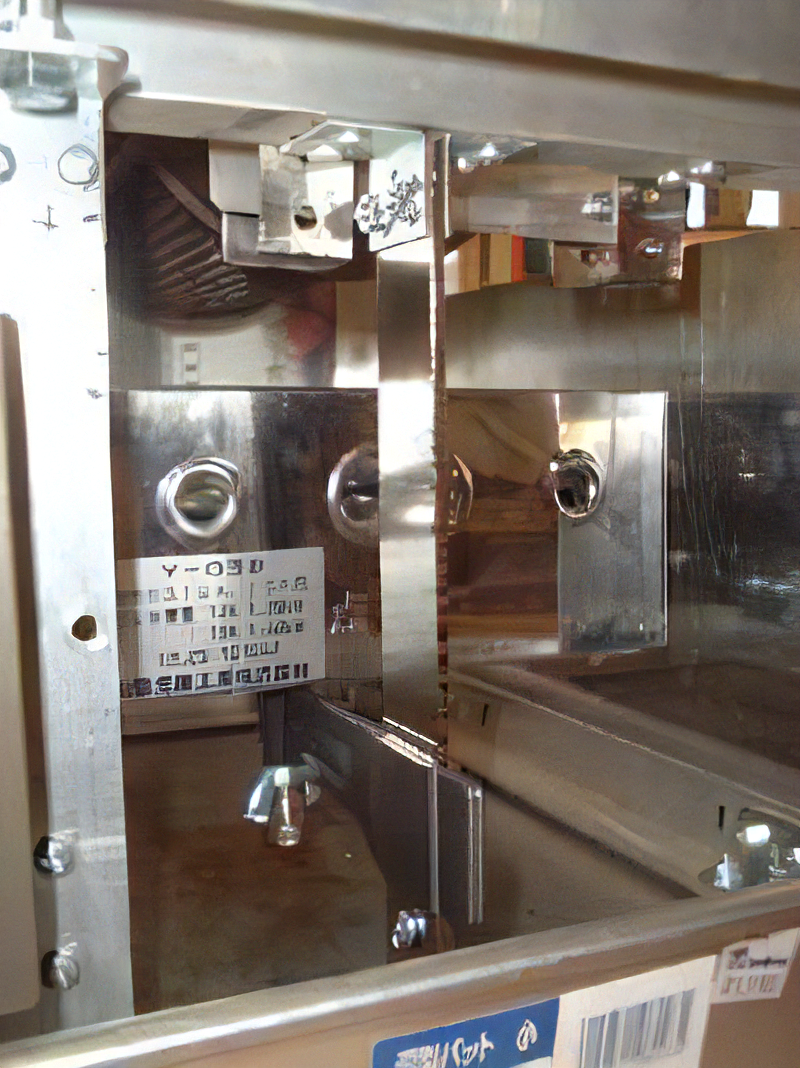

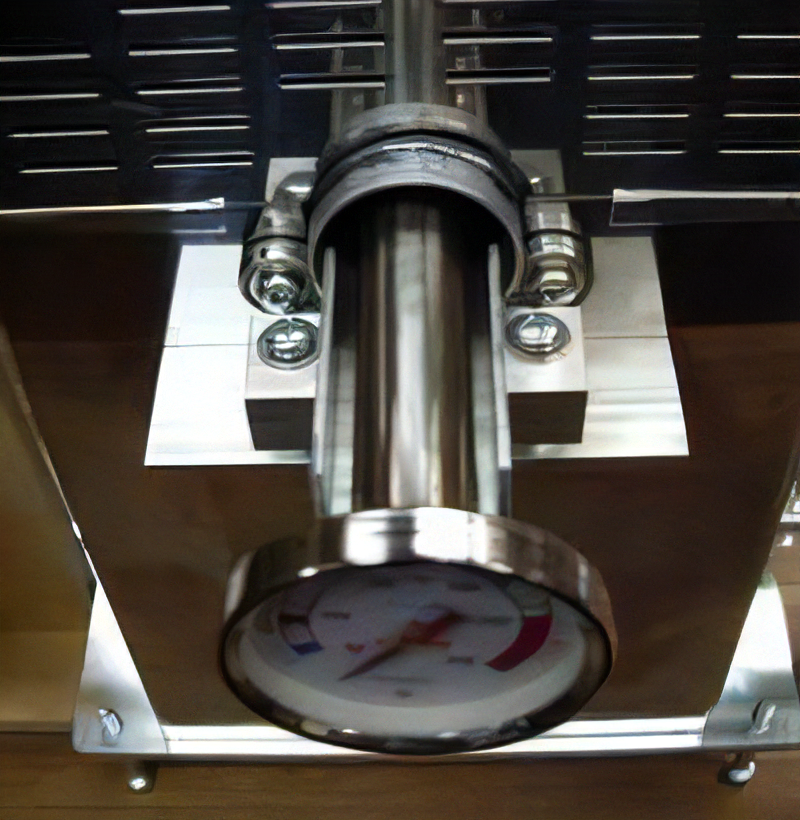

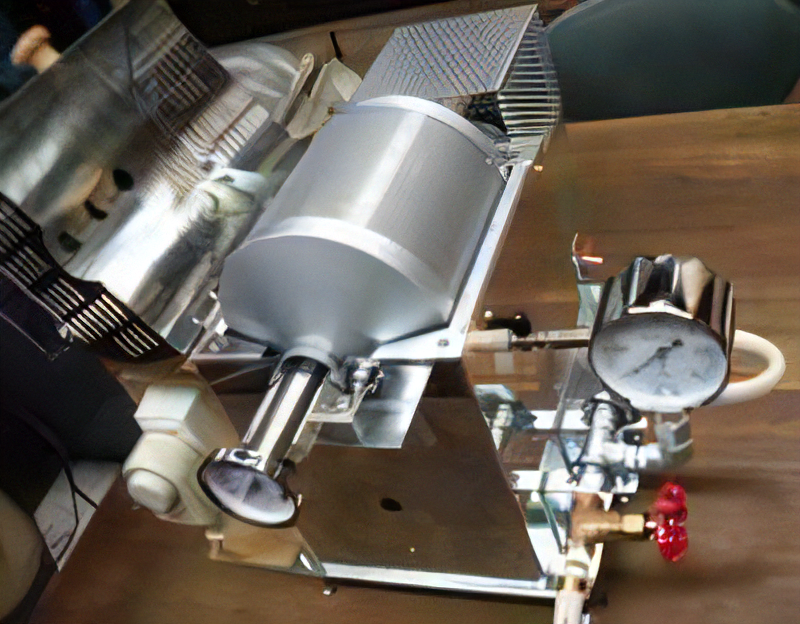

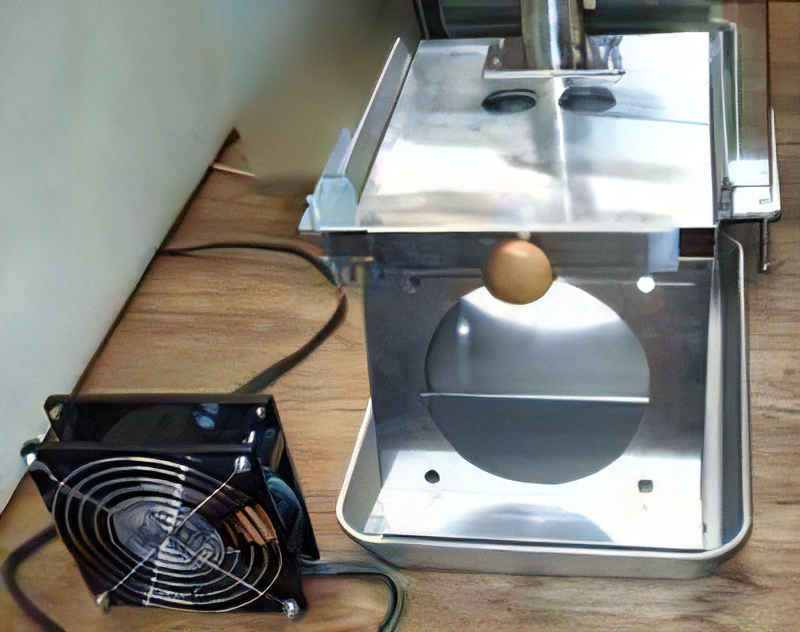

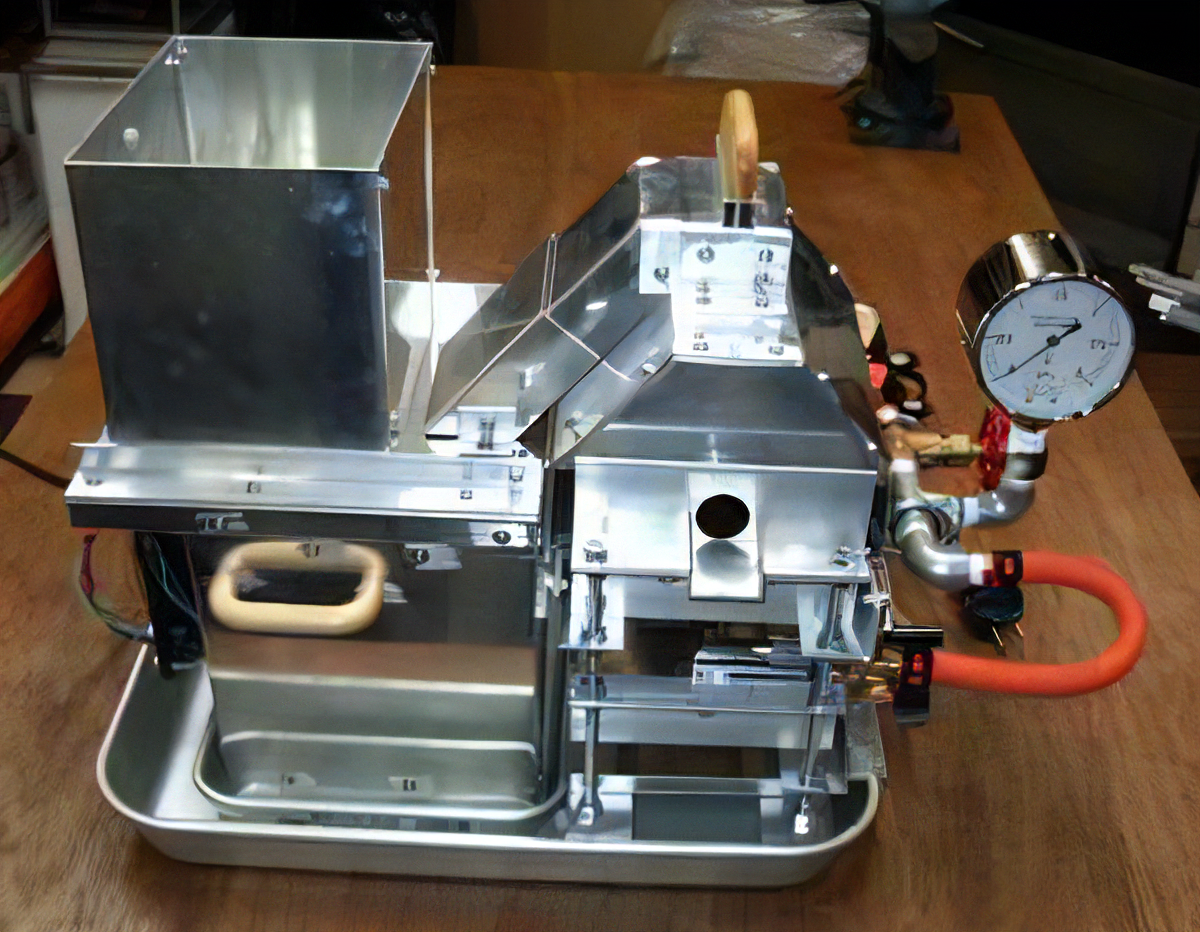

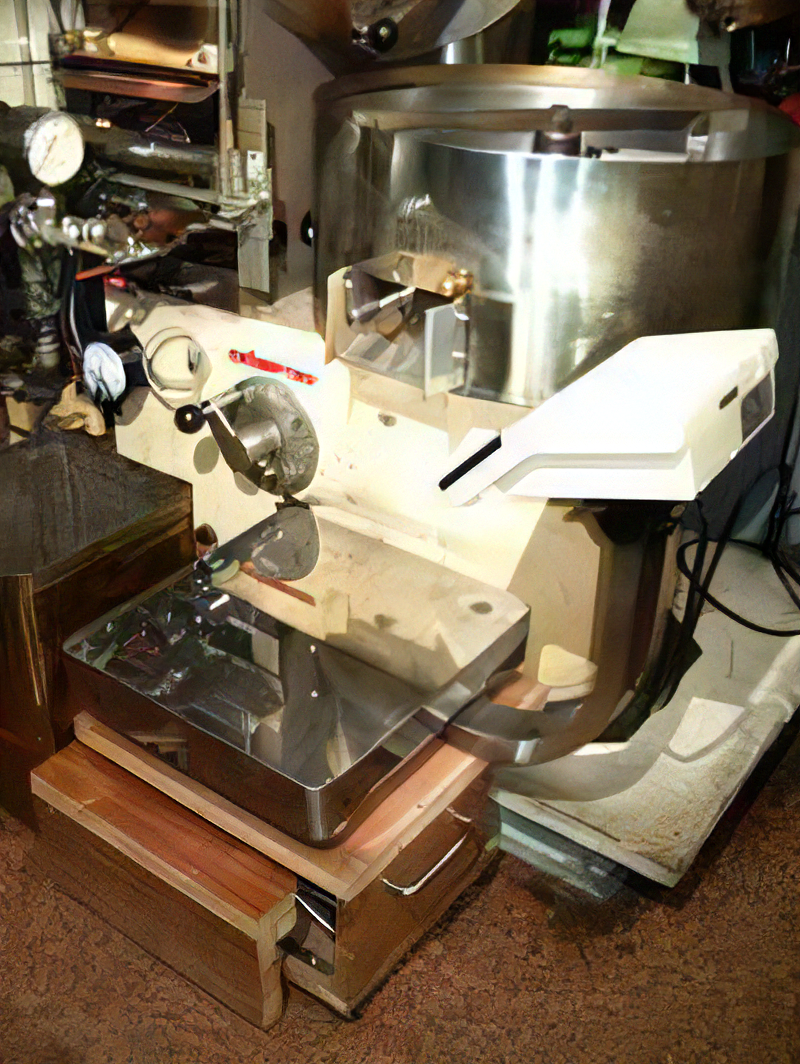

(写真・ホッパーチェックミラー)

ホッパーチェックミラー

焙煎機のホッパーです

ここに豆をセットしておき釜があったまったら・・豆を投入するわけです

ここになぜ鏡が必要になったか・・・

生豆のほこり飛ばしをやっていて最後の一回分を忘れたんです

(たまたま豆の量が少なかったため気がつかなかった・・・)

焙煎をはじめようと豆をホッパーに入れた瞬間・・・

しまったと思いました

空のホッパーと豆が入っているホッパーではとーぜん音が違うからすぐわかります

そこでポッパーが空かどうかが目視できるように鏡をつけたわけです

簡単ですが・・・役に立ちます

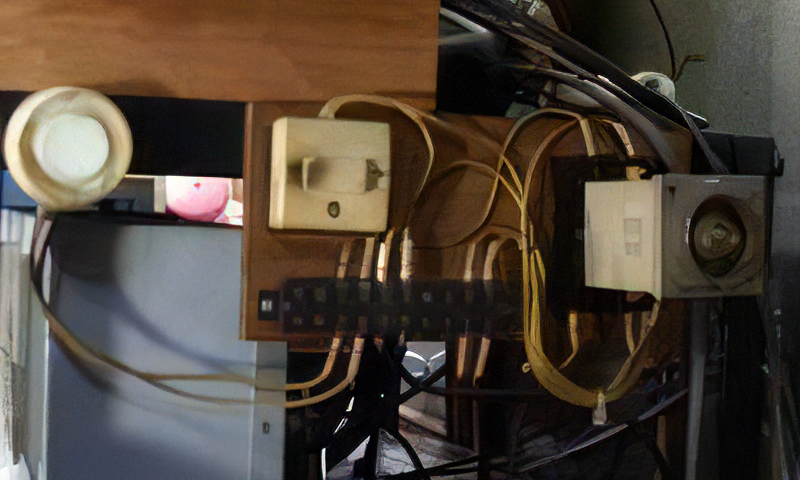

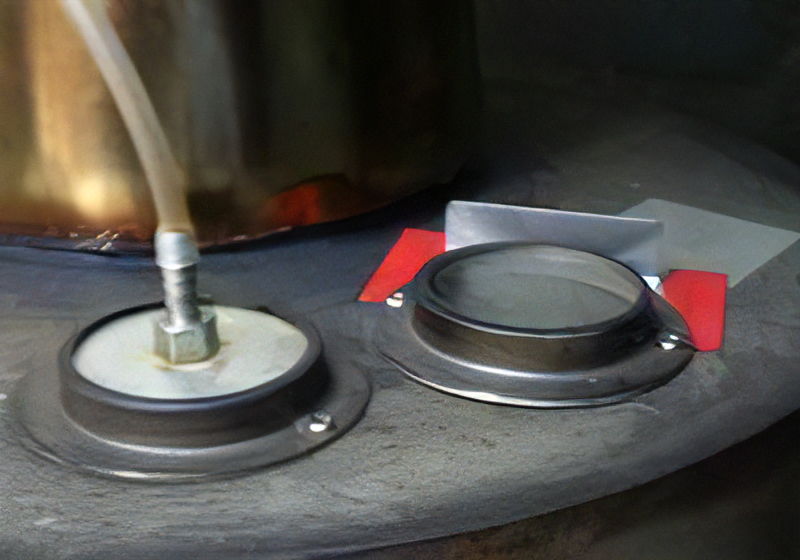

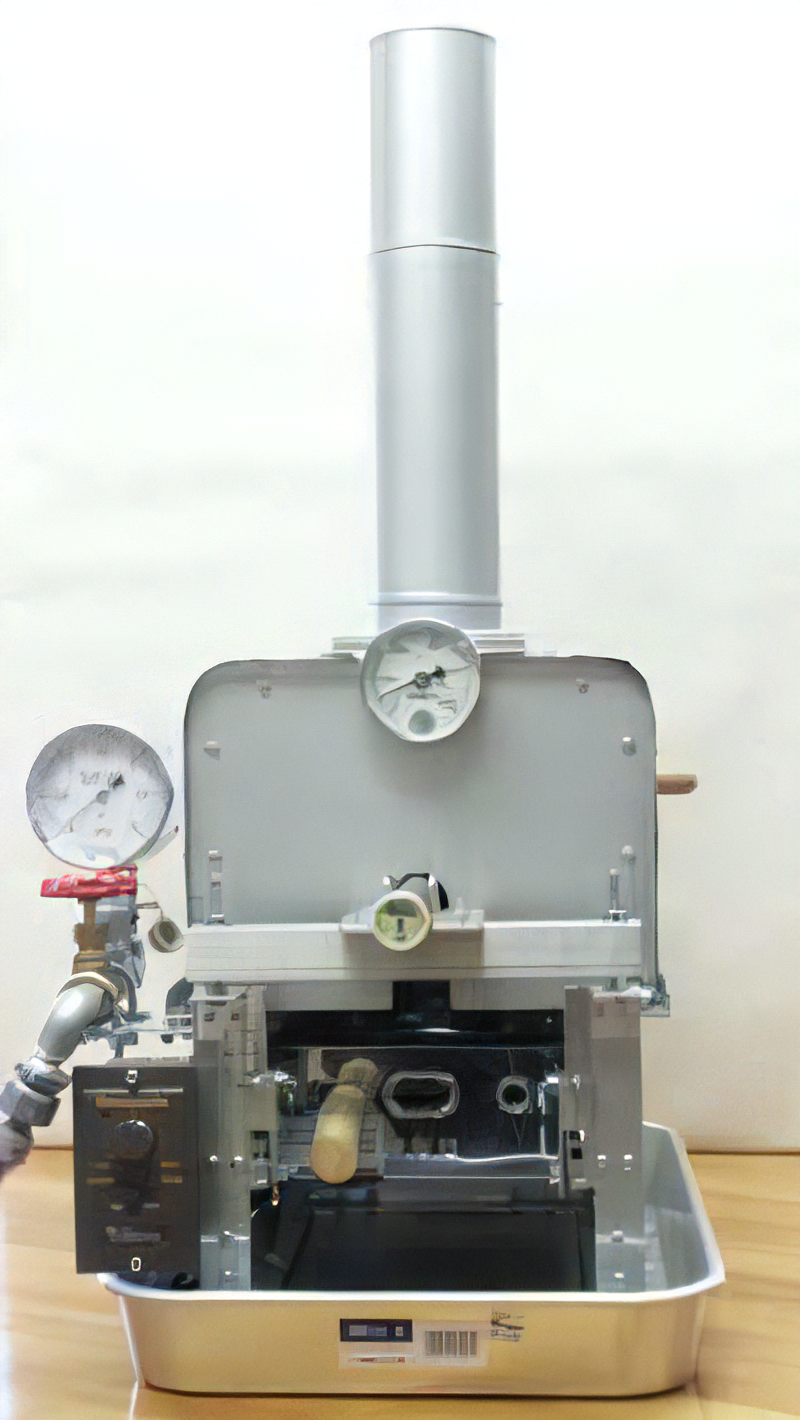

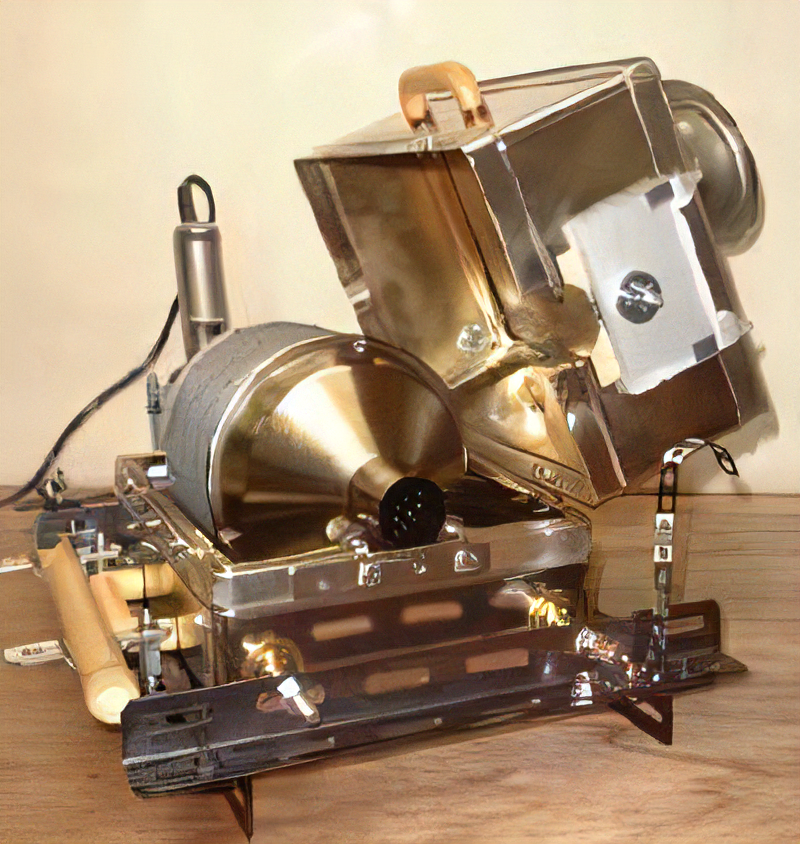

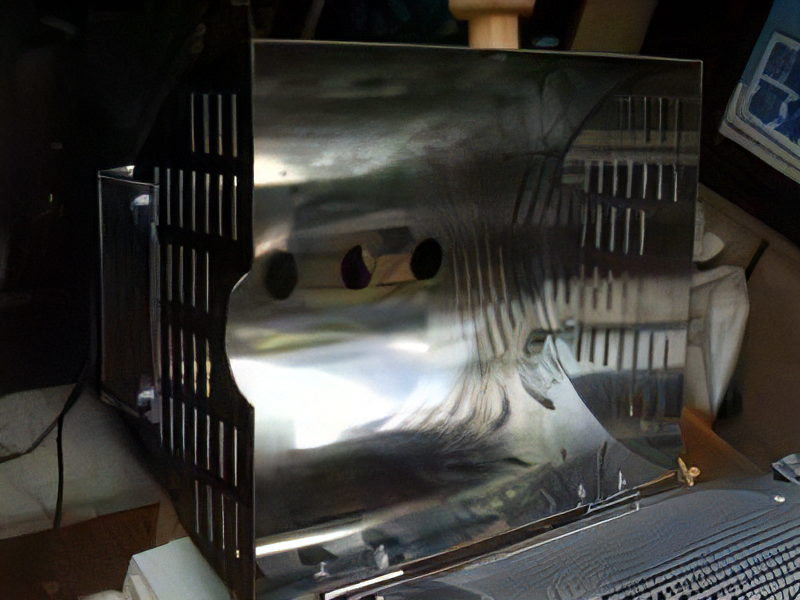

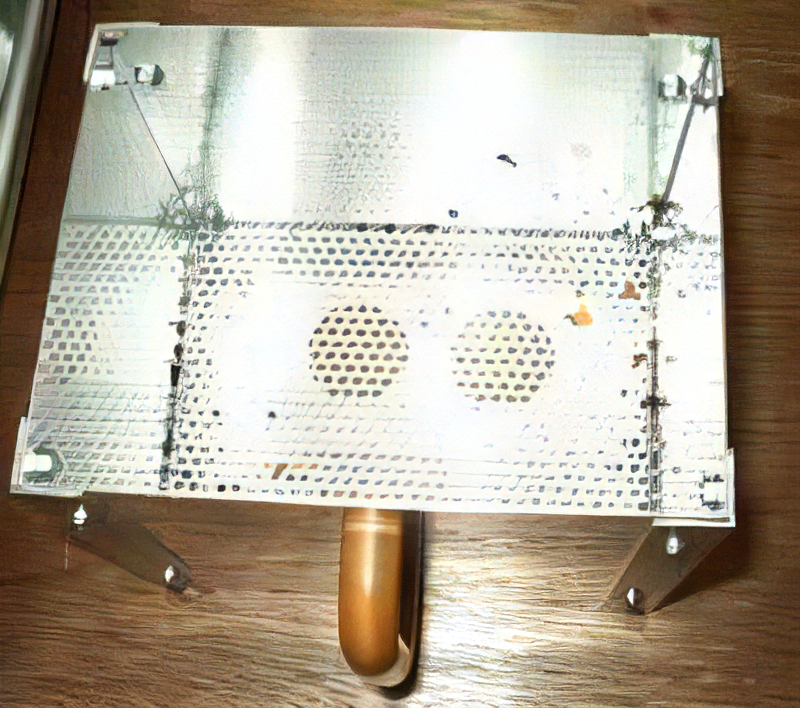

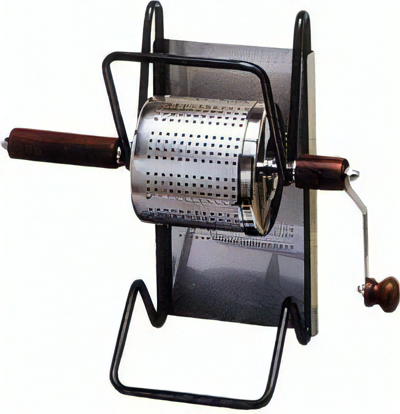

(写真・給気口カバー)

給気口カバー

焙煎機を動かすと大量の空気が外から入り込みます

当然・・給気口が必要です

問題は冬場にこの給気口から入ってきた風がさぶい・・・

そこで換気扇カバーを取り付けて・・・・

給気口の風をガスファンヒーターの空気取り入れ口のほうに向けています

そうしないと・・・

バイトの女の子がさぶいもんで・・・

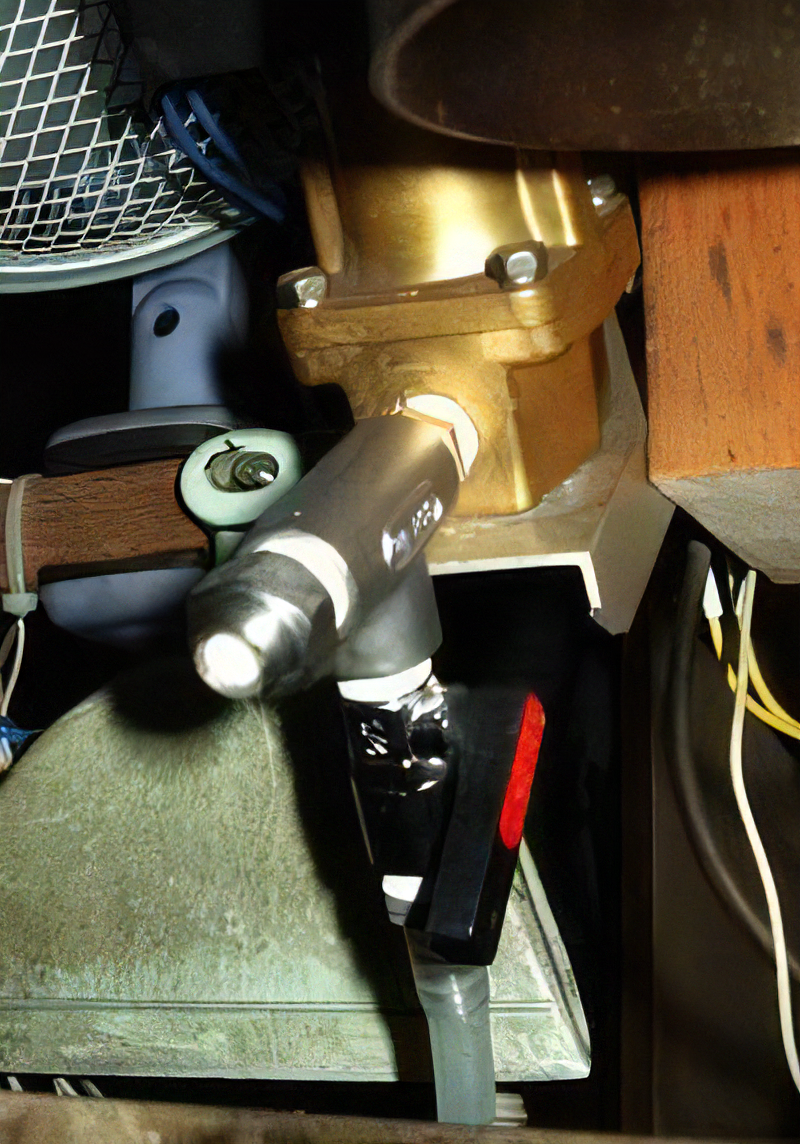

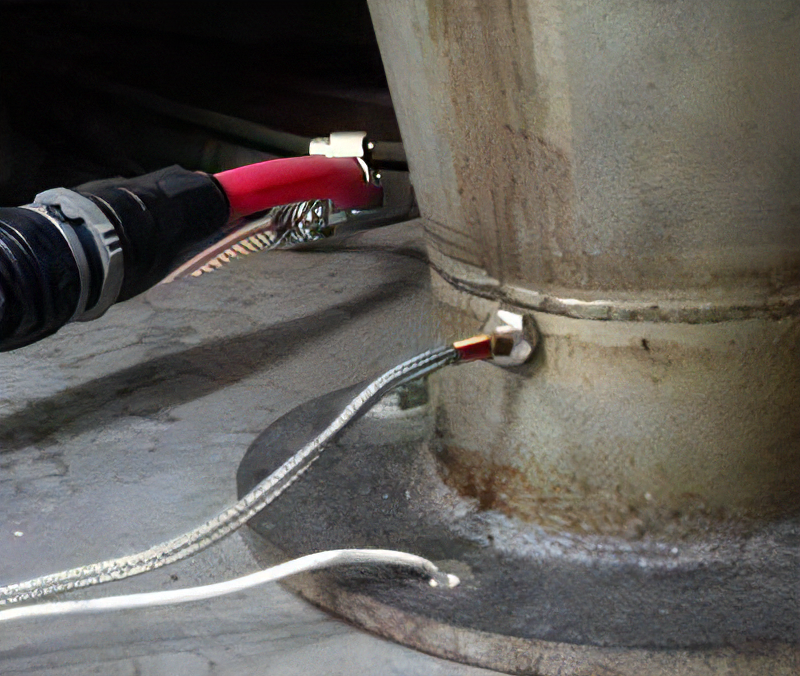

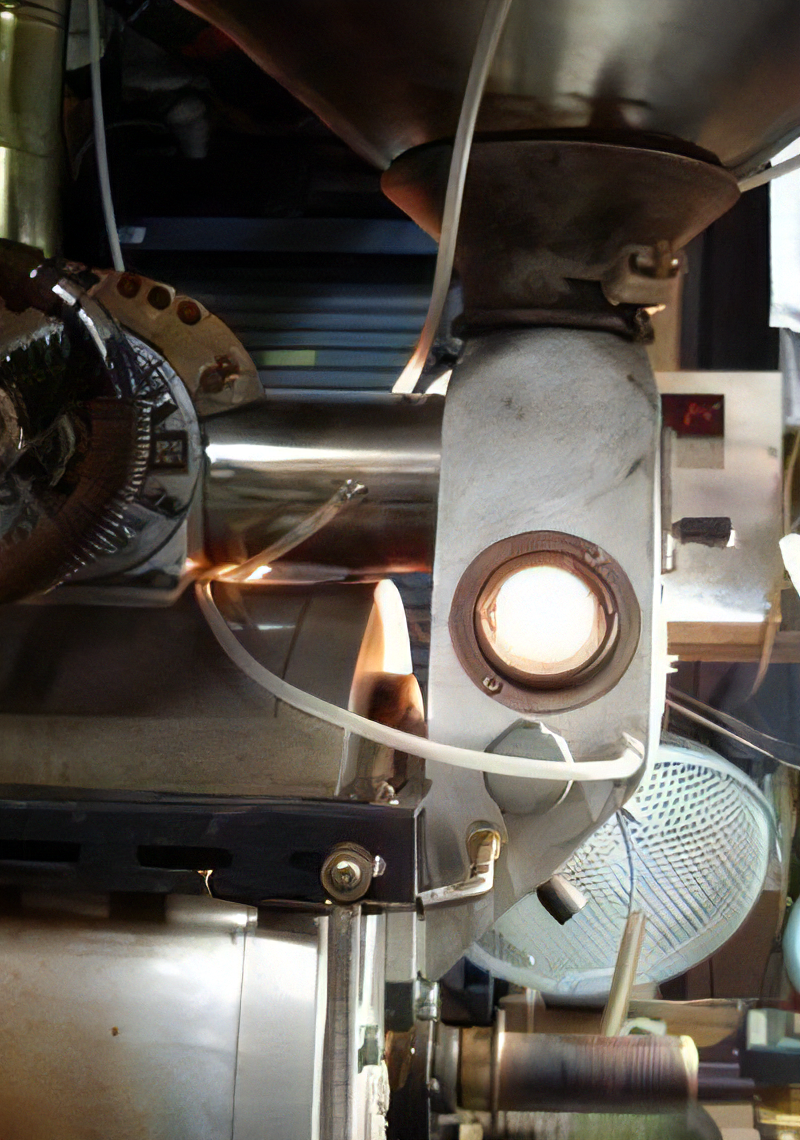

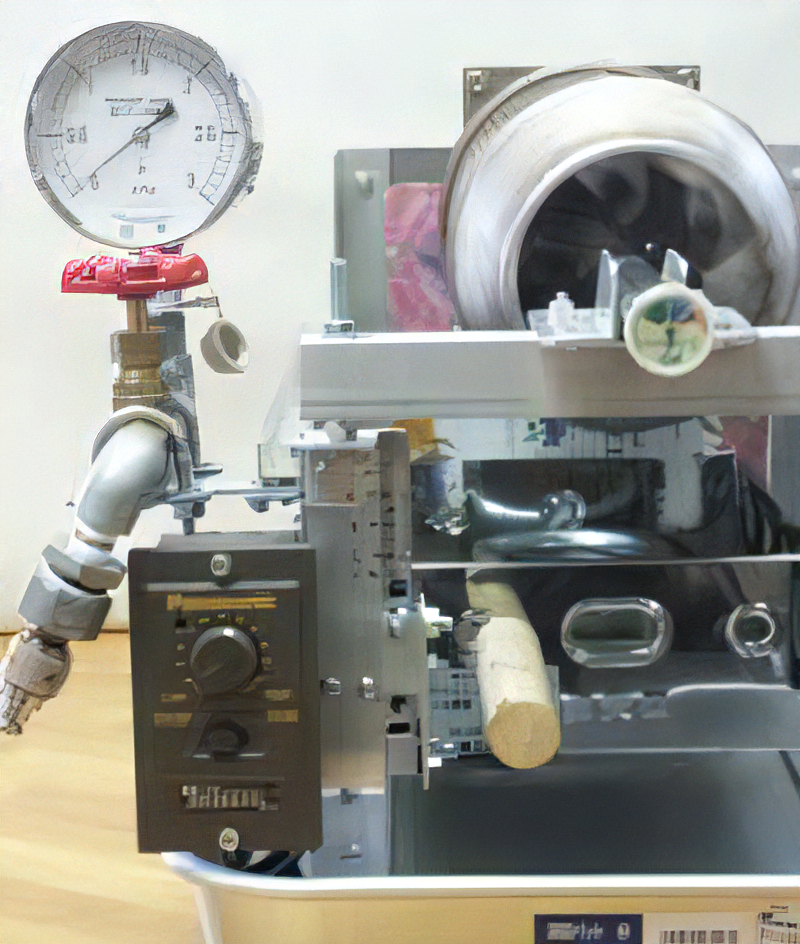

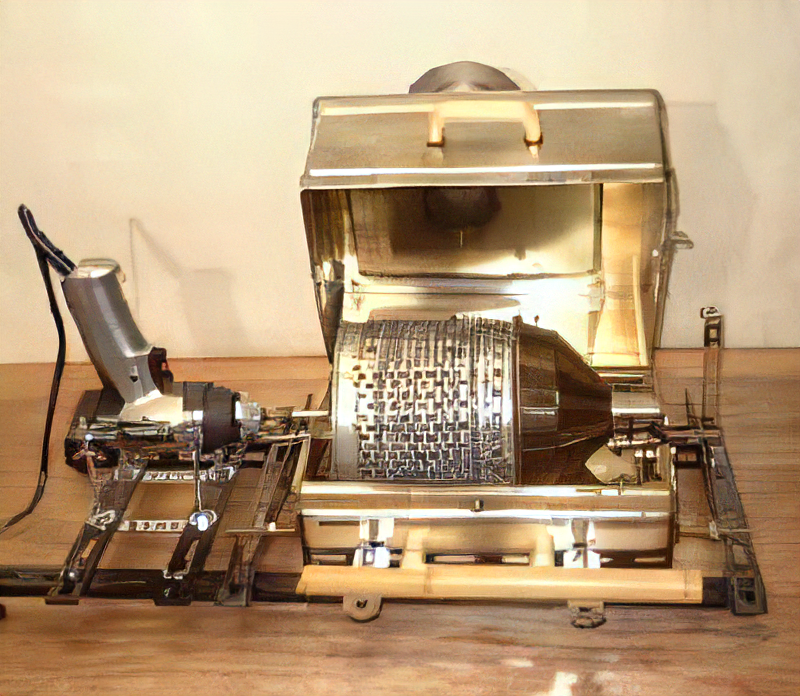

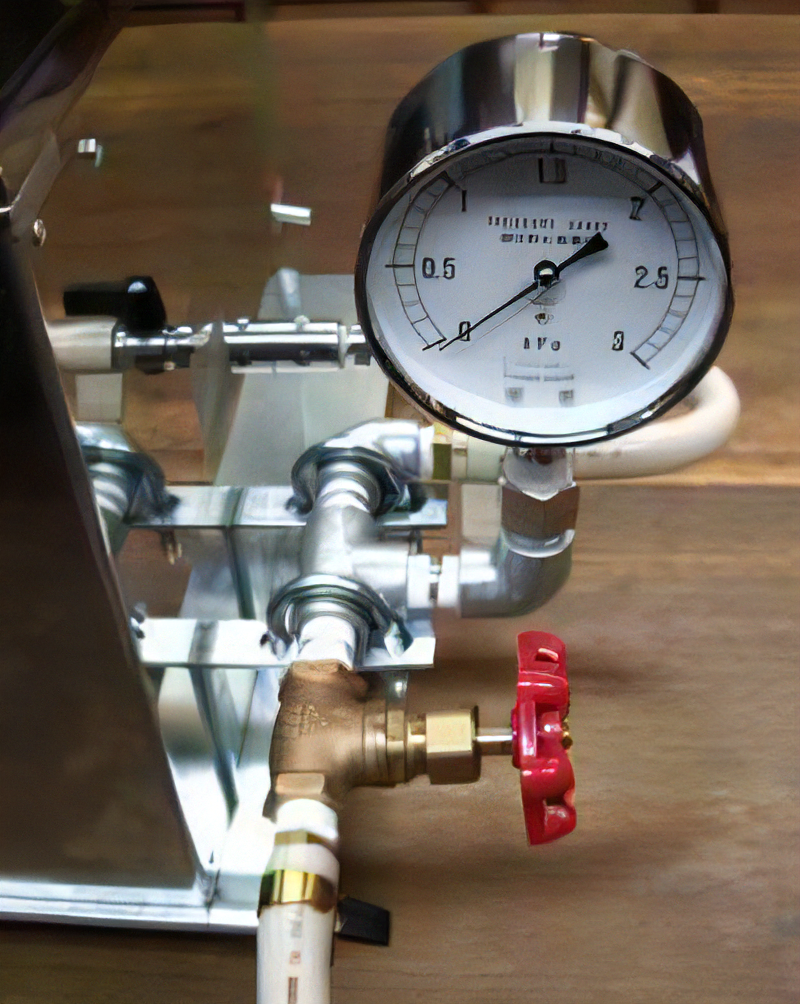

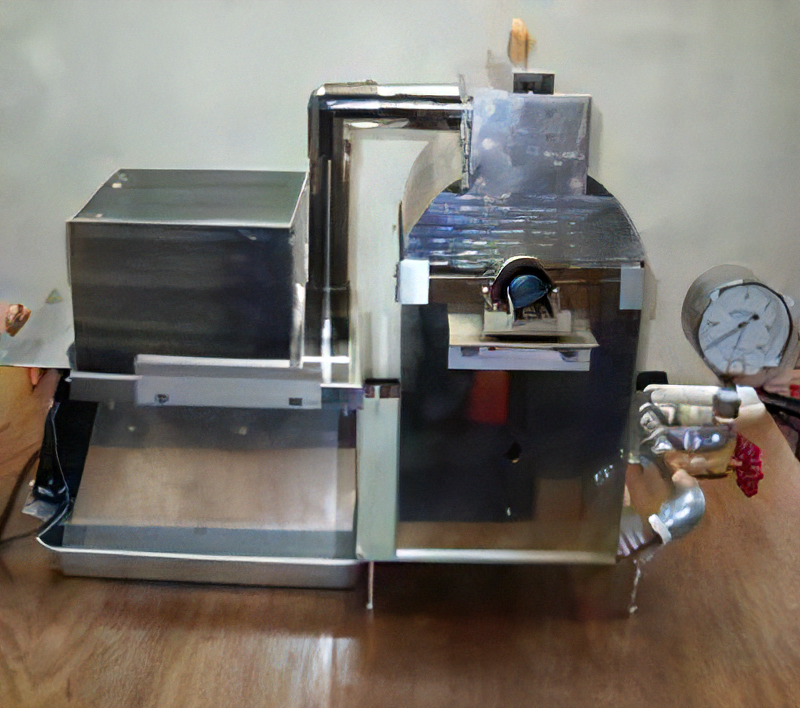

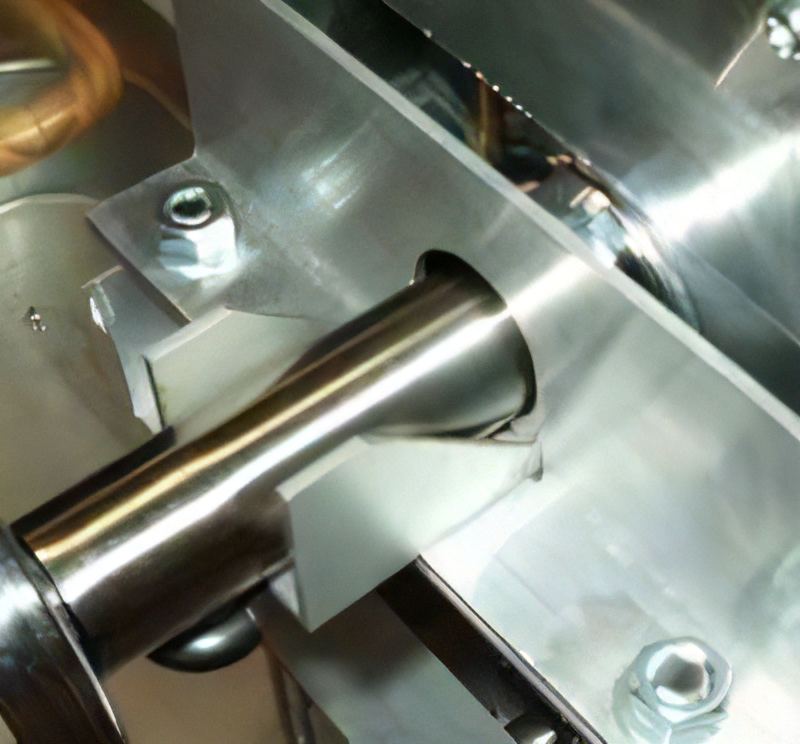

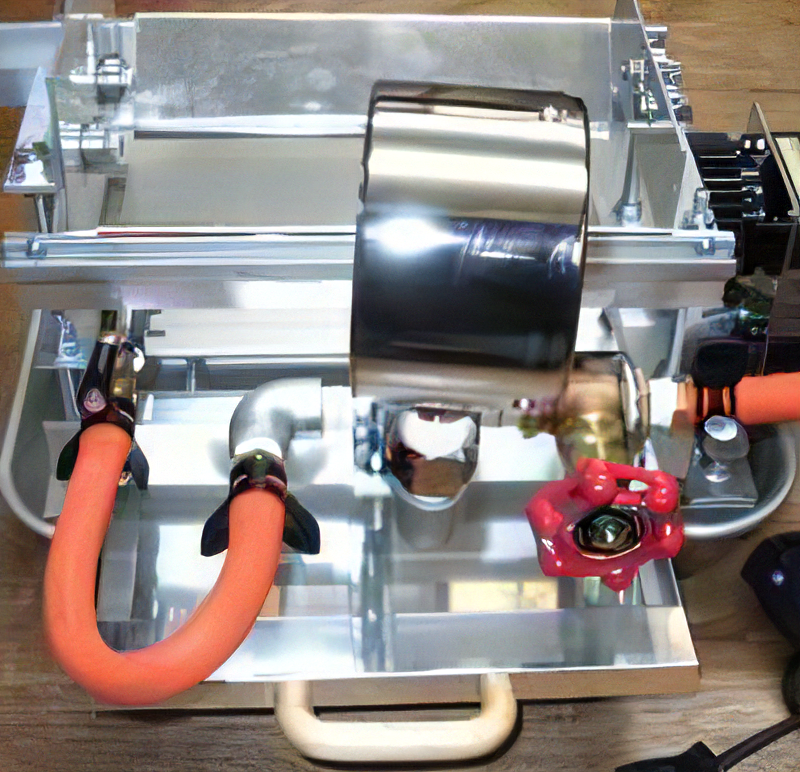

(写真・過熱水蒸気用排水ポンプ)

過熱水蒸気用排水ポンプ

過熱水蒸気発生装置はどうしてもドレンがでます

当然・・・長時間焙煎をやればそれなりの量になります

ドレン受けの容器がいっぱいになると流しまで運ぶのが大変です

そこで外にホースをつなげてつくったのが排水ポンプ・・・

単純に熱帯魚用のポンプを使いました

まぁ・・・電動にする必要もないですから・・・

ある程度ポンプで水を捨ててから流しへドレン受けをもっていきます

どーしてもチャフとかで汚れますから・・・

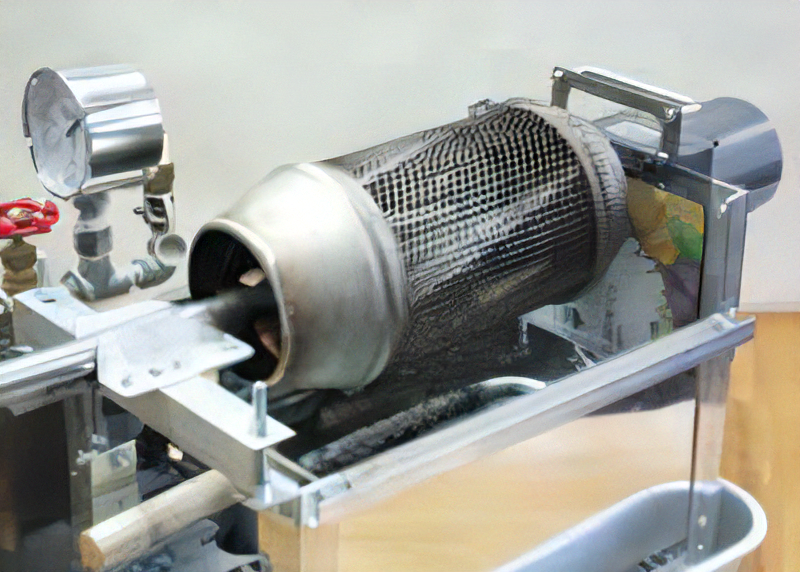

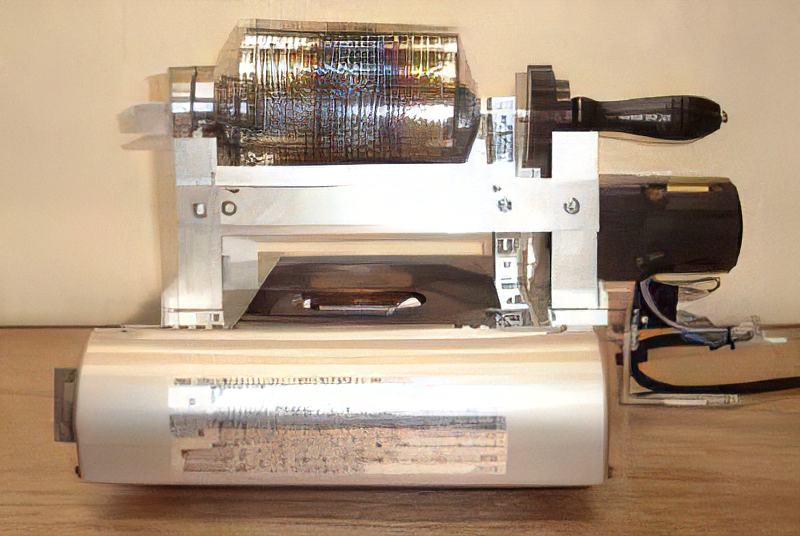

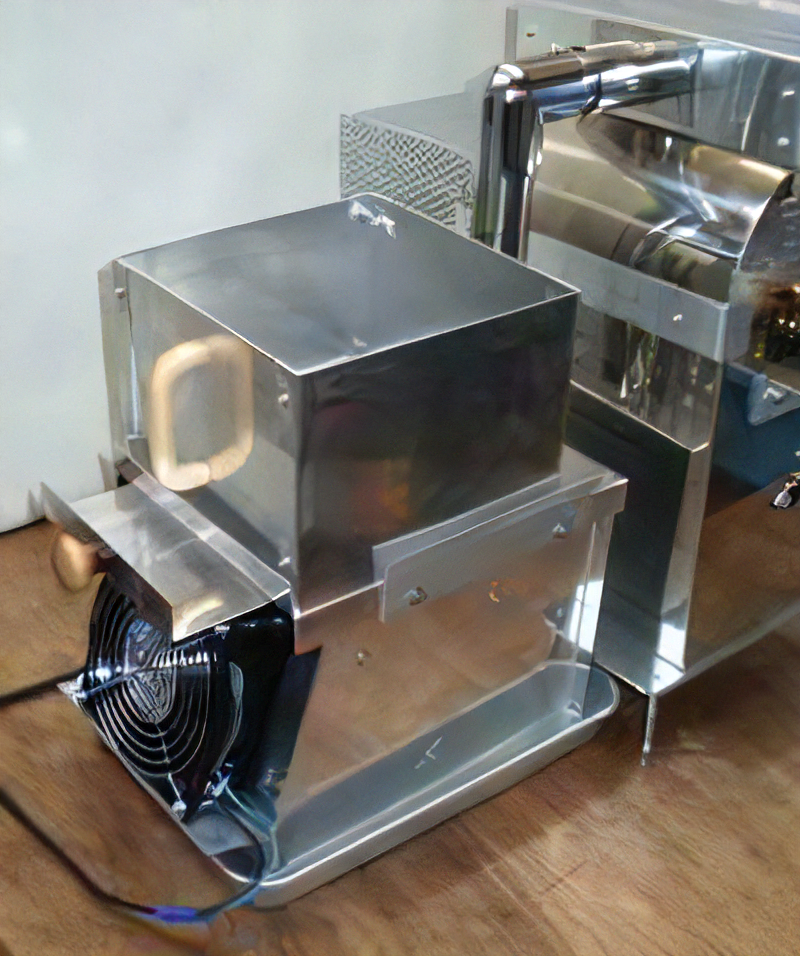

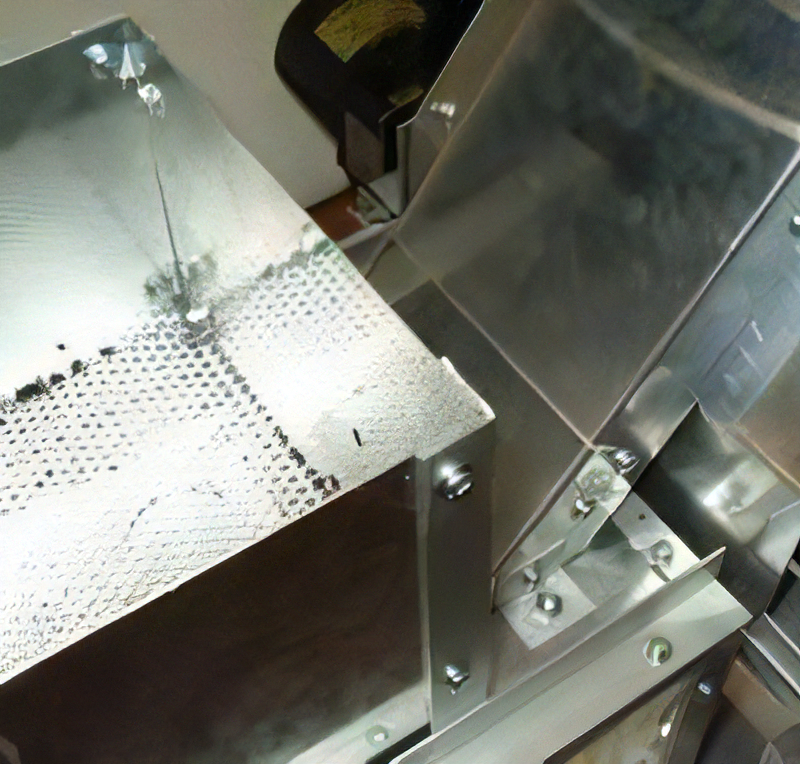

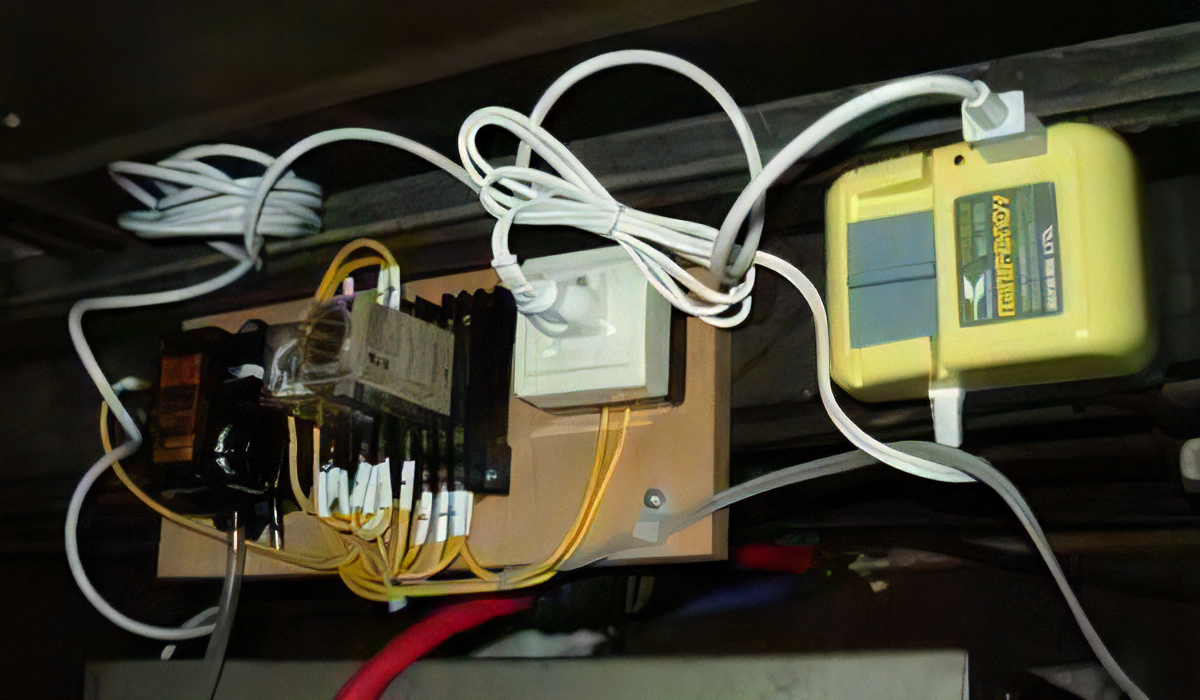

(写真・ポンプとセンサー部分)

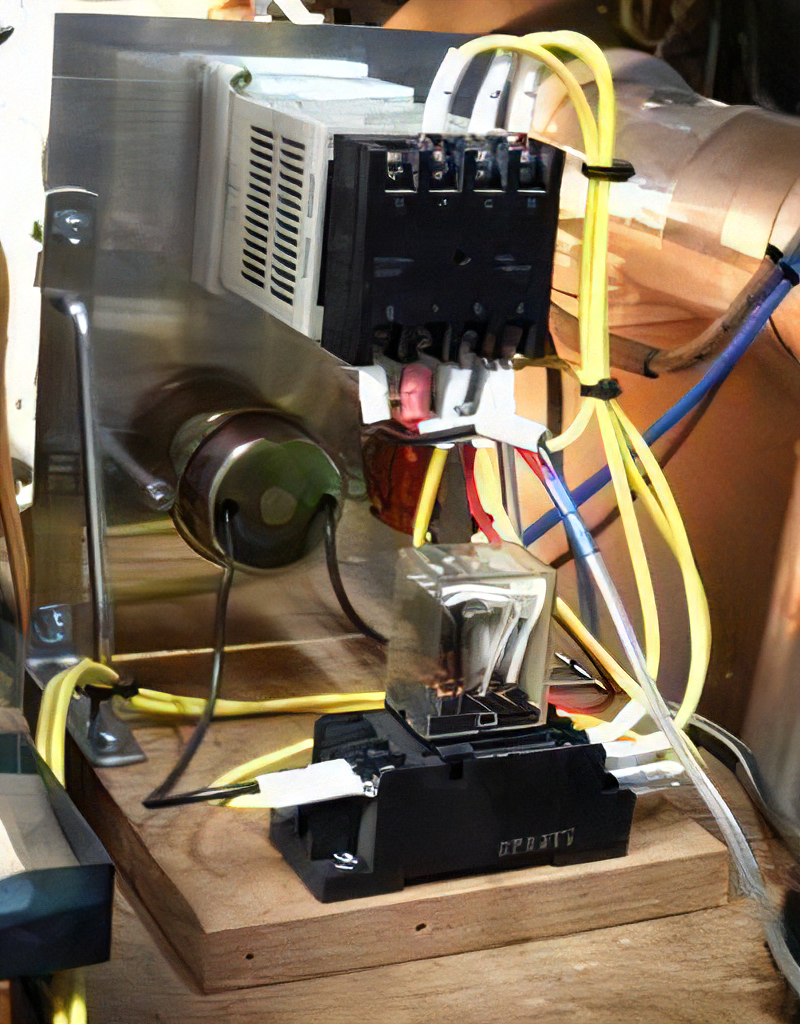

(写真・排水用の回路)

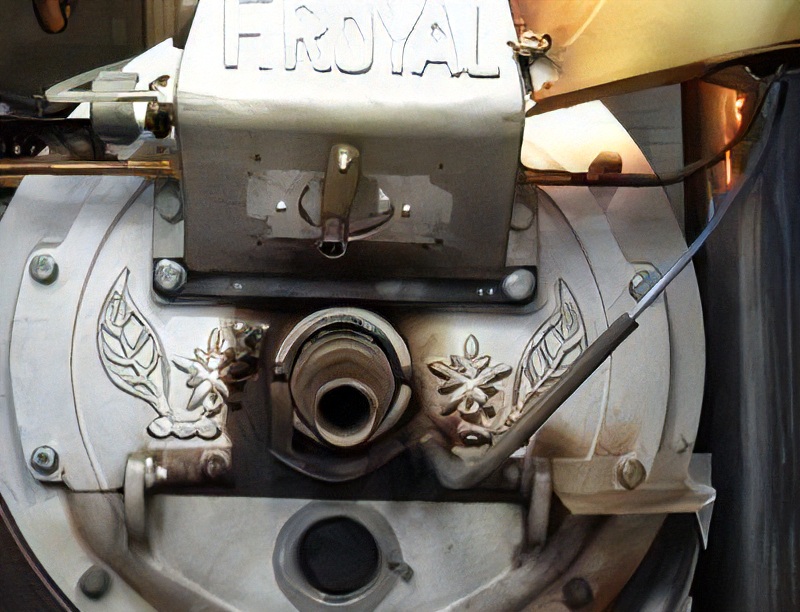

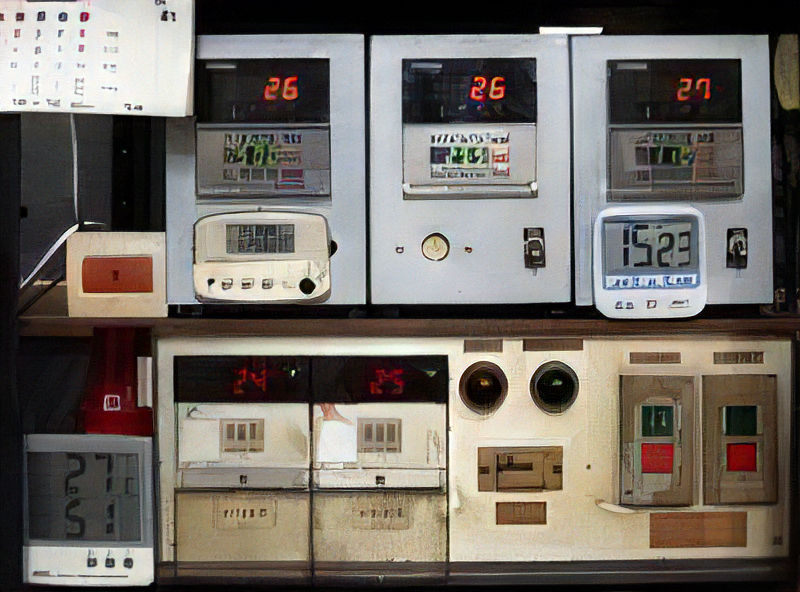

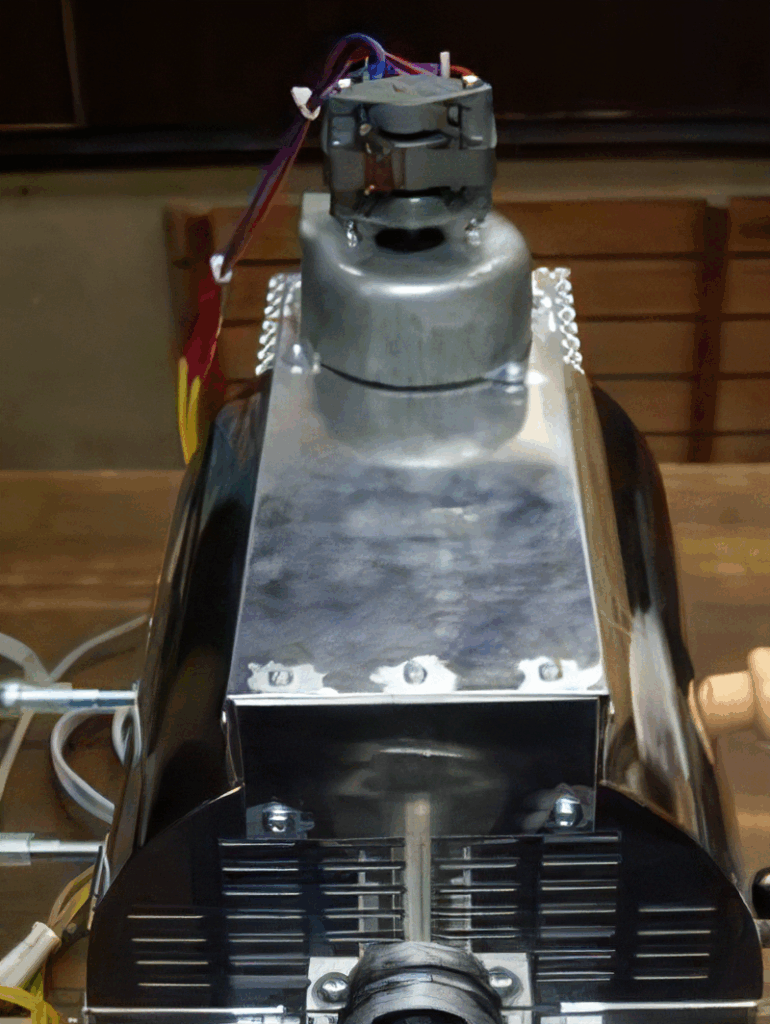

過熱水蒸気用排水ポンプ 2

いままで排水を手動でおこなっていました

たまたまホームセンターへ行ったら・・・

お風呂用のポンプがめちゃめちゃ安かったんです

これならば・・・自動で排水する装置がつくれます

今回の回路の特長は、マノスタースイッチをフロートスイッチの代わりに使っています

本来水位を判定するにはフロートスイッチを使うことが多いのです

今回は、水位が上がると金属容器内の空気が押し上げられて圧力が生じます

その圧力を利用してスイッチを動かしています

これだとマノスタースイッチの圧力調整で水位を自由に変更することが可能となるわけです

あと・・・容器の大きさによりこの部分がアンプの役割をしてくれます

このアイデアはイロイロと使えると思いました

個人的に気に入っています

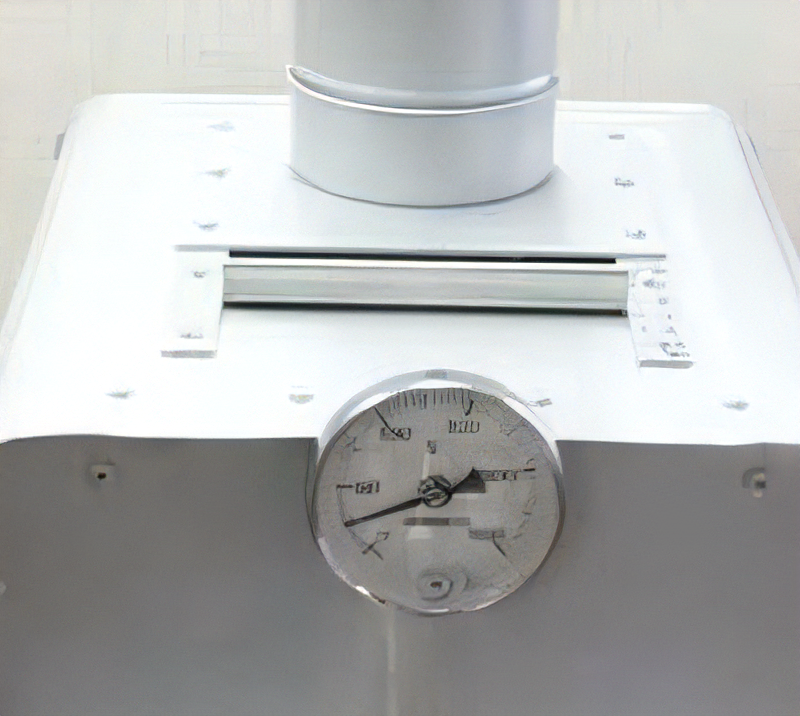

(写真・普段のポジション)

(写真・煎り豆の目減り測定)

(写真・生豆の小分け時)

大活躍のはかり

通常・・はかりのポジションは焙煎機の取り出し口のところです

ここで焙煎した豆の軽量を毎回行っています

それによってコーヒー豆の目減りはいつも把握できています

(ちょっと・・・じまん!)

そして、使いやすいように、はかりの高さは豆ケースの高さに合わせています

生豆のほこり飛ばしの場合は、はかりを移動させます

(はかり台の下にキャスターがついているので楽ちん!)

そうすると取り出し口のところに低い台が現れます

ここには18リットル缶がちょうどおさまる高さになっています

ホコリを飛ばした生豆は12キロづつに計量されて保管庫に保存されます

そのときに使われるのが・・・大口径投入誘導装置と汎用袋詰誘導機

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)