たまたま・・・コロンビアという豆がくもる現象が起こりました・・・

最初は焙煎の失敗かと思いました・・・

しかし・・・その袋の豆は同じように豆がくもったのです

どうしようと思いました・・・

当然、返品というのも考えました・・・

ただ・・・うちの店にこんな豆がきたのは何かの縁です。

だから・・・なぜくもるかを研究してみました・・・

ちなみに・・・この研究のために顕微鏡やCCDカメラ(顕微鏡に取り付けるやつ)を買っちゃいました・・・

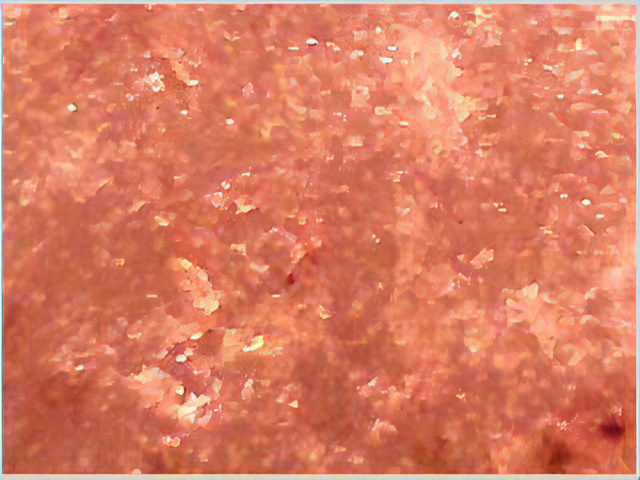

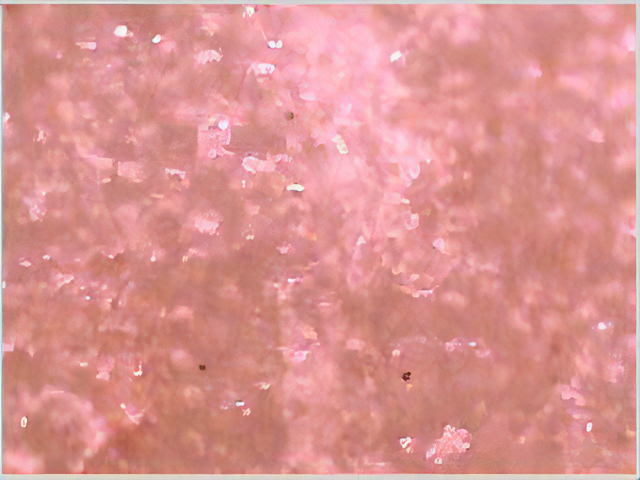

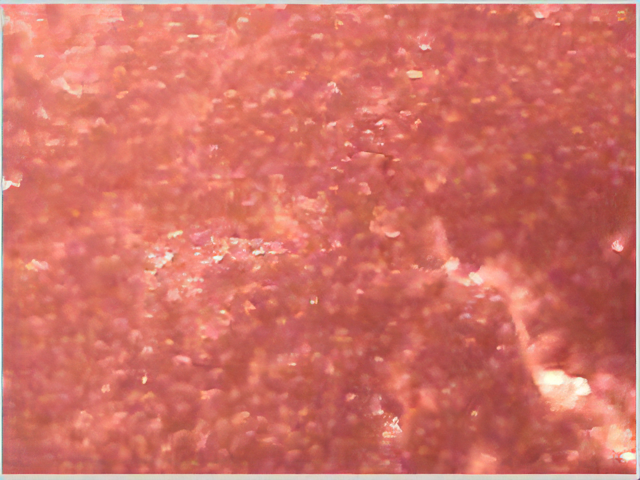

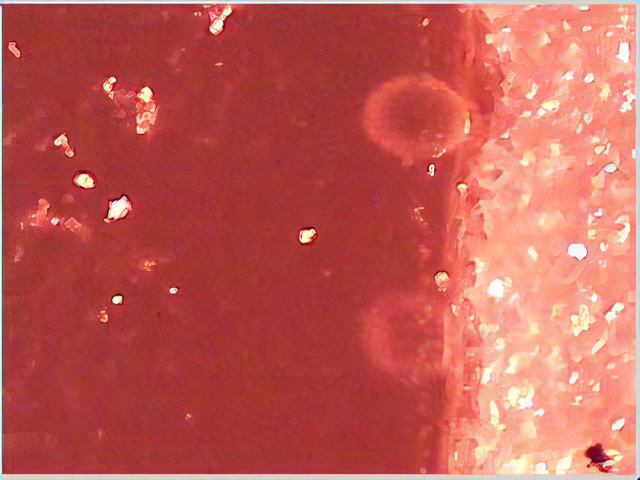

くもるコーヒーの生豆・表面(90倍)

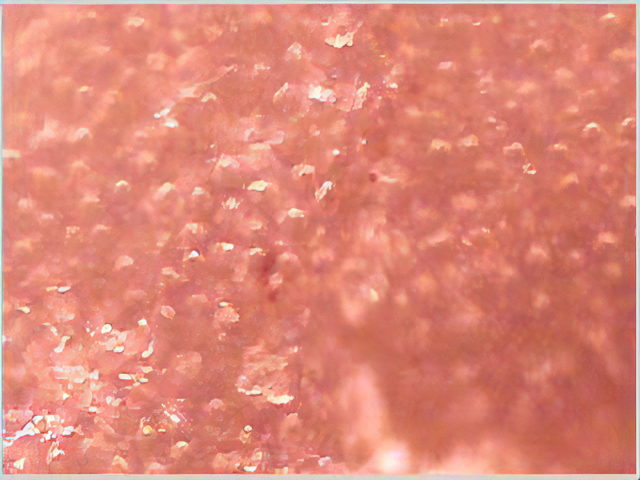

くもるコーヒーの生豆・表面(180倍)

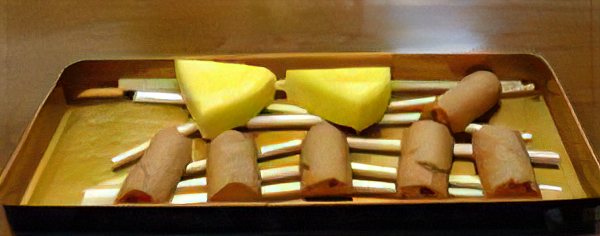

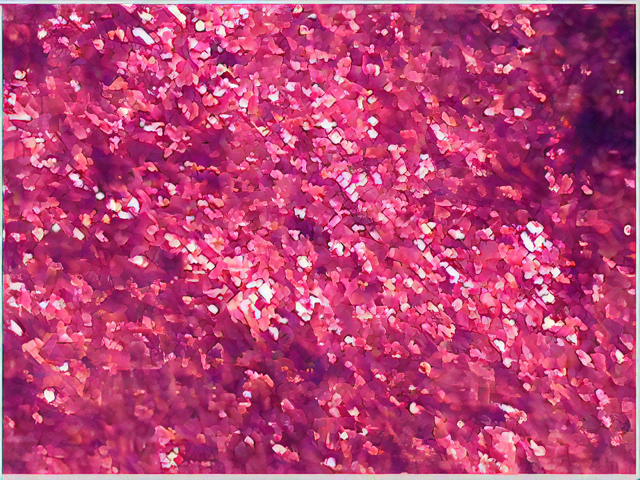

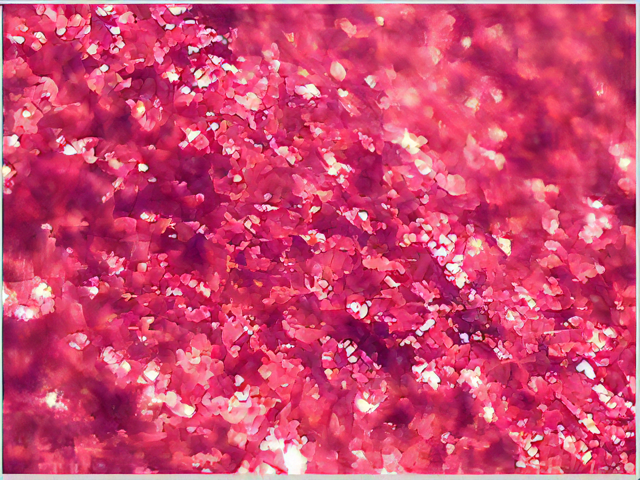

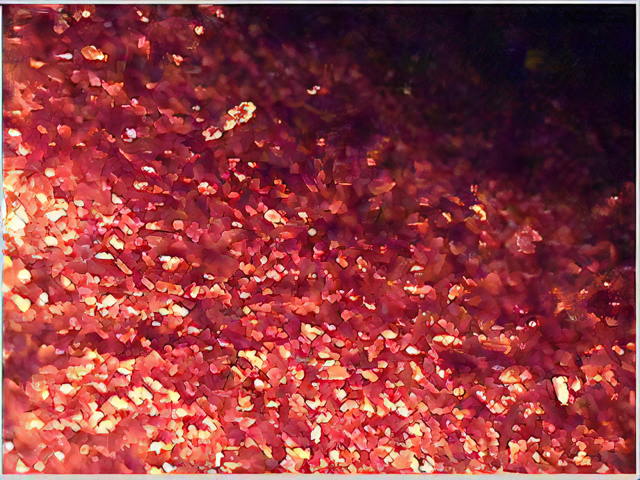

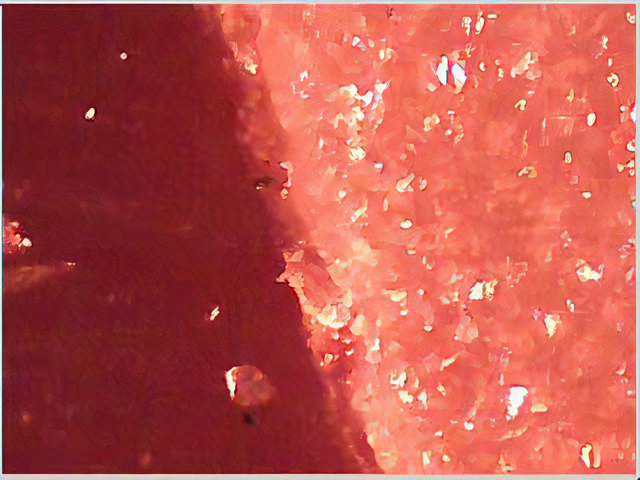

くもるコーヒーの煎り豆・表面(90倍)

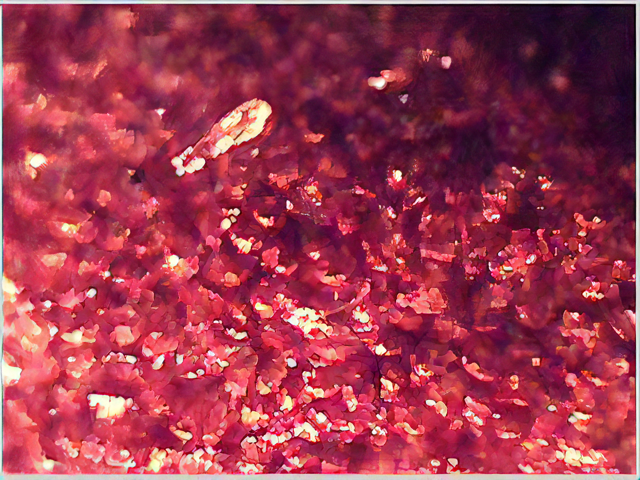

くもるコーヒーの煎り豆・表面(180倍)

くもる豆の特長について・・・

これは・・すべてのくもる豆に通用するわけではないと思います。

ただ・・・ぼくが焙煎していて気がついた部分をあげてみたいと思います。

・チャフの量が非常に少ない・・・・・

これは・・蒸らしが終わったころ(約10分後)に豆から外れているチャフの量が少ないと思いました。

それと、その時のチャフが細かいことが特長だと思いました。

・ハンドピックをすると手が非常に汚れる

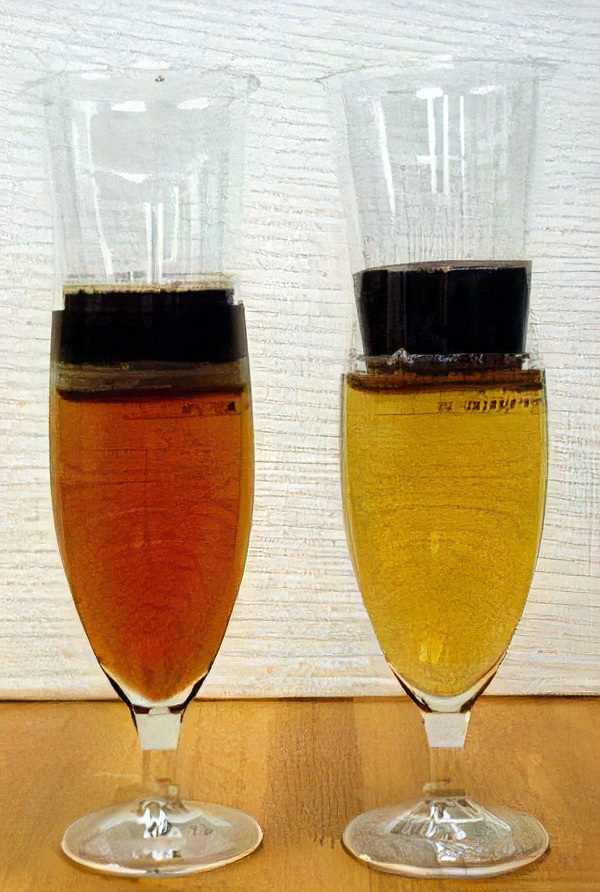

・豆の煎り止めの時には、コーヒーはくもっていずに冷却で一気にくもる。

普通の生豆・表面 (90倍)

普通の生豆・表面 (180倍)

普通の煎り豆・表面 (90倍)

普通の煎り豆・表面 (180倍)

くもる豆と普通の豆を顕微鏡でみてみると・・・・

実際にくもる豆と普通の豆の表面を顕微鏡でみてみました。

そうすると・・・ひとつの特長がみられました。

くもる豆の生豆表面は、泡のようにみえる内部の細胞がむきだしに近いと思いました。

普通の生豆は、ちょうどゼリーのようなものの中に泡が浮かんでいるような感じにみえるのに くもる豆の方は、ゼリーのような感じがないのです。

泡のような細胞が表面まで達していて壊れているような感じさえみえます。

そして、焙煎した豆の表面をみるともっと顕著になります。

くもる豆の方は、表面がざらついた感じになっていて泡のような細胞がほとんど壊れたようにみえます。

それに対して、普通の豆の方は泡のような細胞がしっかりと確認できます。

このゼリーのような感じがないと表面がけばだって壊れてくもるのだと思います。

くもる豆・断面 (180倍)

普通の生豆・断面 (180倍)

くもる豆と普通の豆の断面を調べる・・・・

普通の生豆とくもる生豆をスライスして断面を調べてみました。

普通の豆の表面部分は薄く白いような膜状の部分が見えます。

しかし、くもる豆の方はその部分が見当たりません。

どうも、くもるかくもらないかは、この薄い膜状の部分がコーヒー豆を保護しているかどうかで決まるような気がしました。

この白い部分がロウ質といわれるワックス部分なのかどうかは、さすかに結論づけるのはちょっと無理があるのでやめました。

とりあえず・・・

わかったのは、くもるという現象は、豆の表面のけばだちでありそのけばだちは焙煎した時よりも冷却で豆のサイズか小さくなったときに 豆表面にできるということまではわかりました。(豆の長径で0.02mmほど小さくなる)

次にくもる豆を焙煎する機会ができたらもう少し詳しく実験できると思います。

なんせ・・・・顕微鏡やCCDカメラが届いたのがその手の豆がなくなってからでしたから・・・・

最終更新日:2016年 9月 29日 (木)