焙煎とは、コーヒー豆に熱を加えて生豆の成分をいり豆の成分に 化学変化させる作業です。 実際にぼくたち珈琲屋さんが使っている焙煎機というのは 排気と投入温度と火力のたった三つしか操作する部分がありません。 このたった三つの操作の仕方だけで味のつくるのです。 実は、これだけでも無限の焙煎理論が存在してしまうのです。

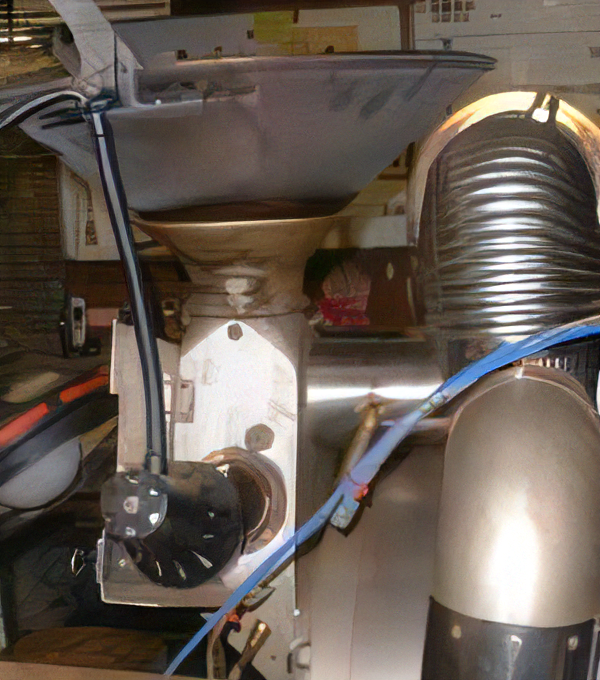

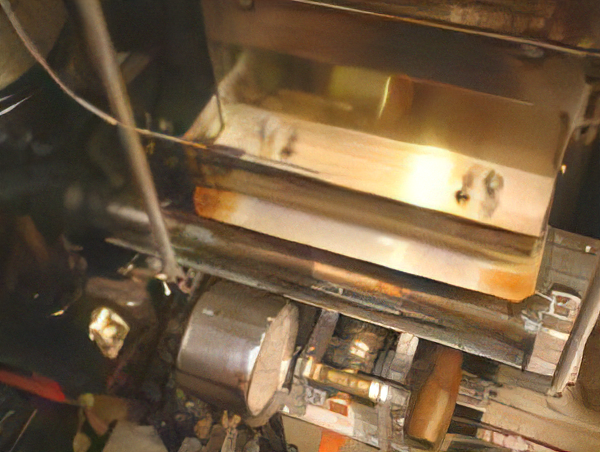

排気温用センサー

煙突部分ではかる

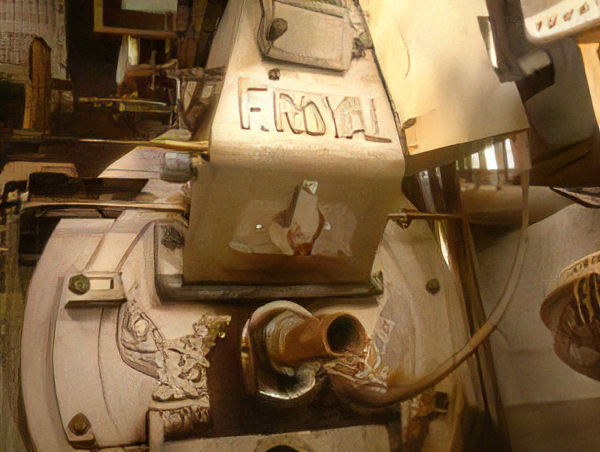

バーナー位置

炎の高さを変える

ガス圧計と

廃熱温度計

(デジタルに変わりました)

制御盤

中段3個の温度計が

比較温度計と廃熱温度計

比較温度計センサー

左右同じ位置に熱電対を

取り付けました。

排気検査機能付スプーン

排気の状態が

チェックできる

現在やっている焙煎方式

2001年5月16日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 155 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 中 | - | 上 | - | 下 |

| 火 力 | 240 | - | 280 | - | 220 |

| 過熱水蒸気 | 3min | (off) | 6min | (on) | (5-S) |

| コ メ ン ト 蒸気を焙煎機に送り込むタイミングをタイマーで調節するようにしました。 これは、焙煎機に豆を投入して豆が中点に達してから初めて蒸気を送り込んだほうが、 乾燥逆転温度に達した状態で過熱水蒸気を送り込むことができるので いいんじゃあないかとおもったのです。 いままで、豆の汚れと思っていた部分の一部は、 豆表面と内部の煎りむらであることがわかりました。 つまり、煎りやすいコーヒーは内部に熱が伝わりやすいコーヒーではないかと思いました。 逆にいうと、今までモカなどで汚れと思っていた部分が、単なる焙煎の技術不足であることが よくわかりました。 (いままでいまいちと思っていたコーヒーが、実はめちゃめちゃうまいということがわかりました) いかに豆表面と豆内部の温度差をなくして豆全体で化学変化を安定させるかがポイントとなると思います。 ちなみに、豆内部に熱が伝わりにくい豆は、 ある程度ストレスがあって本当はうまいコーヒーじゃあないかと思います。 熱のとおりやすい豆は、豆にストレスが少なくて温室育ちのような感じではないかと思います。 実際、温室育ちの豆は焙煎しやすくてきれいに煎れるんですが味が弱いのが欠点です。 |

2001年5月4日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 160 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 下 | - | 上 | - | - |

| 火 力 | 240 | - | 280 | - | - |

| 過熱水蒸気 | 8min | - | - | - | 中 |

| コ メ ン ト 過熱水蒸気を再加熱するために、 バーナーを下に持ってきて炎と水蒸気を混ぜて 釜に送るようにしました。 これにより、確実に過熱水蒸気の特性を使うことができる。 (バーナーを下げて火力をちょっとあげる) 蒸気をあてる時間は、蒸らしの段階のみのがいいようです。 きれいに蒸れているかどうかの判断は、 豆のはぜの音の大きさで現在は判断しています。 豆によってはぜの音の大小があるので それが蒸気の当て方の判定基準になるかも・・・ |

2001年4月30日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 160 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | 下 | 中 | - | - |

| 火 力 | 220 | - | 280 | - | - |

| 過熱水蒸気 | 7min | - | - | - | 強 |

| コ メ ン ト 蒸気分岐バルブを取り付けて過熱水蒸気の装置としては、完成したと思います。 これからは、どのように蒸気を送るべきか、 そして、焙煎の仕方をどのように変えるべきかを調べていかなければ ならないと思います。 現在わかったこと 蒸気を当てすぎると ・豆の個性が消える。 ・味的にスカスカになってしまう。 ・香りが長くもたなくなる。 蒸気を使うとチャフの量が異様に多くなる。 (チャフがはずれやすくなるためと思われる) |

2001年2月10日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 165 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 220 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 水抜きのときに排気を全開にしたほうが抜けやすいことは、 何度かの実験でわかっていました。 そして、どちらかというと排気を全開にしたときに 豆が冷やされるの嫌って水抜きのときも排気を「6」ぐらいにしていました。 そして、水抜き時間を豆によって変える方法をとっていました。 今回、調べたかったのは排気を全開にしたときに豆の表面温度と 豆内部の温度差に着目してみようと思ったのです。 つまり、どんなに釜内部の湿度を高くしても表面から熱が流れている以上 表面のほうが高くなります。 内部と表面の温度を同じにする方法は、表面の温度上昇を意図的に下げて やるしかないはずです。 (内部は、温度が徐々にしか変化しない。) 特に、水が抜けるときに表面の熱を奪っているはずです。 (それが、もともとの比較温度計の温度差の原因と思っている) 実際に排気を全開にして意図的に豆の表面温度を調整して焙煎してみようと思います。 これによって、はぜの強さや味の変化をみてみたいと思います。 |

2001年2月2日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 240 200 | 150 | 165 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 220 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 今回の焙煎は、水抜き作業の時間を少しだけ多めにしてみました。 実際にこれでも豆によっては、水の抜けが弱いように思いました。 (マンデリンなど) これ以降は、豆によって水の抜け方じっくり調べて豆にあわせて 水抜き作業の時間を変化させようと思います。 豆のふくらみや挽いたときのミルの音、抽出時の豆のふくらみ方など 問題はないと思いました。 ちなみに、味も大丈夫だと思います。 |

2001年1月31日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 240 200 | 150 | 160 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 220 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 蒸らしの段階で、水抜きのために排気を今ままで全開にしていたのを 排気を「6」程度にして、水が抜けるかを実験してみました。 排気を全開にすると空気の流れがはやくなってふにゃふにゃになった豆が 冷やされるんじゃあないかと思ったからです。 (実際に廃熱温度計が、下がったところをみると豆が冷やされていたと思う) 結論から言うと、水分は抜けます。 しかし、全開にしたときよりも比較温度計の数値が「35度」に近づくのが やはり遅い様に感じました。 煎りにはいる前には「35度」にたっしてはいましたが・・・・ つまり、水抜き用の排気時間(この場合、排気「6」の状態)を もう少し長めに調整したほうが確実な焙煎ができるように思いました。 味的には、味がやわらかくなったわりに味が濃くなったような気がします。 |

2001年1月29日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 240 200 | 150 | 160 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 下 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 200 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 今回、むらし段階で火は近いほうがいいのか遠いほうがいいのかを調べたいと思いました。 (現在のぼくは、近いほうを選択している) すべて同じ条件でバーナー位置だけを下からスタートさせてみました。 そうすると、温度の上がりとしては、すこし遅くなりました。 (これは、ちょっとは予想できましたが・・・・) そして、廃熱温度計の上昇が認められました。 これから考えると、炎を遠くにもってくることにより大量の熱風となったことにより 排気ファンですてる排気量以上の熱気をつくったため廃熱温度計の上昇になったんだと思います。 つまり、バーナー位置が高いとたくさんの空気と混ざる前にドラムにあたってしまって 熱が奪われてしまうんだとおもいました。 比較温度計の差は、大きくはでませんでした。 豆のふくらみとしてはよかったんですが、カロリー不足を感じました。 実験は「コロンビア」でした。 ちなみに「Y」さん曰く、最初の段階でバーナーを遠くにしておくと富士珈琲機械の焙煎機の味に 似ているといっていました。たぶん、バーナーの強い炎をあてる焙煎法と遠火にしてやわらかい 炎をあてる焙煎方の違いではないかと思います。 |

2001年1月26日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 240 200 | 150 | 165 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 200 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 性能のいい比較温度計を取り付けました。 豆の水分がある場合は、温度差が60度あります。 完全に水分が抜けた状態だと温度差が28度でした。 とりあえず、蒸らしが終了したあと煎るためには 温度差を35度以下にしなければならないようです。 (うちの機械の場合ですけどね・・・・・) 今回、蒸らしの排気を最初に絞った状態でスタートさせて 豆内部まで白くなったときに排気を全開にして水分を飛ばします。 今回は、最初に排気を絞っているので150度の時にもあまり水分が 飛んでいなくて、その分排気全開を165度まで伸ばしてみました。 煎る段階での温度差は当然35度以下にしました。 結果、豆のはぜは強いですし、豆を挽いたときの音も軽かったです。 そして、抽出のとき最初にお湯をさしたときのふくらみ方も 問題ないと思いました。 しかし、前回の焙煎方法と比べると酸味が強くなっちゃいました。 それと、香りが前回の焙煎のほうがいいように思いました。 ついでにいえば、味は前回の焙煎のがぼくの好みでした。 てなわけで、今回の焙煎は実験だけで終了としました。 ちなみに、実験したのは「モカ」でした。 |

2001年1月20日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 240 200 | 150 | 160 | 172 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | 中 | - |

| 火 力 | 200 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 今回、焙煎方法を変えたのはいかにコーヒーの水を抜くかを調べるためです。 基本的に豆の水は、はぜか始まるよりも前に水が抜けていなければならないと 思います。つまり、煎るためには水がじゃますると考えるからです。 ちなみに、水が残っている場合「はぜが弱い」「味が弱い」「のびがわるい」 などの現象が起こります。これは、水が残っているため煎る作業のときに 内部の温度不足のためと考えています。 今回の焙煎は、スタートの排気を「2」で始めたことです。 これにより最初から水分を少し多めに抜くようにしました。 「150度」の排気「8」は、完全なる水分抜きでやっています。 はぜの温度は、「185度」「15分20秒」 ミルで挽いた音としては静かでしたから、火は豆に通っていたと思います。 実際に、蒸らす段階でバーナーの高さが高いほうがいいのか低いほうがいいのかは いまだにわかりません。今後の課題だと思います。 |

2001年3月29日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 165 | 175 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | 下 | 中 | - | - |

| 火 力 | 220 | - | 280 | - | - |

| 過熱水蒸気 | ON | - | - | - | - |

| コ メ ン ト 現在、過熱水蒸気の実験をやっています。 本当に使い物になるのかは、非常に未知数です。 (よくわからんから、おもしろいんですけどね) とりあえず、現在までにわかったことを書いてみます。 まず、排気監視窓がよごれなくなりました。 (理由はまだわかりません) 火力を”260”だったところを”280”にあげたところ 排気温が”260”の時とまったく同じでした。 つまり、この過熱水蒸気を使うと排気温は確実に下がるということになります。 さがった状態で豆に熱を与えるわけですから、豆との温度差が少なく 表面だけが煎れることがなくなります。 この焙煎法を使った場合、抽出時の後半の成分があきらかにきれいになります。 (雑味がでにくい) 焙煎の可否の判断に使えるかも・・・・・ |

2001年3月8日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 165 | 175 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | 下 | 中 | - | - |

| 火 力 | 220 | - | 260 | - | - |

| コ メ ン ト 廃熱温度というものを正確にはかるようになりました。 そこでわかったことは、バーナーを豆に近づけて排気を強くすると 廃熱温度が下がってしまうという事です。 (ちょっと下がるのはあたりまえなんですけど・・・・・) つまり、水抜きで排気を強くしたときに少量の強い熱風(炎)と空気をいっしょに吸ってしまうから この現象が起こると考えました。 これを防ぐためには水抜きで排気を強くするときには、バーナーを下げて 大量の弱い熱風をつくっちゃえば防げると思ったのです。 (すんげーーーあたりまえの話ですが・・・・・) その状態で焙煎したほうが、味が濃くなってドリップしていて嫌味が最後まででないように思いました。 味的には、問題がないのですが、豆のつやがちょっと弱いように思いました。 (味は、気にいっているからいいんですけどね・・・・) |

2001年2月22日・・・・ 焙煎量4kg

| 排 気 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 |

| 本体温度 | 250 200 | 150 | 165 | 175 | 185 |

| バーナー位置 | 上 | - | - | - | - |

| 火 力 | 220 | - | - | 260 | - |

| コ メ ン ト 今回調べたかったのは、蒸らしの段階で炎をあてるかどうかなんです。 蒸らしの時にバーナーを下げて焙煎すると、バーナーを上げて焙煎したときよりも スプーンからでる熱風の量があきらかに多いのです。 ということは、高温の炎が大量の熱風に変換されたということになります。 ガスを燃やしている量が同じなんですから熱量は同じです。 つまり、バーナーをドラムに近づけるということは熱を直接豆に届けるという事なんです。 バーナーをドラムから離すという事は、炎で大量の熱風に変換して熱風として 豆に熱を届けるということなんです。 (熱風に変換しなくて豆に直接熱を届ける方法は炭焼きのように 赤外線なんかでとどけるのも同じです) では、どちらがいいか・・・・無難に焙煎する場合はバーナーが離れたほうがいいです。 しかし、味を強く香りを強くだしたい場合は、 炎を直接ドラムにぶつけたほうが強い味と香りが出来ます。 そのかわり、蒸らしと、豆の内部と外部の温度差を無くす作業は絶対に必要になります。 ちなみに、うちの焙煎機のバーナーも、もう一段ぐらい高くなったほうがいいような・・・・ |