僕が松屋式を好きな理由、今回で一応の最期を迎えます。

更新が少し開いてしまった理由は、「ちょっと難しく考えすぎてしまっていた。」からでした。

松屋式とエスプレッソには共通点があって、松屋式を学ぶとエスプレッソが理解しやすい。

と言っておりましたが、前回のブログでも書いたように普通のドリップとももちろん共通点があり、エスプレッソをそれほど難しく考える必要はないのです。

では、エスプレッソと松屋式の共通点なのですが…

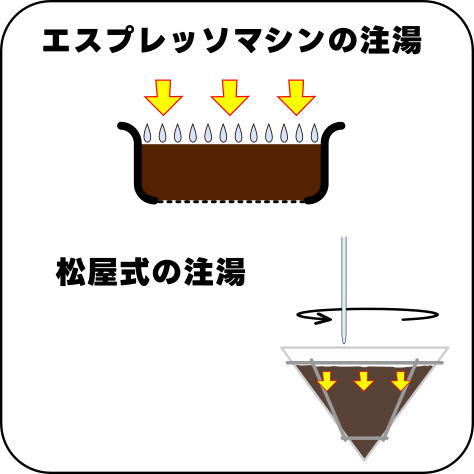

まず先にこちらの画像を見てください。

エスプレッソの注湯はシャワーヘッドと呼ばれるところから行われます。

コーヒーの粉全体に一定の圧力でお湯が注がれます。

松屋式の注湯は円を描くように粉全体、お湯がひたひたになったらコーヒー層の厚いところを主にしながら、一定の圧力でお湯を注ぎます。

この時の共通点は、

・コーヒーの粉を動かさない。

・注湯は一定の圧力で行われる。

・水は上から下へ流れる。

の3点です。

たった3つと思ったかもしれませんが、その3つがとても重要です。

・粉を動かさないでドリップする…、僕には松屋式はとても衝撃的でした。普通のドリップと全然違う!粉を動かさないと言うことは、濾過槽を動かさないということです。圧倒的に理解しやすいです。

・一定の圧力で注湯する…、松屋式ではケトルを回すときに手首は使いません。手首を使ってケトルを回すと、注ぎ口が上下して、注がれるお湯の圧力が微妙に変わってしまいます。なのでケトルの注ぎ口の高さを変えず、手首を固定し肩と肘を使って一定の高さをキープしながら一定の圧力でもってお湯を注ぎます。

一方、エスプレッソでは9気圧の強さでお湯を注ぎいれます。

・水は上から下へ流れる…、透過法を行う上で、考える上で、とても分かりやすいです。原理原則だと思っております。

以上の3つでもしびれるほどの共通点ですがw、後2つ共通点が御座います。

・美味しい成分だけを抽出する。

・そのまま飲んでも、好みの濃さにお湯で割って飲んでもおいしい。

今回5つの共通点を上げさせていただきましたが、もっともっとあるかもしれません。

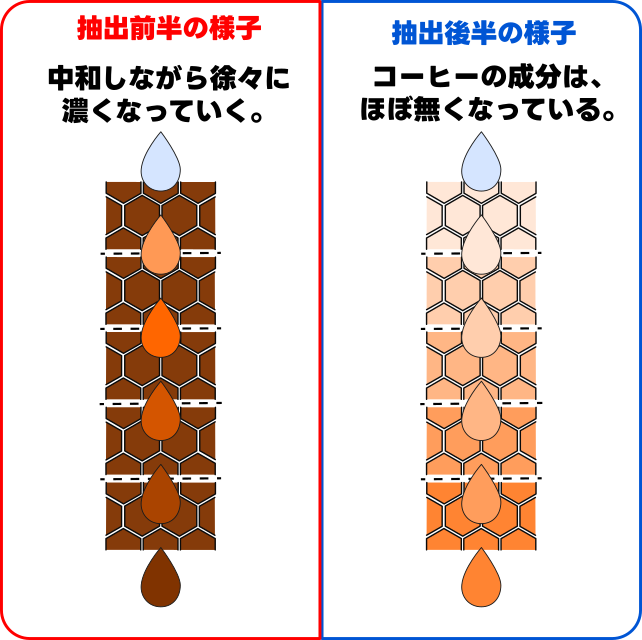

ここで浸透圧をもう一度、簡単に説明すると…、

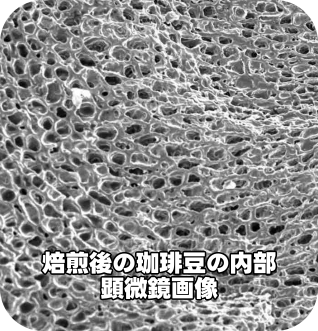

(※下の画像の右側は、焙煎後のコーヒー豆の内部を顕微鏡で見た画像です。この状態の豆を細かく挽いてセットしたものが左側の画像のコーヒーの層になります。)

浸透圧とは中和する作用であり、抽出前半では、注がれたお湯はコーヒーの層を通りながら、コーヒーの成分が解けた液体と徐々に徐々に中和を繰り返し、濾過槽を通り抜け、濃いコーヒーになっていきます。

抽出後半では、コーヒーの成分も薄くなり、いわゆる出がらし状態なので、コーヒーの代わりに美味しくない成分(雑味・えぐみ)などが抽出されてしまいます。

その美味しくない成分をコーヒーに入れないようにするのが松屋式とエスプレッソのとても分かりやすい共通点となります。

どこで抽出を止めるのか?がわかりやすいのもありがたい共通点ですね。

※僕がエスプレッソで気を付けている抽出を止めるタイミングについては、またの機会にでも書かせていただきます。

ちょっとたどたどしい説明になってしまいましたが、伝わりましたでしょうか?

僕が松屋式を好きな理由。

普通のドリップだけをしていたら、エスプレッソをとても難しくとらえてしまって、苦手になっていたかもしれません。

エスプレッソの味はもちろんなのですが、こう言った共通点からの理解の落とし込みにより、エスプレッソの沼にはまったと言っても過言ではないでしょう。

で、そんな僕ですがサイフォン式のコーヒーも大好きです。

こちらは飲む専門ですが…。

ではでは、長くなりましたがこのシリーズはこれでおしまいです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。